Qui sont les Afrikaners accueillis comme "réfugiés" aux États-Unis par Donald Trump ?

C'est en grande pompe qu'un premier groupe de 49 Afrikaners, des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud se disant "persécutés" par les autorités de leur pays, ont été accueillis lundi 12 mai aux États-Unis en tant que réfugiés, à l'aéroport international de la capitale fédérale Washington.

À cette occasion, ils ont été reçus sous les drapeaux américains par le numéro deux du département d'État, Christopher Landau. "Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, la terre de la liberté", a-t-il lancé, ajoutant qu'ils sont la "cible d'une persécution flagrante à cause de leur race". Christophe Landau a même comparé leur venue à celle de son père, un juif autrichien ayant fui l'Europe dans les années 1930 pour rejoindre l'Amérique.

À voir aussiAdmis par Trump, un premier groupe d'Afrikaners débarque en Amérique

Peu avant l'arrivée de cette cinquantaine d'Afrikaners, Donald Trump avait justifié leur accueil par leur "situation terrible", évoquant une nouvelle fois un "génocide". "Des agriculteurs se font tuer. Il se trouve qu'ils sont blancs, mais qu'ils soient blancs ou noirs ne fait aucune différence pour moi", a-t-il assuré à la Maison Blanche. "Nous avons donc proposé la nationalité [américaine] à ces gens pour leur permettre d'échapper à cette violence et de venir ici", a-t-il précisé.

Le président américain a pris le 7 février un décret leur accordant le statut de réfugiés. Ce texte encourage la "réinstallation" des Afrikaners "fuyant la discrimination raciale encouragée par le gouvernement", selon lui.

Des colons néerlandais, français et allemands

Les Afrikaners constituent l'une des deux populations blanches d'Afrique du Sud. Leur histoire remonte au XVIIe siècle. "Ils sont d'origine néerlandaise", explique Gilles Teulié, professeur de civilisation britannique et du Commonwealth à l'université Aix-Marseille. "À l'époque, la compagnie néerlandaise des Indes orientales faisait l'aller-retour entre Amsterdam et les colonies du côté de l'Indonésie, Sumatra, Java ou encore Jakarta. Les vaisseaux devaient passer par l'Afrique du Sud actuelle puisqu'il n'y avait pas de canal de Suez. En 1650, un bateau a eu une avarie et ils ont été obligés de s'arrêter dans la baie du Cap. Ils ont constaté que c'était un endroit où il était possible de s'installer."

Deux ans plus tard, une centaine de pionniers néerlandais, des protestants calvinistes, débarquent près de la péninsule du cap de Bonne-Espérance et établissent un relais pour les navires en route vers les Indes orientales. Petit à petit, une colonie se crée. En 1688, plus de 200 huguenots chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes rejoignent ces habitants néerlandais. "C'est pour cela qu'il y a tant de noms français – parfois déformés – dans cette communauté", souligne Gilles Teulié. "Le capitaine de l'équipe des Springboks qui a gagné la Coupe du monde de rugby en 1995 s'appelle Francois Pienaar, un dérivé de Pinard." Des colons allemands s'installent aussi dans cette région de la pointe sud de l'Afrique.

Ces pionniers blancs habitant des zones rurales portent dans un premier temps le nom de "Boers" ("fermiers", en néerlandais), qui sera supplanté par celui d'"Afrikaners". "Les Français et les Allemands ont perdu leur langue d'origine, ils ont été acculturés. Cette communauté parle aujourd'hui le néerlandais créolisé, l'afrikaans. C'est la langue officielle de cette communauté afrikaner, qui veut dire 'africain'. Ils se sont appelés comme cela pour se distinguer des anglophones", décrit Gilles Teulié.

"Préserver la suprématie blanche"

En 1806, les Néerlandais cèdent en effet définitivement la place aux Britanniques, qui deviennent la nouvelle puissance coloniale. Les tensions naissent entre les deux communautés et entraînent les guerres des Boers à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le bilan est terrible. Près de 120 000 civils boers sont internés, tandis que près de 30 000 meurent dans des camps de concentration construits par les Britanniques. "J'ai pu constater qu'il y a toujours de la rancœur entre les deux communautés, notamment des Afrikaners par rapport aux Anglais", estime l'historien spécialiste de l'Afrique du Sud. "Mais après s'être heurtés aux anglophones, ils se sont finalement alliés à eux pour préserver leur hégémonie et ce qu'ils perçoivent comme étant la 'suprématie blanche'."

C'est de cette frange de la population que sont en effet issus les dirigeants politiques qui ont institué l'apartheid, système de ségrégation raciale ayant privé la population noire – très majoritaire – de la plupart de ses droits, de 1948 jusqu'au début des années 1990. Dans l'idée des Afrikaners, il s'agissait alors de se protéger du "swart gevaar" (le "péril noir", en afrikaans).

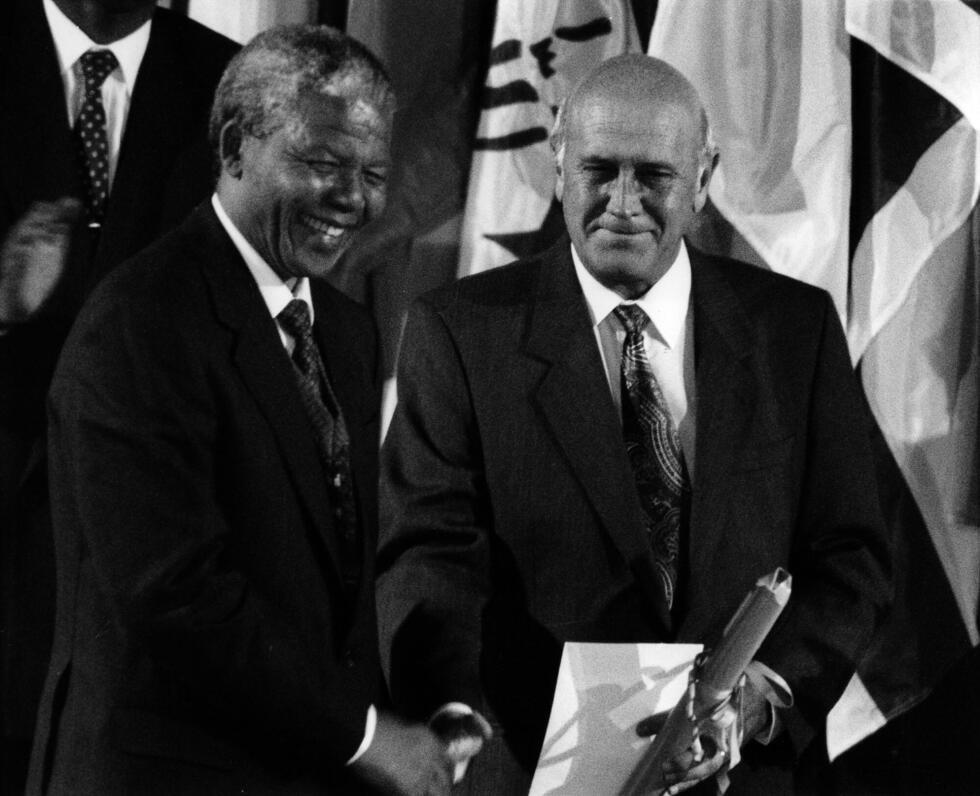

C'est finalement un Afrikaner, le président Frederik de Klerk, qui met fin au système d'apartheid en 1991. Trois ans plus tard, en mai 1994, Nelson Mandela prend la tête d’une Afrique du Sud unifiée et devient le premier président noir. Pour Gilles Teulié, il a réussi à instaurer une transition pacifique : "Il n'a pas voulu prendre les terres aux Blancs pour les donner aux Noirs comme cela a été fait chez le voisin du Zimbabwe. La restitution des terres s'est faite progressivement, mais n'a pas atteint les résultats escomptés. Alors qu'on devrait être aujourd'hui à 50 % de terres restituées, on n'en est qu'à 30 %."

Le pays le plus inégalitaire au monde

Alors que la minorité blanche représente un peu plus de 7 % de la population, elle possédait 72 % des terres agricoles en 2017, selon des statistiques gouvernementales. D'après un rapport de la Banque mondiale publié en 2022, l'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, la "race" jouant un facteur déterminant dans une société où 10 % de la population possède plus de 80 % des richesses.

Pour tenter d'infléchir ces chiffres, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a signé en janvier une loi autorisant la saisie de terres, parfois sans compensation, pour "promouvoir l’inclusivité et l’accès aux ressources naturelles". "Il a fait cela pour faire un geste vers la frange la plus à gauche de l'ANC [le Congrès national africain, actuellement au pouvoir, NDLR] et pour affaiblir les partis populistes qui ont fait des bons scores lors des dernières élections", juge Gilles Teulié.

À voir aussiEn Afrique du Sud, des fermiers blancs veulent le soutien de Trump contre une loi d’expropriation

Mais le nouveau président américain s'est emparé du sujet. Dès l'annonce de cette nouvelle loi, Donald Trump l'a qualifiée de "violation massive des droits humains" et a coupé toute aide à l'Afrique du Sud. Selon l'historien, le locataire de la Maison Blanche veut ainsi "apparaître comme le protecteur des suprémacistes blancs". Il note également que celui-ci est conseillé par Elon Musk, né en Afrique du Sud. "Son grand-père était canadien, mais il est parti s'installer en Afrique du Sud car son parti avait été interdit pendant la Seconde Guerre mondiale [le Mouvement technocratique, qui plaidait pour un gouvernement d'une petite élite de scientifiques et d’ingénieurs, NDLR]."

Enfin, il estime que les griefs du président américain portent aussi contre la plainte pour "génocide" visant Israël pour sa guerre menée à Gaza, que l'Afrique du Sud a déposée devant la Cour internationale de justice (CIJ) : "Trump veut défendre Israël alors que l'ANC a toujours eu des liens très forts avec les Palestiniens."

À lire aussi25 ans après la fin de l'apartheid, les Sud-Africains ne sont "pas libres" à cause de la pauvreté

"Un groupe marginal"

Ce spécialiste de la région constate par ailleurs que le terme de "génocide" employé par le président américain n'a pas lieu d'être : "Il a été monté de toutes pièces par des Afrikaners radicaux qui ont effectivement constaté qu'il y avait des meurtres de fermiers blancs, avec notamment une vague au début des années 2000, mais cela ne relève pas du racisme, mais de la pauvreté."

Le groupe identitaire afrikaner AfriForum a ainsi recensé 49 meurtres d'agriculteurs en 2023 et 50 l'année précédente, mais ces statistiques sont à mettre en perspective avec les 75 meurtres enregistrés par jour en moyenne en Afrique du Sud, qui affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés de la planète.

En réaction à l'accueil des 49 Afrikaners aux États-Unis, le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola a ainsi balayé toute forme de persécution à l'encontre des membres de cette communauté. "Les rapports de police ne confirment pas l'allégation de persécution des Sud-Africains blancs sur la base de leur race", a-t-il insisté lundi lors d'une conférence de presse. "La criminalité que nous connaissons en Afrique du Sud touche tout le monde."

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est lui aussi inscrit en faux contre l'arrivée de ses compatriotes à Washington. "Un réfugié est quelqu'un qui doit quitter son pays par peur de persécution politique, religieuse ou économique. Ils ne correspondent pas à cette définition", a-t-il déclaré lors d'un forum économique africain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. "C'est un groupe marginal qui n'a pas beaucoup de soutien, qui est contre la transformation et le changement. Et qui préférerait voir l'Afrique du Sud revenir à des politiques d'apartheid", a-t-il accusé.

Avec AFP et Reuters