Гематология в деталях: как наука и клиника вместе побеждают болезни крови

Когда-то гематология ассоциировалась прежде всего с донорством и экстренными переливаниями. Сегодня это — одна из самых высокотехнологичных областей медицины, в которой соединяются наука, биоинженерия и клинический опыт. Российские ученые и врачи создают собственные клеточные препараты против лейкоза, тестируют генные методы лечения гемофилии и разрабатывают новые подходы к пересадке костного мозга. Эта статья — о том, как именно гематология шаг за шагом превращается в передовую платформу для борьбы с тяжелейшими заболеваниями крови.

От фагоцитов до трансплантации: как развивалась наука о крови в России

Российская гематология — путь от первых научных наблюдений до передовых методов лечения. Фундамент этой науки отечественные ученые заложили еще в середине XIX века, задолго до появления станций переливания крови и гематологических клиник.

В 1859 году физиолог, доктор медицины Александр Шмидт основал первую в России школу коагуологии — науки о свертывании крови. Примерно в это же время врач-терапевт Григорий Захарьин опубликовал работу «О редкой форме лейкемии», предприняв одну из первых попыток в России описать клиническую картину этого заболевания. На международном уровне интерес к лейкозам возник еще в 1840-х годах: в 1844 году французский врач Альфред Франсуа Донне впервые наблюдал аномальное увеличение количества лейкоцитов в крови, а в 1845 году британский врач Джон Хьюз Беннетт описал это состояние как отдельное заболевание крови. Термин «лейкемия» был введён в 1847 году немецким учёным Рудольфом Вирховым. Захарьинская публикация, хотя и не была первой в мире, стала важным шагом в становлении отечественной гематологии и свидетельствовала о включенности русской медицины в актуальные научные процессы своего времени.

К концу XIX века российские ученые стали активно исследовать клетки крови. Дмитрий Романовский разработал метод окраски лейкоцитов, позволивший впервые различать их по структуре. А Илья Мечников предложил фагоцитарную теорию иммунитета, согласно которой организм защищают специальные клетки — фагоциты, поглощающие и уничтожающие вредоносные микробы. Эта теория стала основой клеточного иммунитета и принесла Мечникову Нобелевскую премию. Это открытие положило начало современным представлениям о защите организма от инфекций.

В XX веке гематология становится прикладной и жизненно важной наукой, развитие которой продолжилось и в СССР. В 1926 году ученый Александр Богданов создал в Москве первый в мире Институт переливания крови. А также наладил изготовление стандартных сывороток для определения групп крови, положил начало организации службы крови для Красной Армии. Год спустя в стране появилась первая клиника гематологии, которую возглавил профессор Харлампий Владос. Именно в это время донорство крови начинает развиваться как система: к началу Великой Отечественной войны по всей стране уже работают станции переливания, которым в годы войны предстояло спасти миллионы жизней.

В послевоенное время гематология активно развивается и как научная, и как медицинская дисциплина. Формируется единая школа советской гематологии под руководством профессоров Александра Крюкова и Иосифа Кассирского. Врачи и ученые начинают системно изучать анемии, гемофилию, лейкозы и другие болезни крови, строятся новые лаборатории, клиники, открываются кафедры.

В 1975 году профессор Александр Баранов провел первую в СССР пересадку костного мозга. Это был перенос аутологичных стволовых клеток — то есть пациенту вводили собственные замороженные ранее клетки костного мозга, а не донорские, с целью восстановления кроветворения после цитостатической терапии. А в 1991 году была выполнена первая успешная пересадка костного мозга от донора пациенту. Пациентом был пятилетний мальчик с острым лимфобластным лейкозом, донором — его брат. Операция прошла успешно, и это стало началом новой эпохи в лечении тяжелых заболеваний крови.

С конца XX века гематология все теснее взаимодействует с молекулярной биологией, генетикой и иммунологией. Ученые и врачи изучают механизмы опухолевого роста, разрабатывают новые подходы к терапии лейкозов, исследуют возможности клеточной терапии — когда для лечения используются «перепрограммированные» клетки самого пациента или донора. И сегодня мы расскажем о нескольких примерах успеха на их пути.

Лейкоз: российский CAR-T-препарат «Утжефра»

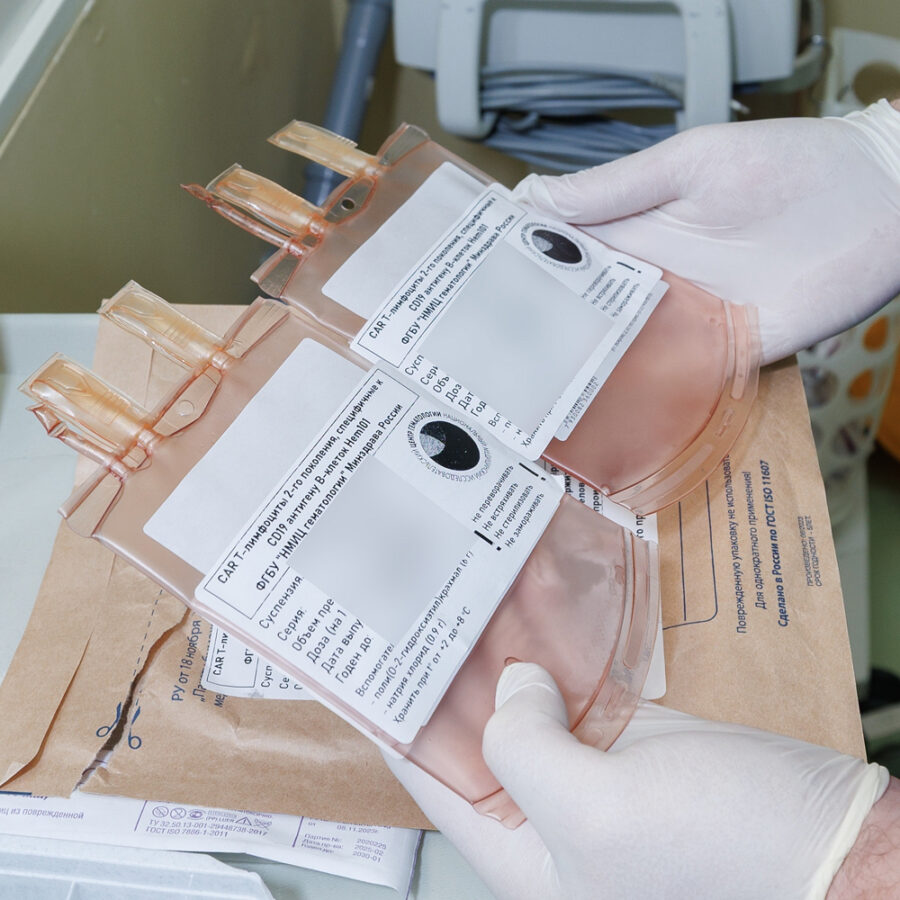

Лейкоз — злокачественное заболевание крови, при котором нарушается работа костного мозга: вместо нормальных клеток крови начинают активно размножаться незрелые и аномальные клетки. Они вытесняют здоровые элементы, нарушая работу иммунной системы, свертываемость крови и кислородный обмен. Особенно тяжело поддаются лечению формы лейкоза, при которых болезнь возвращается после терапии или не реагирует на стандартные препараты. Именно для таких случаев и разрабатывается CAR‑T‑терапия — метод, который использует возможности самой иммунной системы пациента. Она основана на «перепрограммировании» собственных иммунных клеток пациента, чтобы те находили и уничтожали злокачественные клетки. В России для лечения лейкоза разрабатывается и проходит испытания в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России (НМИЦ гематологии) первый CAR‑T‑препарат под названием «Утжефра».

Лечение начинается с забора крови у пациента, страдающего от устойчивой формы В-клеточного лейкоза или лимфомы. Из крови выделяют Т‑лимфоциты — «бойцов» иммунной системы. В лабораторных условиях им придают новые свойства: с помощью генной модификации на поверхностях этих клеток появляется специальный химерный рецептор (CAR), который помогает точно распознавать раковые клетки.

После модификации клетки размножают, тестируют на безопасность и эффективность, а затем возвращают пациенту. Это и есть CAR‑T‑терапия: организм получает собственные «переобученные» клетки, способные находить и уничтожать опухоль.

«Утжефра» — первый полностью отечественный препарат с полным циклом разработки и производства внутри России. Команда НМИЦ гематологии начала работу над ним в 2022 году, а в 2024‑м был получен производственный сертификат от Минпромторга. В ноябре 2024 года Минздрав России выдал официальное разрешение на проведение клинических испытаний I–II фаз препарата «Утжефра». В том же месяце первые пациенты начали получать терапию. Исследование проходит на базе НМИЦ гематологии и включает взрослых пациентов с рецидивами и рефрактерными формами В-клеточных лимфопролиферативных заболеваний, включая острый лимфобластный лейкоз. Испытания рассчитаны на несколько этапов и включают до 60 человек. Врачи внимательно следят за реакцией организма на препарат, оценивают эффективность и возможные побочные явления. Это важнейший шаг на пути к утверждению препарата для массового применения.

По плану разработчиков, клинические исследования завершатся до конца 2025 года, и уже тогда начнется процесс регистрации препарата в России. В случае успешного завершения испытаний «Утжефра» станет первым зарегистрированным российским CAR‑T‑препаратом, доступным для пациентов внутри страны.

Это событие откроет принципиально новую страницу в лечении тяжелых онкогематологических заболеваний. Технология может применяться не только при лейкозах, но и в лечении других форм В-клеточных лимфом, а в перспективе — и других видов рака крови.

Генетическая коррекция гемофилии

Гемофилия — редкое наследственное заболевание, при котором нарушена свертываемость крови. У человека с гемофилией либо полностью отсутствует, либо очень слабо работает один из белков, отвечающих за остановку кровотечений — свертывающий фактор. Даже незначительные травмы могут привести к серьезной кровопотере, а внутренние кровоизлияния в суставы и органы — к инвалидности. Существует два основных типа заболевания: гемофилия A (дефицит фактора VIII) и гемофилия B (дефицит фактора IX). Поскольку гемофилия связана с X-хромосомой, ее передают женщины — носительницы гена, а болеют обычно мужчины, потому что у них эта хромосома только одна. Гемофилия также известна как «царская болезнь»: ею страдал цесаревич Алексей, сын последнего российского императора Николая II, получивший гены болезни от матери – принцессы Алисы Гессенской, ставшей российской императрицей Александрой Федоровной. Она же, в свою очередь, унаследовала гены болезни от бабушки по материнской линии – королевы Виктории. К слову, у русского цесаревича была тяжелая форма гемофилии B — та самая, которую сегодня ученые в России пытаются лечить с помощью генной терапии.

В 1950-х и начале 1960-х годов больных гемофилией можно было лечить только цельной кровью или свежей плазмой, затем — с использованием плазмы и криопреципитата – белковой фракции плазмы. В 1970–80-х годах начали использовать донорские концентраты с факторов свертывания, выделенные из плазмы крови. Однако такие препараты имели ряд серьезных недостатков: ограниченные объёмы производства, необходимость частых инъекций, а главное — риск заражения вирусами различных серьезных болезней, например,гепатитами. Именно больные гемофилией стали одной из первых групп риска при распространении ВИЧ: те годы еще не существовали полноценные тесты.

С начала 2000-х в России стали внедряться рекомбинантные препараты — созданные в лаборатории с помощью генной инженерии: они безопаснее, так как не требуют донорской крови. Впоследствии такие препараты стали основой стандартной терапии. Тем не менее и они требуют регулярного введения, часто до 2–3 раз в неделю.

В 2024 году в России в лечении гемофилии начался принципиально новый этап: биотехнологическая компания BIOCAD совместно с НМИЦ гематологии запустила клиническое исследование геннотерапевтического препарата для лечения тяжелой формы гемофилии B (при дефиците фактора IX).

Суть подхода в том, чтобы однократно доставить в клетки печени пациента «инструкцию» по производству собственного свертывающего фактора IX. Для этого используется модифицированный вирус – аденоассоциированный вирусный вектор, безопасный для человека: он не размножается, а просто переносит нужный ген в клетки печени, где должен начаться синтез нужного белка. То есть вместо постоянных уколов с искусственным фактором пациент получает «биологическое обновление» своей системы свертывания. В идеале — одного введения может хватить на годы, а то и на всю жизнь.

В настоящее время препарат проходит первую фазу клинических испытаний. В нем участвуют взрослые пациенты с тяжелой формой гемофилии B, у которых ранее не вырабатывался собственный фактор IX и которым требовалась пожизненная заместительная терапия. Пациенту однократно вводят вирусный вектор с геном фактора IX. После этого в течение нескольких недель и месяцев врачи отслеживают уровень нового белка в крови, клинические проявления гемофилии, например, частоту кровотечений и возможные побочные эффекты.

Если испытания пройдут успешно, то в нашей стране для пациентов с гемофилией B появится долговременное или даже пожизненное решение — без регулярных уколов, с возможностью вернуться к нормальному образу жизни.

Генная терапия пока остается дорогой и высокотехнологичной процедурой, но ее появление в российской клинической практике — важный шаг в сторону персонализированной медицины, где заболевание устраняется на уровне его причины — генной мутации.

Пересадка костного мозга: шаг к регенерации

Костный мозг — удивительный орган, который не только производит кровь, но и содержит стволовые клетки, способные превращаться в различные ткани организма. Пересадка костного мозга — сложная, но спасительная процедура, которая дает шанс на жизнь пациентам с лейкемией, лимфомой, тяжелыми формами анемии и даже некоторыми генетическими заболеваниями.

Пересадка костного мозга делится на несколько этапов.

- Подготовка пациента – перед пересадкой проводится химио- или лучевая терапия, чтобы уничтожить больные клетки и «освободить место» для новых.

- Забор костного мозга – стволовые клетки берут либо из костей донора, чаще из тазовой кости, либо из его периферической крови после стимуляции роста клеток.

- Трансплантация – здоровые клетки вводятся пациенту внутривенно, после чего они мигрируют в костный мозг и начинают производить новые кровяные тельца.

Развитие трансплантации костного мозга сопровождалось совершенствованием препаратов, подавляющих его отторжение, а также систем подбора совместимости – HLA-типирования.

Ученые из НМИЦ гематологии разработали быстрый способ проверить, подходит ли донор для пересадки костного мозга пациенту с лейкозом. Обычно для этого нужно сложное и дорогостоящее оборудование, но российские специалисты усовершенствовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), лежащий в основе тестирования.

Новый метод диагностики использует короткие фрагменты ДНК — праймеры — чтобы «нащупать» соответствие между антителами и их генетическими мишенями. Это позволяет определить, какие именно антитела есть в крови конкретного человека, и насколько они совместимы с донором. Ход реакции можно отслеживать прямо во время ее проведения. И теперь можно всего за час определить, есть ли между донором и пациентом скрытые генетические отличия, которые могут вызвать отторжение пересаженных клеток. Такой метод позволяет намного быстрее и точнее подбирать пары донор—реципиент, снижая риски осложнений и увеличивая шансы на успешную трансплантацию.

Несмотря на успехи, трансплантация по-прежнему сопряжена с серьезными рисками. Одно из главных осложнений — реакция «трансплантат против хозяина», когда донорские клетки атакуют ткани пациента. Чтобы это предотвратить, применяют иммунодепрессию — искусственное подавление активности иммунной системы с помощью лекарств, но это ослабляет и защиту организма в целом.

Специалисты НМИЦ гематологии в сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт» впервые успешно осуществили пересадку костного мозга с сохранением стромального компонента — опорной структуры, которая помогает клеткам крови прижиться и правильно развиваться. Этот эксперимент подтвердил принципиальную возможность совместной трансплантации гемопоэтических клеток и поддерживающей стромальной ткани, что может стать новым этапом в развитии клеточной терапии. Если такие технологии удастся адаптировать к человеку, они могут стать революцией в трансплантационной гематологии, а также снизить риск реакции "трансплантат против хозяина".

Таким образом, пересадка костного мозга остается не только проверенным методом лечения, но и активно развивающимся направлением, где наука движется к тому, чтобы сделать терапию не просто спасительной, но и максимально безопасной.

***

За последние десятилетия российская гематология сделала значительный шаг вперед: от донорских препаратов и импортных решений к собственным научным разработкам — от CAR-T-клеточной терапии до генной коррекции наследственных заболеваний. Однако на фоне этих достижений остаются и ключевые вызовы.

Во-первых, остается открытым вопрос равного доступа к передовым методам лечения. Высокотехнологичная терапия по-прежнему доступна лишь в ограниченном числе федеральных центров. Для реального прогресса важно, чтобы инновации не замыкались в столичных лабораториях, а становились частью повседневной практики в регионах, а передовые методы лечения были повсеместно включены в программы ОМС.

Во-вторых, развитие отечественного производства критически важно для снижения зависимости от внешних поставок. Россия уже обладает научными школами, инфраструктурой и биотехнологическими компаниями, способными вывести страну в число лидеров в области клеточной и генной терапии.

Таким образом, главная задача на ближайшие годы — масштабирование успехов российской науки и медицины: обеспечение доступности, надежного финансирования и технологической независимости. Это позволит не только лечить пациентов по самым современным стандартам, но и создавать прорывные решения, значимые на международном уровне.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik