Университет Иннополис один из немногих вузов в РФ, который успешно коммерциализирует собственные исследования и тесно работает с крупными компаниями

Университет Иннополис один из немногих вузов в РФ, который успешно коммерциализирует собственные исследования и тесно работает с крупными компаниями

За начало XXI века Россия потеряла 87 тысяч ученых

Количество исследователей с начала нового столетия в России сократилось на 87 тыс. человек, говорят данные последнего статистического сборника ВШЭ «Индикаторы науки». Так, если в 2000-м году в РФ насчитывалось почти 426 тыс. исследователей, то в 2023-м — 338,9 тысяч, и эта тенденция не снижается. Сокращение продолжается в момент, когда в условиях ограничений, наложенных на Россию, отечественный бизнес и предприятия столкнулись с необходимостью искать альтернативные пути развития, и вырос спрос на научно-прикладные исследования. Они могли бы стать основой для создания собственных инноваций и решений, однако реализация этого потенциала упирается в дефицит кадров в науке, способных оперативно и качественно отвечать на запросы бизнеса. При этом в Татарстане официально ситуация стабильная: численность профессорско-преподавательского состава достигла 6,3 тыс., подросло количество аспирантов 27–29 лет: если в 2022 году их было 760, то в 2023-м — 854. Количество тех, кто защитил диссертацию и остался работать в республике, стабильно на уровне 84–86%. Но настроения в научном сообществе другие: собеседники в разговорах с «БИЗНЕС Online» говорят, что талатливые исследователи уезжают за рубеж или уходят в крупные компании, где зарплаты на порядок больше.

Университет Иннополис один из немногих вузов в РФ, который успешно коммерциализирует собственные исследования и тесно работает с крупными компаниями. Сама модель вуза — он не имеет прямого бюджетного финансирования, и не является государственным вузом — вызывает необходимость не просто быть образовательным учреждением, а полноценной IT-компанией, где дефицит сотрудников может стоить прямых финансовых потерь. Вместе с директором университета Искандером Бариевым «БИЗНЕС Online» попыталось разобраться, почему молодые специалисты не хотят идти в науку, чем Университет Иннополис пытатается удержать их в вузе и готовы ли компании вкладываться в исследования.

Искандер Бариев: «Нашим выпускникам, которые хотят заниматься наукой после завершения обучения, мы предлагаем зарплату сразу больше 100 тыс. рублей, иначе будем неконкурентоспособны с IT-компаниями»

Искандер Бариев: «Нашим выпускникам, которые хотят заниматься наукой после завершения обучения, мы предлагаем зарплату сразу больше 100 тыс. рублей, иначе будем неконкурентоспособны с IT-компаниями»

«5% выпускников Университета Иннополис решают заниматься наукой»

— Искандер Ильгизарович, насколько охотно молодежь сегодня идет в науку?

— Перед молодыми людьми после окончания университета возникает дилемма: заниматься ли им наукой дальше или пойти в компанию и зарабатывать хорошие деньги. К сожалению, на начальном уровне начинающим исследователям предлагают меньшую зарплату, чем в коммерческих компаниях.

У нас в университете мы дополнительно финансово поддерживаем учащихся бакалаврских и магистерских программ за публикацию научных и исследовательских работ. Нашим выпускникам, которые хотят заниматься наукой после завершения обучения, мы предлагаем зарплату сразу больше 100 тыс. рублей, иначе будем неконкурентоспособны с IT-компаниями.

— Какой процент выпускников Университета Иннополис решает остаться в науке?

— К сожалению, входная воронка очень узкая в этом направлении. Сейчас порядка 5% выпускников Университета Иннополис решают остаться в лабораториях и центрах ИТ-вуза и заниматься наукой. Считаю, что нам нужно вырасти до 15−20%. Это идеальная цифра.

— Сколько сейчас вам нужно научных сотрудников, чтобы закрыть все свои потребности?

— Сумма, на которую коммерческие компании заказывают у нас проекты по разработке продуктов и исследований, высока. Мы испытываем дефицит специалистов, способных качественно выполнить эту работу. Нужен человек на стыке науки и бизнеса, который может провести исследование и превратить его в продаваемое решение. В основном команды формируются в формате: 20% иностранцев, 80% — эксперты из России.

Сейчас в Университете Иннополис 1300 сотрудников занимаются коммерческими проектами, из них около 800 человек — специализируются на исследованиях. В идеале нам нужно еще человек 500 на данном этапе. Тогда мы смогли бы предложить заказчикам дополнительные исследовательские работы. А пока просто ограничены ресурсом.

Бариев Искандер Ильгизарович — директор Университета Иннополис.

Бакалавр радиофизики и магистр физики по специализации «Физика конденсированного состояния» Казанского Государственного университета.

До 2008 года работал в компании ICL-КПО ВС в должности руководителя направления продаж и маркетинга по ERP системам.

С 2008 по 2012 год работал в компании «Майкрософт Рус», где участвовал в подписании ряда крупных контрактов и запуске локализации методологии Microsoft Smart Energy в России и ОС Windows на татарском языке.

В период 2013–2015 годы занимал должность коммерческого директора в ОАО «Информационно-технологическая компания РОСНАНО»

В Университете Иннополис с 2016 года занимал должность проректора-начальника управления по проектной и научно-исследовательской деятельности в Университете Иннополис. С 2020 года стал также заместителем директора университета Иннополис.

В августе 2024 года назначен директором Университета Иннополис.

— Преподавателям тоже занимаются исследованиями?

— Обязательно. Все наши преподаватели занимаются исследованиями. Мы специально распределяем нагрузку таким образом, что 20% времени они занимаются преподаванием, а остальное — посвящают исследованиям и подготовке публикаций для научных журналов и международных конференций.

— Каков сейчас объем заказов от компаний?

— Если говорить о НИР и НИОКР, которые заказывают у нас компании, то они приносят в год порядка 2,5 млрд рублей.

— Впечатляет. Глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов не раз говорил, что необходимо «поженить» вузы и предприятия РТ. Выходит, что на самом деле они уже «женаты»?

— Проблемы связи предприятий и науки в Татарстане нет, но есть проблема объема заказов. Татарстанские компании не всегда выбирают в качестве исполнителей вузы из РТ. Мы конкурируем со всеми российскими, даже мировыми центрами на получение этих заказов, потому что это тендерные процедуры — это поиск лучших команд. И в целом объемы низкие, мы не соответствуем мировым стандартам развития стран по инвестициям в исследования. У нас они в 2−3 раза ниже, к сожалению, а в некоторых отраслях в 10 раз меньше.

«Мы для себя считаем важным патентовать результаты интеллектуальной деятельности, которые мы далее предлагаем нашим заказчикам для внедрения»

«Мы для себя считаем важным патентовать результаты интеллектуальной деятельности, которые мы далее предлагаем нашим заказчикам для внедрения»

«В России нет культуры заказа фундаментальных исследований от компаний»

— На чем еще удается зарабатывать вузу?

— Как автономной некоммерческой организации нам важна прикладная наука: чтобы те исследования, которые мы делали, были востребованы, чтобы был заказчик готовый за это заплатить. Мы собираем все лучшее, что есть в области фундаментальных открытий и пытаемся эти решения применить в реальных задачах, которые нам ставят компании. Например, у нас есть платформа по обработке медицинских изображений. Мы начали с обработки рентгеновских снимков лёгких, но потом перешли на обработку медицинских изображений других органов. На доработку этой платформы понадобилось 7 лет. Позже мы использовали решения по обработке изображений для контроля сварных швов, которые тоже обрабатываются рентгеновским оборудованием.

Мы для себя считаем важным патентовать результаты интеллектуальной деятельности, которые мы далее предлагаем нашим заказчикам для внедрения. В прошлом году порядка 500 миллионов рублей мы заработали только на продаже неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. И это направление у нас будет расти.

— Когда говорят об эффективности ученого, одним из показателей обычно называют количество публикаций. Они имеют коммерческий эффект?

— Косвенно — да. Например, недавно наш ИТ-вуз попал в мировой рейтинг Times Higher Education, где всего 2 тыс. университетов. На этот рейтинг ориентируется все высокотехнологические компании. Один из критериев попадания — не менее тысячи высококачественных публикаций и наш университет смог этот барьер преодолеть. Сейчас мы ставим задачу делать публикации уровня А*.

— А как вы считаете, в чем измеряется успешность ученого?

— Наверное, в первую очередь — в его публикациях в высокорейтинговых журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science, а в России — ещё в журналах, входящих в РИНЦ. В Университете Иннополис мы следим за динамикой количества публикаций наших исследователей: на середину января этого года у нас 2 238 статей в журналах РИНЦ, 1 938 публикаций в журналах, индексируемых Scopus, и 1 127 — в WoS. Важен также уровень цитируемости этих публикаций. Его хорошо и относительно справедливо отражает Индекс Хирша — на мировом уровне его смотрят, анализируют.

«Недавно наш ИТ-вуз попал в мировой рейтинг Times Higher Education, где всего 2 тыс. университетов. На этот рейтинг ориентируется все высокотехнологические компании»

«Недавно наш ИТ-вуз попал в мировой рейтинг Times Higher Education, где всего 2 тыс. университетов. На этот рейтинг ориентируется все высокотехнологические компании»

— Некоторые эксперты из научного сообщества рассказывают, что существуют цитирования по договоренности…

— Бывают разные ситуации, когда смотришь у человека индекс высокий, но сам он вызывает сомнения. Но в любом случае, если у человека индекс выше 50, значит он сделал что-то действительно важное в науке. Но есть ученые, исследователи, которые не публикуются, но много работают внутри предприятия или конструкторского бюро. Его исследования патентуются, но компании пытаются закрыть эти разработки и использовать их для своих задач. Это может быть великий человек, но о нем мало кто знает.

Так вот, возвращаясь к критериям успешности ученого, я бы сказал, что третий показатель — это запрос компании к конкретному профессору или ученому на проведение исследований, их готовность инвестировать деньги именно в работу его научной команды.

— Компании готовы инвестировать в фундаментальные исследования?

— Наука развивается в двух треках: фундаментальном и прикладном. В советское время оба направления развивались качественно, но в последнее время компаниям нужна прикладная наука и быстрый результат. Но бизнес не понимает, что иногда на решение их задач нужно потратить годы — проверять гипотезы, провести комплексные исследования и так далее. То есть постановка задач должна быть на уровне фундаментальных исследований, а для этого нужно, конечно же, финансирование. Государство такие исследования тоже спонсировать не всегда может — реальность такова, что никто не готов инвестировать в исследования с непонятным результатом.

В России нет культуры заказа фундаментальных исследований от компаний. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, очень мало компаний планирует работу на десятилетия вперед. Кроме «Росатома» и может пары других, которые планируют на ближайшие 50 лет. Остальным компаниям нужен быстрый результат и, соответственно, планирование максимум на 3 года.

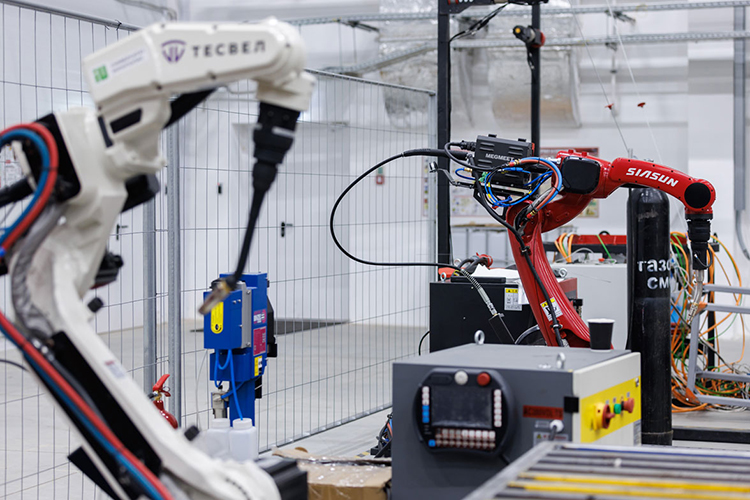

«У нас открыт первый федеральный Центр развития промышленной робототехники и есть большой пул задач от государства и предприятий для быстрого внедрения робототехнических комплексов»

«У нас открыт первый федеральный Центр развития промышленной робототехники и есть большой пул задач от государства и предприятий для быстрого внедрения робототехнических комплексов»

«Хотим быть одним из центров компетенции в России по созданию антропоморфных роботов»

— Как изменилась работа на международном уровне за последние 3 года?

— Мы меньше стали работать с европейскими университетами и больше — с университетами стран БРИКС. Активно сотрудничаем с Индонезией, Вьетнамом, Саудовской Аравией, ОАЭ — там есть ряд профильных ИТ-университетов. Продолжаем работать с китайскими вузами: Пекинским технологическим институтом, Шанэчжэньским институтом передовых технологий китайской академии наук и другими. В целом, с точки зрения науки Китай сейчас впереди планеты. По результатам 2024 года Китай — номер один по количеству публикаций и обогнал США. Интересно работать с китайскими научными центрами — наши коллеги готовят совместные научные публикации на 2025 год.

— У зарубежных исследователей осталось желание приезжать работать в Иннополис?

— С привлечением иностранных специалистов стало сложнее, хотя у нас появились новые профессора из Бельгии, Швейцарии и других западных стран. Мы сейчас стараемся фокусироваться на прикладных исследованиях и ищем команды, в том числе за рубежом, которые смогли бы качественно этим заниматься. Мы не берем всех желающих, а точечно отрабатываем по конкретным университетам и исследовательским центрам.

В университете продолжают преподавать больше 100 сотрудников из 15 стран. Декан факультета компьютерных и инженерных наук Мануэль Маццара, например, постоянно живет в Иннополисе. Он был разработчиком программного обеспечения в Microsoft и специалистом по программированию в Университете ООН в Макао. В нашем университете он сформировал качественную команду, которая сотрудничает с российскими IT-компаниями, работает над выполнением их сложных задач в области разработки программных продуктов.

С удовольствием к нам приезжает профессор Аджит Абрахам, который входит в 1% лучших ученых мира в области ИИ. У него самый высокий индекс Хирша в нашем университете — 119, показатели уже выше 40 характерны для учёных с мировым признанием. Он занимается исследованием применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Вокруг него в Университете Иннополис сформировалась целая исследовательская команда — он задает определенный тон с точки зрения нетворкинга. Мир исследований в области computer science очень динамичный. С одной стороны, там постоянно появляются новые люди с другой — светила всегда формируют моду в направлениях исследований. Абрахам — это как раз тот человек, который формирует моду.

«Сейчас в интернете можно найти видео, как в Китае робот ходит среди людей, умеет распознавать среду вокруг и так далее. Но это пока прототипы, мы тоже хотим развивать такие технологии в России»

«Сейчас в интернете можно найти видео, как в Китае робот ходит среди людей, умеет распознавать среду вокруг и так далее. Но это пока прототипы, мы тоже хотим развивать такие технологии в России»

— Какие главные научные вызовы сейчас стоят перед Университетом Иннополис?

— Первое направление — искусственный интеллект. В Университете Иннополис уже работает один из 12 федеральных исследовательских центров в сфере ИИ. Мы подаемся на третью волну отбора таких центров. Сейчас вместе с ректором университета Александром Гасниковым прорабатываем этот проект. Хотим делать более универсальные платформы, которые можно интегрировать в индустрию. Есть ряд предложений, который бы усилил нас в науке, — это использование технологий ИИ в смежных областях: биологии, химии, сельском хозяйстве. Это позволит вывести качество исследований на новый уровень. Наша задача — раньше других обнаруживать зоны развития искусственного интеллекта, которые будут наиболее популярными через несколько лет и востребованы потом, и заниматься фундаментальными исследованиями сейчас, чтобы не быть в роли догоняющих.

Второй трек — это робототехника. У нас открыт первый федеральный Центр развития промышленной робототехники и есть большой пул задач от государства и предприятий для быстрого внедрения робототехнических комплексов. Вокруг этого направления очень много науки.

Мы приняли решение, что хотим быть одними из центров компетенций в России по созданию антропоморфных роботов. Это сейчас потребует формирования дополнительных команд, скорее всего мы привезем международных специалистов. Задача — интегрировать эти платформы в реальные бизнес-процессы. Сейчас в интернете можно найти видео, как в Китае робот ходит среди людей, умеет распознавать среду вокруг и так далее. Но это пока прототипы, мы тоже хотим развивать такие технологии в России. В этом году запускаем это направление в Университете Иннополис. Уже купили платформу, сформировали первые команды.

Третий трек — беспилотные технологии. Наши технологические центры наработали огромный объем компетенций в области беспилотников наземных, авиационных, подводных, но есть задачи и в мобильной робототехнике. Например, разработать для производственных складов мобильные тележки и платформы для перевозки оборудования или товаров. Это потребует определенного количества исследований, и мы хотим развивать это направление в ИТ-вузе.

— Почему делаете ставку именно на антропоморфных роботах?

— Антропоморфные роботы — одно из наиболее перспективных направлений в робототехнике. Человекоподобные роботы способны выполнять задачи, требующие взаимодействия с людьми и адаптации к нашей специфичной среде и интерфейсам. Антропоморфные роботы могут работать в офисах, больницах, на производстве. Это делает их более универсальными по сравнению с узкоспециализированными промышленными роботами и манипуляторами, что открывает новые возможности для автоматизации различных сфер.

Разработка антропоморфных роботов требует решения сложных задач в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, механики и сенсорики. Это стимулирует развитие передовых технологий и привлекает лучших специалистов. В мире уже есть успешные примеры таких роботов в Китае и Японии, и мы хотим, чтобы Россия также стала одним из лидеров в этой области.

«Для того, чтобы антропоморфные роботы стали частью повседневной жизни, потребуется больше 10 лет. Это связано с необходимостью доработки технологий, создания инфраструктуры и снижения стоимости производства»

«Для того, чтобы антропоморфные роботы стали частью повседневной жизни, потребуется больше 10 лет. Это связано с необходимостью доработки технологий, создания инфраструктуры и снижения стоимости производства»

— Сколько еще лет понадобится для массового внедрения таких роботов? И когда сможем увидеть первые прототипы от Университета Иннополис?

— Массовое внедрение антропоморфных роботов — довольно долгосрочная перспектива, которая зависит от множества факторов, включая развитие технологий, снижение стоимости производства и адаптацию законодательства. Какие-то прогнозы делать пока рано. Университет Иннополис уже имеет различные наработки по спектру областей антропоморфной робототехники, но комплексно мы только начинаем работу в этом направлении. Ожидаем, что первые прототипы антропоморфных роботов могут быть представлены в течение 5 лет. Они будут способны выполнять базовые задачи, такие как навигация в человеческой среде, распознавание объектов и простые манипуляции.

Для того, чтобы антропоморфные роботы стали частью повседневной жизни, потребуется больше 10 лет. Это связано с необходимостью доработки технологий, создания инфраструктуры и снижения стоимости производства. Первыми областями внедрения, скорее всего, станут сфера услуг, медицина и логистика.