Астрономические открытия

С тех пор как люди начали поднимать глаза к ночному небу, оно не перестает будоражить их воображение. Постепенно от простого любования человечество перешло к осознанным наблюдениям и поиску закономерностей: астрономы практически всех древних цивилизаций открывали планеты, звезды, созвездия, придумывали им имена, составляли карты звездного неба и пытались объяснить природу астрономических явлений.

В последние 600 лет развитие технологий привело к взрывному росту количества астрономических открытий. За это время ученые прошли путь от простого телескопа, подобного тому, что в 1609 году создал Галилео Галилей, до современных космических обсерваторий, позволяющих увидеть галактики в молодой Вселенной. В этой статье мы поговорим о ранних и современных астрономических открытиях, а также разберем проблемы, стоящие перед исследователями космоса.

Типы астрономических открытий

Астрономические открытия достаточно разнообразны — они отличаются по объектам изучения и методам обнаружения. Исходя из этого, их можно классифицировать по следующим признакам.

- Открытие новых объектов. Наиболее распространенным типом открытий является обнаружение новых небесных тел и их систем. К ним относятся звезды, планеты, кометы и астероиды, молекулярные облака, черные дыры, галактики, их скопления и многое другое.

- Открытие новых явлений и процессов. Здесь речь идет о динамических событиях, которые расширяют понимание принципов взаимодействия астрономических объектов. Наиболее известными явлениями являются вспышки сверхновых звезд, гамма-всплески и гравитационные волны.

- Теоретические модели. Очень часто новые астрономические открытия являются следствием физических. Например, достижения в термодинамике позволили смоделировать внутреннее строение звезд, а на основании общей теории относительности Альберта Эйнштейна астроном Карл Шварцшильд предсказал существование черных дыр.

- Технологические методы. Также астрономические открытия можно разделить по инструменту, с помощью которого они были сделаны. Например, оптические, радио- и нейтринные телескопы, спектрографы и нейронные сети, осуществляющие обработку данных.

Первые астрономические открытия

Считается, что первые астрономические исследования проводили уже ранние популяции Homo sapiens. На территории Германии был обнаружен бивень мамонта, на котором 32 500 лет назад вырезали антропоморфную фигуру, поразительно похожую на созвездие Ориона, одну из самых заметных структур на ночном небе. Примерно в то же время во французской пещере Ласко́ люди делали наскальные рисунки с изображениями скопления Плеяды, астеризма Летний Треугольник и созвездия Северная Корона. Каменные композиции, подобные английскому Стоунхенджу, вероятно, использовались как астрономические ориентиры и помогали фиксировать закономерности в движении Солнца, Луны и планет по небу.

Еще до возникновения крупных цивилизаций люди научились прогнозировать фазы Луны и согласовывать солнечный год с лунными циклами, что было особенно важно при планировании сельскохозяйственных работ. Об этом свидетельствует каменный археологический памятник эпохи мезолита, созданный около 10 000 лет назад на территории современной Шотландии. В скальной породе было сделано 12 углублений, которые позволяли определять лунные месяцы в зависимости от места восхода Солнца.

Шумеры, аккадцы, вавилоняне и другие месопотамские цивилизации в начале II тысячелетия до нашей эры пользовались более совершенным лунным календарем, который учитывал високосные года и позволял предсказывать солнечные и лунные затмения. На глиняных табличках вавилонские астрономы записывали схемы для прогнозирования положения планет и продолжительности светового дня в определенные периоды года.

Астрономические исследования были важной частью жизни коренных народов в доколумбовой Центральной и Южной Америке. Например, инки для определения сельскохозяйственных периодов использовали не фазы Луны, а положение Млечного Пути на небе. Календарь майя был основан на циклах движения сразу нескольких астрономических объектов, в том числе Венеры, Юпитера и Сатурна, а также скопления Плеяды. Некоторые исследователи убеждены, что майянский календарь позволял вычислять солнечный год точнее, чем григорианский.

Хронология астрономических открытий планет Солнечной системы

Невооруженным глазом хорошо различимы 5 самых близких к Солнцу планет, помимо Земли: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Соответственно, об их существовании люди знали с древнейших времен. Значительных успехов в исследовании планет достигли древнегреческие астрономы. Еще в IV веке до нашей эры они создавали трехмерные модели, имитирующие движение планет вокруг Земли. Гелиоцентрическая система мира также впервые была предложена еще в античные времена. Астроном Аристарх Самосский писал, что в центре мира находится Солнце, а Земля делает один оборот вокруг него за год, а вокруг своей оси за сутки. Во времена античности эта модель была отвергнута большинством ученых, уступив первенство в борьбе за умы системе Птолемея, но спустя почти 2 000 лет она была вновь актуализирована и дополнена Николаем Коперником.

В XVII веке стало известно, что Земля и Солнце не являются единственными объектами, вокруг которых вращаются небесные тела. В 1610 году Галилео Галилей открыл 4 крупнейших спутника Юпитера: Ганимед, Каллисто, Ио и Европу, которые впоследствии получили название «галилеевы спутники». На протяжении второй половины века астроном Христиан Гюйгенс открыл крупнейший спутник Сатурна Титан, а Джованни Кассини обнаружил еще 4 луны того же газового гиганта: Япет, Рею, Тефию и Диону.

В 1781 году британский астроном Уильям Гершель открыл Уран. Эту планету наблюдали в телескопы и раньше, однако каждый раз принимали за тусклую звезду. Гершель и сам не сразу понял значимость своего открытия — он заметил небольшое движение Урана по небу и предположил, что обнаружил комету. Вскоре российский ученый Андрей Лексель рассчитал орбиту нового объекта и привел убедительные доказательства того, что Гершелем была открыта седьмая планета Солнечной системы.

Впоследствии пристально изучая Уран, французский астроном Алексис Бувар заметил отклонения в его орбите, которые не соответствовали законам Ньютона. Он объяснил феномен гравитационным воздействием сопоставимого по массе тела на более отдаленной орбите — восьмой планеты. В 1840-х англичанин Джон Куч Адамс и француз Урбен Леверье независимо друг от друга провели детальные расчеты ее возможного местоположения. На основании этих данных в 1846 году немецкий астроном Иоганн Галле спустя всего час наблюдений обнаружил Нептун.

После открытия двух ледяных гигантов в их орбитах продолжали находить небольшие несоответствия, а потому с середины XIX века научное сообщество было озадачено поисками девятой планеты. О ее существовании также свидетельствовали транснептуновые кометы, орбиты которых, как считалось, стали эллиптическими под воздействием массивного объекта. В 1929 году американский астроном Клайд Томбо начал делать парные снимки участков ночного неба с промежутком от нескольких дней до двух недель. Через несколько месяцев исследований он обнаружил движущийся объект в созвездии Близнецов, и в марте 1930 года было объявлено об открытии девятой планеты Солнечной системы, получившей название Плутон. Уже в XXI веке Плутон перестали считать планетой и перевели в разряд карликовых планет, однако это открытие стало отправной точкой в исследовании транснептуновых объектов.

Открытие экзопланет

Экзопланетами называют любые планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Первые гипотезы об их существовании начали появляться в конце XIX века, но тогда у ученых не было подходящих инструментов для наблюдения. Все заявления об открытиях не получали подтверждения и опровергались. Ситуация изменилась только в 1992 году, когда астрономы Александр Вольщан (Польша) и Дейл Фрейл (Канада) открыли сразу 2 экзопланеты у пульсара в созвездии Девы. Период обращения пульсара вокруг своей оси составляет менее 10 миллисекунд. С помощью радиотелескопов ученым удалось обнаружить незначительные изменения в частоте посылаемых им сигналов, вызванные прохождением планет.

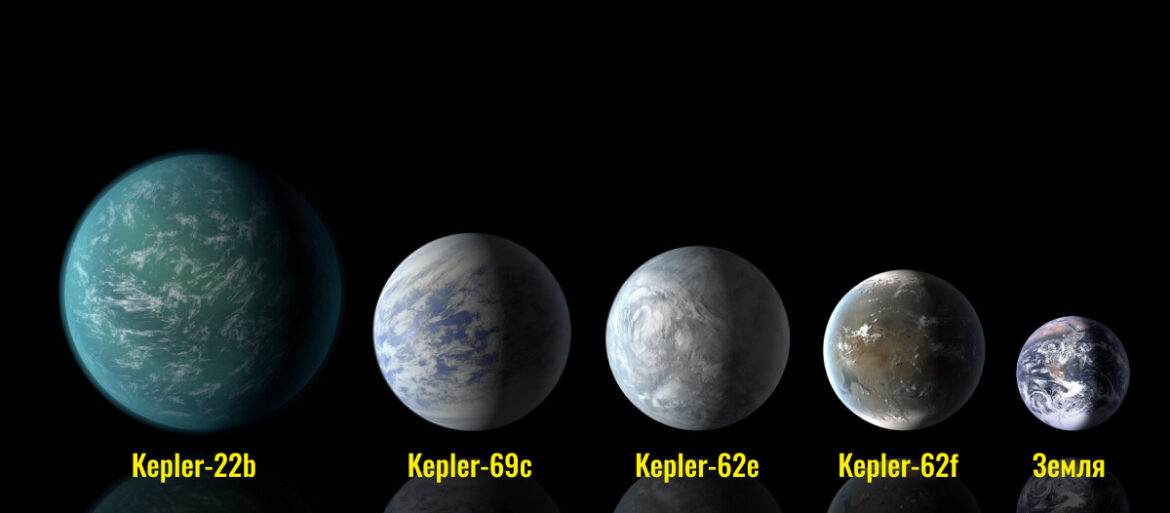

Первая экзопланета в звездной системе, похожей на Солнечную, была открыта в 1995 году. Стало известно, что вокруг звезды под названием 51 Пегас вращается газовый гигант, который примерно в 2 раза уступает по массе Юпитеру. Он расположен настолько близко к звезде, что делает полный оборот по орбите всего за 4 дня. Экзопланета, получившая название Димидий, стала прототипом для отдельного класса — горячие юпитеры. К специфичным классам экзопланет также относятся мини- и суперземли — каменистые тела, которые или уступают, или превосходят нашу планету по массе.

Для обнаружения новых экзопланет астрономы используют:

- метод Доплера — фиксация «покачиваний» звезды вокруг общего с экзопланетой центра масс;

- транзитный метод — обнаружение кратковременного падения светимости звезды во время прохождения экзопланеты перед ее диском;

- гравитационное микролинзирование — гравитационное поле экзопланеты функционирует как линза, ненадолго увеличивая светимость звезды.

По данным на май 2025 года, астрономы подтвердили существование почти 6 000 экзопланет.

Поиск внеземной жизни и изучение экзобиологии

Идеи о существовании далеких обитаемых миров высказываются с древнейших времен. Активные поиски признаков жизнедеятельности инопланетных организмов ведутся с середины XX века, но пока что внеземная жизнь так и не была обнаружена. Экзобиология или астробиология — это междисциплинарный раздел науки, который изучает условия для зарождения, эволюции и распространения жизни во Вселенной (прим.ред.: о том, как ищут жизнь во Вселенной и когда ее могут найти, читайте в нашей статье Титан, Венера и экзопланеты: где найдется первая внеземная жизнь?).

Наиболее доступным для экзобиологов объектом является Марс. С 1990-х годов его поверхность изучают колесные аппараты, оснащенные приборами для поисков биосигнатур — органических соединений или окаменелостей. Еще одним потенциально обитаемым местом в Солнечной системе считается спутник Юпитера Европа. Полагают, что под толщей льда она скрывает океан жидкой воды, который нагревают гидротермальные источники. Исследования NASA 2016 года показали, что содержание кислорода в океане Европы может быть близким к земным показателям. В 2030 году на орбиту спутника будет выведен аппарат «Европа Клиппер», с помощью которого ученые рассчитывают оценить условия для существования жизни и определить подходящее место посадки спускаемого модуля.

В поисках внеземной жизни экзобиологи не ограничиваются Солнечной системой. Исследования атмосфер, физических и орбитальных характеристик экзопланет являются ключевыми методами по обнаружению биосигнатурных молекул. Некоторые ученые идут еще дальше и стремятся найти следы инопланетных цивилизаций. Уже несколько десятков лет крупные исследовательские центры анализируют электромагнитное излучение в попытках найти искусственные радиоволны. Сигналы, отправленные с Земли за время эпохи телерадиовещания, уже достигли порядка 1 000 ближайших звезд. Если на их экзопланетах существуют технологически развитые цивилизации, они вполне могут принять и расшифровать эти сигналы, а также направить на Землю ответы.

Открытия в области звездной эволюции

Звездная эволюция — это совокупность процессов, которые протекают внутри звезды и определяют ее жизненный цикл. Согласно современной модели звезды формируются из коллапсирующих газовых облаков. Из-за плотности облаков протозвезды невозможно увидеть напрямую. Только в начале 1980-х годов рентгеновские и инфракрасные обсерватории начали предоставлять первые изображения зарождающихся звезд. Значительную часть данных о звездообразовании предоставил космический инфракрасный телескоп WISE, введенный в эксплуатацию в 2010 году. Он обнаружил самые настоящие «фабрики» звезд в рукавах Млечного пути, что позволило уточнить условия их формирования.

Основные принципы звездной эволюции были открыты еще в начале XX века. Английский астрофизик Артур Эддингтон предположил, что энергия звезд выделяется в результате термоядерного синтеза, а именно преобразования водорода в гелий. В соответствии с диаграммой Герцшпрунга – Рассела, пока звезда не исчерпает запасы водорода, она находится на главной последовательности, то есть основной стадии своего жизненного цикла. Обобщая данные наблюдений и теоретические модели, ученые открыли, что дальнейшие эволюционные процессы зависят от массы звезд.

- Звезды малой массы — продолжительность их главной последовательности выше, чем возраст Вселенной, поэтому дальнейшие стадии описаны лишь теоретически. Вероятно, спустя триллионы лет звезды 0,1 – 0,2 массы Солнца перейдут в разряд голубых карликов, то есть временно станут плотнее и горячее, после чего будут затухать в течение нескольких миллиардов лет.

- Звезды средней массы — когда в недрах звезд, сравнимых с Солнцем, закончится водород, их ядро начнет сжиматься, а внешние слои — расширяться. На стадии красного гиганта их диаметр может увеличиться в сотни раз. Вследствие термоядерных реакций гелий будет преобразован в углерод и кислород, после чего звезда сбросит внешние слои и останется лишь белый карлик — плотное остывающее ядро.

- Звезды большой массы — звезды массой более 8 солнечных масс завершают свой жизненный цикл явлением, известным как взрыв сверхновой. В результате гравитационного коллапса ядро начинает стремительно набирать плотность. Этот процесс завершается возникновением мощнейшей ударной волны, из-за которой бо́льшая часть вещества стремительно выбрасывается в окружающее пространство. После взрыва сверхновой в окружении молекулярного облака остается белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра.

Исследование черных дыр

Гипотеза о небесных телах, масса которых настолько велика, что даже свет не может покинуть их гравитационное поле, появилась еще в конце XVIII века. Тогда ученые рассчитали, что это могут быть звезды с такой же плотностью, что и у Солнца, но в 500 раз превосходящие его по диаметру. Однако интерес к этой гипотезе угас с подтверждением волновой природы света. Так как свет больше не рассматривался как частица, было неясно, может ли гравитация оказывать на него какое-либо воздействие.

Ученые вернулись к обсуждению этой темы после разработки общей теории относительности Альберта Эйнштейна и принятия корпускулярно-волнового дуализма, то есть способности фотонов и электронов проявлять свойства как волн, так и частиц. В 1915 году немецкий астрофизик Карл Шварцшильд с помощью математических методов обнаружил, что в центре некоторых областей пространства образуется сингулярность. Это точка пространства с бесконечной плотностью, где современные физические теории оказываются неприменимы. Также Шварцшильд рассчитал, что на определенном радиусе вокруг этой точки гравитационное поле является настолько сильным, что удерживает даже безмассовые фотоны. Так была представлена первая концепция черной дыры с условной границей — горизонтом событий.

Долгое время черные дыры оставались лишь теоретической моделью из-за сложности обнаружить объекты, которые не отражают и не излучают электромагнитные волны. Однако в 1964 году ученые зафиксировали невероятно мощный источник рентгеновского излучения неизвестной природы. Советский и американский физики Яков Зельдович и Эдвин Солпитер примерно в одно время предположили, что этим источником может быть аккреционный диск, то есть структура из материи, поглощаемой черной дырой. В последующие годы исследования орбит близлежащих звезд подтвердили открытие первой черной дыры — Лебедь X-1.

В 2019 году благодаря данным, полученным сетью радиотелескопов «Горизонт событий», впервые в истории ученым удалось сформировать изображение сверхмассивной черной дыры M87, находящейся в 53 млн световых лет от Земли. На поляризованном снимке хорошо различима структура аккреционного диска, окружающего темную центральную область. Изображение послужило очередным доказательством справедливости общей теории относительности, а также стало символом технологического прорыва. Участница проекта астрофизик Светлана Эрштадт заявила, что возможности «Горизонта событий» позволяют разглядеть апельсин на Луне.

Открытие гравитационных волн

Концепция гравитационных волн как особого вида излучения, исходящего от любых массивных тел, движущихся с ускорением, также является следствием общей теории относительности. Альберт Эйнштейн рассчитал, что эти волны должны распространяться со скоростью света, независимо от системы координат и условий, выбранных для измерения. Так как гравитация является самым слабым фундаментальным взаимодействием, зарегистрировать такие волны, отделив их от фоновых колебаний, было невероятно сложной для науки задачей.

В 1970-х годах начали появляться лазерные интерферометры. Их работа была основана на следующем принципе: лазерный луч разделялся на 2 составляющие, которые посредством системы зеркал проходили по разным траекториям, а затем объединялись в одной точке. Расположенные в ней детекторы могли определять малейшие изменения в длине траекторий и времени их прохождения, вызванные воздействием гравитационных волн. Наиболее чувствительным был 4-километровый интерферометр обсерватории LIGO, запущенный в 2002 году и впоследствии модернизированный.

Первое прямое наблюдение гравитационных волн было проведено в 2015 году. Детекторы LIGO в Вашингтоне и Луизиане с разницей в 7 миллисекунд зафиксировали слабые сигналы, указывающие на возможное обнаружение гравитационных волн. После многочисленных проверок ученые установили, что гравитационные волны были вызваны слиянием черных дыр на удалении 1,3 млрд световых лет от Земли. В 2016 году об открытии было объявлено официально, а спустя год ведущие физики проекта LIGO были удостоены Нобелевской премии.

Недавние значимые открытия

С развитием технологий и методов астрономических исследований ученые совершают новые открытия с завидной регулярностью. Вот только наиболее значимые и интересные астрономические открытия, сделанные с 2020 по 2024 годы.

- В 2020 году исследования экзопланеты K2-141b показали, что на ней идут каменные дожди. Эта планета находится в 41 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, из-за чего в дневное время поверхность нагревается до 3 000 °C, а каменные породы плавятся и испаряются в атмосферу. Охлаждаясь до -200 °C на ночной стороне, породы затвердевают и падают вниз, завершая своеобразный «круговорот камней в природе».

- В 2021 году ученые Потсдамского астрофизического института имени Лейбница обнаружили, что галактические нити вращаются, как и другие объекты во Вселенной. Галактические нити — это сверхскопления галактик, формирующих вытянутые элементы в крупномасштабной структуре Вселенной.

- В 2022 году инструменты космического телескопа «Джеймс Уэбб» зафиксировали сразу несколько крупных галактик, сформированных спустя порядка 250 млн лет после Большого взрыва. Ранее считалось, что для формирования столь масштабных систем было необходимо как минимум 500 млн лет.

- В 2023 году совокупные данные со спутников и марсоходов показали, что на Марсе до сих пор сохраняется магматическая активность. Таким образом, извержения вулканов на Красной планете могли происходить «всего лишь» 120 млн лет назад.

- В 2024 году наблюдения, сделанные посредством телескопа «Джеймс Уэбб», показали слияние двух галактик и их сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Открытие приблизило ученых к решению проблемы слишком быстрого роста этих объектов.

Проблемы астрономических исследований

Несмотря на то, что XXI век можно назвать «золотой эпохой» астрономических исследований, ученые до сих пор сталкиваются со множеством сложностей в изучении космоса. Глобально их можно разделить на несколько категорий.

- Рост урбанизации и вывод на орбиту большого количество спутников усиливает световое загрязнение, что мешает наблюдать астрономические объекты с поверхности Земли. Ситуацию также осложняет земная атмосфера, преломляющая свет и не пропускающая значительную часть электромагнитного излучения в коротковолновом диапазоне.

- Крупные проекты, такие как строительство и запуск космических телескопов или межпланетных зондов, требуют колоссальных инвестиций. Экономические кризисы часто ведут к сокращению бюджета научных программ и невозможности реализовать их в полном объеме. Также в общественном сознании астрономия часто воспринимается как наука, сильно оторванная от практических проблем человечества.

- Сложные астрономические инструменты, инфракрасные спектрографы или детекторы гравитационных волн имеют пределы чувствительности, что может стать преградой для дальнейшего изучения Вселенной. Кроме того, с возрастанием чувствительности также увеличивается риск выхода оборудования из строя из-за перепадов температуры или воздействия радиации.

Вопрос-ответ

Какие методы используются для поиска новых экзопланет?

Для поиска новых экзопланет используются различные методы, в том числе Метод Доплера, метод наблюдения за светимостью звезды или транзитный метод, а также гравитационное микролинзирование.

В чем состоит значение обнаружения гравитационных волн для современной астрофизики?

Обнаружение гравитационных волн дало астрофизикам еще одну возможность для изучения черных дыр, их физических и орбитальных параметров.

Какие технологии и инструменты применяются для наблюдения за удаленными объектами во Вселенной?

Пока что лучшими инструментами для наблюдения далеких объектов являются космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Они позволяют заглянуть в прошлое более чем на 13 млрд лет и увидеть события, происходившие в молодой Вселенной.

Какие проблемы и вызовы стоят перед современными астрономическими исследованиями?

Ключевыми проблемами астрономии являются рост светового загрязнения, недостаток финансирования и приближение к пределам технологических возможностей научных инструментов.

Как будущие открытия в астрономии могут повлиять на наше понимание Вселенной и места человечества в ней?

Поиск биосигнатур на экзопланетах даст ответ на вопрос, является ли жизнь уникальным явлением, ограниченным рамками Земли.

Иван Стефанов

Изображение на обложке: ESO