Сергей Заверский: «В России необходимо построение экономики предложения»

Сергей Заверский: «Нам нужен рост, основанный на инвестициях»

Сергей Заверский: «Нам нужен рост, основанный на инвестициях»

«Нам нужен рост, основанный на инвестициях»

— Сергей Михайлович, какие самые злободневные вопросы и вызовы на ваш взгляд стоят сейчас перед российской экономикой?

— Наша экономика находится на этапе структурной трансформации и ей категорически необходимы инвестиции. Нам нужен рост, основанный на инвестициях. Однако министр экономического развития на днях представил новый прогноз, который предполагает, что темпы роста инвестиций снизятся в несколько раз по сравнению с прошлым годом. И это прогнозируемое некоторое затухание роста инвестиций на фоне высокой потребности в них — конечно, один из наиболее серьезных и злободневных вопросов и вызовов, которые перед нами стоят.

При этом экономика сталкивается и с другими вызовами, которые друг с другом тесно взаимосвязаны и отчасти друг на друга накладываются. Например, такой вызов, как дефицит трудовых ресурсов. Или необходимость расширения экспорта на фоне потребности в импортозамещении в условиях санкций.

Заверский Сергей Михайлович — начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), доцент Высшей школы бизнеса (ВШБ) МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук.

Сфера профессиональных интересов: макроэкономика, анализ государственной экономической политики, финансовых рынков.

Родился в сентябре 1980 года.

В 2002 году окончил — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (сейчас — Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности «Мировая экономика».

В 2002 году — аналитик ЗАО Инвестиционная компания «Элтра».

В 2005 окончил аспирантуру того же вуза и в 2006 году на заседании диссертационного совета при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Стажировки и повышение квалификации:

2013 г. — Aoyama Business School (Япония);

2015 г. — IE Business School (Испания);

2016 г. — IE Business School (Испания);

2016 г. — Академия АССА (Россия);

2017 г. — Columbia Business School (США);

2017 г. — Global Drucker Forum (Австрия);

2018 г. — MIT Sloan School of Management (США);

2018 г. — Global Drucker Forum (Австрия).

Есть вопросы, связанные с инвестиционной привлекательностью нашей экономики. С одной стороны, мы видим уход инвесторов из недружественных стран, а, с другой стороны, мы понимаем, что без иностранных инвестиций современное развитие вряд ли возможно. Во всяком случае теми темпами, которые мы бы желали. Поэтому повышение инвестиционной привлекательности как для внутренних, так и для внешних инвесторов — это тоже один из ключевых вопросов.

Есть вызовы сугубо внутренние. Связанные с территориальным развитием, с диспропорциями в территориальном развитии. Одна из наиболее насущных проблем для нас сейчас — это развитие малых и средних городов с населением от 50 тысяч человек, которые оказались в общем-то на задворках экономического развития в последние десятилетия, но именно в них сейчас скрывается, наверное, наибольший потенциал для роста. Речь, в частности, идет о потенциале развития промышленности в той же Сибири.

— На днях помощник президента РФ Максим Орешкин назвал несколько основных направлений структурных изменений в экономике. Во-первых, он выделил технологическую повестку, заявив о необходимости опираться в этой сфере на собственные решения. Во-вторых, переориентация географии развития. В-третьих, освоение внутреннего рынка. В ряде отраслей ожидается бум развития.

— Тут важно говорить отдельно о целях и об инструментах их достижений. С точки зрения целей, то, о чем говорил Максим Орешкин, абсолютно оправданно, поскольку есть потребность в импортозамещении, в новых технологических решениях, есть потребность в смене и переориентации географии развития, как и в стимулировании и освоении внутреннего рынка.

С другой стороны, есть вопрос инструментов. Существует несколько видов политик на государственном уровне, которые могут быть реализованы для того, чтобы эти структурные изменения поддержать в нужном ключе. Это и бюджетно-налоговая политика, и денежно-кредитная, и конкурентная политика, и политика по развитию отдельных рынков (например, политика по развитию банковской системы и рынка ценных бумаг), и т. д. И здесь очень важное значение и для скорости, и для направления структурных изменений будет играть то, какие именно меры будут реализовываться.

Вот, например, правительство объявило о пересборке нацпроектов, о реализации ряда больших инфраструктурных проектов, проектов в области технологического развития. Но одновременно мы наблюдаем ужесточение денежно-кредитных условий в экономике, которое происходит в рамках попытки намеренного охлаждения динамики экономического развития со стороны Банка России. В результате, между принимаемыми мерами образуется некоторое противоречие, выходом из которого становится, например, увеличение субсидирования процентных ставок со стороны бюджета. На эти цели в текущем году будет направлено, судя по всему, более 1 триллиона рублей.

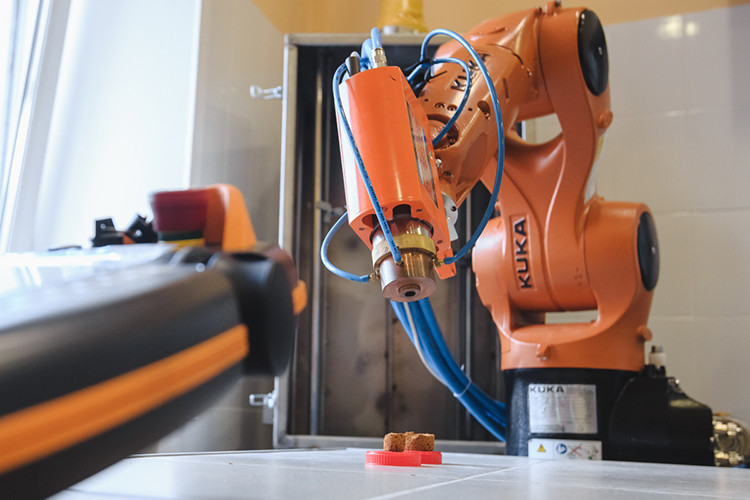

«Есть такой показатель, как количество роботов на 10 тысяч работников в обрабатывающей промышленности. Так вот, средний показатель по миру — 141 робот на 10 тысяч занятых, в Китае их более трехсот, в Германии более трехсот, в Южной Корее более семисот, во Франции более ста, а в России всего пять»

«Есть такой показатель, как количество роботов на 10 тысяч работников в обрабатывающей промышленности. Так вот, средний показатель по миру — 141 робот на 10 тысяч занятых, в Китае их более трехсот, в Германии более трехсот, в Южной Корее более семисот, во Франции более ста, а в России всего пять»

— После инаугурации будет формирование нового правительства. По вашему мнению экономический блок претерпит какие-то кадровые изменения? Кто будет проводить в жизнь структурные изменения, о которых вы говорите?

— В моем представлении основной костяк экономического блока будет работать и дальше. По крайней мере, складывается такое ощущение, поскольку те проекты, которые заявляются сейчас, основаны на той экономической политике, которая в последние годы уже реализовывалась. Поэтому скорее всего можно ожидать продолжения выбранного курса. Безусловно, отдельные персоналии могут меняться, это нормальный процесс, но каких-то кардинальных изменений лично я в ближайшее время не жду. Просто не вижу сигналов к этому.

— Формально наша экономика на удивление западным недоброжелателям растет, хотя некоторые и продолжают предсказывать в скором времени пустые полки. Дескать, российская гражданская промышленность наполнить эти полки не сможет после ухода импорта.

— Насчет пустых полок я бы сказал, что здесь есть некоторое передергивание. На ситуацию следует смотреть более трезво и объективно. Если вспомнить некоторые комментарии, появившиеся в феврале–марте 2022-го, то были те, кто ожидал увидеть пустые полки в российских магазинах уже чуть ли не летом того года. Как можно сейчас убедиться, в итоге этого не наблюдалось и в помине. Есть некоторое изменение ассортимента, но дефицита товаров мы не наблюдаем. Вообще российская экономика оказалась гораздо более крепкой и гибкой, чем многими ожидалось.

При этом у нас действительно есть потребность в увеличении предложения товаров и услуг. Здесь, однако, стоит иметь в виду, что эта проблема вполне осознается и на уровне бизнеса, и на уровне государства. На Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году одним из важнейших экономических тезисов, которые озвучил президент, был как раз тезис о необходимости построения экономики предложения. Это достаточно мощный поворот, потому что раньше чаще в центре внимания были вопросы, связанные со спросом. Сейчас мы выходим на то, что нам необходима активная политика именно по поддержке расширения предложения. В России необходимо построение так называемой экономики предложения, которая предусматривает наращивание производительных сил, сферы услуг, развитие инфраструктуры, технологий с тем, чтобы не возникало ситуаций, когда у нас спрос существенно опережает предложение. Рост цен возникает как раз тогда, когда спрос растет, а предложение за ним не поспевает.

И есть два пути решения данной проблемы. Первый — это ограничивать спрос, что предпочитает делать Банк России, а второй — расширять предложение. Однако только второе позволяет по-настоящему решать эту проблему, а не просто снимать симптомы.

Безусловно, нехватка рабочих рук, дефицит кадров — одна из проблем на этом пути. Проблема дефицита кадров при этом многослойная. Здесь одновременно накладываются друг на друга и долгосрочные факторы, например, такие, как демографические изменения, последствия перекосов в системе образования в предыдущие периоды, и краткосрочные, связанные с текущей ситуацией. С развитием импортозамещения, с расширением гособоронзаказа, с дефицитом кадров в отдельных отраслях и т. д. Какого-то простого решения для проблемы дефицита кадров нет. Увеличение притока мигрантов закроет проблемы в отдельных сферах, но не будет принципиальным решением, поскольку нам нужны прежде всего высококвалифицированные кадры.

Более важным направлением действий является повышение уровня автоматизации и роботизации. Прежде всего это касается промышленности. Надо сказать, что мы сейчас катастрофически отстаем от зарубежных стран. Есть такой показатель, как количество роботов на 10 тысяч работников в обрабатывающей промышленности. Так вот, средний показатель по миру — 141 робот на 10 тысяч занятых, в Китае их более трехсот, в Германии более трехсот, в Южной Корее более семисот, во Франции более ста, а в России всего пять. Для того, чтобы повысить уровень роботизации, нужно наращивать инвестиции, при этом действуя в условиях ограниченных возможностей для импорта технологий.

— И какие перспективы в этом направлении вы видите, хотя бы до 2025 года? Имея в виду дефицит кадров, дефицит роботов, производительность труда.

— Я думаю, что движение в сторону повышения роботизации и автоматизации объективно будет идти. Это неизбежно, вопрос лишь в скорости изменений. Что касается дефицита кадров, то, как я уже отметил, это проблема, которая не может быть решена одномоментно. Есть инструменты, которые позволяют ее сгладить. В частности, стимулирование повышения производительности труда, и не только за счет увеличения использования роботов. Есть вопросы и к организации производства, и к логистике. Поэтому решение здесь может быть только комплексное.

Ситуация здесь действительно непростая. Так или иначе, Соединенные Штаты имеют определенные рычаги давления, в том числе на китайский бизнес

Ситуация здесь действительно непростая. Так или иначе, Соединенные Штаты имеют определенные рычаги давления, в том числе на китайский бизнес

«Те каналы, которые уже были налажены для работы на мировом рынке за последние два года, возможно, придется перестраивать и переналаживать»

— Четыре крупнейших китайских банка прекратили прием юаней от России. Резко (на 15%) сократился экспорт в Россию китайских машин и оборудования. Китайцы отказываются от нашего угля. В Индии не хотят брать углеводороды с наших танкеров. Угроза вторичных санкций и потолок цен, который установили страны «Большой семерки» могут нам сильно навредить в текущем и следующем году? Как нам выходить из этого положения?

— Ситуация здесь действительно непростая. Так или иначе, Соединенные Штаты имеют определенные рычаги давления, в том числе на китайский бизнес. Американский рынок для Китая несопоставимо более значим, чем российский. Причем, как по объемам, так и структурно, поскольку мы в основном поставляем туда энергоносители и сырье, в то время как с Соединенными Штатами торговля в значительной степени идет по линии технологической продукции, компании взаимосвязаны в рамках цепочек создания стоимости. Поэтому угрозы со стороны американских властей, к сожалению, имеют эффект на китайские банки и компании, которые с нами работают или планируют работать.

Что касается экспорта наших углеводородов, то здесь история несколько более сложная. На примерах последних месяцев мы могли убедиться, что какие бы ограничения ни вводились, физически потребность в нефти и нефтепродуктах из России, природном газе остается. Очень сложно взять и исключить из мирового рынка одного из крупнейших экспортеров и без негативных последствий для тех, кто эти ограничения вводит, поскольку снижение объема предложения неизбежно выльется в рост цен. Те же американские власти не очень хотели бы этого допустить, тем более в преддверии выборов. Это не значит, что на фоне ограничений у российских компаний все хорошо и ничего не меняется. Есть проблемы с проведением расчетов, со страхованием, с логистическими мощностями — в целом наблюдается рост транзакционных издержек. Это, конечно, негативно влияет на финансовый результат.

Что же делать в этой ситуации? Здесь требуется кропотливая работа по целому ряду направлений, одного простого решения опять же нет. Бизнес за эти два года показал, что может быть гибким, способен найти решения в сложных ситуациях, задача государства — помогать бизнесу адаптироваться к изменениям условий работы. Мы видим, какое значение, например, имеют трансграничные платежи и очень важно всячески поддерживать альтернативные варианты совершения платежей с иностранными контрагентами. Включая платежи с использованием цифровых активов, даже криптовалют, развитие цифрового рубля, соответственно налаживание цифровых мостов с другими странами. Это развитие тех каналов взаимодействия, в которых мы могли бы исключить или по крайней мере существенно снизить возможности какого-либо негативного воздействия со стороны недружественных стран. Тогда можно будет ожидать более активного расширения партнерских экономических взаимоотношениях компаний из дружественных стран с российским бизнесом.

— Евросоюз готовит 14-й пакет санкций, тщательно отслеживаются страны и компании, которые помогают России работать на внешних рынках и осуществлять параллельный импорт.

— Против России ввели санкции уже в отношении практически всего, чего смогли. Что-то новое здесь уже почти не фигурирует. Теперь авторы новых рестрикций стремятся своими очередными пакетами добиться того, чтобы лучше соблюдались те санкции, которые уже были введены. Для российского бизнеса риск состоит в том, что те каналы, которые уже были налажены для работы на мировом рынке за последние два года, возможно, придется перестраивать и переналаживать. Опять же, для бизнеса сейчас наиболее важно быть гибким, и нужно всячески помогать ему эту гибкость проявлять.

— Нефтянка, цветная металлургия (США ввели эмбарго на импорт из России алюминия, олова и никеля), и так далее, наши традиционные экспортные отрасли сейчас сильно страдают? Что мы будем предпринимать в них?

— Стратегически принципиально нужно работать в направлении повышения объемов переработки и сырья, и металлов внутри страны, экспортируя продукты с более высокой добавленной стоимостью. Хотя, конечно, по некоторым видам продукции потребности внутреннего рынка относительно невелики по сравнению с объемами производства, поэтому расширение каналов экспорта будет оставаться актуальной задачей.

Безусловно, в каждой отрасли есть и специфические проблемы, помимо экспортных возможностей. Взять, например, вопросы нефтяного сервиса на фоне ухода иностранных компаний и ограничений на импорт технологического оборудования.

Что касается металлургии, той же алюминиевой промышленности, то важно, как я уже не раз отмечал, помогать бизнесу быть гибким. Если сократятся возможности экспорта, то важно дать возможность компаниям «мягко» сократить объемы производства. При этом могут быть и нестандартные решения, такие как закупки металла в стратегический резерв. Алюминий, что называется, «не ржавеет», и в конечном счете это может оказаться выгодным решением для всех. Разумеется, есть вопрос и относительно того, насколько оправданным в этих условиях будет сохранение недавно введенных экспортных пошлин.

— Идет нагнетание вокруг темы наших активов за рубежом. Американцы хотят их полностью конфисковать и передать Украине. Европейцы пока вроде бы собираются только доходы от этих активов у нас украсть и передать опять же на нужды Незалежной. В России сказали, что у нас есть чем ответить. Прогнозы по ситуации звучат самые разные. Кто-то даже говорит, что это подорвет мировой финансовый рынок в целом.

— Конфискация российских активов в пользу Украины может оказаться действием, которое в будущие учебники войдет как одна из важных вех в развитии мировой экономической системы. Почему? Просто потому, что это будет созданием такого прецедента, который лишит западные юрисдикции ореола надежности и справедливости. Поэтому к данной теме подходят пока максимально аккуратно. Наверное, на следующий день после того, как какие-то активы будут конфискованы, ничего не случится. Но в долгосрочном периоде можно будет наблюдать постепенное перенаправление потоков капитала между странами. Те капиталы с развивающихся рынков, которые сейчас часто инвестируются в Соединенных Штатах, в Западной Европе, как в наиболее надежных гаванях, начнут искать новые направления. Какие-то резервы начнут оттуда уходить. Соответственно, это будет работать против основ нынешней мировой финансовой системы и доминирования доллара в международных расчетах.

Что касается более приземленных вещей, то, наверное, наивно ожидать, что Россия будет на это смотреть безразлично и безучастно. Наша страна на фоне этих действий тоже может обеспечить изъятие иностранных активов. На фоне объемов мировой экономики, возможно, это будут не очень большие суммы, но для отдельных компаний, для отдельных инвесторов может оказаться довольно сильным ударом. И все это будет вести к дальнейшему ухудшению экономических отношений с Западом и станет большим препятствием для будущей их нормализации.

«Есть вопрос относительно того, за счет чего мы пытаемся обеспечить снижение темпов инфляции. Позиция ЦБ состоит в том, что ключевой объект воздействия — это внутренний спрос. И, соответственно, необходимо попробовать охладить внутренний спрос для того, чтобы инфляция снижалась»

«Есть вопрос относительно того, за счет чего мы пытаемся обеспечить снижение темпов инфляции. Позиция ЦБ состоит в том, что ключевой объект воздействия — это внутренний спрос. И, соответственно, необходимо попробовать охладить внутренний спрос для того, чтобы инфляция снижалась»

«Объективные факторы играют в пользу ослабления рубля»

— Что с бюджетом, насколько велик его запас прочности? Выдержим ли мы гонку трат с нашими геополитическими противниками?

— Безусловно, в рамках бюджетной политики особое значение имеет определение приоритетов. На все желаемое денег никогда не хватит. Но запас прочности у нашего бюджета имеется, а с ним есть и возможности для наращивания расходов по отдельным значимым направлениям. Во-первых, это связано с возможностями повышения эффективности расходов. Если нам необходимо нарастить расходы по какой-то статье, то мы можем сделать это в определенной степени за счет перераспределения, сократив расходы по другим, менее производительным направлениям. И тут один из важнейших моментов — вопрос повышения эффективности государственного управления, здесь кроется довольно существенный резерв.

Во-вторых, у нас есть все возможности для расширения использования такого инструмента как государственный долг. Прежде всего, это внутренний долг. И здесь у нас запас прочности накоплен такой, что позволяет нам чувствовать себя достаточно устойчиво и уверенно. У нас госдолг сейчас составляет порядка 15% ВВП. А если мы возьмем страны ЕС, то там этот показатель находится на уровне более 80% ВВП. В академической литературе есть различные мнения относительно того, какой уровень госдолга является устойчивым, но в нашем случае есть потенциал для его увеличения еще в несколько раз (в отношении к ВВП). Поэтому нет никаких оснований бояться дополнительных заимствований. Конечно, ни в коем случае нельзя всю политику выстраивать вокруг увеличения госдолга, тогда мы очень быстро перейдем из безопасной зоны в опасную. Но в разумных пределах это может быть очень полезный инструмент, особенно если заемные средства будут инвестироваться в проекты, которые станут обеспечивать в будущем рост экономики и, соответственно, налоговой базы.

Важно обеспечивать рост налоговых поступлений не за счет того, что мы повышаем налоговые ставки, а за счет того, что у нас расширяется налоговая база. Более того, повышение налоговых ставок иногда играет и в минус, поскольку может привести к замедлению или даже сокращению налоговой базы. Отсюда задачей политики должно быть стимулирование появления новых бизнесов, расширение уже существующих для того, чтобы компании могли наращивать мощности, объемы производства, объемы выручки, и в конечно счете могли осуществлять более высокие налоговые платежи. Если, например, сейчас государство предоставит налоговые льготы, то увеличение госдолга, которое возможно произойдет при установлении этих налоговых льгот, будет достаточно быстро компенсировано в будущем через рост налоговых доходов, и для долговой устойчивости никакого негативного эффекта не будет.

— Какой ваш прогноз по инфляции до конца года? Очень много мнений по этому вопросу.

— У Центрального Банка есть установленная им же цель в 4%. Поэтому он пытается сделать максимум возможного для того, чтобы темпы роста цен к этому уровню привести. В то же время объективные тенденции говорят о том, что вряд ли это удастся сделать в этом году. И уровень порядка 5% будет на мой взгляд даже достаточно низким, если его удастся достичь. В принципе, инфляция на уровне 5-6% вполне возможна.

Однако есть вопрос относительно того, за счет чего мы пытаемся обеспечить снижение темпов инфляции. Позиция ЦБ состоит в том, что ключевой объект воздействия — это внутренний спрос. И, соответственно, необходимо попробовать охладить внутренний спрос для того, чтобы инфляция снижалась. Делается это через повышение ключевой ставки и, как сейчас, в удержании ее на крайне высоком уровне в течение определенного времени для того, чтобы дестимулировать кредитование, как потребительское, так и корпоративное. Здесь, правда, интересно, что темпы кредитования за последние месяцы не снижаются, хотя ставки достаточно высокие.

Однако у этого подхода есть изъян. Он заключается в том, что, когда мы стараемся обеспечить низкую инфляцию за счет снижения потребительского спроса, но не решая проблемы на стороне предложения, то для нас расширение спроса всегда будет становиться негативным проинфляционным фактором, с которым надо бороться. В итоге получается, что мы боремся не только с инфляцией, но и с экономическим ростом. Сейчас складывается интересная картина, когда ЦБ указывает, что траектория сбалансированного роста экономики — это 1,5-2,5% в год, в то время как есть немало оценок, которые показывают, что для российской экономики темпы роста хотя бы в 3% — это необходимое условие для обеспечения нормального существования и безопасности. А если мы стремимся к тому, чтобы играть новую роль в мировой экономике, обеспечить себе технологическую независимость, то нужно расти еще быстрее. Поэтому крайне важно уделять внимание стороне предложения, с чего мы сегодня и начали беседу.

Экономика России находится в фазе структурной трансформации, и эту особенность важно учитывать при проведении денежно-кредитной политики. У нас возникла резкая необходимость производить многие товары, которые мы никогда раньше не производили. Соответственно, когда мы запускаем это производство, то наши товары по цене ни в коей мере не могут конкурировать с западными производителями, которые производят их десятилетиями, обеспечивая мир сотнями, тысячами, миллионами штук. А мы производим опытные образцы, только выходим на некоторые рынки, и довольно далеки от получения эффекта масштаба, поэтому мы сталкиваемся с тем, что у наших производителей цены оказываются выше, чем они были раньше у западного поставщика. В конечном счете, это безусловно, выливается в рост потребительских цен на рынке. Но тем, что мы будем ограничивать спрос, мы эту проблему никак не решим, скорее наоборот. Мы можем решить ее, только если будем способствовать тому, чтобы эти производители наращивали объемы производства.

Для того, чтобы они могли наращивать мощности или строить новые, необходимы инвестиции. Но бурный рост инвестиций по ставке в 16-20% невозможен. Поэтому мы видим, как правительство реализует множество льготных программ, предполагающих субсидирование процентной ставки для того, чтобы эти инвестиции в расширение предложения все-таки могли идти. В условиях этого года на субсидирование ставок уже запланировано направить около триллиона рублей, а по факту, судя по всему, эта сумма будет еще выше. И это один из примеров противоречий в экономической политике, с которым мы сейчас сталкиваемся.

Подводя итог. На мой взгляд более оптимальным решением для ЦБ было бы допустить более высокую инфляцию (по сравнению с целевым уровнем) на каком-то среднесрочном горизонте. Как раз для того, чтобы экономика могла быстро и эффективно проходить этот период структурной трансформации, наращивать объемы предложений. Тогда, после того как новые мощности будут введены, давление сократится и это позволит ценам расти медленнее. Но у ЦБ иной подход.

— Что в этой ситуации у нас будет с рублем? Мнений тоже по этому вопросу много. И что будет девальвация, и что $1 может стоить 120 рублей и что $1 сейчас реально стоит 35-40 рублей, а ЦБ его искусственно занижает чтобы наполнить бюджет и прочее. Вообще, нам нужен сильный рубль или слабый рубль?

— Если бы я мог точно угадывать курсы валют на ближайший год, я бы, наверное, только этим и занимался. Предсказать что-либо более-менее точно нельзя, но если мы посмотрим на факторы, которые объективно складываются, то увидим, что тенденция к ослаблению скорее всего будет сохраняться. У нас есть определенные проблемы с экспортом, при этом наблюдается достаточно мощная потребность в импорте. Поэтому объективные факторы играют в пользу ослабления рубля.

Теперь о том, нужен ли нам сильный или слабый рубль. Сильный рубль дает возможность закупать что-то дешевле за рубежом в рублях, но одновременно мы подрываем конкурентоспособность и наших экспортеров, потому что они теперь получают меньше выручки в рублях, и наших производителей, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке. Есть некоторые преимущества крепкого рубля, в том плане, что он позволял бы дешевле закупать необходимое оборудование и компоненты для модернизации промышленности, но сейчас проблема с этим импортом упирается совсем не в цену. Поэтому сильный рубль для многих отраслей будет скорее ограничением. Нам иногда кажется, что при более сильном рубле мы можем купить что-то импортное дешевле, и на первый взгляд так оно и есть. Но более отложенные эффекты будут проявляться через вытеснение наших производителей и на внутреннем, и на внешних рынках, в то время как им и так не очень сейчас просто.

С другой стороны, мы не можем говорить, что нам нужен максимально слабый рубль. В идеале нам нужна более или менее спокойная ситуация, с относительно прогнозируемой динамикой курса.

«Крайне необходимо развитие транспортной инфраструктуры, с тем, чтобы оптимизировать затраты на логистику как внутри страны, так и при поставках на зарубежные рынки»

«Крайне необходимо развитие транспортной инфраструктуры, с тем, чтобы оптимизировать затраты на логистику как внутри страны, так и при поставках на зарубежные рынки»

«Важна дифференциация внутри регионов»

— «Более 62% российских домохозяйств имеют признаки финансовой неустойчивости — у них нет сбережений или на кредиты уходит более 30% дохода. За полгода данная доля выросла с 56,4% до 62,4%. С середины 2023 года к началу 2024-го доля респондентов, не имеющих ликвидных сбережений, выросла с 54,7% до 61%», — говорится в исследовании «Барометр экономического поведения домашних хозяйств» НИУ ВШЭ. Россияне беднеют? В чем причина? Инфляция, низкие зарплаты, или еще какие-то факторы влияют? Как строить экономическую политику в условиях параллельного импорта с его высокими ценами и падающей платежеспособностью населения?

— Если мы посмотрим на официальную статистику, то доходы домохозяйств как раз растут. Реальные доходы и по итогам прошлого года выросли, и по итогам этого года ожидается их рост. В том числе и согласно новому прогнозу. Однако стоит иметь в виду, что мы сейчас по реальным доходам выходим лишь на уровень 2013 года, поскольку с 2014-го было немало лет, когда реальные доходы граждан сокращались. Сейчас они снова начали расти. Ситуация улучшается в том числе и вследствие дефицита кадров, так как мы видим, что и номинальные, и реальные зарплаты существенно выросли в последний год. Поэтому сказать, что россияне в целом беднеют, сейчас оснований нет.

Но, действительно, есть интересная тенденция, связанная с тем, что у немалого числа граждан нет сбережений, хотя одновременно мы видим и приток средств на банковские депозиты. Это скорее говорит о том, что рост доходов идет совсем не равномерно, а сконцентрирован в отдельных группах населения по тем или иным признакам (региональным, профессиональным и т. д.)

Поэтому важно отслеживать эти тенденции, чтобы на фоне позитивных общих показателей по экономике не происходило наращивания диспропорций, увеличения неравенства.

— У нас иностранцы инвестируют сейчас во что-то или вообще этот поток прекратился?

— На этот вопрос сложно ответить точно, поскольку с 2022 года статистика по иностранным инвестициям ограничена. В принципе, определенный приток инвестиций идет. Мы видим, что и в рознице открываются магазины новых иностранных брендов, есть некоторый приток инвестиций и в промышленность. Хотя оценить и объем, и географию инвестиций сейчас довольно сложно.

Однако иностранные инвестиции нужны. При этом у нас есть преимущества, которые даже на фоне всей этой санкционной истории могли бы давать большие плюсы для инвесторов. У нас есть доступ к полезным ископаемым, в энергии, в том числе чистой, у нас есть возможности для наращивания перерабатывающих мощностей и производства конкурентоспособной продукции. Но работу по привлечению иностранных инвесторов нужно активизировать. Это требует и установления договоренностей в двустороннем режиме с теми или иными странами и компаниями, которые готовы открывать в России производства. Крайне необходимо развитие транспортной инфраструктуры, с тем, чтобы оптимизировать затраты на логистику как внутри страны, так и при поставках на зарубежные рынки. Есть и общие вопросы улучшения инвестиционного климата — от обеспечения защиты прав инвесторов до налоговых льгот.

— По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), по итогам 2022 года по уровню инфраструктурного развития Россия находится на 62-м месте, ее соседи по рейтингу — Колумбия, Уругвай и Монголия. Мы вроде бы строим, строим, грандиозные инфраструктурные проекты осуществляем и такое незавидное положение.

— Мы же пока только строим все эти объекты инфраструктуры. Еще не построили, да и только в последние годы начали по-настоящему активно этим заниматься. Поэтому эффект будет виден лишь через некоторое время. Мы обсуждаем высокоскоростные магистрали, но фактически-то еще ни одной нет. Поэтому это не может ни на каких рейтингах отразиться.

С другой стороны, в рамках рейтингов речь идет не только непосредственно о транспортной инфраструктуре и пропускной способности транспортных путей. Учитываются и смежные вопросы — как работает таможня, насколько быстро мы можем пропускать грузы, как осуществляется документооборот, как работают логистические хабы и каково качество логистических услуг. Поэтому занимаясь развитием путей сообщения, важно не упускать из внимания и другие вопросы, влияющие на эффективность логистики. Тогда и место в рейтинге будет повыше.

— А что у нас с региональным развитием, социально-экономический разрыв между ними как-то сокращается, или напротив растет? Какие тенденции? Матвиенко говорит, что ряд регионов надо укрупнить. Какие и для чего?

— Само по себе укрупнение не является ни добром, ни злом, но важно понимать, зачем оно будет делаться. Говорить о том, нужно ли нам укрупнение в целом, я бы вообще не стал, поскольку это очень частный вопрос применительно к каждому конкретному случаю. И крайне важно оценивать потенциальные эффекты этого процесса, возможности действительного повышения эффективности управления. Чтобы, условно говоря, не получилось так, что из двух администраций появится одна, но примерно с той же численностью кадров, что раньше было у двух.

Что касается дифференциации между регионами, то регионы у нас действительно очень разные. Мы как-то проводили исследование и назвали это многоукладностью. У нас действительно существуют разные уклады на разных территориях. При этом мы не можем говорить, что Сибирь вся живет вот так, а весь Юг — вот так. Скорее, есть регионы, похожие друг на друга, в Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке и т. д., а есть, напротив, иногда очень отличающиеся друг от друга регионы даже в рамках одного федерального округа.

Дифференциация существует. Сейчас, например, мы можем видеть, как в значительной степени влияет на темпы роста того или иного региона, то, как они вписаны в проекты, которые сейчас реализуются. Речь, в частности, про инфраструктурные проекты. Понятно, что там, где идет стройка, темпы роста будут достаточно высоки. Особенно в некоторых секторах. Кроме стройки, это и оборонный заказ, и развитие импортозамещения. Соответственно те регионы, где есть промышленное производство, в том числе в сфере ВПК, тоже получили дополнительный импульс к своему развитию.

В рамках страны нам важно сделать так, чтобы эти импульсы были не временными, а так или иначе послужили толчком для дальнейшего развития. В особенности диверсифицированного развития, чтобы не получилась концентрация всех ресурсов в одном или двух секторах.

Есть, конечно, у нас и территории достаточно депрессивные, где мы наблюдаем стагнацию в течение уже достаточно длительного периода. Мы понимаем, что без каких-то кардинальных решений в рамках этих регионов ничего не случится. Необходимые решения — это реализация принципиально новых проектов, которые позволят этим регионам оказаться близкими к транспортным путям, и при этом будут построены новые производственные мощности.

При этом важна дифференциация внутри регионов. Последние 30 лет мы наблюдали процесс отъезда людей из малых городов в средние, из средних в крупные, из крупных в мегаполисы. Сейчас этот процесс несколько затормозился, но тем не менее обратного перетока в массовом порядке мы еще не наблюдаем. В то же время малые и средние города имеют значительный потенциал для роста.

— В чем он заключается?

— Многие малые и средние города зачастую находятся ближе к тем или иным ресурсам, как ископаемым, так и энергетическим, к транспортным путям. Соответственно, там есть возможности как для открытия новых производств, так и для развития уже существующих. Но важно, чтобы в этих городах были кадры и развивался кадровый потенциал. Поэтому нужно создавать стимулы для жизни в них. При этом и мировой опыт, и результаты российских опросов показывают, что есть немало тех, кто в принципе хотел бы жить в малых и средних городах, поскольку качество жизни в них может быть совсем иным. Когда не надо, например, тратить по три часа в день на дорогу на работу и обратно. Но условия для жизни нужно в этих городах создавать. Это касается строительства современного жилья, социальной инфраструктуры, развития образования, здравоохранения, сферы культуры.

При этом развитие малых и средних городов имеет мощные долгосрочные позитивные эффекты, даже, например, в сфере демографии. Исследования показывают, что рождаемость в малых городах выше, чем в средних, а в средних выше, чем в крупных. Коль скоро у нас взято направление на позитивные демографические изменения, на повышение рождаемости, то развитию этих территорий должно быть уделено приоритетное внимание.