«Неизвестная» война, «забытый» маршал: в Музее на Поклонной горе открылась выставка про разгром Японии

18.08.2025

Экспозиция «Последний удар» в Музее на Поклонной горе посвящена разгрому Квантунской армии в августе 1945 года. Мужество и героизм бойцов и командиров Красной Армии 80 лет назад поставили финальную точку в истории Второй мировой войны.

«АВГУСТОВСКАЯ БУРЯ»

На рассвете 9 августа 1945 года грохот тысяч орудий возвестил о начале Маньчжурской стратегической наступательной операции, получившей на Западе наименование «Августовская буря». Краснозвездная авиация нанесла массированные удары по военным объектам врага. Почти одновременно начали наступление передовые части трех советских фронтов — Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных, а Тихоокеанский флот перерезал коммуникации, связывавшие Японию с материком, и атаковал военно-морские базы неприятеля в Корее.

После молниеносного броска через безводные пески пустыни Гоби и труднодоступные перевалы Большого Хингана наши войска разгромили Квантунскую армию, и освободили Маньчжурию, оккупированную японцами еще в 1930-х годах.

Павел Судаков. «Капитуляция Квантунской армии». 1948. На выставке этой картины нет

Это была гениально задуманная и блистательно осуществленная военная операция. Однако в Советском Союзе она так и осталась «неизвестной»: все затмила Великая Отечественная, с фашистами воевали долго и тяжело — 1418 дней, 27 миллионов погибших, тысячи уничтоженных городов и деревень... «Августовская буря» — война на чужой территории: молниеносные сокрушительные удары, разгром противника за какие-то две недели и «всего лишь» 12 тысяч «безвозвратных» с нашей стороны.

Презентуя выставку «Последний удар», устроители пообещали уделить внимание «основным этапам советско-японской войны, а также роли советского командования в подготовке и руководстве важнейшими операциями. Среди раритетов — личные вещи главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского».

Это, признаюсь, и стало поводом посетить музей на Поклонной горе. Ведь Александр Михайлович — далеко не самый «раскрученный» в нашей историографии маршал.

На выставке

Результатом «Маньчжурского похода Красной армии» стал разгром миллионной Квантунской армии, освобождение (и переход на сторону советского блока) Китая и Кореи и, конечно, то, что был смыт позор проигранной в 1905 году русско-японской войны с унижением «Цусимы и Мукдена»... Было интересно получить какую-то новую информацию о человеке, который спланировал и осуществил спустя 40 лет блестящую военную операцию. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось: «личные вещи» маршала — это всего лишь потертая кобура от пистолета Walther (при том, что табельным личным оружием высшего комсостава РККА считался отечественный ТТ).

НЕ ВЕРХОВНЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ...

Вот лишь несколько записей из «трудовой книжки» Василевского: начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, заместитель наркома обороны, главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, министр Вооруженных сил СССР.

Маршал Александр Василевский

В годы Великой Отечественной Василевский участвовал в разработке практически всех крупных операций. Его первым крупным вкладом в будущую Победу стал план контрнаступления под Москвой. Приказ № 396 от 1 декабря 1941 года войскам Западного фронта (им командовал Жуков) о начале наступления вышел за подписью: «Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин, А. Василевский». Как ее полномочный представитель в Курском сражении Александр Михайлович затем руководил операцией «Кутузов», отвечал за успехи наших войск в Крыму и на Украине. В ходе операции «Багратион» («Пятый сталинский удар») координировал действия 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

Александр Василевский — единственный наш военачальник, не потерпевший в Великой Отечественной ни одного поражения! Встретив 22 июня 1941 года в звании генерал-майора, он закончил войну маршалом, дважды Героем Советского Союза, кавалером двух орденов «Победа», восьми орденов Ленина, ордена Суворова I степени.

На выставке

Василевского, как и Жукова, можно с полным правом назвать «маршалом Победы». Александр Михайлович и Григорий Константинович соперничали с самого начала войны, однако не враждовали, сохраняли максимальное уважение друг к другу. И тем не менее их вольно или невольно сравнивали еще с 1942 года, когда советское командование разработало две крупных наступательных операции: «Уран» (Сталинград) и «Марс» (Ржевский плацдарм). Первая закончилась блестящим успехом, вторая — провалом. Разрабатывали соответственно Василевский и Жуков.

О том, что военачальники отнюдь не были врагами, свидетельствует хотя бы такой факт: после войны оба полководца жили в одном доме на улице Грановского, который в народе называли «наркомовским». Их семьи дружили, а в 1948-м старший сын Василевского Юрий женился на дочери Жукова Эре, хотя Сталин и не одобрял дружбу, а тем более родственные связи между маршалами. Как бы то ни было, Эра Георгиевна родила двух дочерей. (Младший сын Василевского Игорь женился на Розе Тевосян — дочери наркома черной металлургии — вот что значит жить по соседству...)

Все, кто близко знал Александра Михайловича, отмечали, что он был скромным и мягким человеком. Когда же дело касалось планов операций, не боялся возражать самому Сталину, и Верховный это не просто терпел — ценил.

Почему он назначил побеждать Японию Василевского? Возможно, еще и потому, что тот был офицером царской армии, окончил Алексеевское военное училище, закончил Первую мировую в чине штабс-капитана. («Когда принималось решение о введении погон, Сталин попросил начальника тыла генерала Хрулева показать погоны старой русской армии. Разглядывая их, Сталин обратился ко мне: «Товарищ Василевский, покажите, какие погоны вы носили в старое время?», — вспоминал Александр Михайлович). К тому же русское офицерство позор проигрыша в 1905 году воспринимало болезненно, и руководитель страны это учитывал. Неслучайно в своем обращении к народу 2 сентября 1945 года вождь подчеркнул, что у русского народа есть «свой особый счет к Японии».

В 1904-м, нарываясь на военный конфликт с «япошками», Николай II рассчитывал на «маленькую победоносную войну». Не получилось. Россия проиграла, причем даже не Японии, а мощной коалиции, «коллективному Западу», активно поддержавшим японцев (вооружениями и военными советниками) Англии и Северо-Американским Соединенным штатам. Осуществить ту самую «маленькую и победоносную» (а заодно расплатиться с самураями за поражения сорокалетней давности) удалось Александру Василевскому.

«Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано... Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил»

(Из Обращения И.В. Сталина к советскому народу 2 сентября 1945 года)

В июле 1943-го журнал Time поместил Василевского на обложку. «Это простое русское лицо на фоне красноармейских штыков воплощает для американцев саму Красную Армию».

ТРИУМФ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Решение доверить ему разгром Японии Сталин принял осенью 1944-го, после того, как войска, действия которых координировал Александр Михайлович, освободили Белоруссию и большую часть Прибалтики.

24 июня 1945 года маршал Василевский участвовал в Параде Победы на Красной площади, пройдя во главе колонны 3-го Белорусского фронта по брусчатке, а уже 5 июля (в целях конспирации по документам он значился «генерал-полковником Васильевым») прибыл в Читу и приступил к разработке операции, главные идеи которой обдумал еще в 1944-м.

«Как только закончилась Восточнопрусская операция, я был отозван Ставкой с 3-го Белорусского фронта по должности заместителя народного комиссара обороны. 27 апреля я включился в работу над планом войны с Японией»

(А.М. Василевский. «Дело всей жизни»)

Квантунская группировка состояла из нескольких фронтов, каждый из которых включал в себя по две армии. К августу 1945-го насчитывала более 700 тысяч солдат и офицеров, почти 1200 танков, около 6000 орудий, до 2000 самолетов. Кроме того, ей были подчинены 200-тысячная армия марионеточного государства Маньчжоу-Го.

Главнокомандующим Квантунской армией был назначен опытнейший генерал Отодзо Ямада. С 1944 года, готовясь к неизбежному вооруженному столкновению с Советским Союзом, он сформировал 8 новых пехотных дивизий и 7 бригад из призывников и добровольцев. Позже Василевский вспоминал: «Квантунская армия за лето 1945 года удвоила свои силы. Японское командование держало в Маньчжурии и Корее две трети своих танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии». Даже японский «фольксштурм» был серьезным противником: «отличался от немецкого фанатичной, по сути — религиозной преданностью императору и своей стране. И практически поголовной самурайской готовностью умереть за идею» (Владимир Мединский. «Война. Мифы СССР. 1939–1945»).

Японские милитаристы долгие годы лет готовилась к нападению на СССР. Как подчеркивал Василевский, «даже тогда, когда Япония втянулась в войну с США и Англией на Тихом океане и стала терпеть поражения, перешла к оборонительной стратегии, ее руководители не сделали ни единого практического шага к сокращению своих войск в Маньчжурии и Корее».

Советские войска в Харбине. 1945

В ожидании нападения Красной Армии японцы построили 17 оборонительных районов, причем восемь из них располагались вдоль восточной советско-маньчжурской границы. Каждый имел длину до ста километров и до сорока – в глубину. Как вспоминал командующий 1-м Дальневосточным фронтом Константин Мерецков, японские укрепления напоминали «линию Маннергейма».

Василевский разработал план, при котором предполагалось избежать атак «в лоб»: любимые маршалом (опробованные еще в Сталинграде) «клещи» — мощный удар из Забайкалья и Монголии и встречный удар со стороны Приморья «по сходящимся к центру Северо-Восточного Китая направлениям с целью рассечения и разгрома по частям основных сил японской Квантунской армии». Поражают масштабы: окружение противника планировалось на общей площади в 1,5 миллиона квадратных километров, на территории, превосходившей размеры Германии, Италии, Франции и Англии, вместе взятых.

КАК ВАСИЛЕВСКИЙ ПОМОГ «СОЮЗНИКАМ»

Американцы испытывали большие опасения по поводу высадки на острова Японского архипелага, намеченной на ноябрь 1945 года (остров Кюсю) и март 1946 года (остров Хонсю). В ходе штурма Окинавы янки столкнулись с отчаянным сопротивлением. Захватить небольшой остров удалось только к исходу третьего месяца ожесточенных боев, причем уровень потерь для американцев был неприемлемым: США потеряли более 12 000 человек убитыми и около 40 000 ранеными. А сколько жизней американских солдат унесло бы завоевание всей Японии? По словам госсекретаря США Эдварда Стеттиниуса, «накануне Крымской конференции начальники американских штабов убедили Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 году или позже, а ее разгром будет стоить Америке миллиона солдат».

На выставке

А ведь японцы намеревались драться с Дядей Сэмом до конца, превратив острова в выжженную землю. Интересный факт: ковровая бомбардировка американской стратегической авиацией Токио, осуществленная 10 марта 1945 года, унесла немногим меньше жизней, чем атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Но даже такие страшные потери не повлияли на решимость империи продолжать сопротивление.

Главную ставку японский генштаб делал на Манчьжурию (туда собирались эвакуировать императора и военный кабинет). Именно Квантунская армия должна была стать той стеной, о которую разобьется наступление «красных демонов» (так японцы называли американцев — по цвету их лиц).

«КРАСНЫЙ БЛИЦКРИГ»

Миллионной Квантунской группировке следовало противопоставить превосходящие силы, и из покоренной Европы на Восток двинулись тысячи эшелонов: сотни тысяч советских солдат и офицеров, прошедшие школу войны с вермахтом, тысячи новейших танков и САУ, признанная лучшей в мире артиллерия, – всего 36 стрелковых, артиллерийских дивизий, 53 бригады, 5 авиационных дивизий, 3 корпуса ПВО и бомбардировочный авиационный корпус. Войска для будущей операции Василевский подбирал с учетом опыта сражений с немцами. Так, 5-я и 39-я армии прорывали оборонительные полосы врага в Восточной Пруссии (напомним, маршал координировал действия советских войск в Прибалтике), теперь нашим бойцам предстоял прорыв японских приграничных укрепрайонов.

За короткий срок в обстановке строжайшей секретности войска преодолели расстояния в 9–12 тысяч километров. В современной военной науке подготовка к Маньчжурской операции считается одним из самых блестящих образцов военной логистики. Японская разведка так и не смогла определить районы концентрации наших соединений и направления главных ударов.

8 августа 1945 года японскому послу в Москве был вручен документ об объявлении войны. На следующий день все и началось...

Ярослав Титов. «Наши войска в Маньчжурии». 1945. Фрагмент

Войска Забайкальского фронта за короткий срок пересекли монгольские степи и пустыню Гоби, перевалили через хребет Большой Хинган, разгромили несколько группировок противника и отрезали Квантунскую армию от японских войсковых соединений в Северном Китае. К 14 августа соединения 1-го Дальневосточного фронта преодолели семь укрепленных районов неприятеля, продвинувшись на 120–150 километров. Войска 2-го Дальневосточного форсировали Амур и Уссури, прорвали несколько укрепрайонов, перешли через горный хребет Малый Хинган и взяли ряд городов, включая Харбин. Наши десантники во взаимодействии с флотом высадились на Курильские острова.

«Кодой» наступления стал воздушный десант на Харбин: 18 августа замначальника штаба 1-го Дальневосточного фронта генерал-майор Георгий Шелахов во главе всего лишь сотни героев взял город и арестовал командование Квантунской армии.

Командующий 1-м Дальневосточным фронтом Константин Мерецков, командующий Забайкальским фронтом Родион Малиновский и главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке Александр Василевский на аэродроме Дайрен (Далянь). Август 1945 года. Фото Евгения Халдея

Уже к вечеру 14 августа на совещании императора и членов японского кабинета министров было принято решение о прекращении сопротивления. Генерал Ямада, правда, попытался предложить переговоры о перемирии, но маршал Василевский был категоричен: «Только полная капитуляция!».

Итогом «Восточного освободительного похода Красной Армии» стал разгром Квантунской армии, занятие советскими войсками Маньчжурии, Ляодунского полуострова, северной части Кореи. Русские воины освободила Курильские острова, Южный Сахалин, Маньчжурию и Корею. Готовились высадиться на Хоккайдо.

Моряки-десантники Тихоокеанского флота водружают флаг над Порт-Артуром

Япония потеряла свыше 700 тысяч человек, в том числе около 84 тысячи погибшими, в плен попали свыше 640 тысяч японцев (в том числе 148 генералов).

Обращаясь по радио к японскому народу с речью о прекращении военных действий (на суше, воде и в воздухе), император Хирохито завершил ее следующими словами: «Мы проиграли. Но это только временно. Ошибка Японии состояла в недостатке материальной силы, научных знаний и вооружения. Эту ошибку мы исправим».

Всего лишь через пять лет американская военщина развязала войну в Корее, угрожая Советскому Союзу атомными бомбардировками (план «Тоталити»), а Александра Василевского, хорошо знакомого с Дальневосточным театром военных действий, Сталин назначил министром Вооруженных сил СССР. Но это, как говорится, совсем другая история...

«НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ»

Что же можно увидеть на выставке? Более 300 экспонатов: фотографии и документы, живопись и плакаты, предметы вооружения и обмундирования красноармейцев, портреты и скульптурные изображения советских военачальников (наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова, генералов Плиева, Людникова, Гнечко), награды и личные вещи.

Интересно взглянуть на оружие, форму и предметы амуниции военнослужащих Квантунской армии, а также японские знаки отличия — орден Священного сокровища V класса, орден Золотого коршуна, орден Восходящего солнца VII степени. Среди самурайских «поощрений» встречаются и весьма необычные вещи, например, специальные чашечки для сакэ, которыми награждали отличившихся воинов. Вместимость этих «наперстков» (от силы граммов двадцать национального японского напитка), надо думать, весьма веселила красноармейцев, привыкших к «наркомовским» дозам...

Из японской керамики здесь также экспонируется... граната Тип-4 образца 1945 года. К «тотальной войне» Япония перешла даже раньше Германии: на фабриках, в мирное время производивших дорогую традиционную посуду, изготавливали по всей стране оружие.

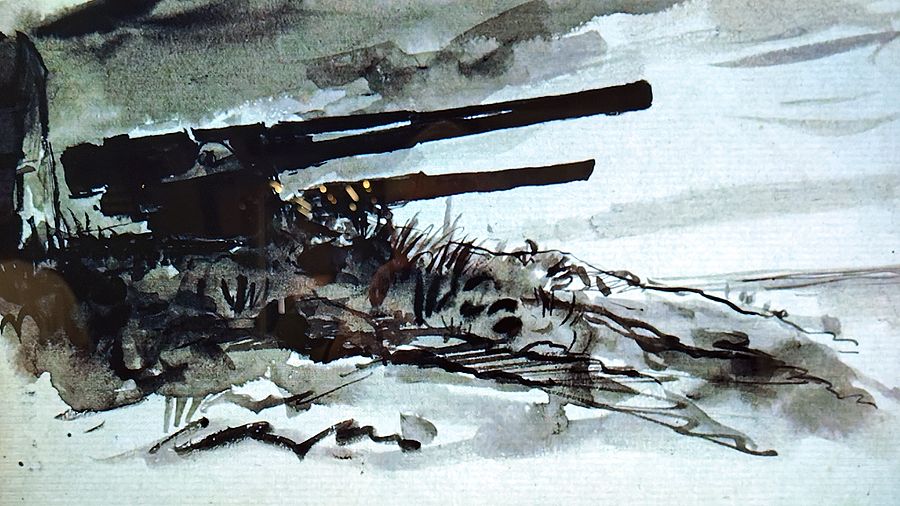

Что же касается наших плакатов, «боевых листков», художественной пропаганды, то складывается впечатление, что Главное политуправление РККА не уделило много внимания советско-японскому фронту. Возможно, после смерти в мае 1945 года секретаря ЦК ВКП(б) Александра Щербакова у ГлавПУРа просто не было руководителя. А может быть, наши военные корреспонденты, художники, писатели и агитаторы просто не успели прибыть на Дальневосточный театр военных действий. Поэтому немногие рисунки и картины, сделанные очевидцами событий, имеют особую ценность. Это — работы Ярослава Титова «День Победы в Порт-Артуре» и «Наши войска в Маньчжурии», оцифрованные рисунки фронтовых художников (в том числе грековцев) «Дайрен», «Батарея Канэ на Электрическом утесе» Павла Кирпичёва и «Порт-Артур» Дмитрия Пяткина. Привлекает к себе внимание беглая зарисовка Ярослава Титова «Японский памятник в честь победы Японии над русскими в 1905 году», сделанная художником в Порт-Артуре (Музей Победы на Поклонной горе — теперь единственное место, где можно посмотреть на этот монумент).

Павел Кирпичёв. «Батарея Канэ на Электрическом утесе». 1945

Все эти рисунки выполнены 80 лет назад, в августе-сентябре 1945 года, что называется, по горячим следам. Более поздних работ не встретишь ни в музеях, ни на выставках. Даже ныне здравствующие художники Студии имени Грекова словно забыли о победоносном «Маньчжурском походе». Автор этого материала специально пробежал глазами всю художественную галерею на сайте студии — нет ни одной картины, посвященной данной теме. Портрета Василевского там тоже нет, хотя другие советские полководцы представлены широко.

Невольно возникает мысль о том, что ту, проигранную русско-японскую войну мы отрефлексировали лучше, чем эту, победоносную. Во всяком случае легендарный вальс «На сопках Маньчжурии», написанный капельмейстером 214-го резервного Мокшанского пехотного полка Ильей Шатровым в 1906 году, слушаем в исполнении Ивана Козловского до сих пор... Кстати, в 1945-м эта мелодия звучала везде. Ее передавали по радио, играли на концертах — в связи с победой над Японией.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОГО КИОСКА

Выходя из музея, я завернул в сувенирный магазинчик, где наткнулся на книжный развал. Среди изданий по истории Великой Отечественной войны обнаружил на прилавках девять книг о Сталине, еще восемь – посвященных Георгию Жукову, по одной книге — о маршалах Коневе, Рокоссовском, Шапошникове, Еременко и даже Кошевом (был такой командир корпуса, произведенный в маршалы уже в брежневскую эпоху; участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта, которым командовал Василевский). О самом же Александре Михайловиче — ничего.

Совсем скоро представится еще один повод вспомнить героя войны на Дальнем Востоке: 30 сентября со дня рождения маршала Василевского исполнится 130 лет. «Культура», надо полагать, и этот юбилей не оставит без внимания.

Выставка работает до 5 октября