«Я не был готов к этому». Молодой физик стал лучшим учителем в России — в школе у него были тройки

Учитель из СУНЦа стал победителем Всероссийской олимпиады учителей физики «Лига Лучших»

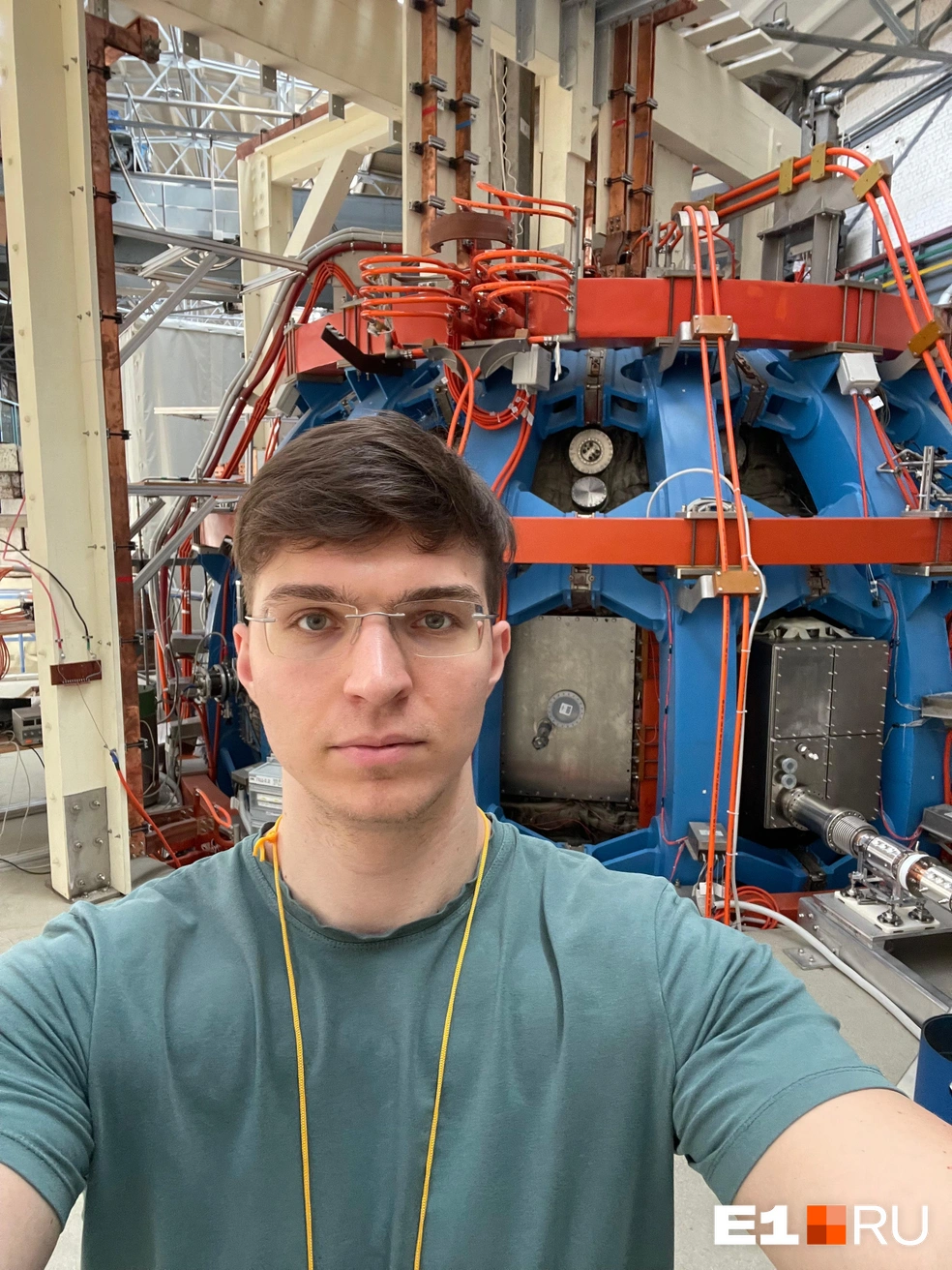

Александр Шендрик из Екатеринбурга стал одним из лучших учителей физики в России. Недавно он победил в олимпиаде «Лига Лучших» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Второй год 23-летний Александр преподает физику в престижном научном центре. Туда он устроился сразу после того, как получил высшее образование.

Дело в том, что еще будучи студентом он два года подрабатывал репетитором на курсах подготовки к ЕГЭ, и там его заприметил один из преподавателей. И пригласил в свою школу.

Александр рассказал E1.RU, зачем учителям сдавать олимпиады и как, по его мнению, можно мотивировать детей учиться.

«Очень мне было страшно»

— Александр, что это была за олимпиада? Почему вы решили поучаствовать?

— Мой наставник, Андрей Александрович, в прошлом году выиграл эту олимпиаду, но я тогда про нее даже не знал. В этом году я увидел, что очень много учителей хотят поучаствовать. И тоже решил попробовать.

Я, на самом деле, не планировал ничего там выигрывать, потому что я не готов был к этому. У меня диплом магистерский, поэтому я не готовился как-то заранее, было не до этого.

— Там нужно было решать задачи, как в обычной школьной олимпиаде, или учителям дают принципиально другие задания?

— Было два тура. Первый — индивидуальный, второй — командный. То есть в первый день нам дали каждому шесть задач, мы их решали.

В награду — памятный диплом и звание лучшего!

Дальше всех распределили в команды по пять человек. И сказали — придумайте экспериментальную задачу уровня регионального этапа. Дали подручные средства — линейки, ножницы, шприцы, гайки, часы. Надо было придумать эксперимент, проверить, что он работает, подготовить решение, критерии.

— То есть придумать задачу, которую потом кто-то мог бы решить?

— Да, как будто бы мы для детей делаем задачу. На самом деле очень мне было страшно, потому что я сам-то экспериментальным творчеством не занимаюсь, только теорией.

Мы с коллегами выбрали модель, что-то придумали, попробовали сделать. Четыре раза у нас ничего не получалось. Из четырех часов прошло полтора, а мы еще задачу даже не выбрали, не придумали.

И долго решали — либо мы сейчас сделаем плохую задачу, но хорошо оформляем, либо мы придумаем что-то очень красивое и плохо его оформляем. В результате нашу идею высоко оценили.

Александр не первый раз уезжает в Москву на олимпиады, вот, например, фото, сделанное во время экскурсии на Останкинской башне

— Зачем учителю писать олимпиады, что это дает?

— Я поехал в Москву, чтобы просто познакомиться с другими учителями, спросить, как кто учит детей, как олимпиадников готовят, какие есть методы, наработки. У меня была такая цель.

И уже вторично было для меня занять какое-то место на олимпиаде. Конечно, очень приятно стать победителем и потом всё переосмыслять.

«Ничего идеального не бывает»

— У вас есть какой-то свой секрет, как детей заинтересовать физикой? Предмет востребованный, это понятно, но сложный для понимания, особенно в старших классах.

— Секретов я не знаю, наверное, их нет. Во-первых, надо любить предмет самому. Когда у тебя горят глаза, когда тебе самому это интересно, когда ты удивляешься тем фактам, которые рассказываешь — тогда дети реагируют так: «Да, круто, вот реально!».

Можно рассказывать всё с пресным лицом, и никто не восхитится даже. Если это тебя не удивляет, то с какой вероятностью это удивит ребенка, который вовлечен в предмет гораздо меньше?

Ведь материал у всех учителей одинаковый, а вот методика, подходы, интонация, жесты, вовлеченность — разная. Если ты сам в свободное время что-то изучаешь, если тебе нравится предмет — ты заразишь этим детей.

Если ты любишь предмет, у тебя он очень хорошо в памяти откладывается, потому что в нейронные пути проходит не маленький, а большой ток. И если ты на уроке восхитился сам новой информации, это, по сути, то же самое, что ты ее десять раз повторил.

Люди ведь забывают вещи, к которым они не испытывают интереса. Чем сильнее эмоция — тем лучше запомнится.

Несмотря на нехватку времени, учитель успевает путешествовать по России и бывать в необычных местах, в том числе благодаря разным конкурсам

И первому ребенку ничего не придется повторять, у него уже всё уложилось в голове красочно и красиво. Он быстро решает домашнее задание, схватывает на лету, а у второго всё вылетает из головы, он не понимает смысла, потому что идет отторжение, как ему кажется, скучной, лишней информации.

Конечно, лучше таких учеников распределять в разные группы. Второму с первым делать рядом будет тяжело, он будет тратить на те же самые домашние задания в разы больше времени, а результаты будут хуже. Это сильно деморализует.

Начинается все часто с того, что образование нужно родителям, а не ребенку. Не все пытаются понять и найти, что действительно интересно школьнику и направить его туда. «Я лучше знаю», «Это прибыльно», «Статусное образование» — основные губители детского интереса.

И здесь есть другой фактор, многое зависит от предрасположенности человека. Не у всех же есть слух музыкальный, не у всех координация хорошая. Есть дети, которым легко даются математика, геометрия. Они просто родились такими. Наверное, всё можно развить, но с разной скоростью. У меня в голове примерно такая модель.

У нас есть какое-то количество нейронов в голове. Для простоты предположим, что в среднем, у идеального человека, нейроны равномерно распределяются по всему головному мозгу.

Но ничего идеального не бывает, поэтому у всех плотность нейронов в разных областях мозга разная. Где-то много нейрончиков, поэтому эта область дается ему лучше.

Мне очень нравится один пример в поддержку этой теории. Есть три рисунка — три лошадки. Одну нарисовал обычный восьмилетний мальчик — это корявая квадратная лошадь. Второй набросок сделал Леонардо да Винчи. Третий нарисовал восьмилетний аутист. Какая лошадь была самая красивая?

И оказалось, что самый лучший рисунок был у ребенка с особенностями. Этот пример я читал в одной из книг. И так получилось, что врожденная аномалия дала ребенку просто невероятные, космические возможности в художественной отрасли.

Под крылом Александра выросли два призера Всероссийской олимпиады школьников, это несмотря на то, что опыт преподавания у него пока небольшой

— Вы помните, в какой момент сами заинтересовались физикой?

В начальной школе учеба мне тяжело давалась.

Сейчас я пытаюсь это проанализировать. Мне тяжело читать учебники, которые написаны плохо. Когда нет логической связи, предпосылок открытия, картинок к неоднозначным примерам — возникает куча вопросов. Мне кажется, мне это раньше мешало слушать рассказы чьи-то, лекции, но ребенком я этого понять не мог. И шло отторжение материала, я ничего не понимал вообще.

И с физикой такая проблема была. В школе у меня по физике тройка выходила. И мне родители наняли репетитора, чтобы хоть как-то подтянуть оценку на четверку. Конечно, все тройки я потом исправил.

И он так горел своим предметом, и так интересно рассказывал, что я начал какой-то восторг испытывать, что реально мир-то на самом деле такой. И что в простых вещах можно найти очень много интересного.

Это было в классе восьмом, наверное. После интерес и любовь появились не только к физике, но и к биологии, геометрии, алгебре, в университете — к матанализу.

Александр уверен, что главное — гореть тем делом, которым занимаешься

— У вас еще свежий взгляд на всё, что происходит в образовании. Что бы хотели улучшить? Где сейчас есть пробелы?

— Я писал магистерский диплом и долго не мог сформулировать введение, мне не нравятся шаблоны, клишированные фразы в докторских, кандидатских.

И я думал, анализировал, где, на мой взгляд, самая большая проблема. Деньги? Недостаточная квалификация? Всё свелось к одному фактору — время.

Если у тебя есть время, ты можешь и развиться, и подзаработать, и отдохнуть, ты не выгораешь, можешь психологически расслабиться. Как же учителям это время немножко сэкономить?

Сэкономить можно бюрократические моменты с точки зрения бумаг и отчетов, и, к счастью, сейчас этим уже занялись.

Эту идею я уже озвучивал на другой олимпиаде и недавно в Москве. Сделать как в Гарварде, когда на лекции приходят ученые, люди с производства, предприниматели, спортсмены. Одна такая встреча может сильно изменить жизнь. Пусть это будет инженер с химического завода, пусть, может быть, он проводит пару уроков химии в неделю.

Будем честны, в школе, мне кажется, основная задача — это не научить, а наладить дисциплину. Там все на голове стоят, кто-то срывает уроки бесконечно. Я сам помню, как это было когда я учился.

И из-за этого другие ценности выходят вперед. Сделать детей людьми, в первую очередь, заинтересовать предметом. Чтобы дальше они уже хотели самостоятельно этим предметом заниматься.

А если бы пришел человек с завода, красочно бы рассказал о своей деятельности, привел бы примеры с производства, он бы немножко снял с учителя нагрузку. Или какой-нибудь математик, крутой программист-миллионер. Это же для детей кумиры сейчас, правильно? Мне кажется, дети бы послушали это с большим интересом.

По мнению молодого педагога, в школе нужны не только учителя-теоретики, но и люди с практики, например, заводчане

Прочитайте историю школьника, которому удалось решить на 100 баллов самый сложный вариант ЕГЭ по профильной математике.