От высоких технологий к долголетию: новейшие разработки в кардиологии

Сердечно-сосудистые заболевания — главная угроза для долгой и полноценной жизни, но современная наука меняет правила игры. Сегодня кардиология объединяет прорывные технологии, персонализированные подходы и инновационные методы лечения, чтобы не просто продлить жизнь, а сохранить ее качество. Как именно ученые и врачи создают медицину будущего — в нашем материале.

Почему кардиология — ключ к долгой жизни

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смертности в мире, составляя 57% от всех летальных исходов. Инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность вносят наибольший вклад в эту статистику. Поэтому кардиология — не просто одно из направлений медицины, а важнейший инструмент сохранения жизни и здоровья нации.

Именно с этой точки зрения о ней говорили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года. В центре обсуждения оказалась конкретная задача: повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году: этот ориентир был озвучен в рамках обновленной национальной стратегии «Продолжительная и активная жизнь». Ключевую роль в его достижении должно сыграть улучшение диагностики, лечения и профилактики именно сердечно-сосудистых заболеваний.

За последние годы отечественной медицине уже удалось добиться в этом направлении заметных результатов: снизилась смертность от ССЗ, увеличилось количество высокотехнологичных операций, улучшился доступ к современным препаратам, а амбулаторное наблюдение за пациентами с хроническими формами сердечных заболеваний стало более системным. Все эти изменения — часть масштабной трансформации подхода к лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Немалая роль в этом процессе отводится и внедрению новых технологий на основе искусственного интеллекта, становящегося сегодня неотъемлемой частью современной кардиологии.

Искусственный интеллект и сердце: технологии, которые помогают нам жить дольше

Часто диагностика в кардиологии начинается с ЭКГ — простого, но важного исследования. Врачи ежедневно просматривают сотни таких кардиограмм, и каждая из них требует внимания, опыта и времени. Но даже у самого внимательного специалиста бывают ошибки — особенно когда симптоматика скрыта или проявляется нестандартно.

Теперь на помощь врачам приходит искусственный интеллект (ИИ). В Институте системного программирования имени В. П. Иванникова РАН совместно с компанией Яндекс и Сеченовским университетом разработали и впервые применили в реальной медицинской практике особую ИИ-технологию для диагностики проблем с сердцем.

Особенность этой технологии — в том, как нейросеть обучается. Обычно для работы с искусственным интеллектом нужно собрать огромный объем медицинских данных в одном месте — например, передать электронные карты пациентов на центральный сервер. Это вызывает закономерные вопросы о конфиденциальности. Но в данном случае все устроено иначе. Используется так называемое федеративное обучение — нейросеть не «увозит» данные, а обучается прямо внутри самой больницы. Алгоритм анализирует информацию на месте и «делится» не самими данными, а уже обработанными, обезличенными выводами. Таким образом, медицинская тайна остается под надежной защитой, а система все равно становится умнее. Это делает такую технологию одновременно и точной, и безопасной.

Система уже успешно прошла проверку в реальных медицинских условиях. Ее обучили распознавать опасные нарушения сердечного ритма — и она справилась с задачей не хуже, а в некоторых случаях даже точнее, чем врачи. Например, нейросеть умеет «замечать» фибрилляцию предсердий — состояние, при котором сердце начинает биться хаотично. Его не всегда видно невооруженным глазом, особенно на начальных стадиях, но именно такие нарушения часто приводят к инсультам или сердечной недостаточности. ИИ «подсказывает» врачу, если в кардиограмме есть тревожные сигналы, которые можно было бы упустить. Вскоре эта технология станет доступной и другим медицинским учреждениям через облачную платформу. По сути, это означает, что даже в районной поликлинике можно будет использовать ИИ-помощника для быстрой и точной диагностики. А это — совершенно новый уровень доступности современной медицины.

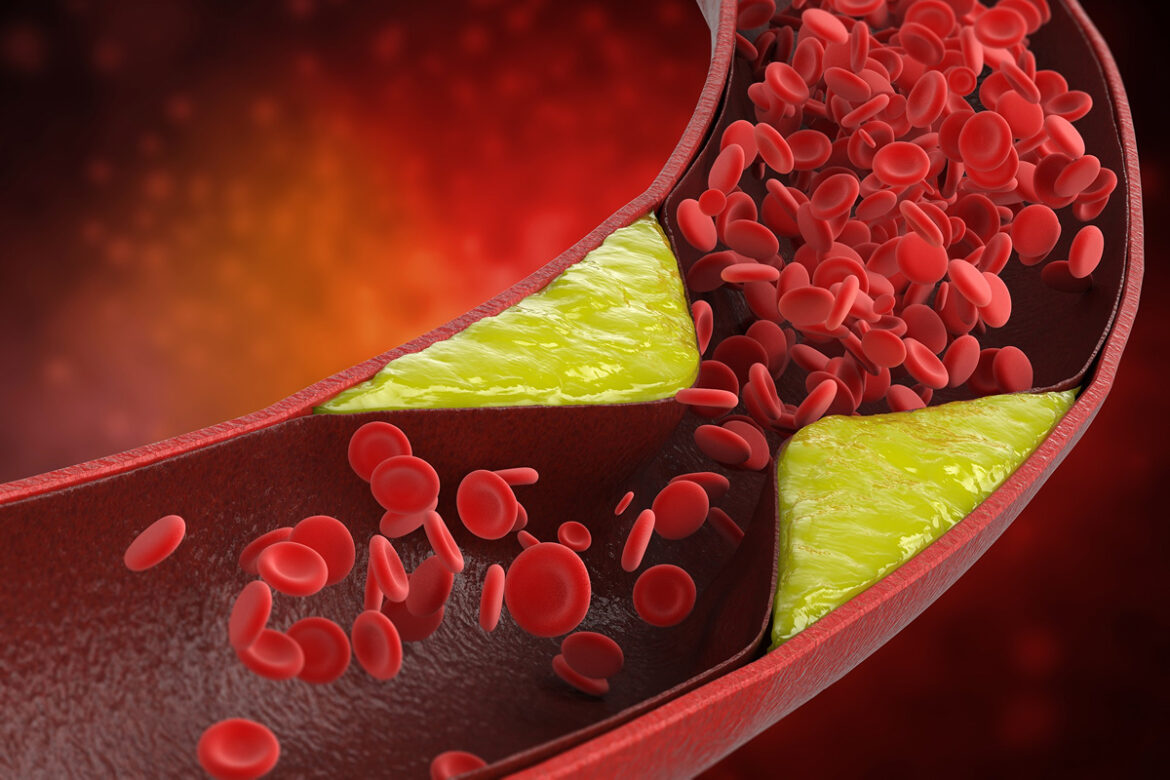

Развитие искусственного интеллекта в кардиологии продолжается не только в столичных центрах. В Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерово разработали систему, которая умеет находить нестабильные атеросклеротические бляшки — те самые образования на стенках сосудов, разрыв которых может привести к инфаркту миокарда.

Чтобы обнаружить такие бляшки, врачи используют метод оптической когерентной томографии (ОКТ) — очень точной визуализации сосудов изнутри. Однако один такой снимок требует от специалиста 10–30 минут внимательного анализа. Новая ИИ-система справляется с этим менее чем за полсекунды — 400 миллисекунд, если быть точным.

Разработка — результат двухлетней работы команды, которая обучила нейросеть анализировать ОКТ-изображения с высокой точностью. Система не просто распознает бляшки, а помогает врачу понять, какие из них действительно опасны и требуют немедленного вмешательства. Это особенно важно в рамках превентивной медицины — подхода, при котором болезнь лучше остановить до того, как она проявит себя.Как отмечает руководитель проекта, кандидат медицинских наук Никита Кочергин, своевременное выявление нестабильных бляшек и начало терапии существенно снижают риск инфаркта. А внедрение этой системы в клиническую практику позволит врачам выигрывать спасительное время, когда на кону стоит жизнь пациента.

От виртуальной модели к реальной операции

Переходя от диагностики ИИ к моделированию, ученые Сеченовского университета предложили еще один революционный инструмент — цифровую модель коронарного кровотока, учитывающую не только крупные артерии, но и микроциркуляцию. Для этого используются стандартные медицинские снимки — компьютерная томография (КТ) или ангиография.

Программа анализирует два ключевых параметра.

- Как кровь движется по крупным коронарным артериям.

- Как происходит кровоснабжение в мельчайших сосудах (микроциркуляция).

На основе этих данных система вычисляет важный диагностический показатель — фракционный резерв коронарного кровотока (ФРК). Этот показатель помогает врачам понять, насколько эффективно сердце снабжается кровью и нужна ли пациенту операция.

Главное преимущество разработки — ее неинвазивность. Традиционно для измерения ФРК требовалась катетеризация сердца — сложная процедура с введением датчиков непосредственно в сосуды. Новая программа получает те же данные, но только на основе анализа снимков и компьютерного моделирования.

В ходе испытаний на 10 пациентах программа продемонстрировала точность, сопоставимую с инвазивными методами. Врачи смогли оценить состояние пациентов до операции, сразу после стентирования и через 2-3 месяца после вмешательства, используя только цифровую модель.

Эта разработка особенно важна, так как позволяет:

- избежать рисков, связанных с инвазивной диагностикой;

- получить более полную картину кровоснабжения сердца;

- принимать более обоснованные решения о необходимости операций;

- прогнозировать результаты лечения.

Представленная разработка — часть программы «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», результаты исследования были опубликованы в журнале Computation.

Молекула против инфаркта: как остановить гибель клеток и запустить восстановление

В то время как искусственный интеллект совершенствует раннюю диагностику сердечных патологий, исследователи из Башкирского государственного медицинского университета совершили прорыв в терапии последствий инфаркта. Вместе с китайскими коллегами из Ханчжоуского педагогического университета они создали уникальную молекулу, способную запускать регенеративные процессы в поврежденной сердечной мышце.

Разработка, выполненная под руководством профессора, д.м.н. Александра Самородова, основана на работе с особым белком — убиквитином, который есть в каждой клетке нашего организма. Этот белок выполняет роль «сортировщика»: если клетка повреждена или работает неправильно, убиквитин запускает процесс ее разрушения. Это нормальный механизм, который помогает организму очищаться от «неисправных» клеток.

Но во время инфаркта часть сердечной ткани страдает от нехватки кислорода и временно перестает нормально работать. Такие клетки не погибли, но организм может ошибочно принять их за поврежденные и начать их разрушать.

Разработанная молекула вмешивается в этот процесс: она избирательно замедляет работу убиквитина именно в пострадавших, но еще живых участках сердца. В итоге клетки могут восстановиться, а не стать преждевременно уничтоженными. Такой подход помогает сохранить больше здоровой ткани и ускорить восстановление сердца после инфаркта.

Новое соединение уже прошло первые этапы испытаний и показало высокую эффективность. Следующим этапом станут клинические исследования, которые покажут эффективность разработки в реальной медицинской практике.

Данное достижение иллюстрирует современный вектор развития кардиологии — сочетание цифровых технологий с глубинным воздействием на молекулярные механизмы заболеваний. Такой комплексный подход открывает новые возможности для лечения сердечно-сосудистых патологий на принципиально ином уровне эффективности.

Финальное слово — от сердца

Современная кардиология стремительно преображается: искусственный интеллект анализирует данные с точностью опытного диагноста, чтобы предотвратить серьезные последствия, а инновационные молекулы защищают сердце и дают ему возможность быстрее восстановиться. Эти технологии не заменяют врачей, а усиливают их возможности. Благодаря этому сочетанию — человеческого опыта и цифровой точности — пациенты получают своевременную помощь с минимальными рисками, а кардиология становится не только эффективнее, но и доступнее. И это только начало — новые разработки обещают перевести лечение сердечно-сосудистых заболеваний на принципиально иной уровень. И в этом смысле сердце действительно становится делом общим: врачей, ученых, государства — и, конечно, самого человека, который вовремя пришел на ЭКГ.

Автор текста Анастасия Будаева

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.

Изображение на обложке: Freepik