Факты и мифы о стволовых клетках: что они могут, откуда берутся и кому реально помогают

Стволовые клетки — одна из самых «громких» и одновременно самых искаженных медицинских тем последнего времени. Обещания мгновенного омоложения, лечения любых болезней породили вокруг них множество мифов. Разбираемся, что на самом деле могут стволовые клетки, где заканчивается наука и начинается псевдомедицина.

Что такое стволовые клетки?

Стволовые клетки называют "запасным фондом" организма. Это особые клетки, которые способны превращаться в другие типы клеток и обновлять ткани. Именно благодаря им в теле постоянно обновляются кровь, кожа, слизистые оболочки и даже отдельные участки мозга. В отличие от обычных клеток, у стволовых есть две ключевые способности:

- самообновление — способность многократно делиться и сохранять свои исходные характеристики;

- дифференцировка — возможность превращаться в другие типы клеток организма, например, в клетки крови, кожи, костей, нервной ткани и других.

Термин «стволовая клетка» (нем. Stammzelle) появился еще в конце XIX века. Первым его предложил немецкий биолог Эрнст Геккель, предполагавший существование универсальной клетки, из которой «ветвятся» все остальные — как от ствола дерева. А в 1909 году российско-американский ученый Александр Максимов представил научный доклад, где описал гемопоэтические стволовые клетки — предшественников всех клеток крови. Но экспериментальное подтверждение его открытия появилось только в 1960-х: канадские ученые Эрнест МакКаллох и Джеймс Тилл доказали, что одна-единственная клетка может восстановить всю кроветворную систему у облученной мыши. Так было доказано существование взрослых стволовых клеток.

Следующий крупный шаг в изучении стволовых клеток был сделан в 1998 году, когда группа под руководством Джеймса Томпсона из университета Висконсина (США) впервые выделила и вырастила в лаборатории эмбриональные стволовые клетки человека (ЭСК). В 1999 году журнал Science признал открытие ЭСК главным научным достижением года — наряду с такими вехами в биологии, как расшифровка структуры ДНК и проект «Геном человека».

К 2005 году работа со стволовыми клетками вышла за пределы экспериментов: они стали использоваться при лечении десятков заболеваний, в том числе лейкозов, лимфом и других болезней крови.

Какие бывают стволовые клетки?

Для лучшего понимания, какие бывают стволовые клетки и чем они различаются, рассмотрим несколько видов их классификации. Самый важный способ классификации — по происхождению. Так откуда же они берутся, эти чудо-клетки?

1. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) получают из бластоцисты — ранней стадии эмбриона, на 5–7 дней после оплодотворения. Они плюрипотентны, то есть могут превращаться практически в любые типы клеток организма: от нервных до мышечных или кожных. Благодаря этим свойствам ЭСК используются для изучения раннего эмбрионального развития человека, тестирования лекарственных соединений, а также активно исследуются как основа для терапии поврежденных тканей.

2. Соматические (взрослые) стволовые клетки находятся в организме человека всю жизнь. Их задача — поддерживать и восстанавливать ткани, в которых они находятся. В отличие от эмбриональных, они обладают ограниченным потенциалом: например, стволовые клетки костного мозга могут создавать только клетки крови.

Наиболее известные взрослые стволовые клетки:

- гемопоэтические, т.е. кроветворные — находятся в костном мозге, отвечают за образование эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;

- мезенхимальные — могут превращаться в кости, хрящи, жир;

- нейральные — участвуют в восстановлении клеток мозга и нервной системы.

3. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) – искусственно созданные универсальные стволовые клетки, полученные из обычных клеток — чаще всего кожных фибробластов. Ученые вводят в них особые гены, которые «перепрограммируют» клетку, возвращая ее в эмбрионоподобное состояние. Такие клетки обладают теми же возможностями, что и эмбриональные, но при этом не требуют разрушения эмбрионов.

Создание индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) стало настоящей революцией, так как теперь можно получать клетки, полностью совместимые с организмом конкретного пациента без риска иммунного отторжения и этических сложностей. Хотя для лечения иногда используют и донорские клетки, предпочтение отдают собственным, поскольку они лучше принимаются организмом. При применении чужих клеток всегда существует риск отторжения, который снижают с помощью подбора доноров по иммунным маркерам, а также специальных лекарств. Благодаря разработке этих клеток регенеративная медицина получила мощный инструмент для индивидуального подхода к терапии. Тем не менее, случаи пересадки стволовых клеток от доноров существуют, и примером может послужить уникальная операция, проведенная в Самаре. Пациентка с хроническим миелоидным лейкозом не реагировала на стандартное лечение, и единственным шансом стала пересадка гемопоэтических стволовых клеток от ее сестры, идеально подходящей по иммунным параметрам. После подготовки и химиотерапии пациентке пересадили донорские клетки, которые успешно прижились и восстановили кроветворение. Врачи отмечают, что восстановление прошло рекордно быстро — всего за 15 дней.

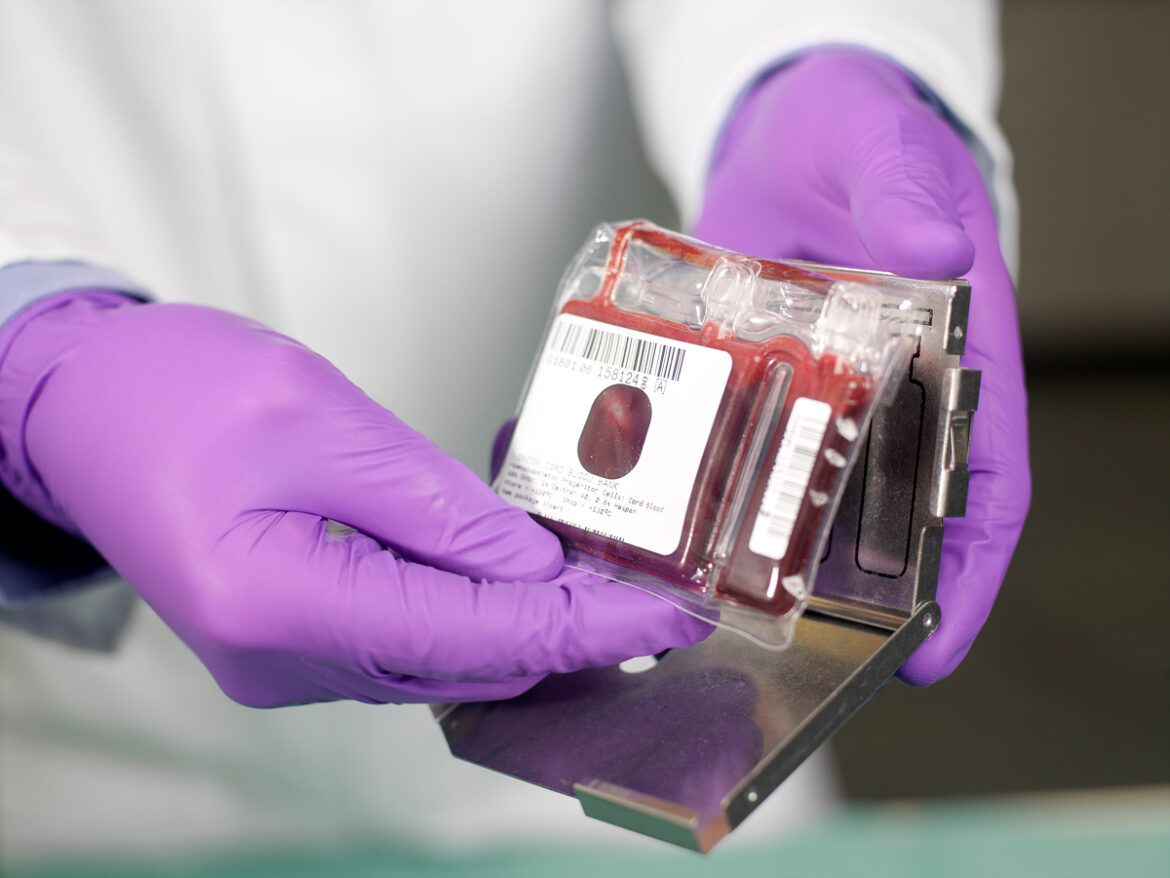

4. Пуповинные стволовые клетки извлекаются из пуповинной крови новорожденного сразу после родов, до того, как плацента будет удалена. По своим свойствам они ближе к взрослым клеткам, но более «молодые» и пластичные. Их часто замораживают и хранят в криобанках для возможного будущего использования. Пуповинная кровь — богатый и неоспоримо этичный источник стволовых клеток, уже применяемый в терапии лейкемий и других заболеваний крови.

Следующий способ классификации стволовых клеток — это классификация их по потенциалу дифференцировки. Она показывает, во сколько разных типов клеток может превратиться стволовая. Объясним на простом примере.

Некоторые стволовые клетки — как студенты без профиля: они могут выбрать любую профессию. А другие — как выпускники узкой специализации: уже знают, кем будут работать.

- Тотипотентные — самые универсальные. Могут стать любыми клетками тела и плаценты. Встречаются только на самых ранних стадиях эмбрионального развития, например, на стадии зиготы.

- Плюрипотентные — могут превращаться в любые клетки организма, но не в клетки плаценты. Примеры: ЭСК и iPSC.

- Мультипотентные — превращаются только в ограниченный круг клеток, как правило, родственных. Пример: гемопоэтические клетки — только в клетки крови.

- Олигопотентные и унипотентные — более узкоспециализированные. Например, клетка кожи может обновлять только кожу.

Как собирают стволовые клетки и где хранят?

Стволовые клетки получают из разных источников, включая костный мозг, кровь, пуповинную ткань и жировую ткань. После забора их обрабатывают и помещают на длительное хранение в специальные криохранилища, где они сохраняются при сверхнизких температурах. Рассмотрим подробнее весь процесс.

- Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК)

Для сбора такого типа клеток чаще всего используют эмбрионы, оставшиеся после процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которые не были использованы по назначению и с согласия родителей были переданы на научные цели. Такие исследования строго регулируются. В России работа с ЭСК разрешена только в научных целях и в пределах закона, при этом использовать эмбрионы можно не позднее 14 дня их развития. ЭСК не используются в рутинной клинической практике для лечения пациентов как в России, так и во многих других странах.

- Соматические (взрослые) стволовые клетки собирают в зависимости от нахождения самих клеток:

- костный мозг — самый известный источник. Забор проводят из тазовой кости под анестезией.

- периферическая кровь — после стимуляции организма специальными препаратами клетки выходят в кровоток, откуда их отбирают с помощью аппарата, используя метод афереза.

- жировая ткань — богатый источник мезенхимальных стволовых клеток, которые получают при липосакции.

- зубы — особенно молочные: внутри пульпы тоже есть стволовые клетки, которые сейчас активно исследуются.

- Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC). Их получают чаще всего из клеток кожи – фибробластов. Затем в лаборатории с помощью генной инженерии клетки перепрограммируют, вводя гены, отвечающие за "перезапуск" в состояние стволовой клетки.

- Пуповинная кровь. Сразу после рождения ребенка, до отделения плаценты, у роженицы с ее разрешения берут кровь из пуповины. Это безболезненно, безопасно и не влияет на здоровье ребенка. Медицинский персонал набирает пуповинную кровь в специальные стерильные пакеты. Позже из нее выделяют стволовые клетки. Затем клетки замораживают и хранят.

Где и как хранят стволовые клетки?

После выделения стволовые клетки чаще всего криоконсервируют — замораживают в жидком азоте при температуре –196 °C. Это позволяет хранить их десятилетиями без потери жизнеспособности. Перед заморозкой клетки проверяют на вирусы, уточняют их особенности — например, совместимость с организмом человека и уникальные генетические признаки, — и вносят в специальный реестр. Это нужно, чтобы точно знать, какие клетки заморожены, и можно было безопасно использовать их в будущем. Каждая партия получает уникальный номер и хранится в строго контролируемых условиях. В России работают десятки частных и несколько государственных криобанков, например, криобанк Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России. Есть родовые банки для хранения пуповинной крови. Некоторые родители заранее заключают договор с таким банком, чтобы сохранить пуповинную кровь своего новорожденного — на случай, если в будущем ребенку или родственникам понадобится клеточная терапия. А также есть исследовательские криобанки при научных институтах и биотехнологические — для разработок и тестов.

Новые технологии для культивирования и применения стволовых клеток

Российские ученые активно развивают технологии, которые приближают стволовую терапию к реальному применению. Одним из перспективных направлений в российской науке стало создание условий для более эффективного выращивания стволовых клеток. Ученые из НИУ «БелГУ» разработали и запатентовали новый состав питательной среды, которая позволяет культивировать МСК клетки без добавления сыворотки крови животных — компонента, который традиционно использовался, но вызывал проблемы с воспроизводимостью и безопасностью. Новый бессывороточный состав отличается стабильностью, высокой продуктивностью и безопасностью: клетки активно делятся, но не начинают преждевременно превращаться в другие типы. Также в состав включены белки-транспортеры, которые улучшают питание клеток и поддерживают их активность. Разработка нацелена на импортозамещение и может стать основой для новых решений в биомедицине и пищевых технологиях.

Еще одно важное достижение принадлежит Алерии Аитовой, научному сотруднику МФТИ, которая разработала универсальную методику получения МСК сразу из двух источников: костного мозга и костной ткани человека или млекопитающего. Это значительно расширяет доступность материала для клеточной терапии. Суть технологии заключается в последовательной обработке биологического материала: жидкостное разделение, ферментация, центрифугирование с сохранением жизнеспособности клеток. Метод позволяет выделить и вырастить стволовые клетки в лабораторных условиях, используя стандартную культуру с питательной средой и сывороткой. Исследователь уже получила патент на этот способ и планирует перейти к доклиническим испытаниям.

Дополняет этот список практических достижений новый российский препарат на основе стволовых клеток для лечения травм спинного мозга, разработанный Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России. Препарат направлен на снижение воспаления в зоне повреждения, которое препятствует восстановлению двигательных функций. По словам генерального директора центра Всеволода Белоусова, сочетание этого препарата с электрической стимуляцией спинного мозга значительно повышает эффективность реабилитации и восстановления ходьбы. Препарат планируют протестировать в клинических условиях уже в ближайшее время, а в будущем — использовать его также для лечения последствий инсульта. По словам разработчиков, он особенно актуален для помощи пациентам с тяжелыми травмами.

Мифы и факты о стволовых клетках

Несомненно, использование стволовых клеток — перспективное направление медицины. Однако вокруг самих клеток, методов их получения и способов использования существует много заблуждений и мифов. Давайте попробуем разобрать самые распространенные мифы.

Миф 1: стволовые клетки — панацея от всех болезней.

Хотя стволовые клетки обладают потенциалом для регенерации тканей и лечения некоторых заболеваний, на сегодняшний день доказана их эффективность лишь при ограниченном числе состояний, например, при лейкемии и некоторых иммунных заболеваниях.

Миф 2: c помощью стволовых клеток можно помолодеть.

На самом деле ни одно научное исследование не доказало, что стволовые клетки способны омолодить организм в целом. Обещания, что после инъекций с использованием стволовых клеток можно вернуть молодость, улучшить память, зрение или продлить жизнь — это маркетинг, а не медицина. Скепсис по поводу так называемого «омоложения стволовыми клетками» выражают и ведущие российские ученые. Так, профессор Сергей Киселёв, доктор биологических наук и руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, подчеркивает, что в мировой практике нет достоверных случаев, когда стволовые клетки действительно обеспечивали общее омоложение организма. По его словам, подобные заявления — не более чем вымысел, рассчитанный на доверчивую и недостаточно информированную аудиторию.

Миф 3: стволовые клетки получают исключительно из эмбрионов.

Сегодня существует множество методов получения стволовых клеток из различных источников, таких как костный мозг и кожа.

Миф 4: есть клиники, которые успешно лечат стволовыми клетками уже более 20 лет.

Фраза звучит солидно, но вводит в заблуждение. Перед тем как довериться подобной клинике, важно проверить, что говорит законодательство. В России официальное применение стволовых клеток в терапии было разрешено только с 2016 года. Все, что предлагалось до этого, находилось вне правового поля или в серой зоне.

Миф 5: хранение стволовых клеток — пустая трата денег.

Криоконсервация пуповинной крови или других типов клеток — это страховка на будущее. Уже сегодня их используют для лечения серьезных заболеваний, а в перспективе возможности их использования будут только расширяться.

А теперь обратимся к фактам о стволовых клетках.

Факт 1: стволовые клетки стареют.

Даже несмотря на их способность к самовосстановлению, стволовые клетки стареют. Этот факт впервые начали осознавать в 1980-х. В одном из важных экспериментов ученые пересаживали стволовые клетки от одной мыши к другой, затем — к следующей, и так несколько раз подряд. С каждым «поколением» пересадок клетки работали хуже.

Факт 2: из стволовых клеток можно выращивать собственные ткани.

Овечка Долли стала первым млекопитающим, клонированным из взрослой соматической клетки. Это произошло в 1996 году и стало настоящим научным прорывом. Ученые пересадили ядро из клетки молочной железы овцы в яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро, и получили генетическую копию донора. Этот метод — соматический ядерный перенос — позже лег в основу концепции терапевтического клонирования. В 1998 году американский биолог Джеймс Томсон впервые выделил и вырастил в лаборатории эмбриональные стволовые клетки человека, открыв путь к созданию клеток любых типов из генетически идентичного материала пациента. Так родилась идея, что, получив эмбриональные стволовые клетки из собственной клетки пациента, можно выращивать совместимые ткани и органы без риска отторжения. Однако использование эмбрионов вызвало серьезные этические споры, и поэтому в настоящее время преимущественно применяют индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC).

Факт 3: стволовые клетки разных тканей истощаются с разной скоростью.

Например, стволовые клетки костного мозга начинают терять свою активность и численность уже с 30–40 лет, а это влияет на кроветворение и иммунную защиту. В то же время стволовые клетки жировой ткани остаются активными значительно дольше и в большем количестве, даже у пожилых людей. То есть жировая ткань — одна из самых перспективных источников клеточного материала для терапии и исследований.

Факт 4: стволовые клетки активно изучаются в регенеративной медицине.

Включая создание органов, 3D-биопечать тканей, восстановление нейронов. Например, ученые из Первого МГМУ им. Сеченова совместно с Центром химической физики им. Н. Н. Семенова РАН в 2023 году успешно выполнили полный цикл биопечати живой ткани — от клеток до готового биоэквивалента кожи, пригодного для лечения ран, ожогов и язв. Они использовали стволовые мезенхимальные клетки человека, взятые из десны и жира, формировали сфероиды и смешивали их с гидрогелем для печати — полученные конструкции даже показали более высокую функциональность, чем аналогичные ткани, формируемые вручную.

Стволовые клетки: живая искра обновления в организме

Стволовые клетки — не просто научный термин или модное слово из медицинских статей, а настоящие живые ресурсы, которыми природа снабдила наш организм для восстановления и выживания. Их можно представить как внутреннюю армию ремонтников, которые активизируются, когда что-то повреждено: будь то кровь, кожа, мышцы или даже нервные клетки.

Сейчас мы только начинаем по-настоящему понимать, как они работают, почему с возрастом их становится меньше, и как можно "помочь" им снова быть активными. Наука уже умеет направлять их развитие, редактировать, выращивать в лабораториях, а однажды, возможно, мы сможем выращивать целые органы на заказ или восстанавливать разрушенные ткани без операций.

Но с их могуществом связаны и риски: при неправильном применении стволовые клетки могут превратиться не в лекарство, а в угрозу. Потому современная медицина стоит перед задачей: использовать их силу осознанно, безопасно и точно.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.