Чума стала менее смертельной, чтобы жить дольше. Учёные раскрыли эволюционный трюк

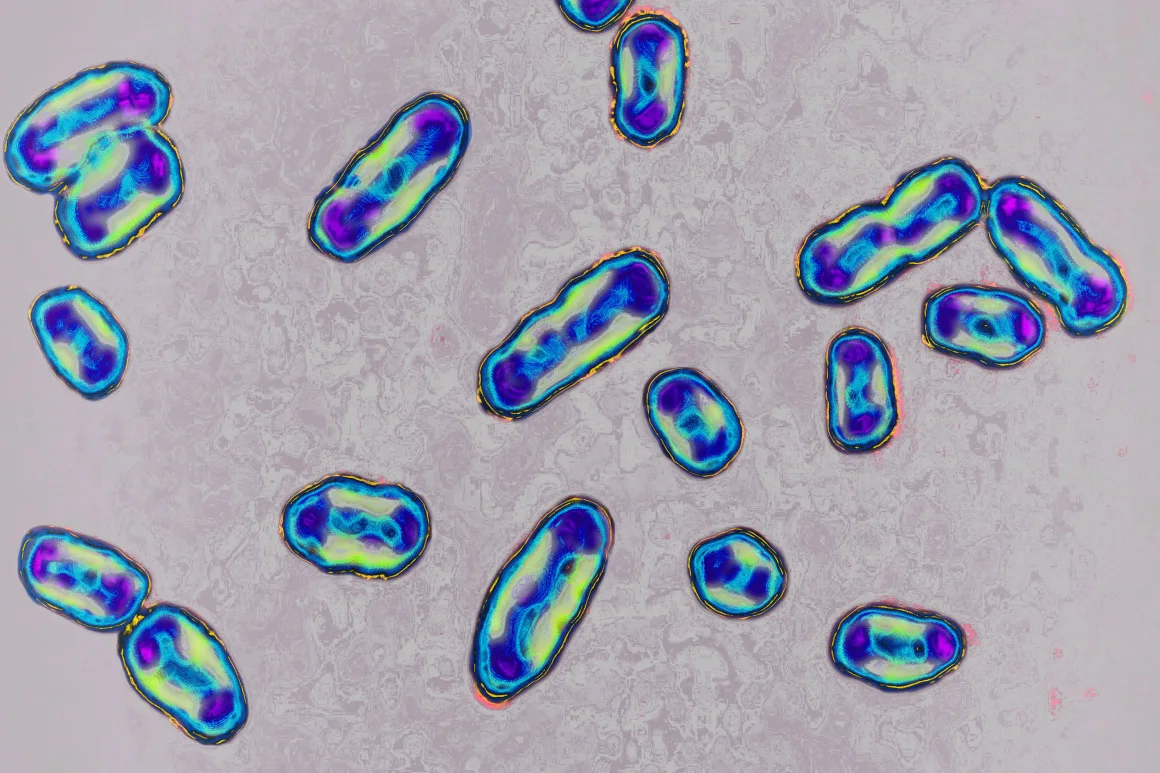

Чума — одно из самых смертоносных заболеваний в истории человечества — оказалась умнее, чем казалось. Новое исследование показало: после первых вспышек «Чёрной смерти» патоген Yersinia pestis эволюционировал, чтобы жить в своих носителях дольше, не убивая их сразу. Это дало болезни шанс распространяться дальше — и дольше.

Команда международных учёных, анализируя древние и современные геномы чумной бактерии, обнаружила удивительную деталь: спустя около века после начала пандемий в геноме Y. pestis стало меньше копий гена pla, ответственного за стремительное развитие болезни. Это изменение сделало инфекцию менее смертельной, но более «живучей» — она продолжала циркулировать среди людей и животных веками, адаптируясь к снижению плотности населения.

«Статья убедительно демонстрирует, что уменьшение (но не полная потеря) активности фермента Pla является частью эволюции патогена чумы»

— Дебора Андерсон, профессор, Университет Миссури

Ген pla кодирует фермент, разрушающий тромбы и помогающий бактерии проникать глубже в организм. Его высокая активность была связана с острой смертельной формой болезни. Но при снижении числа копий гена выживаемость инфицированных, как показали опыты на мышах, возрастала на 10–20%, а смерть наступала на 2 дня позже — этого хватало, чтобы заразить больше людей.

Исследование, опубликованное в Science, основано на генетическом анализе останков людей, умерших через сто лет после начала первых пандемий. Учёные также изучили более 2700 современных геномов и подтвердили редкие следы ослабленных штаммов в образцах из Вьетнама.

Особенно интересно, как эти выводы отражаются на современных патогенах. Эволюционная логика «не убивай слишком быстро» работает и сегодня — например, в случае с COVID-19. Механизмы, при которых вирусы или бактерии жертвуют смертоносностью ради устойчивости и длительного распространения, остаются одними из ключевых вопросов эпидемиологии.

Исследователи подчёркивают: чума ещё с нами. Вспышки всё ещё фиксируются по всему миру — от США до Африки. И понимание её адаптаций в прошлом может помочь нам в борьбе с будущими пандемиями.

Источник: Science