«Земля — крестьянам!»

Весной 2021 года Телеканал «Россия 24» показал 18-серийный документальный фильм митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок». Фильм, посвященный революционным событиям Февраля 1917 года, оказался настолько актуальным в наше непростое время, что, учитывая многочисленные просьбы читателей, автор подготовил одноименную книгу, которая выйдет в свет в конце этого года в Издательстве «Вольный Странник».

Мы представляем читателям портала Православие.Ru отдельные главы новой книги.

***

Карта Российской Империи. 1913 г.

Карта Российской Империи. 1913 г.

К чему ворошить дела давно минувших времен? В прошлом ничего уже не изменишь, что было — то было. Надо жить настоящим. И будущим! Но какое будущее уготовано тем, кто не хочет помнить прошлого?

Сегодня мы напомним себе о великой Российской империи, за многие века построенной поколениями наших предков — и сгинувшей за считаные дни.

Февральская революция 1917 года. В этом событии как в зеркале, могут увидеть себя практически в любые времена и те, кто управляет страной, и предприниматели, и интеллигенция, и обыватели, и молодежь, и Церковь, и деятели культуры — представители всех без исключения слоев общества. Зеркало это не комплиментарно. Зато оно честно.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) События Февральской революции беспощадно свидетельствуют, до чего мы сами способны довести нашу страну. Наглядно показывают, что из самых лучших побуждений мы можем натворить в России и для самих себя, и для будущих поколений.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) События Февральской революции беспощадно свидетельствуют, до чего мы сами способны довести нашу страну. Наглядно показывают, что из самых лучших побуждений мы можем натворить в России и для самих себя, и для будущих поколений.

Что мы знаем о Февральской революции? «Долой царя!», «Да здравствует народ!», «Свободу!», «Хлеба!», «Земля и Воля!». Очевидно: свободы в стране отсутствовали, земли у крестьян не было, народ жил ужасно. Что и подтверждается еще совсем недавно изданными школьными и вузовскими учебниками истории: «Жизнь в России характеризовалась нищетой, отсталостью, тяжелым гнетом самодержавия, военной разрухой»[1].

Но действительно ли все было именно так? Не праздный вопрос.

Часть I. Империя накануне революции

Как известно, февральские события 1917 года начались с демонстраций в Петрограде. Кто же вышел на улицы? Нищие пролетарии? Ничего подобного. Вышли работники элитных оборонных заводов, чьи зарплаты были сопоставимы (например, на Путиловском заводе) с зарплатами их коллег, скажем, во Франции или Германии[2]. Голодные крестьяне? Снова — нет. На улицы столицы с лозунгами «Хлеба!» высыпали вполне благополучные столичные обыватели.

Как известно, февральские события 1917 года начались с демонстраций в Петрограде. Кто же вышел на улицы? Нищие пролетарии? Ничего подобного. Вышли работники элитных оборонных заводов, чьи зарплаты были сопоставимы (например, на Путиловском заводе) с зарплатами их коллег, скажем, во Франции или Германии[2]. Голодные крестьяне? Снова — нет. На улицы столицы с лозунгами «Хлеба!» высыпали вполне благополучные столичные обыватели.

Российская империя была единственной из стран-участниц затянувшейся Первой мировой войны, где в общегосударственном масштабе не вводились продовольственные карточки. Были, правда, ограничения (и то на местном уровне, без санкционирования центральной властью): например, на сахар. Но с единственной целью, чтобы не гнали самогон: с 1914 года в России действовал сухой закон. Жестких ограничений на продукты, подобных тем, какие действовали в основных воюющих странах и даже в нейтральной Швеции, в России не было[3].

А что касается хлеба, то, несмотря на кратковременные и загадочные перебои со снабжением в столице (к чему мы отдельно обязательно вернемся), к началу 1917 года запасы муки и зерновых в России составляли более 400 миллионов пудов. Этого с лихвой хватало на потребности и армии, и населения, да еще и избыток составлял 197 миллионов пудов[4].

Так что даже в условиях тяжелейшей мировой войны вечно всем недовольный российский обыватель жил, в общем‑то, совсем неплохо. Что он оценит буквально в ближайшие месяцы после февраля.

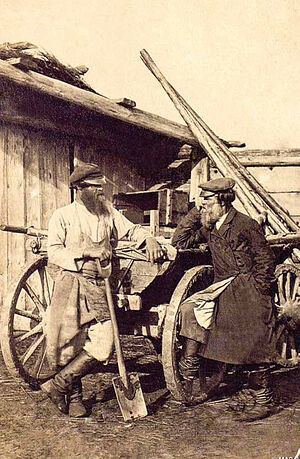

Все мы со школьной скамьи помним этот знаменитый лозунг.

Все мы со школьной скамьи помним этот знаменитый лозунг.

Кому же к 1917 году в Российской империи принадлежала земля? Она принадлежала — крестьянам.

Выдающийся русский экономист профессор Александр Васильевич Чаянов (кстати, принимавший активное участие в Февральской революции), подводя итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года, констатировал, что почти 90% пашенных земель в европейской части России были крестьянскими[5]. А за Уралом, то есть по всей азиатской части России, в собственности крестьян находилось — 100% пашенных земель! Император Николай II в ходе реализации столыпинской аграрной реформы в 1906 году передал на нужды крестьян-переселенцев «кабинетские» (т. е. находившиеся в собственности российской короны) плодородные земли на Алтае.

Итак, сельскохозяйственные земли в Российской империи по большей части принадлежали именно тем, кто на земле трудился. Для сравнения: в оплоте европейской и мировой демократии — Великобритании — процент земельной крестьянской собственности равнялся 13%. Все остальные земли принадлежали лендлордам и частным землевладельцам. Крестьянам-фермерам за аренду пахотных земель необходимо было платить[6].

А кому принадлежал скот в Российской империи? Полагаю, что некоторые из наших читателей уже догадываются, что коровы, лошади, овцы также по большей части принадлежали крестьянам. Уже в советское время, в 1928 году, профессор Александр Николаевич Челинцев привёл следующие данные: в собственности крестьян в 1916 году коров было 94,2%; лошадей — 93,8%; свиней — 94,9%; овец — 94,3%[7].

Как мы знаем, вскоре все это было «коллективизировано». С обобществлением земли и скота, с голодомором и миллионами жертв.

До 1917 года Россия была передовой сельскохозяйственной державой мира. За время правления Николая II, с 1894 по 1917 год, сбор зерновых по стране вырос в полтора раза. Что это означало? Например, Российская империя ежегодно собирала урожай зерновых, на треть превосходивший урожаи важнейших экспортеров зерна в мире — Соединенных Штатов Америки, Аргентины и Канады. Вместе взятых[8].

По поголовью скота (в пересчете на крупный рогатый скот) Россия немного уступала США. Но опережала десять самых богатых стран Европы. И тоже — вместе взятых[9]. Равным образом и по многим другим показателям мы занимали лидирующие позиции в мировом сельском хозяйстве.

Средний размер крестьянского хозяйства в европейской части России — 4 десятины (4,4 га)[10] — в разы превышал наделы западноевропейских крестьян. А за Уралом земли у крестьянина было и того больше. Во Франции этот показатель составлял 2 га, в Германии — 1,8 га, в Италии — 1,1 га.

Настоящей проблемой было не малоземелье, а слабая механизация и низкая урожайность. В среднем русский крестьянин собирал с гектара 8 центнеров зерна. В Соединенных Штатах урожаи были немногим больше — 10 центнеров с гектара. Во Франции — 12. Не такая уж огромная разница, учитывая различие в климате. Но вот в Германии собирали 21 центнер с гектара! А это уже серьезное отставание[11]. Но и здесь всё не стояло на месте. Внедрялась техника, удобрения, достижения агрономии. За счет казны создавались парки сельскохозяйственных машин. Все эти меры были рассчитаны на годы вперед — и неминуемо дали бы плоды. А после массового внедрения тракторов и удобрений от пресловутой низкой урожайности не осталось бы и следа.

О реальной стабильности сельского хозяйства в предреволюционной России говорят не только картины поразительного изобилия, отраженного в живописи, литературе и фотографии того времени. О профессионально проработанной сельскохозяйственной политике царского правительства в период Первой мировой войны, когда на фронт было мобилизовано пятнадцать миллионов человек, свидетельствует тот факт, что серьезных проблем с продовольствием в Империи не было. А ведь воевать ушли в основном труженики-крестьяне. В Германии и Австро-Венгрии в это же время разворачивалась самая настоящая трагедия: там за время войны от голода умерло более миллиона человек[12]. Взрослый немец в тылу получал около 230 граммов печеного хлеба в день[13] — меньше, чем рабочий в блокадном Ленинграде (250 граммов), вчетверо ниже прожиточного минимума.

Поразительно, но при этом количество активно протестующих в благополучной России — забастовщиков, стачечников, демонстрантов — было на 1916 год почти в семьдесят раз больше, чем в Германии[14]. Интересно, правда?