Доклад «Ведомостей» о будущем миропорядка: краткая версия

- Однополярная глобализация: конфликты вместо позитивной повестки миру

- Риски мирового развития и структурный кризис мировой экономики

- Кризис мировой торговли и новые тарифные войны

- Технологическое соперничество

- Демография: замедление роста численности и старение населения

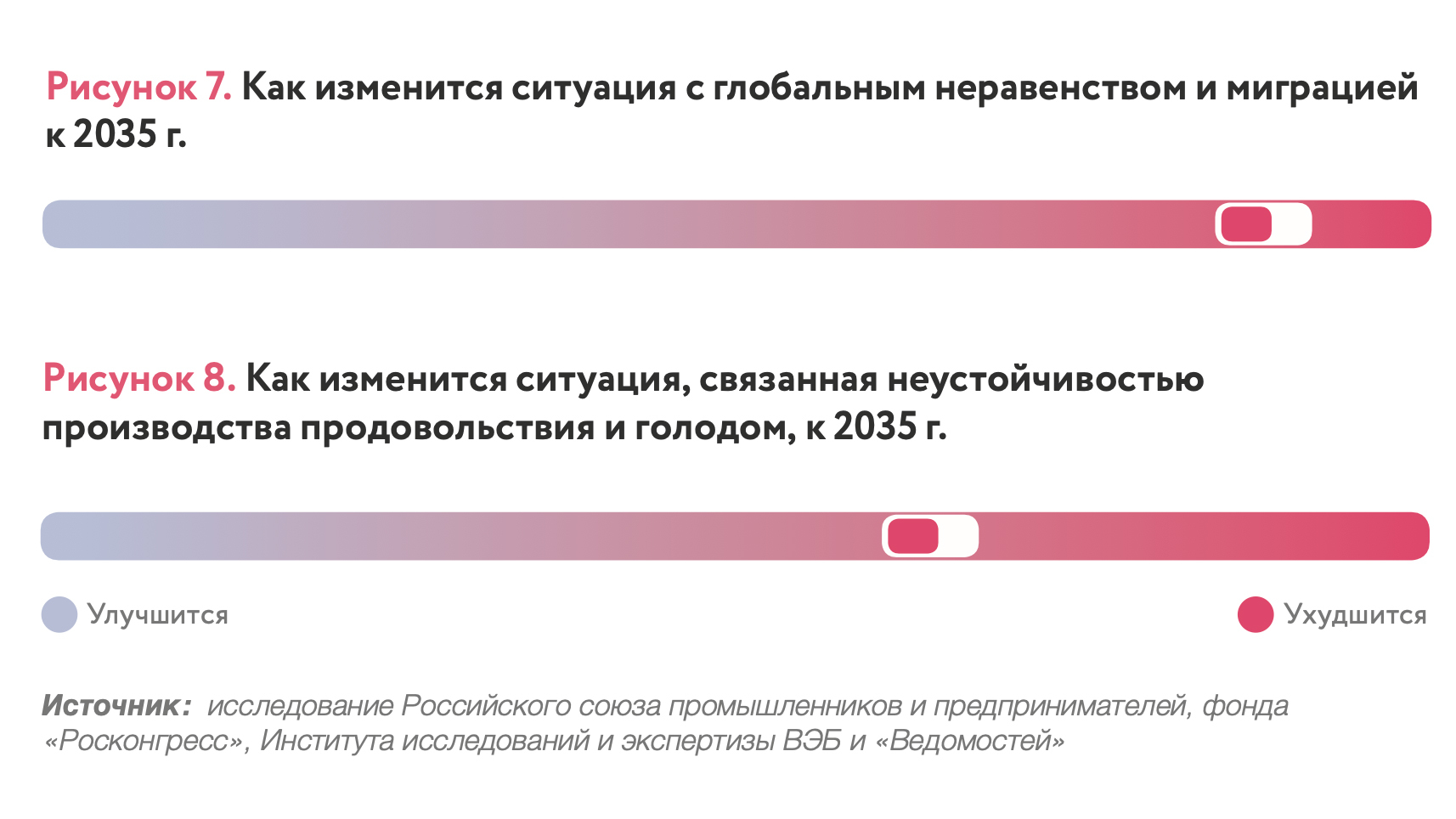

- Неравенство и голод как симптомы нездоровой экономической модели

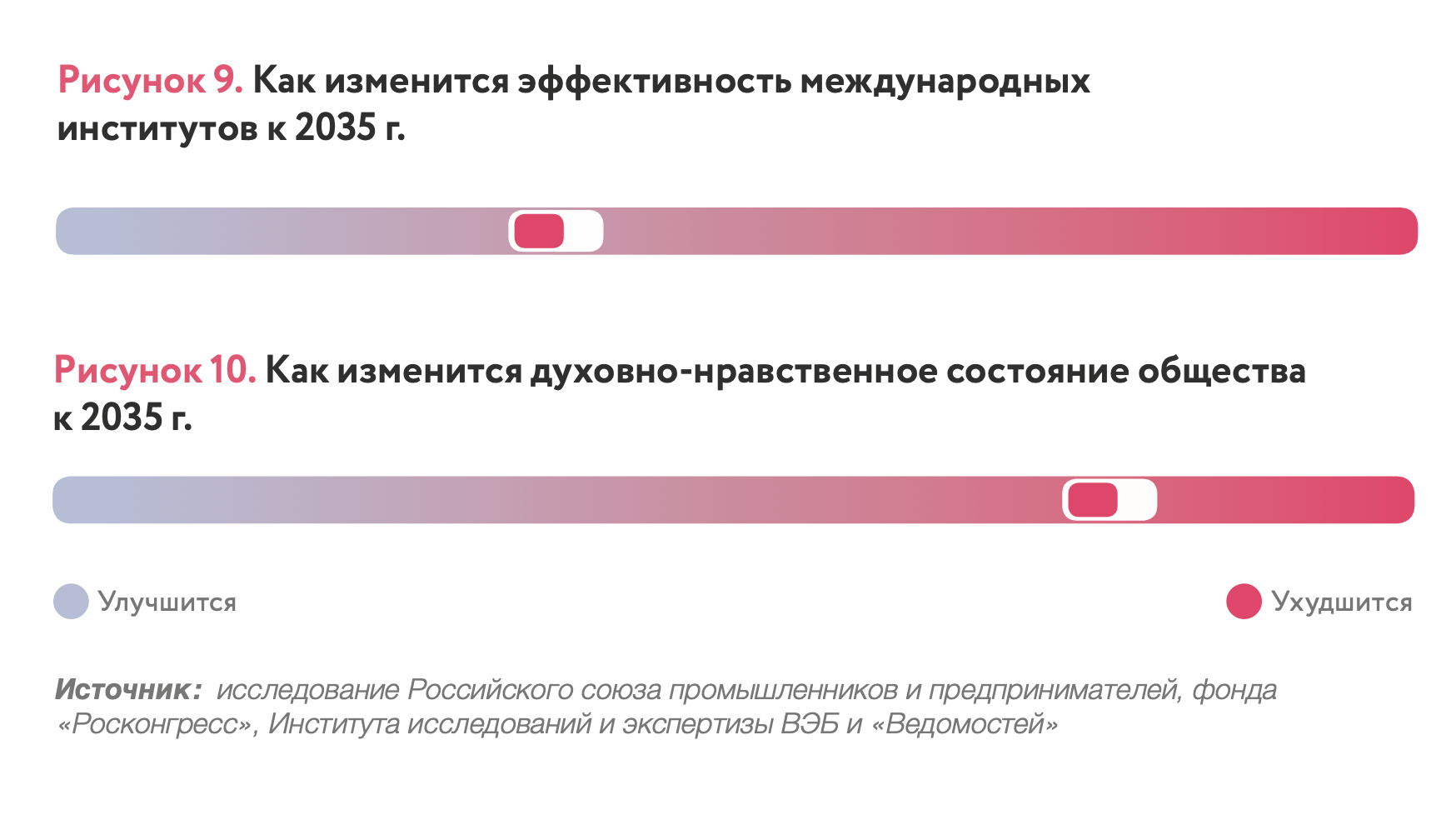

- Кризис демократии и всеобщий рост недоверия

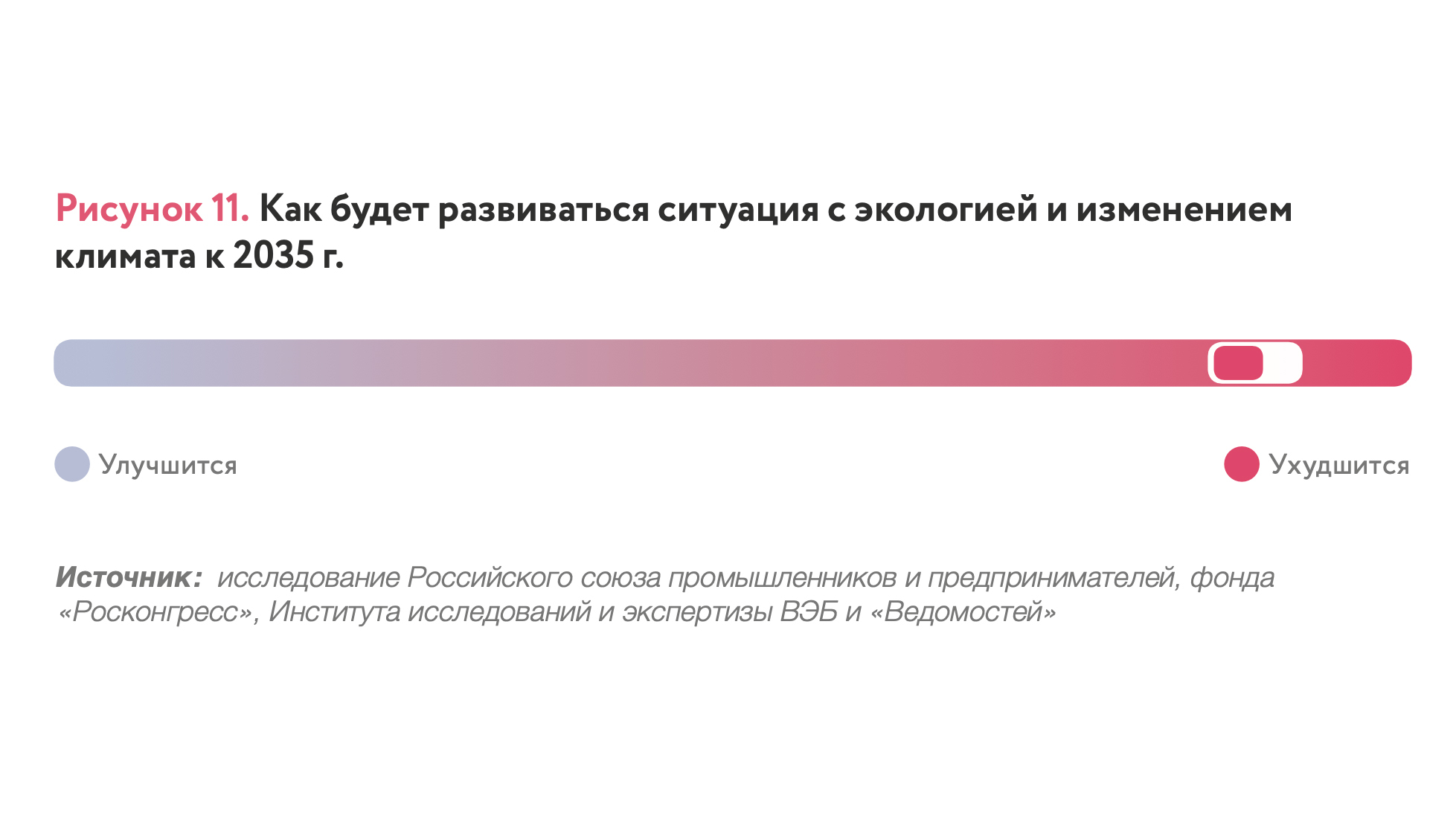

- Сбережение природы и экологический кризис

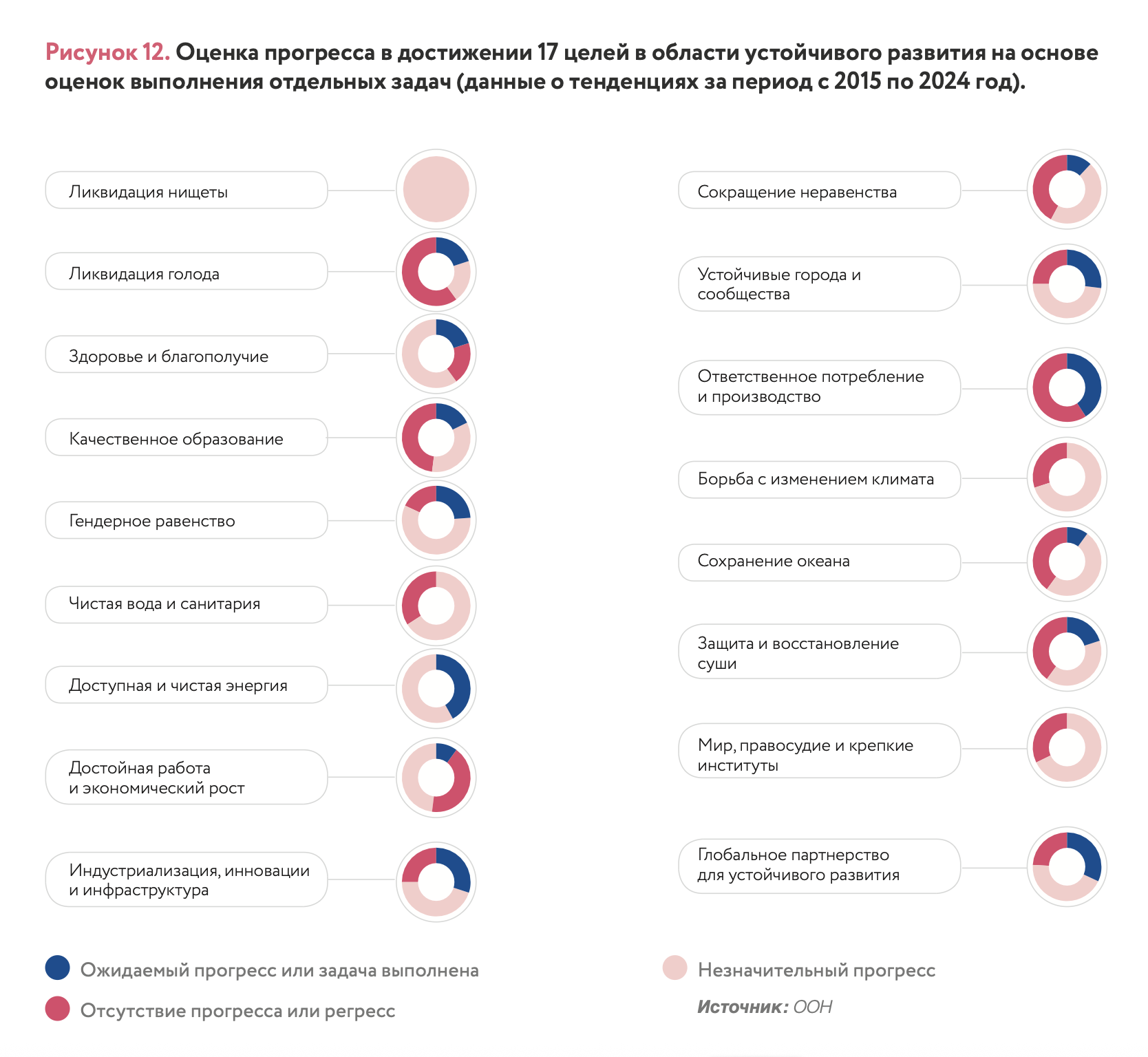

- Поиск новой модели

- Солидарное развитие как ответ на глобальную нестабильность

- Новая экономическая модель и устойчивые региональные блоки

- Региональные производственно-логистические инфраструктуры

- Доступ на глобальные рынки

- Новая демографическая и миграционная реальность

- Демократия и национальный политический суверенитет

- Россия как ключевое звено альянсов в Евразии и мире

Перед вами краткое содержание исследования, проведенного Фондом «Росконгресс», деловым изданием «Ведомости», Институтом исследований и экспертизы ВЭБ, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с экономистами из Германии, США и Китая.

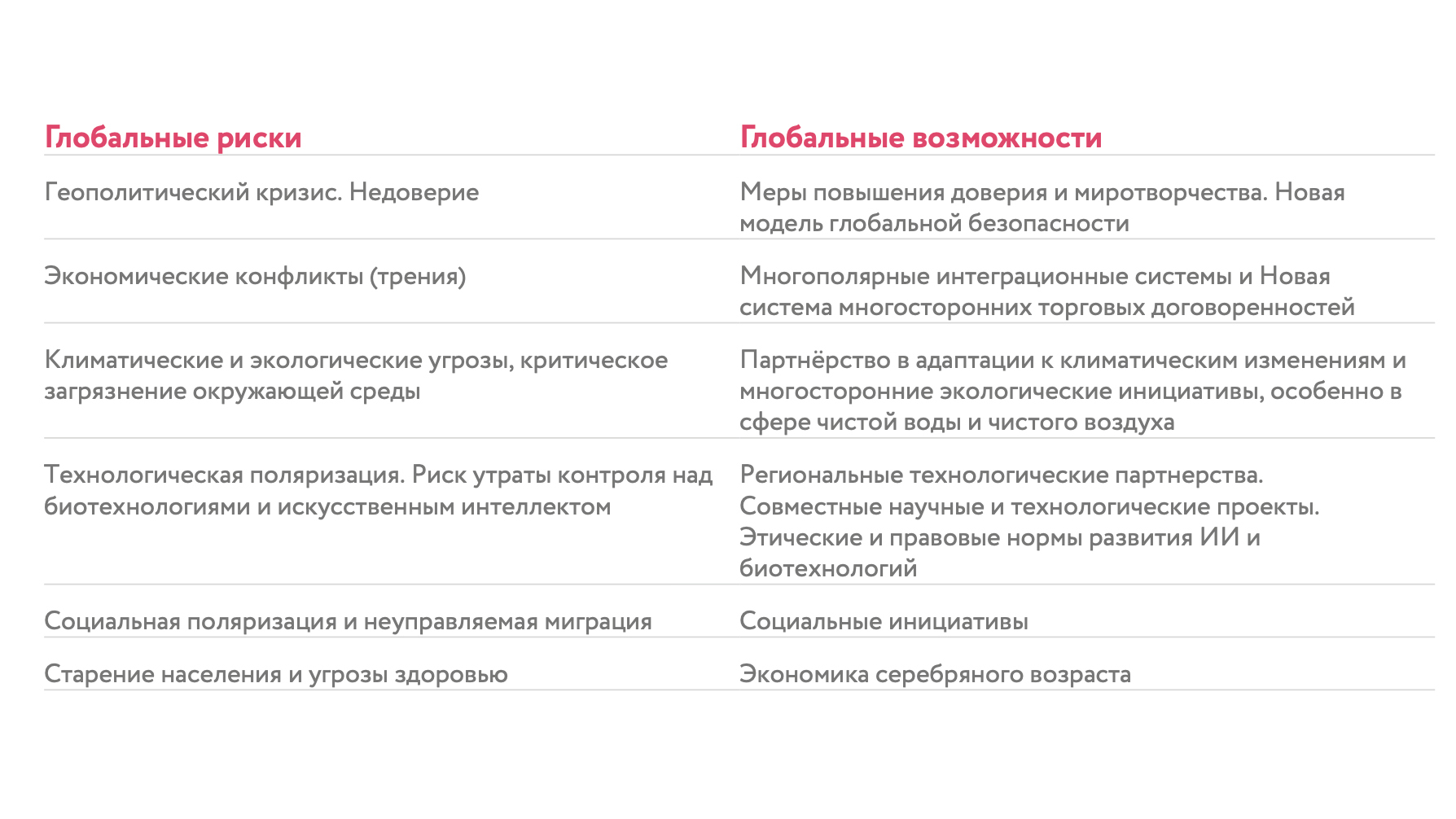

В ходе исследования широким кругом экспертов были рассмотрены основные глобальные риски и вызовы, проведена оценка траектории их развития до 2035 г., а также обсуждены вероятные и наиболее эффективные возможности организации сотрудничества стран мира для достижения целей экономического и социального развития, преодоления неравенства в мире и достижения целей устойчивого развития.

Почти 100 лет назад, когда в 1929 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел крах, мало кто представлял, какую цену заплатит мир за слабые экономические связи и неумение видеть перспективу. Перепроизводство, безудержный протекционизм США, их тарифная война с остальным миром и, наконец, демографические вызовы – все это, помноженное на последствия недавних больших геополитических потрясений в виде Первой мировой войны, в большинстве западных стран запустило глобальный экономический кризис, который привел к катастрофическим последствиям. Великая депрессия железной поступью начала свой путь по миру. Изменился мировой порядок, а также система международных и экономических отношений. Всего за 10 лет мир пройдет путь от «Ревущих двадцатых» до Второй мировой войны. Современные процессы, которые ведущие экономисты разбирают в этой работе, историкам напоминают события тех лет. Мы же ждем тщательного анализа сегодняшних экономических рисков, хотим не повторить ошибок прошлого и найти новые подходы в решении текущих экономических проблем. При всей схожести процессов, события XXI в., конечно, имеют отличия, подчиняются, во-многом, другим принципам, но и сегодня, существующие вызовы, если на них не реагировать, могут привести к непредсказуемым последствиям. А мы хотим управлять своим будущим сами. Ни у кого не вызывает сомнений, что следующие 10 лет необратимо изменят мир. Мы же в состоянии и обязаны определить свои роль и место в новом мире самостоятельно. Точно также, что такое право есть у других стран и народов. Исследование, предложенное вашему вниманию, касается ключевых технологических, экономических, социальных и геополитических аспектов, предлагает возможные сценарии развития до 2035 г. и ищет ответы на вопрос: где находятся возможные точки роста мировой экономики? Сегодня мы хотели бы пригласить к диалогу заинтересованных и неравнодушных. Определить правильные векторы общего экономического развития – значит, обеспечить справедливое будущее нам и нашим детям.

С полной версией доклада, а также дополнительными материалами и комментариями экспертов о глобальном развитии вы можете ознакомиться, перейдя по QR-коду ниже.

Однополярная глобализация: конфликты вместо позитивной повестки миру

Современная модель мирового развития обладает всеми признаками глубокого кризиса. Однополярная глобализация умирает, но в агонии порождает все новые кризисы и конфликты по всему миру. Защитой от нестабильности может стать новая многополярная модель, где вместо единых правил для всех будет действовать несколько параллельных систем. Такая модель регионализации с образованием нескольких центров силы уже формируется. Крупнейшие из них будут возглавлять США и Китай. Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли новые центры силы договориться или конфликты станут перманентными.

Риски мирового развития и структурный кризис мировой экономики

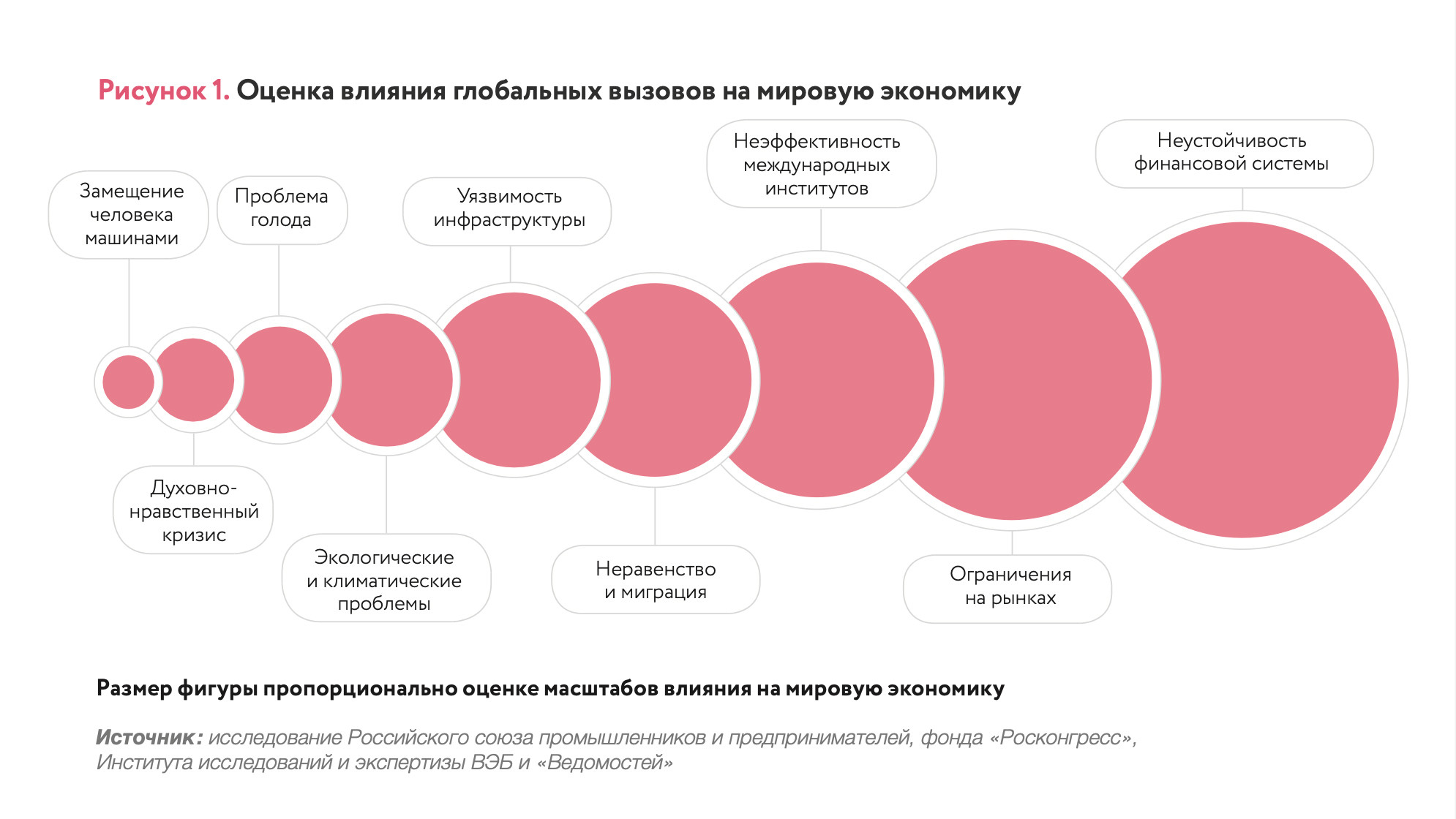

Нынешний кризис мирового экономического и политического порядка – это следствие длительного цикла глобализации мировой экономики. Глобальные институты охвачены кризисом, баланс сил между основными экономическими центрами радикально изменился. Все это происходит на фоне дефицита доверия и слабости механизмов партнерства.

Уровень геополитического противостояния останется высоким. Старые экономические преимущества исчерпаны, возрастает напряженность между старыми и новыми центрами силы. Это находит свое отражение в изменениях, которые происходят в сфере международной торговли, в перестраивании глобальных производственных цепочек, системы международных расчетов и валютных отношений, в усиливающемся технологическом соперничестве.

После холодной войны Запад пытался выстроить мир по своим правилам, и геополитическая конкуренция возобладала над сотрудничеством. Спустя десятилетия Китай, Россия, страны Глобального Юга и даже ЕС оспаривают эту модель.

Центр мировой экономической активности все больше перемещается в страны Большой Евразии, где уже сейчас сосредоточено более половины населения мира. Их доля в мировом номинальном ВВП составляет до 30%. Индустриализация и урбанизация, начавшись в государствах Юго-Восточной Азии, распространились на Пакистан, Иран, Египет, Алжир. Наступает новый период пробуждения Африки, характеризующийся не только быстрым ростом населения, но и значительным экономическим подъемом. Трансформация полюсов развития провоцирует конфликты. Мировые военные расходы выросли с 2005 г. более чем в 2,2 раза, превысив $2,4 трлн, и продолжают расти.

В условиях изменившегося баланса сил нарастает конфронтация между ведущими странами на всех уровнях (геополитический, военный, экономический). Перестали эффективно работать институты регулирования мировой экономики и торговли, выстраиваются торговые барьеры (от таможенных пошлин до новых инструментов углеродного регулирования), разрушена международная система безопасности. Формируются преграды для глобального научно-технологического развития из-за монополии развитых стран на ведущие технологии: порядка 40% корпоративных исследований и разработок в мире приходится всего на 50 компаний, которые базируются в нескольких развитых странах.

Главный риск противостояния ведущих держав состоит в потенциальном снижении качества жизни населения, сокращении трансферта технологий, увеличении неравенства, нарастании экологического ущерба. Под ударом оказалась вся система Целей устойчивого развития. Дополнительными вызовами являются чрезмерная милитаризация и увеличение количества вооруженных конфликтов; нарастание протекционизма в торговле и фрагментация мировой экономики; риски утраты контроля над цифровыми и биотехнологиями; утрата доверия и разобщенность ведущих стран при решении глобальных проблем. В частности, влияние человека на окружающую среду достигло максимума и становится основанием для возникновения кризисов, связанных с изменением климата, нарастанием выбросов вредных веществ предприятиями, истощением озонового слоя, деградацией земель, опустыниванием, увеличением дефицита воды и ухудшением биоразнообразия. Решать и полностью устранять последствия этих кризисов человек не научился. Ключевым фактором смягчения техногенной нагрузки на природу являются согласованные действия всех стран и реализация партнерских экологических проектов.

Основные особенности современной стадии глобального развития связаны с изменением баланса сил в пользу развивающихся стран, становлением Китая и Индии в качестве лидеров развивающегося мира, что не только создает пространство для конфликтов, но прежде всего дает возможность формирования новой системы международных экономических (торговых и финансовых) институтов и более справедливых принципов регулирования мирового развития. Распространение новых технологий в страны с молодым населением, дешевыми природными и трудовыми ресурсами превращает Азию и Африку в ключевые регионы роста в долгосрочной перспективе. А запрос на новые формы международного сотрудничества исходя из стремления к более счастливому будущему для всех живущих на планете, из объединения государств, социальных групп и граждан вокруг общей ответственности за Землю и мирное развитие ставит вопрос о реформировании ряда международных организаций для их большего соответствия происходящим изменениям геополитического и геоэкономического характера.

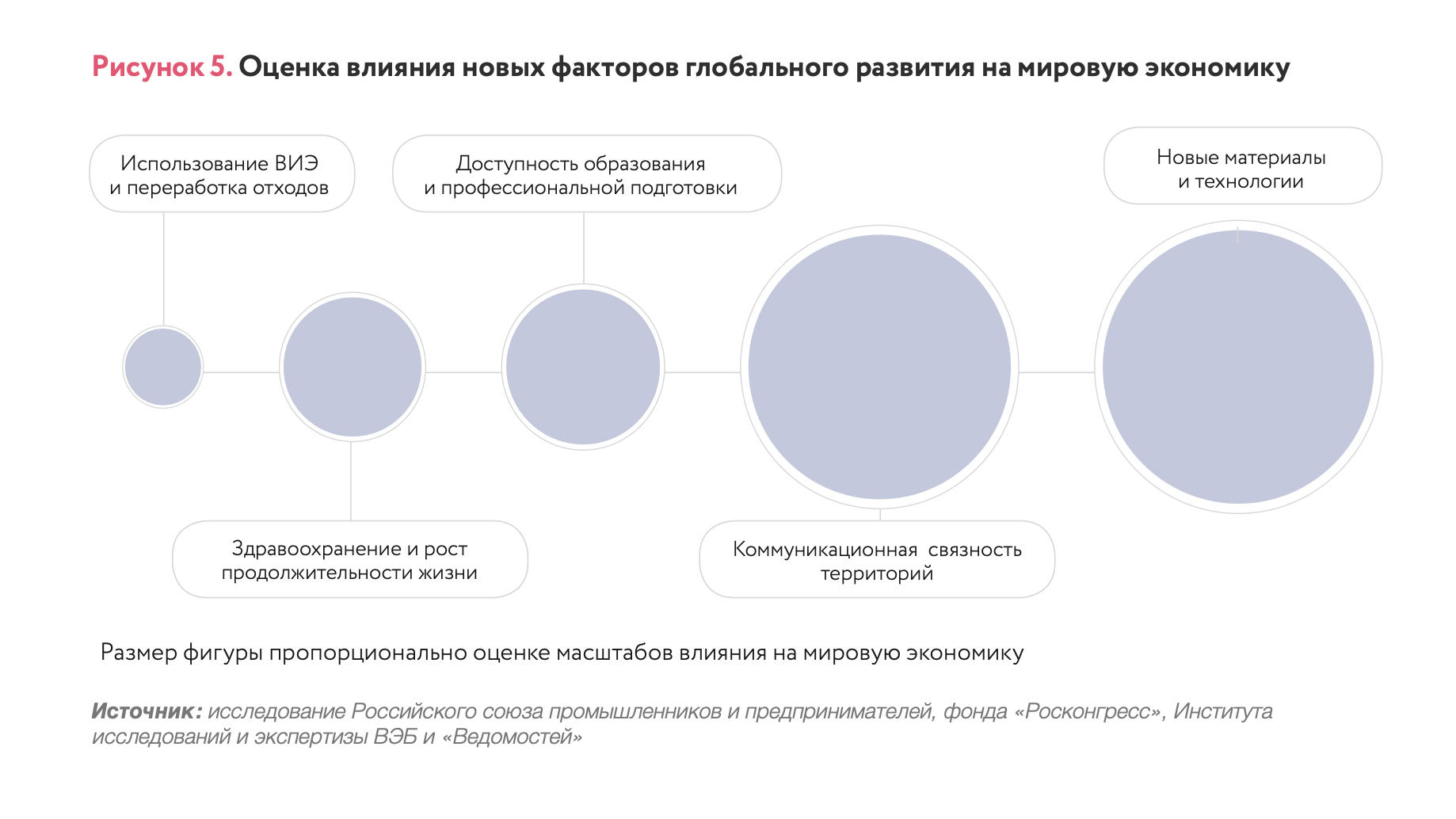

Происходят коренные трансформации в технологической сфере, способные качественно изменить ситуацию на мировых рынках и в обществе. Так, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта создает риски появления «новой бедности» и «нового богатого класса» как в развитых, так и в развивающихся странах. Для государственной политики это будет означать необходимость постепенного увеличения уровня регулирования и корпоративного налогообложения. В свою очередь, рост масштабов вторичного перераспределения доходов в пользу населения будет формировать новые условия общественного договора в большинстве крупнейших стран мира. Потребуется определить новые функции государства и бизнеса в меняющейся модели мирового устройства.

Демографическая ситуация в мире оказывает непосредственное влияние на формирование модели экономического развития как в крупнейших развитых, так и в развивающихся странах. Общей тенденцией будет снижение уровня рождаемости и старение населения. Это потребует значительной перестройки структуры экономики в пользу увеличения веса отраслей, связанных с человеческим капиталом (особенно медицины), а также роста эффективности использования трудовых ресурсов.

В геополитической гонке лидеры пока предпочитали свои интересы общечеловеческим. Но приходит время трансформации отношений, формирования новых долгосрочных договоренностей, которые позволят человечеству объединиться для устойчивого развития. Повышение стабильности на планете должно быть связано с поиском пути мирного сосуществования и взаимодействия между странами на взаимовыгодной основе.

Кризис мировой торговли и новые тарифные войны

Мировая торговля никогда не была равноправной. Развитые страны допускали развивающиеся государства на свои рынки в обмен на открытие их внутренних рынков, передачу национальных природных ресурсов под контроль транснационального капитала и закрепление монополии развитых стран на интеллектуальную собственность и высокие технологии.

В последние годы произошел экспоненциальный рост нетарифных ограничений в торговле со стороны разных стран. По мере воздействия на экономику и торговлю эти меры заменили собой торговые пошлины и в не меньшей степени ограничили глобальное развитие. Развитые страны используют механизмы защиты интеллектуальной собственности, для того чтобы закрепить за собой научно-технологическое лидерство, собирая научно-технологическую ренту с развивающихся государств в обмен на управляемый допуск их товаров на свои рынки. В 2025 г. в активную мировую повестку вернулись тарифные ограничения в торговле.

Торговые войны разрушают глобальные цепочки поставок. И хотя протекционизм сохранялся на протяжении всей истории как средство защиты слабеющих национальных производителей, почти полвека он принимал цивилизованные и в то же время изощренные формы. Например, защитные меры реализовывались через климатическую повестку и стандарты деятельности компаний, объединенные аббревиатурой ESG. При том что сами США и ЕС субсидировали свои проекты через Закон о снижении инфляции (IRA) и механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) соответственно. Таким образом они заставляли своих конкурентов повышать издержки или же просто покидать их рынки. Сейчас торговые войны идут в открытую. Согласно отчетам Всемирной торговой организации (ВТО), с 2009 по 2023 г. страны G20 ввели 2284 торговых ограничения, из которых более 1000 – после 2014 г. В 2025 г. США в одностороннем порядке повысили импортные пошлины для десятков торговых партнеров. Но вместо защиты западных компаний это приведет к фрагментации мировой торговли.

Помимо открытого протекционизма отдельные страны допустили безответственные атаки на торговую инфраструктуру своих конкурентов. Блокирование Суэцкого канала, взрыв «Северных потоков» и масштабные кибератаки показали хрупкость глобальных цепочек поставок. Все это формирует нестабильность на рынках и ухудшает перспективы экономического роста. Цены на газ в ЕС прыгали с $300 до $2000 за 1000 куб. м.

Под ударом оказалась глобальная финансовая система. Глобальный долг достиг $307 трлн (372% мирового ВВП), что при исчерпании источников для роста ставит под сомнение сохранность средств инвесторов и предвещает мрачное будущее беднейшим странам. Санкции, заморозка российских активов, фрагментация международной системы платежей SWIFT – все это ведет к тому, что бывшие глобальные институты теряют универсальность и доверие и подталкивают процессы дедолларизации. Доля доллара в резервах упала до 58%, а к 2035 г. может сократиться до 40–45%. Непредсказуемая политика управления ставками ФРС также подрывает доверие к долларовой системе, дестабилизирует рынки и вынуждает страны искать альтернативы.

Технологическое соперничество

Технологии становятся ключевым условием сохранения/захвата технологического лидерства для всех основных центров силы. Формируется новая реальность, в которой все основные игроки идут по пути индустриализации/реиндустриализации национальных экономик и технологической гонки, зачастую с существенной потерей эффективности.

Крупнейшим источником корпоративных исследований остаются США, обеспечивая свыше 42% совокупных корпоративных расходов на исследования и разработки. На 2-м месте – ЕС (18,7%), на 3-м – КНР (17,1%), далее с большим отрывом следуют Япония (~8,3%) и группа «остальных стран» (~13,5%), включающая Великобританию, Республику Корею, Тайвань, Швейцарию и др. Таким образом, пятерка ведущих технологических центров (США, ЕС, Китай, Япония и некоторые другие развитые экономики) аккумулирует более 85% глобальных корпоративных инвестиций в исследования и разработки.

Лидирующие страны не только наращивают свое преимущество, но и все больше дифференцируются по специализации, формируя конкурирующие центры технологического влияния. При этом два основных глобальных центра инновационной активности – США и Китай – все отчетливее расходятся в своих технологических подходах, выстраивая параллельные технико-экономические системы с разными стандартами и слабыми контактами друг с другом. Для глобальной экономики это будет означать общее снижение эффективности вложений в НИОКР в средне- и долгосрочной перспективе и рост барьеров на пути научно-технологического партнерства и обмена.

Демография: замедление роста численности и старение населения

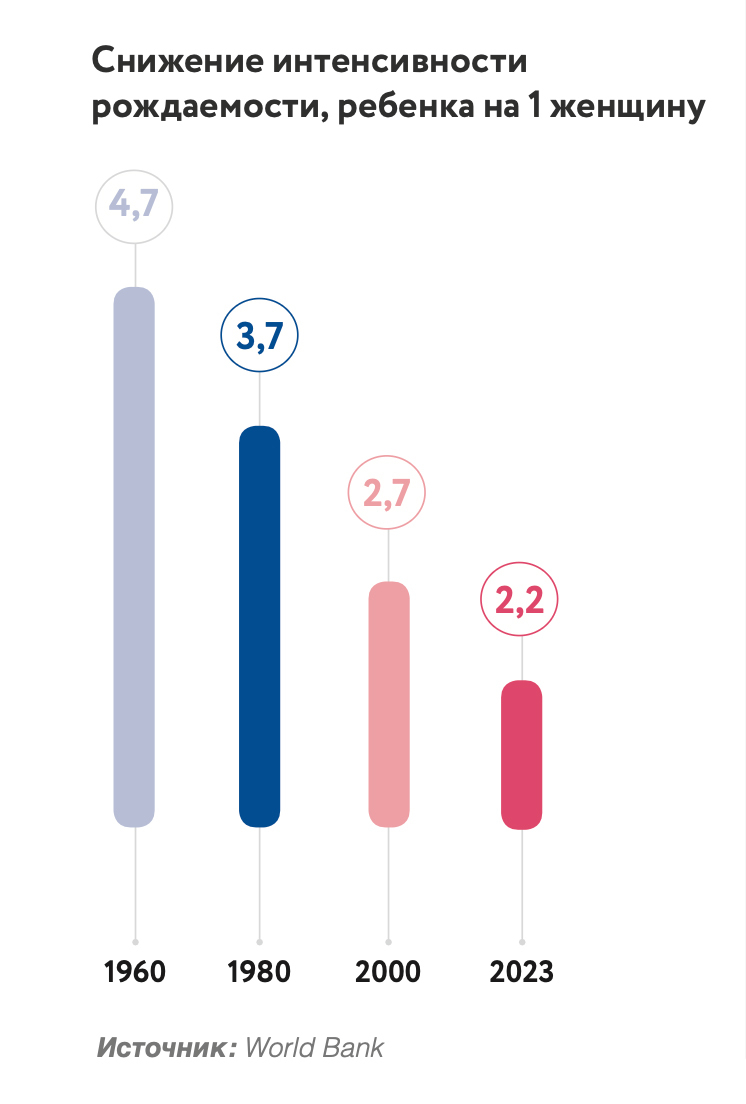

Мировая демографическая ситуация меняется. Еще недавно предполагалось, что снижение рождаемости в развитых странах компенсируется автоматизацией и миграцией, однако рост населения замедляется повсеместно. Этот ресурс глобального развития тоже близок к исчерпанию.

К концу 2022 г. численность населения мира превысила 8 млрд человек, увеличившись более чем в 2,5 раза за 80 лет. По прогнозу ООН, к 2050 г. оно вырастет еще на 20% до 9,7 млрд, однако уже очевидно, что вместо перепроизводства населения очень многие страны рискуют оказаться в демографической яме. В течение многих лет наблюдается снижение мирового показателя интенсивности рождаемости: в 1960 г. – 4,7, в 1980 г. – 3,7, в 2000 г. – 2,7, в 2023 г. – 2,2 ребенка на женщину. По прогнозу ООН, этот показатель продолжит снижаться, хотя и меньшими темпами–- до 2,1 ребенка на женщину в 2050 г. Но в некоторых странах ситуация более критическая: в Германии, Италии и Японии на одну женщину приходится меньше 1,5 ребенка, а в Южной Корее этот показатель и вовсе упал до катастрофических 0,78.

Частично компенсировать эту ситуацию может рост продолжительности жизни, которая составляла в 1960 г. для обоих полов 51 год, к 1980 г. увеличилась до 62 лет, к 2000 г. – до 68 лет. В 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 73,3 года, а согласно среднему варианту демографического прогноза ООН, в 2050 г. она достигнет 77 лет.

Но в результате общество стремительно стареет: каждый пятый европеец уже перешагнул 65-летний рубеж, а к 2035 г. пенсионеры составят четверть населения ЕС. В Китае темпы старения могут оказаться еще выше, чем в Европе: политика «Одна семья – один ребенок» аукнулась демографической ямой, которая усиливается гендерным дисбалансом.

Мир столкнется с радикальной трансформацией трудового и социального ландшафта уже к 2035 г. Согласно прогнозам ООН, население 55 стран (включая Японию, Китай и большинство европейских государств) будет сокращаться на 1% и более ежегодно. При этом глобальное трудоспособное население (15–64 года) достигнет пика в 5,6 млрд человек к 2030 г., после чего начнет неуклонно снижаться. Темпы прироста трудоспособного населения в США снизились с 2,5% в год в 1970-х гг. до менее 0,5% в настоящее время. К 2030 г. дефицит рабочей силы в развитых странах достигнет 50 млн человек. Социальные системы трещат по швам – если в 1950-х гг. на одного пенсионера приходилось 12 работающих, то через 10 лет их будет всего двое.

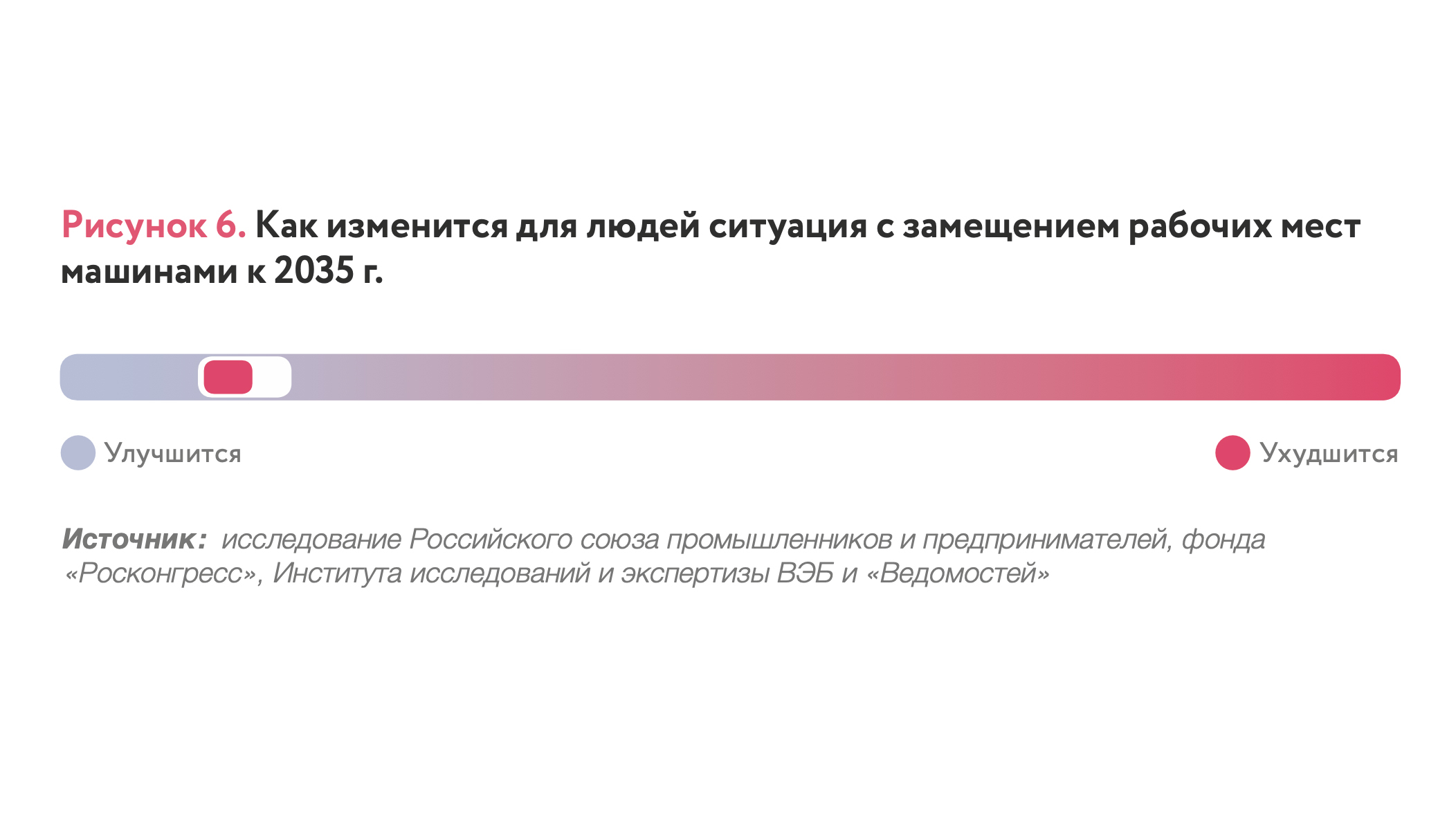

Согласно исследованию McKinsey, опубликованному в 2023 г., к 2035 г. автоматизация заменит до 30% рабочих мест в промышленности и 20% в сфере услуг. Отрасли с наибольшими возможностями для такой замены – логистика (70% складских операций), бухгалтерия (50% рутинных операций), ритейл (40% кассиров). Но многие виды деятельности заменить машинами будет довольно сложно, а в некоторых профессиях будет расти дефицит кадров. Так, для ухода за пожилыми людьми потребуется дополнительно 14 млн человек только в странах Организации экономического сотрудничества и развития, по данным ILO, опубликованным в 2023 г.

Власти пытаются повысить рождаемость, предлагая щедрые выплаты или стимулируя трудовую миграцию из-за рубежа. Но первое дает временный и не столь значительный эффект, а второе провоцирует социальные взрывы. Альтернативы – роботизация и повышение пенсионного возраста до 70 лет – выглядят скорее как временные решения, не гарантирующие полноценного замещения экономически активного населения.

Неравенство и голод как симптомы нездоровой экономической модели

Хотя глобализация сулила общее повышение благосостояния, на практике она усилила неравенство: развитые страны выиграли, а развивающиеся остались зависимыми от сырьевой модели.

Несмотря на несколько десятилетий динамичного развития мирового производства агропродовольственной продукции, глобальная проблема голода остается актуальной, особенно в беднейших странах. Тенденция сокращения численности голодающих в мире (по оценкам FAO, с 785 млн человек в 2000 г. до 539 млн человек в 2014 г.), обусловленная глобализацией мировой экономики и ускоренным экономическим ростом развивающихся стран, прекратилась во второй половине 2010-х гг., а с начала 2020-х гг. наблюдался рост численности голодающих – до 672 млн в 2024 г.

Увеличению количества голодающих способствовали участившиеся засухи, военные конфликты и рост цен на продовольствие. В марте 2022 г. ценовой индекс FAO достиг исторического максимума – 160% относительно средних цен 2014–2016 гг. В настоящее время этот индекс остается на достаточно высоком уровне (127% в феврале 2025 г.). В долгосрочной перспективе напряженность на агропродовольственном рынке может усилиться. При этом переход к технологиям устойчивого земледелия, органического сельского хозяйства, климатически нейтрального производства может снизить продуктивность аграрного сектора, что создаст новые ограничения в решении глобальной продовольственной проблемы.

Кризис демократии и всеобщий рост недоверия

Экономический рост, как и комплексное повышение качества жизни и достижение Целей устойчивого развития, все больше начинает зависеть не только от масштабов используемых ресурсов, но и от доверия между субъектами экономики, а также от уровня организации социального капитала (или общественных институтов).

Культурная унификация и навязчивая вестернизация вызвали обратный эффект – рост традиционалистских и антиглобалистских настроений. Чувство утраты контроля и воспринимаемая неэффективность социальных институтов при столкновении с трудно контролируемыми климатическими, эпидемиологическими, геополитическими и экономическими угрозами привели к глобальному кризису доверия к государству, НКО и СМИ, который наиболее выражен среди малообеспеченных групп населения. Доля мирового населения, которое считает, что «большинству людей можно доверять», сократилась примерно на 20% за последние 15 лет.

Институциональное доверие существенно влияет на межличностное, но имеет собственные закономерности, которые отражают разную организацию социального капитала (норм, правил, ценностей). Во многих государствах уровень доверия граждан существенно понизился как по отношению к правительствам (с 65% в 2020 г. до 52% в 2022 г.), так и к СМИ (с 56 до 50%). В то же время доверие к бизнесу почти не изменилось (62% против 61%).

И тому есть причины. Санкции в определенный момент стали инструментом влияния на политический суверенитет противников западных стран. С 2014 г. число персональных санкций выросло в 17 раз, и более трети из них введены по политическим мотивам. Санкции применяются не только за международные аспекты деятельности государств, компаний и отдельных людей, но и за их деятельность у себя дома, что является совершенно недопустимым.

Сбережение природы и экологический кризис

Сегодня уровень ресурсопользования превышает все разумные пределы, и это глобальная проблема. Технические возможности человека достигли исторического максимума, однако многие технологии несут большие риски для экосистем и будущего цивилизации. Хозяйственная деятельность нанесла значительный ущерб трем четвертям суши и двум третям океанов, нарушив их естественные экосистемы. Природный дисбаланс приводит к экологическим кризисам, последствия которых устранять полностью люди пока не научились.

Несмотря на положительные тенденции и сокращение удельных выбросов углекислого газа на единицу ВВП, глобальные выбросы углекислого газа от сжигания топлива в 2021 г. достигли рекордного уровня в 33,6 гигатонны (Гт), а выбросы в обрабатывающей промышленности – 6,1 Гт. Уже к 2030 г. мир может вплотную подойти к экологической точке невозврата. Это означает, что потребуются неотложные меры по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, придется ограничивать хозяйственную деятельность на значительных территориях суши и акватории. При этом могут понадобиться гораздо большие инвестиции, чем те, которые предусмотрены Глобальной рамочной программой по биоразнообразию, принятой в 2022 г. Согласно документу, к 2030 г. необходимо обеспечить защиту минимум 30% наземных, внутренних водных, прибрежных и морских территорий, эффективное восстановление не менее 30% деградировавших земель, направляя на эти цели $200 млрд в год.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), экономические потери от погодных и климатических катастроф стремительно растут. Так, с 1970 по 2021 г. общий ущерб составил $4,3 трлн. Более трети этой суммы ($1,5 трлн) пришлось на период 2010–2019 гг., что говорит об ускорении разрушительных для планеты процессов. В среднегодовом выражении ущерб увеличился с $86 млрд в 1970–2021 гг. до более $280 млрд в 2021–2024 гг., согласно оценке Swiss Re.

Тренд сохраняется из-за растущего количества экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения, засухи, с ущербом не менее $1 млрд каждое. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в 1980-х гг. в среднем за пятилетие случалось 16 крупных стихийных бедствий, в 1990-х – 28, в 2000-х – 34, в 2010-х – 66, а в период 2020–2024 гг. – уже 115. За период 1980–2000 гг. число пострадавших от них было менее 100 млн человек, а в 2001–2024 гг. – вдвое больше: свыше 200 млн. Увеличение масштабов последствий природных катастроф связано в том числе с ростом плотности населения на территориях, которые раньше считались безопасными для ведения хозяйственной деятельности.

При этом развивающиеся страны вслед за крупными державами все активнее используют агрессивную риторику и политику, пытаясь обеспечить себе доступ к необходимым ресурсам. Вода, нефть, плодородные земли – именно с ними связана значительная часть военных конфликтов и боевых столкновений в последние годы. Борьба за воду (Нил, Меконг, Инд), плодородные земли (Африка), морские месторождения. Споры за Нил между Эфиопией и Египтом, конфликты вокруг Меконга и Инда, столкновения из-за черноземов в Африке и нефтяных месторождений в морях – все это звенья одной цепи.

Одновременно идут климатические трансформации. 2024 г. – самый жаркий за всю историю метеонаблюдений. Климатическая миграция может составить до 1,2 млрд человек к 2030 г. – это еще один неуправляемый процесс в глобальной дестабилизации.

Поиск новой модели

К 2030 г. мировому сообществу в полной мере не удастся достигнуть ни одной из 17 Целей устойчивого развития, частичный успех будет достигнут в отношении 11 целей, а в отношении еще шести будет наблюдаться либо прекращение прогресса, либо даже регресс. При этом углубляется разрыв в результатах достижения целей между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким уровнем дохода. Преодоление этих проблем затруднительно только на национальном уровне, и если глобальные институты не смогли пока создать устойчивых механизмов для прогресса, то, по всей видимости, эти цели должны стать приоритетом для региональных объединений.

Даже развитые страны не свободны от проблем в достижении Целей устойчивого развития, поэтому можно утверждать, что поиск новой модели развития ведется и в западном блоке. Атлантическая модель экономического развития подразумевает лидерство стран в финансовой сфере, разработке и экспорте технологий, бизнес-моделей, в создании новых рынков, а также абсолютное доминирование в принятии решений международными институтами. При этом интересы частных компаний превалируют над государственными. И хотя в той или иной степени для атлантической модели характерны элементы европейского социального государства, ей все равно присущ высокий уровень общественного неравенства.

Китайская модель предполагает тесное политическое, экономическое и технологическое сотрудничество с лидером в обмен на инвестиции, доступ к технологиям и на глобальный рынок. Такой подход на первый взгляд выглядит достаточно привлекательным для многих развивающихся и новых индустриальных государств. Однако со временем им становится все более очевидно, что дальнейшее развитие возможно только при непрерывном притоке инвестиций и технологий со стороны лидера, а также крайне высокие экологические и энергетические издержки.

Но сегодня все более четко проступают контуры новой модели кооперационного развития для стран, которые в силу разных обстоятельств не могут повторить китайский путь, но и не способны в полной мере самостоятельно реализовать евроатлантический. Такие страны на протяжении последних десятилетий активно использовали стратегию региональной кооперации как инструмент преодоления технологического отставания. При этом каждое государство претендует на определенную зону ответственности в технологиях или на рынках, уступая другие полномочия партнерам по альянсу.

Например, в современных условиях глобальной экономической нестабильности и усиления протекционистских тенденций Китай активно продвигает альтернативные модели международного сотрудничества. В противовес западной системе торговых отношений страна инициировала масштабный проект «Пояс и путь» и разработала концепцию сообщества государств «общей судьбы», позиционируя их как платформы для развития свободной торговли и укрепления региональных связей.

В отсутствие универсальной модели экономической интеграции, которая могла бы удовлетворить интересы всех участников, развивается множество параллельных форматов сотрудничества. Модели регионализации демонстрируют различную степень передачи национальных полномочий наднациональным органам. При этом каждая система имеет свои преимущества и ограничения. Пример мягкой интеграции – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где согласование политики происходит без жестких обязательств. Такое сотрудничество хотя и сохраняет суверенитет участников, но существенно ограничивает возможности их координации. На другом полюсе находится жесткая интеграция по образцу ЕС с передачей значительного объема законодательных, бюджетных и судебных функций на наднациональный уровень. Однако данная модель в последнее время сталкивается с очевидными пределами своей эффективности. Наиболее перспективными выглядят гибридные модели, подобные Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), которые сочетают создание общего рынка с сохранением национального суверенитета по ключевым вопросам.

Новые модели формируются как ответ на глобальные вызовы, и одновременно на те возможности, которые открываются перед странами мира благодаря технологиям и накопленному гуманитарному потенциалу человечества. Реализовать эти возможности для экономического роста и устойчивого развития можно только объединившись.

Глобальное развития должно быть основано на универсальных ценностях и предполагать присущее всем государствам стремления к прогрессу по четырем направлениям:

достижение высокого уровня экономического развития и жизни;

улучшение здоровья населения;

сохранение окружающей среды;

обеспечение национальной безопасности.

Солидарное развитие как ответ на глобальную нестабильность

Солидарность вместо традиционной межгосударственной конкуренции – вот возможное решение проблемы нарастающей экономической нестабильности, порождаемой кризисом однополярной модели глобализации. Современный мир требует пересмотра устаревших парадигм, основанных на узко понимаемых национальных интересах. Переход к модели кооперации и коллективной ответственности за ключевые мировые процессы может стать устойчивой альтернативой нынешней глобальной системе.

Новая экономическая модель и устойчивые региональные блоки

Составляющие экономической модели региональных блоков – общие валюты или платежные системы, совместная инфраструктура (транспортные коридоры, энергосети, цифровые платформы), координация регулирования (гармонизация налогов, экологических норм, трудовых стандартов). Это также коллективная безопасность и совместные меры против санкций, киберугроз, миграционных кризисов.

Базисом модели должны стать системы трансграничных платежей с использованием многостороннего клиринга и условной расчетной единицы в форме общей цифровой валюты. Ее конвертация в национальные валюты на внутренних рынках будет гарантироваться центральными банками стран-участников.

Использование общей платформы цифровой валюты обеспечит высокую, значительно превосходящую показатели традиционных систем осуществления платежей, скорость расчетов, их надежность и конфиденциальность, экономию издержек, независимость и равноправность каждого из участников, защиту от санкций «третьих стран».

Осуществление взаимных расчетов при помощи условной расчетной единицы с прозрачным принципом определения ее стоимости позволит минимизировать курсовые риски участников расчетов. Такой подход, сочетающий гибкость реагирования на рыночные колебания с поддержанием стабильных обменных пропорций по отношению к национальным валютам, способен обеспечить справедливые условия торгового обмена. Формирование доверия участников системы к условной расчетной единице требует создания механизма обеспечения эмитируемых обязательств, аналогичного принципам, используемым в классических стейблкойнах. Ключевым условием является полное обеспечение расчетной единицы защитными активами, выполняющими функцию стабилизатора стоимости. При этом принципиальное значение имеет не только формальное декларирование обеспечения, но и гарантированная возможность конвертации, подкрепленная реальным наличием достаточного объема резервов.

Россия обладает значительным географическим и экономическим потенциалом, поэтому может играть важную роль в объединении усилий разных государств по построению более справедливого, гуманистичного и экологически ответственного мира.

Региональные производственно-логистические инфраструктуры

Международная торговля остается драйвером экономического роста для подавляющего большинства государств. Это предопределяет ее центральную роль в формировании контуров многополярного мира. Новые экономические альянсы будут создаваться прежде всего для достижения санкционной устойчивости – либо за счет масштабов объединения, либо через контроль над критически важными активами: технологиями, транспортными коридорами, энергетическими системами и т. д. Страны могут по-разному интегрироваться в новые объединения. Одни полностью свяжут свою стратегию развития с участием в конкретном блоке. Другие выберут избирательный подход, подключая лишь отдельные секторы экономики к сотрудничеству с различными центрами силы.

К 2035 г. может сформироваться многоконтурная система мировой торговли. Лидерство по-прежнему сохранят западные страны, которые продолжат агрессивную конкурентную борьбу друг с другом и с остальным миром, в том числе через все более сильный контроль за распространением технологий. Однако появится и санкционно устойчивый пояс солидарности из 2–3 региональных объединений. За 10 лет он выработает достаточный опыт координации целей и приоритетов реализации совместных инициатив. Останутся страны, которые по тем или иным причинам не смогли присоединиться ни к западному блоку, ни к одному из региональных объединений.

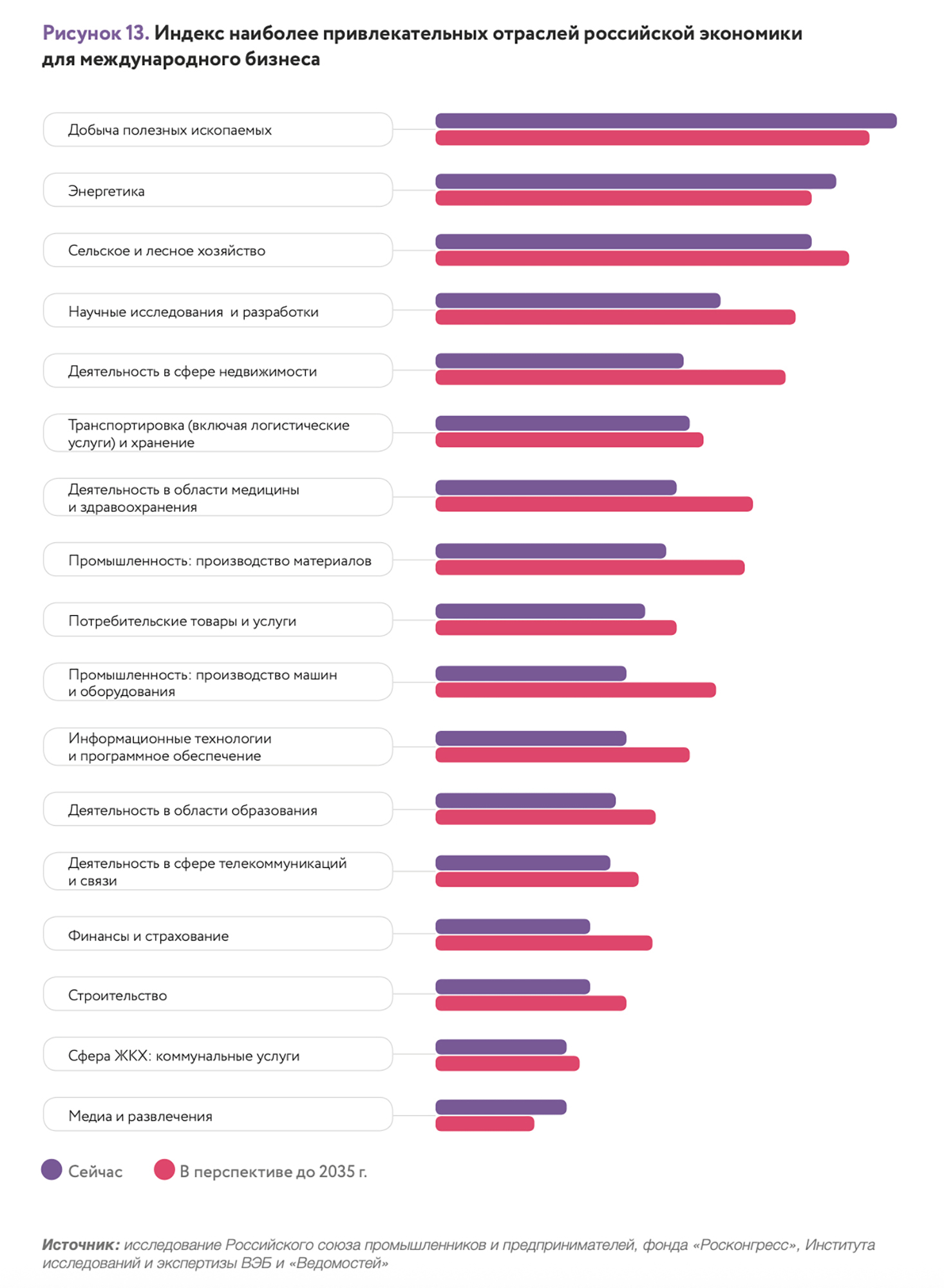

Россия обладает уникальными преимуществами в глобальной экономике благодаря значительным товарным и сырьевым ресурсам. Страна способна дополнять и стабилизировать любые производственные цепочки. Инженерный задел и огромные первичные ресурсы позволяют создавать новые предприятия специально под конкретного заказчика и цепочки поставок. При этом важно, что Россия – одна из немногих стран, способных обеспечить высокий уровень безопасности и инфраструктурной защищенности производств как от физических угроз, так и от цифровых.

Высокотехнологичная финансовая инфраструктура и значительные доходы российских предприятий от экспорта могут сделать торговлю между странами будущих альянсов безопаснее и стабильнее. Это повысит доверие партнеров и снизит риски в совместных проектах.

Доступ на глобальные рынки

Сегодня почти все новые продуктовые рынки сразу становятся глобальными. Это требует разработки международных норм, препятствующих монополизации и ограничению доступа с одной стороны, санкциям и манипуляциям – с другой. Правила глобальных рынков – это еще один из элементов новой модели глобальной торговли. Критическими для экономического роста сегодня являются рынок продовольствия, энергии и технологий.

Инициатива глобальной продовольственной безопасности

В мире производится достаточно продовольствия, но около трети его утрачивается. Причины голода носят социально-экономический характер. Это бедность и неэффективное распределение продовольствия. Поэтому важно не просто экстенсивно наращивать производство, но и повышать эффективность работы глобального рынка. Инициативы должны затрагивать:

экстренные интервенции продовольствия для оказания неотложной гуманитарной помощи и демпфирования различного рода обстоятельств, снижающих глобальную продовольственную безопасность (неурожаи, военные конфликты, эпидемии). В том числе возможно формирование международных продовольственных фондов, операторы которых должны обладать необходимой инфраструктурой для хранения и мультимодальной отгрузки;

развитие местных рынков и технологий, а также усиление подготовки кадров агропромышленного комплекса (АПК). Это позволяет повышать эффективность локальных производителей и переработчиков, в том числе через создание совместных предприятий;

защиту глобальных цепочек поставок продовольствия, удобрений и прочей продукции сельского хозяйства;

создание альтернативных товарных бирж и финансовых инструментов для минимизации финансовых спекуляций;

тарифные и прочие преференции для торговли продовольствием.

Основным инструментом стимулирования региональной интеграции может быть соглашение по коллективной продовольственной безопасности. Необходимо развивать международное сотрудничество в области ветеринарии и санитарии, способствуя эффективному и оперативному противодействию трансграничным эпизоотиям и болезням растений. Целесообразно продвигать системные механизмы оперативного признания регионализации в АПК. Это позволит упростить доступ производителей на рынки и поддержит устойчивость агропромышленных цепочек. Они, в свою очередь, обеспечат неразрывность создания добавленной стоимости. Одновременно необходимо развивать сотрудничество в области стандартизации АПК. Важно корректно отражать вклад агропрома в климатические изменения. Решения следует принимать при комплексном участии национального бизнеса, который должен иметь право голоса.

Глобальная энергетическая инициатива

Экономический рост стран мира, особенно развивающихся, во многом зависит от возможностей доступа к энергии. Необходимо ее наращивать и повышать энергоэффективность, учитывая экологические и климатические требования. Условиями поступательного развития мировой и российской энергетики являются свободное распространение энергетических и энергосберегающих технологий, а также донастройка региональных энергетических интеграционных объединений. Она подразумевает:

защиту глобальных цепочек поставок энергетических ресурсов, объектов международной инфраструктуры и энергетического машиностроения;

создание альтернативных товарных бирж и финансовых инструментов для минимизации финансовых спекуляций.

Глобальная космическая инициатива

Качественное изменение ситуации с регулированием деятельности стран в космосе возможно при отстаивании суверенности космоса для каждого государства. Важно исключить ситуацию, когда отдельные страны окажутся без возможности выхода в космос. Для этого необходимо решить ряд задач:

обеспечить справедливый доступ к орбитам и ресурсам, включая выделение квот, их соблюдение, перераспределение, инспектирование и санкции, в том числе оперирование на орбите, а также обеспечение международных транзитных коридоров для пусков в дальний космос, выведения новых спутников и т. п.;

ограничить милитаризацию космоса;

реализовать программы по борьбе с космическим мусором;

разработать нормативные требования для спутникового интернета, в частности касающиеся ограничения его влияния на другие сервисы на Земле, запрета цензуры и слежки, одностороннего отключения потребителей и др.;

установить мораторий на частную собственность на космических телах до выработки соответствующих норм.

Новая демографическая и миграционная реальность

С точки зрения социальной политики нехватка сотрудников может оказаться серьезным вызовом. До сих пор основным направлением для миграции являлись страны Запада. Их законодательство было умеренно жестким, оно предоставляло преференции тем или иным группам мигрантов. К 2035 г. страны Запада по-прежнему будут нуждаться в притоке 50–70 млн мигрантов. Однако миграционная политика ужесточится. Усилятся требования к ассимиляции (обязательное изучение языка, тесты на знание ценностей), будет сделана ставка на квалифицированных мигрантов с помощью квот для высококвалифицированных специалистов.

В странах Азии традиционно жесткая политика в отношении мигрантов не будет смягчена, поскольку эти государства сегодня лидируют по темпам роботизации производств, а также сохраняют внутренние демографические резервы за счет большой численности населения. Азиатские страны будут допускать определенное количество временных трудовых мигрантов (с запретом на ПМЖ), развивая цифровые системы для их учета (например, мониторинг геолокации мобильных устройств).

Из-за экономических и климатических изменений миграция людей растет. Это усиливает напряженность между странами Юга и Севера. Без совместных решений конфликты будут обостряться, поэтому нужны общие правила регулирования миграции, отвечающие Целям устойчивого развития человечества. Глобальные решения начнутся с успешных региональных инициатив, затрагивающих не только правила миграции, но и регулирование роботизации и автоматизации, квотирование удаленных работников, систему обмена персональной информацией между странами, реформу пенсионного портфеля, где взносы будут следовать за мигрантом, и т. д.

Демократия и национальный политический суверенитет

К 2035 г. традиционная демократия западного образца претерпит радикальные изменения под давлением трех ключевых факторов. Во-первых, ослабнет значимость санкционной политики как инструмента геополитики против крупнейших государств. Хотя в отношении остальных стран, в том числе не входящих в региональные блоки, риск санкций может только возрасти. Во-вторых, политические процессы будут все больше зависеть от цифровых технологий. В-третьих, растущая роль региональных объединений будет требовать признания того факта, что в мире есть различные модели общественного устройства и демократия бывает не только либеральной. Протест против санкций по политическим причинам станет нарастать.

Формирование политических систем, устойчивых к санкционному давлению, будет происходить параллельно с созданием экономических блоков, обеспечивающих необходимый базис для сохранения суверенитета. Устойчивость политической системы к санкциям будет определяться рядом ключевых факторов. Во-первых, это качество доступных технологий учета и управления человеческим капиталом. Во-вторых, критически важны надежные системы организации выборов и фиксации волеизъявления граждан, обеспечивающие легитимность политических процессов. И в-третьих, способность защитить национальных политиков от политических, экономических, а также цифровых санкций – отключения от критически важных сервисов, кибератак или информационных вбросов. Технологии, обеспечивающие устойчивость к внешнему давлению, могут разрабатываться и внедряться в рамках региональных блоков, объединенных общими политическими ориентирами и ценностями.

Россия, столкнувшаяся с беспрецедентным в истории мировой экономики санкционным давлением, сегодня становится ключевым партнером для всех, кто ценит подлинный суверенитет, проверенным и надежным. Она не просто участвует в международных сделках, но и активно помогает союзникам защищать свои интересы, предлагая им юридические, технологические и дипломатические решения, уже доказавшие свою эффективность.

Россия как ключевое звено альянсов в Евразии и мире

У России есть все возможности стать активным участником формирования новой модели многостороннего развития, соединяющего динамичный рост доходов с достижением высоких показателей здоровья, качества городской и сельской среды, безопасности и экологичности.

В рамках ООН со стороны БРИКС может быть выдвинута инициатива глобального экономического соразвития. Это комплекс решений, направленных на снижение конфликтности между ключевыми странами, сокращение тарифных и нетарифных барьеров, а также на ограничение масштаба недобросовестной конкуренции, обеспечение защиты интересов наименее развитых стран и поддержание системы долгосрочных ориентиров развития. Целесообразно организовать серию международных переговоров не только на двусторонней, но и на многосторонней основе – с участием региональных интеграционных группировок (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, MERCOSUR, АСЕАН). Договоренности в тарифной и нетарифной сферах должны быть дополнены изменением баланса голосов в международных институтах развития (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.) в соответствии с увеличившейся долей в мире развивающихся экономик.

Российская Федерация, как одна из крупнейших стран мира по территории и экономическому потенциалу, занимает особое место в формировании новой модели глобализации. Сегодня она не только участвует в этом процессе, но и может стать ключевой объединяющей силой для государств, стремящихся к созданию более справедливого миропорядка, основанного на принципах гуманизма и экологической ответственности. Россия способна занять лидирующие позиции в новой системе глобального партнерства через конкретные инициативы. Это обеспечение энергетической доступности, гарантии продовольственной безопасности, развитие трансграничной инфраструктуры, сотрудничество в высокотехнологичных отраслях и космической сфере, а также укрепление коллективной безопасности. В каждое из этих направлений страна может внести весомый практический вклад.

Основа политики России – долгосрочное технологическое партнерство, направленное на создание совместных научно-образовательных альянсов и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Ключевые направления развитие трансграничных транспортных коридоров, создание независимых систем космической связи и глобальной логистики. Отдельное внимание построению суверенных финансовых платформ, защищенных информационных систем и комплексных экологических мониторинговых сетей.

Ставка России – на создание суверенного центра силы, открытого для взаимовыгодного сотрудничества с разными партнерами. Такой подход способен переформатировать мировую экономику, сделав ее двигателем всеобщего прогресса, а не инструментом обогащения узкой группы стран. Россия призвана стать одним из архитекторов нового многополярного мира – мира сотрудничества, а не конфронтации. Без ее конструктивной роли и ответственного подхода невозможно найти решения ключевых проблем современности, затрагивающих интересы не только евразийского пространства, но и всей планеты.

Современный экономический рост и повышение качества жизни все меньше зависят от объемов ресурсов и все больше – от уровня доверия в экономике и организации социальных связей. Для россиян ключевой ценностью остается справедливость, которая понимается в широком смысле как равный доступ к социальным услугам, здравоохранению, образованию и возможность достойной работы.

Россия обладает уникальным историко-культурным наследием, дополненным современными достижениями в искусстве. Сохраняя традиционные ценности и противодействуя их размыванию через межконфессиональный диалог, страна демонстрирует потенциал для создания единого культурно-информационного пространства в регионе.

Для построения экономики соразвития и партнерства Россия системно укрепляет три уровня доверия. Во-первых, это контрактное доверие – через цифровую прозрачность сделок, стабильные правила игры и высокую цену репутационных потерь для недобросовестных участников. Во-вторых, доверие, рождающееся из опыта сотрудничества, развитие профессиональных сообществ, обучение командной работе и разрешению конфликтов, расширение доступа к образованию и социальным лифтам. И наконец, самое глубокое – доверие, основанное на общности судьбы, которое требует укрепления гражданской идентичности, развития долгосрочного мышления и формирования вдохновляющего образа будущего.