Когда пожертвование имеет значение: как меценаты помогали науке

Меценатство и благотворительность в массовом сознании всегда были прочно связаны с покровительством искусствам. Это объясняется тем, что древнеримский государственный правитель Гай Цильний Меценат, чье имя и дало название феномену, прославился именно патронажем изящных искусств и поэзии. Но и ученые не обходились без своих благодетелей: сегодня, по случаю Международного дня благотворительности, знакомим вас с выдающимися филантропами и покровителями наук.

Первые влиятельные покровители наук появились еще в Античности. Одним из них был правитель Гиерон II из Сиракуз. И хотя он изначально руководствовался собственными интересами, не связанными с наукой, без него великий Архимед, вероятно, не открыл бы закона гидростатики.

Согласно известной легенде, Гиерон II заподозрил ювелира, изготовившего ему корону, в обмане: правитель Сиракуз считал, что в чистое золото подмешали серебро. Это он и поручил выяснить Архимеду, вручив ученому корону и слиток золота, равный ее весу. В результате выполнения этого поручения и родился знаменитый «закон Архимеда». А в награду за работу Архимед получил от Гиерона тот самый слиток золота, с которым проводил эксперименты. Правитель Сиракуз неизменно демонстрировал благосклонность к своему ученому-подданному. Например, именно Архимеду было поручено спустить построенный 100-метровый корабль «Сиракузия» на воду и выкачать воду из трюма, в результате чего был изобретен «Архимедов винт». И хотя внимание Гиерона к работе выдающегося древнегреческого ученого нельзя назвать меценатством в чистом виде, оно, несомненно, является примером, достойным подражания.

Медичи: великолепны во всем

Члены олигархическое семейство флорентийских банкиров Медичи вошли в историю как меценаты самых выдающихся итальянских художников и архитекторов эпохи Возрождения. Но не менее важный вклад Медичи внесли и в развитие науки и университетской культуры в Тоскане.

В начале XV века Медичи встали у власти во Флорентийской республике, которая незадолго до этого подчинила себе город Пизу, крупнейший морской порт Тосканы. Действовавший в Пизе с 1343 года университет, один из первых университетов Европы и Италии, не выдержал финансовых и политических потрясений и закрылся. Однако по инициативе Лоренцо Медичи, вошедшего в историю под прозвищем «Великолепный», в 1473 году университет возобновил работу. У учебного заведения еще не было собственных помещений, занятия проходили дома у преподавателей или при церквях. И тогда Медичи приказал построить на площади Пьяцца дель Грано новое здание — палаццо делла Сапиенца (прим. ред.: от итал. palazzo della sapienza— дворец мудрости), где на первом этаже разместились бы аудитории, а на верхнем — жилье для студентов и преподавателей. Правда, из-за очередных политических перипетий строительство удалось завершить только в 1543 году, когда правителем Флоренции был уже Козимо I Медичи, правнук Лоренцо, который также придавал большое значение Пизанскому университету. При щедрой поддержке Козимо Iучебное заведение к концу XVI века становится одним из самых авторитетных в Европе. При университете учреждают кафедру ботаники, основывают старейший в мире и Европе академический ботанический сад «Giardino dei Semplici» (хотя за это звание университет до сих пор спорит с Падуанским ботаническим садом), строят обсерваторию, собирают богатейшую библиотеку, увеличивают число кафедр.

Семья Медичи сыграла важную роль и в жизни выдающего выпускника и преподавателя университета Галилео Галилея. В 1610 году герцог Козимо IIпригласил ученого во Флоренцию (прим. ред.: Галилей в то время жил и работал в Падуе) и своим указом зачислил на должность профессора математики Пизанского университета, но без обязанности преподавать. Это дало Галилею финансовую стабильность и возможность свободно заниматься исследованиями.

Когда Галилей открыл четыре спутника Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, он назвал их в честь своего покровителя — Cosmica Sidera (Звезды Козимо), или Medicea Sidera (Звезды Медичи).

«Награды авторам отличнейших сочинений»

Начиная с Нового времени в европейской культуре появляются новые формы поддержки науки состоятельными людьми, отличающиеся регулярностью и регламентированностью. И корни этой традиции были заложены в России.

28 апреля 1831 г. император Николай I окончательно утвердил создание в Российской империи одной из первых в мире научных премий. Уникальным было то, что премия была негосударственной: ее учредили по инициативе и на средства владельца богатейших уральских чугуноплавильных заводов, камергера двора Павла Николаевича Демидова.

«Желая содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве», Демидов решил ежегодно 17 апреля, «в день рождения Его Императорскаго Высочества Государя Великого Князя Александра Николаевича, Наследника Всероссийского Престола» вносить 20 тысяч рублей банковыми ассигнациями, чтобы из этой суммы назначались награды, «в пять тысяч рублей каждая», авторам лучших научных трудов, изданных на русском языке. При этом к участию на соискание премии принимались ученые любого подданства, не входившие в состав Петербургской академии наук.

Правом отбирать лучшие работы Демидов наделил Академию наук. С 1 января по 1 ноября она принимала к рассмотрению изданные труды, а 17 апреля следующего года на публичном заседании объявляла победителей. В некоторых случаях одна награда делилась поровну между двумя соискателями (половинные премии по 2,5 тыс. руб.).

Все награжденные сочинения непременно должны были быть напечатаны в России, на что Демидов дополнительно выделял 5000 рублей в год.

Премия вручалась ежегодно с 1832 года до кончины Демидова в 1840 году и еще 25 лет после его смерти. В разные годы ею были награждены Иван Крузенштерн, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов. А выдающийся хирург Николай Пирогов получил Демидовскую премию 4 раза!

С 1993 года традиция была возрождена: Научный Демидовский фонд ежегодно вручает премию четырем ученым из России. В феврале 2025 Демидовская премия была вручена физикам Михаилу Садовскому и Владимиру Пудалову, физиологу Михаилу Островскому и востоковеду Виталию Наумкину.

Пацифист, изобретший динамит

Преемниками традиций Демидовской премии стали все последующие научные премии, включая самую известную – Нобелевскую. Она была создана по инициативе шведского ученого, предпринимателя и филантропа Альфреда Нобеля. С 1842 по 1850 годы будущий изобретатель динамита жил с родителями в Петербурге. Его отец Эмиль Нобель также занимался наукой, так что в семье про Демидовскую премию знали наверняка.

К идее создания собственной премии Альфред Нобель пришел к концу жизни, когда скопил существенное состояние на продаже своих изобретений и патентов. В 1895 году, за год до смерти от инсульта, он завещал 31 миллион крон на создание фонда, проценты с которого будут вручаться в виде премий за выдающиеся достижения в науке. Отдельно он подчеркнул, что на присуждение премии должна влиять не национальность кандидата, а его вклад в науку.

Поначалу научное сообщество отнеслось к инициативе прохладно, по-видимому, по причине репутации самого филантропа. Научные интересы и открытия Нобеля носили специфический характер: ученый занимался взрывчатыми веществами и свое состояние сколотил на их продаже, за что его даже прозвали «торговцем смертью». Тем не менее, сам Нобель видел в своей работе исключительно научный интерес и всю жизнь исповедовал пацифистские идеи. В подтверждение этого он, наряду с четырьмя основными номинациями по физике, химии, медицине и литературе, завещал создать еще и пятую – «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности», известную сегодня как «Нобелевская премия мира».

Нобелевские премии стали вручаться с 1901 года. Среди ее первых лауреатов были Вильгельм Конрад Рентген, Пьер Кюри и Мария Склодовская, Иван Павлов, Роберт Кох, Илья Мечников, Эрнест Резерфорд, Редьярд Киплинг, Теодор Рузвельт.

Сегодня Нобелевская премия – самая авторитетная в мире. Ее лауреатов отбирают Шведская королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Королевского института и Норвежский Нобелевский комитет (премия мира). В 1969 году по инициативе Банка Швеции была создана шестая номинация – «Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля».

Союз благотворительности и коммерции

Первый в истории человечества официальный долларовый миллиардер Джон Дэвисон Рокфеллер заработал свой внушительный капитал, основав в 1870 году нефтяную компанию Standard Oil. Однако Рокфеллер был не только богачом, но и набожным христианином-баптистом. Десять процентов от своего дохода он всегда жертвовал Баптистской церкви и именно благодаря ей вошел в историю как основатель Чикагского университета. В 1890 году Американское баптистское общество образования решило открыть светское высшее учебное заведение, для которого американский магнат пожертвовал 600 тысяч долларов (прим. ред.: в 2025 году эта сумма эквивалентна 21,3 миллиона долларов). Эта сумма пошла на долгосрочное финансирование университета и его академическую деятельность. Сегодня Чикагский университет – одна из наиболее престижных исследовательских институций в мире, занимающая 4-е место в рейтинге университетов по числу нобелевских лауреатов.

Но этим существенным фактом вклад Рокфеллера в развитие науки не ограничивается. В 1901 году нефтяной магнат основал Рокфеллеровский институт медицинских исследований (прим. ред.: ныне Рокфеллеровский университет), первое в Америке научно-исследовательское учреждение, поддерживающее экспериментальную медицину. В 1910 году на территории института открылась больница Рокфеллера – учреждение для клинических исследований, также первое в Штатах. Университет занимается фундаментальными исследованиями в биомедицине и может похвастаться 29 нобелевскими лауреатами.

Наконец, в 1913 году американец основал благотворительный Фонд Рокфеллера, который по сей день оказывает финансовую поддержку в области науки и культуры. В частности, именно в этом фонде американский вирусолог Макс Тейлер вместе с коллегами разработал вакцину от желтой лихорадки, за которую получил Нобелевскую премию 1951 года.

Первый русский грантодатель

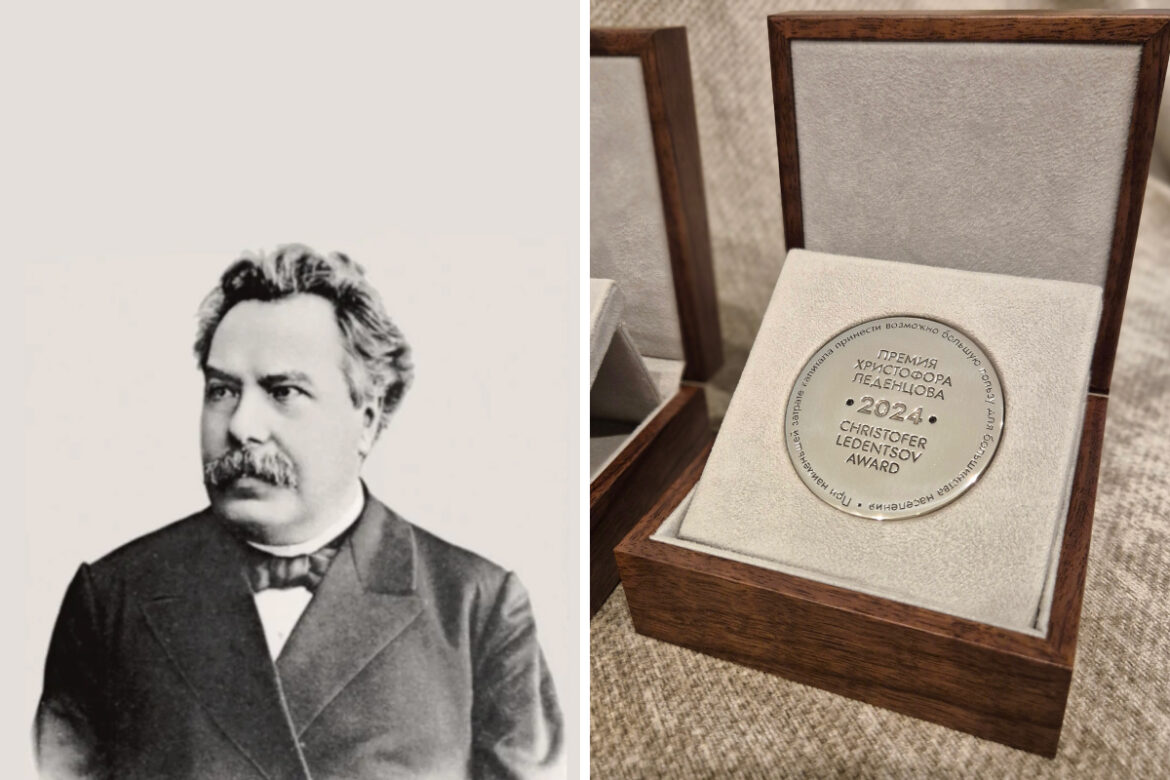

В Российском империи столь же неоценимую роль в поддержке научно-исследовательской работы сыграл на рубеже XIX–XX веков вологодский купец 1-ой гильдии и владелец винокуренных заводов Христофор Семенович Леденцов. Получив образование в Московской практической Академии коммерческих наук, он продолжил дело отца и приумножил семейное богатство. Вместе с тем Леденцов считал необходимым часть заработанных денег возвращать обществу, быть полезным людям.

Помимо бизнеса, Леденцов живо интересовался наукой: в юности он ездил на учебу в Кембридж, а в поздние годы стал почетным членом и председателем правления Русского технического общества.

Изучив как русский, так и европейских опыт, посоветовавшись с профессором Императорского Московского университета Н. А. Умовым, Леденцов задумал направить свои финансы на поддержку экспериментальной науки и пришел к идее создания «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений». Задачей Общества было выделять пособия «тем открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате капитала могли бы принести возможно большую пользу для большинства населения, причем эти пособия должны содействовать проведению в жизнь упомянутых открытий и изобретений, а не следовать за ними в виде премий». Средства предлагалось расходовать на проведение опытов, закупку материалов, командировки. Иными словами, Леденцов еще на рубеже XIX–XX веков сформировал идею грантов.

Увы, дожить до реализации своей задумки Леденцову не было суждено: он умер в 1907 году от туберкулеза легких в Женеве, куда уехал на лечение. Но перед смертью меценат завещал 1 881 230 руб. золотом (прим. ред.: сегодня эта сумма эквивалента примерно 10 миллиардам рублей) Московскому императорскому университету и Московскому императорскому техническому училищу для организации Общества.

Задуманное Леденцовым Общество начало работу весной 1909 году и за 9 лет существования выделило финансирование на большинство прогрессивных научных проектов в России. Из его средств были обустроены физиологическая лаборатория для Ивана Павлова, радиологическая лаборатория для Владимира Вернадского, аэродинамическая лаборатория для Николая Жуковского, лаборатория по изучению спектрального анализа для Петра Лебедева. Во время Первой мировой войны Общество инициировало создание рентген-установок для военных госпиталей.

Увы, грянула революция. 8 октября 1918 года постановлением ВСНХ РСФСР Леденцовское общество было закрыто, а все его средства и имущество, основанные на частном капитале, национализированы. Правда, некоторые источники утверждают, будто бы перед смертью предусмотрительный Леденцов часть своего состояния внес в американскую страховую компанию «Эквитабль» и на счет в швейцарском банке, и сегодня эти средства, оцениваемые более чем в 100 миллионов долларов, все так же могут перейти МГУ и МГТУ им. Баумана, но при одном условии – воссоздании общества.

Автор текста Вера Радвила

Изображение на обложке: Ai-generated