Ces dix événements qui ont marqué l’année 2024

Le président iranien Ebrahim Raïssi meurt dans un accident d’hélicoptère

Le président iranien Ebrahim Raïssi – au pouvoir depuis son élection en 2021 – trouve la mort le 19 mai dans l'accident de l'hélicoptère qui l'amène vers Tabriz après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à leur frontière commune. Parmi les personnes décédées dans cet accident se trouve le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, 60 ans. Des cérémonies funèbres ont lieu dans les jours qui suivent. Le Guide suprême iranien, Ali Khamenei, charge le vice-président, Mohammad Mokhber, d'assumer les fonctions de président par intérim, avant l'élection présidentielle, fixée au 28 juin. Le réformiste Massoud Pezeshkian en sort vainqueur aux termes d’un second tour contre l'ultraconservateur Saïd Jalili.

Claudia Sheinbaum devient la première femme présidente du Mexique

Au Mexique, 2024 est une année présidentielle. Le 2 juin, pour la première fois depuis l’indépendance de ce pays de près de 130 millions d’habitants en 1821, une femme est élue à sa tête : Claudia Sheinbaum, alors âgée de 61 ans. L’ancienne maire de Mexico et ancienne membre du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) est officiellement investie le 1er octobre, quatre mois après son élection.

Manifestations et élections en Géorgie

La fin de l’année 2023 avait plutôt bien terminé pour la Géorgie, après l'octroi du statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE à cette ex-république soviétique par l’Union européenne. Mais l’année 2024 a été marquée par d'importants troubles politiques.

En mai, la capitale géorgienne Tbilissi a été le théâtre de manifestations de grande ampleur contre une loi qui obligerait les ONG recevant plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’enregistrer comme "agents de l’étranger". Cette loi s’inspire d’une mesure russe similaire utilisée pour étouffer les groupes de la société civile critiques envers le Kremlin.

À lire aussiManifestations en Géorgie : "Je n’ai pas peur, je reviendrai tant que la loi russe ne sera pas rejetée"

Les rues se sont à nouveau déchainées après les élections législatives d’octobre, lorsque le parti au pouvoir a remporté 54 % des voix. L’opposition a rejeté les résultats, accusant le gouvernement d’avoir truqué le scrutin.

Le nouveau gouvernement a jeté de l’huile sur le feu en repoussant le processus d’adhésion du pays à l’UE jusqu’en 2028. Les manifestants et la police se sont affrontés à plusieurs reprises depuis, certains manifestants lançant des feux d’artifice sur les autorités et certains policiers frappant violemment les manifestants.

Quelques semaines plus tard, le 14 décembre, l’ancien footballeur et candidat aux positions anti-occidentales Mikheïl Kavelachvili remporte l’élection présidentielle.

La Première ministre du Bangladesh démissionne et fuit le pays

Le 5 août, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina – qui dirige le pays d'une main de fer depuis quinze ans – démissionne de ses fonctions et fuit le pays pour l’Inde après un mouvement de contestation sans précédent et d'une violence inédite depuis l'indépendance du pays en 1971. Âgé de 84 ans, le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus – surnommé le "Banquier des pauvres" – prend alors la tête d'un gouvernement intérimaire dans le pays aux 170 millions d’habitants. Il annonce, lundi 16 décembre, que des élections législatives seront organisées à la fin de l'année 2025 ou au début de la suivante.

Incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk

À l’été 2024, alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans, les forces armées de Kiev lancent, le 6 août, une incursion surprise dans la région russe de Koursk. Il s’agit de la première incursion d’une puissance étrangère sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. La surprise est totale pour Moscou. L’armée ukrainienne a déclaré avoir rapidement avancé sur plus de 1 000 km 2 dans la région. Mais les forces de Kiev auraient perdu en novembre plus de 40 % du territoire de la région de Koursk qu’elles avaient conquis cet été.

Israël-Hezbollah : attaque des bipeurs et début de la guerre au Liban

Septembre 2024. Israël et le Hezbollah libanais se livrent à des échanges de tirs transfrontaliers depuis le 8 octobre 2023, au lendemain du lancement par Israël de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hezbollah affirme agir en soutien au Hamas. Cet affrontement change de dimension les 17 et 18 septembre, lorsque des milliers de bipeurs et de talkies-walkies explosent simultanément dans la banlieue sud de Beyrouth (fief du Hezbollah) et d’autres bastions du mouvement chiite pro-iranien, faisant des dizaines de morts et des milliers de blessés dans les rangs du Hezbollah, mais pas seulement. Cette attaque a été attribuée à Israël. Le porte-parole du gouvernement israélien a confirmé mi-novembre que Benjamin Netanyahu l’avait bien approuvé.

Moins d’une semaine plus tard, le 23 septembre, ce que les Libanais redoutaient depuis des mois arrive : Israël et le Hezbollah entrent en guerre ouverte, 18 ans après la dernière guerre entre le mouvement chiite et l’État hébreu. Quatre jours plus tard, le 27 septembre, se produit un événement que les Libanais pensaient presque impensable : le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah est tué dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Son successeur pressenti, Hachem Saffieddine, est également éliminé quelques jours plus tard par Israël. Le Hezbollah désigne Naïm Qassem, alors n°2 du mouvement chiite, comme son nouveau secrétaire général.

Après deux mois de guerre intense, un cessez-le-feu entre finalement en vigueur le 27 novembre, sous le parrainage des États-Unis et de la France.

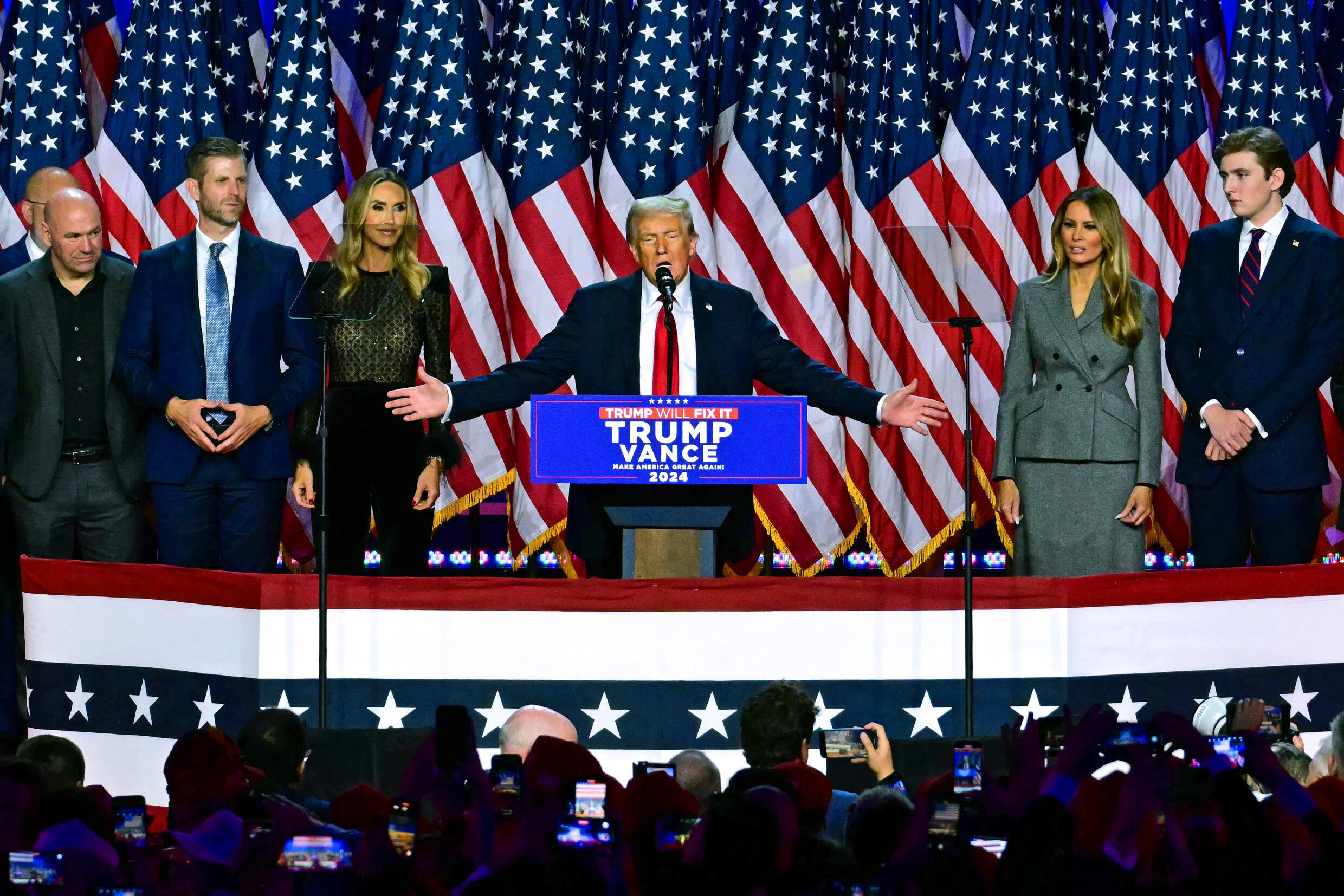

Donald Trump (ré)élu président des États-Unis

Le 5 novembre, le candidat républicain et ancien président Donald Trump remporte l’élection présidentielle américaine face à la candidate démocrate Kamala Harris, réussissant un come-back que personne n’avait vu venir. Donald Trump devient alors le premier président à être réélu pour un second mandat non-consécutif depuis Grover Cleveland – 22e et 24e président des États-Unis – à la fin du XIXe siècle. Il doit officiellement être investi le 20 janvier 2025 pour succéder à Joe Biden, qui l’avait battu en 2020.

Benjamin Netanyahu visé par un mandat d'arrêt de la CPI

La Cour pénale internationale a émis le 21 novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense d'alors, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de la guerre qu'Israël mène contre le Hamas depuis l'attaque du groupe islamiste palestinien le 7 octobre 2023. Un mandat d'arrêt est également émis contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, qu'Israël dit avoir éliminé. Dans un communiqué diffusé par son bureau, le chef du gouvernement israélien a aussitôt qualifié d'"antisémite" la décision de la juridiction.

La chute du régime de Bachar al-Assad

Le 8 décembre, aux termes d’une offensive éclair de onze jours menée depuis le nord de la Syrie, une coalition de groupes rebelles islamistes – menés par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC, ex-branche syrienne d’Al-Qaëda) – parvient à prendre la capitale, Damas, et annonce le renversement du régime du président syrien Bachar al-Assad. Cet épisode met fin à plus d’un demi-siècle du règne de la famille Assad sur la Syrie et rebat les cartes dans la région. Lâché par ses alliés iranien et russe, Bachar al-Assad trouve refuge à Moscou et son armée est défaite.

Le 16 décembre, l’ancien président syrien a assuré dans sa première déclaration depuis sa chute ne pas avoir fui de manière préméditée Damas, le jour de la prise de la capitale par les rebelles, affirmant que Moscou avait demandé son évacuation.

En Corée du Sud, destitution du président Yoon Suk-yeol

Dans la nuit du 3 au 4 décembre, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol prend tout le monde de court en imposant la loi martiale dans le pays et en envoyant l'armée dans le Parlement pour le museler. Dans un discours diffusé à la télévision, il justifie son geste visant à "protéger" le pays contre les "forces communistes nord-coréennes". Mais sous la pression de l'Assemblée et des manifestants, il fait machine arrière quelques heures plus tard. L'imposition de la loi martiale, une démarche inédite depuis plus de quarante ans en Corée du Sud, vaut au président Yoon Suk-yeol une première motion de destitution. Celle-ci est rejetée. Une seconde est déposée. Cette dernière passe le 14 décembre, par 204 voix contre, 85 contre, trois abstentions et huit bulletins invalides.

La Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 180 jours pour valider ou non la destitution du président. La Cour a lancé l'examen de cette destitution le 16 décembre. Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, est, depuis le 27 décembre, le nouveau président par intérim.