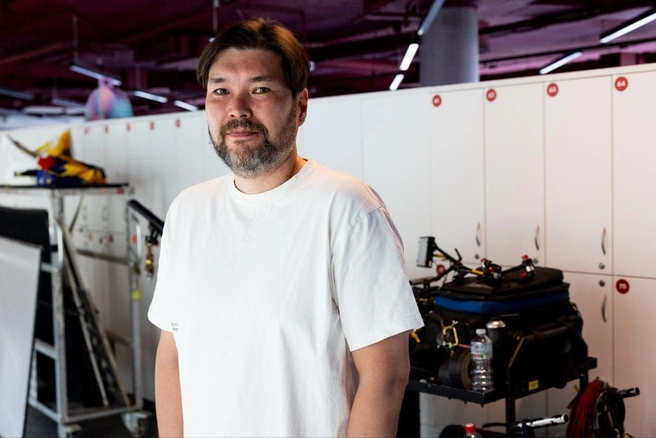

«Кинопроизводство — это искусство компромиссов». Продюсер Антон Токтонов — о ситуации в российском кино и о новом проекте

В Москве начались съемки многосерийной мелодрамы с элементами детектива и медицинского процедурала «Когда горит огонь» режиссера Антона Борматова. Телевизионная премьера сериала производства Long Tale Production («Шкулёв Холдинг») запланирована в эфире телеканала «Россия», онлайн-премьера — на медиаплатформе «Смотрим». «Фонтанка» поговорила с ведущим продюсером проекта Антоном Токтоновым («Хэдшот», «Френдзона», «Девятая») о том, что происходит с российским кино, долго ли оно продержится на сказках, почему американские сериалы снимают не так, как в России (и как именно), и почему его сериал про нашу действительность — не чернуха.

— Антон, недавно вышла новость, что июньские сборы российских кинотеатров побили четырехлетний рекорд и достигли 3,2 миллиарда рублей по ЕАИС, а еще и рынок «теневого» проката сократился. Правда, аналитики пишут, дело не в том, что фильмы такие уж хорошие, а что цены на билеты подняли и ходили часто. Как вы оцениваете то, что сейчас идет в кино? Интересно туда ходить?

— Я, честно говоря, в меньшей степени разбираюсь в кинопрокатной части нашей индустрии и могу только очевидные вещи сказать, — что, несмотря на промежуточные победные реляции, которые звучат периодически, сама отрасль в довольно глубоком кризисе. Не случайно кинотеатральные сети оптимизируют количество своих экранов (особенно по регионам), а на государственном уровне звучат голоса о том, что неплохо бы оказывать господдержку отрасли, которая иначе может совсем прийти в упадок.

Конечно, это связано с частичным отсутствием крупных голливудских релизов. Они присутствуют в теневом или полутеневом формате и не собирают тех денег, которые могли бы, если бы выходили официально, с полномасштабным маркетингом и рекламной поддержкой.

Относительно отечественного, думаю, откровением не будет, что у нас сейчас делается упор на дорогостоящие большие постановки, преимущественно основанные на сказочных сюжетах, на переосмыслении или пересъемке старых советских хитов, детско-юношеских или семейных. Их очень много, наверное, можно даже сказать, что есть перепроизводство. При этом, если вы видели список проектов, которые представлены на очередном питчинге Фонда кино, претендуя на финансирование и дофинансирование, там тоже подавляющее большинство проектов — это сказочные блокбастеры, рассчитанные на семейную аудиторию. Они собирают достаточно серьезную кассу. Не всегда она позволяет им окупаться, но какие-то сборы они показывают.

— Как раз хотела спросить: недавно аналитики сделали прогноз по следующим новогодним праздникам (потому что обычно новогодние праздники дают некий запас, чтобы кинотеатры держались). И это вновь российский сказочно-семейный контент — как пошло с «Чебурашки», в 2023-м году к середине января собравшего 4 миллиарда рублей, — так и продолжается: например, на новогодние 2026-го мы ждем «Чебурашку-2», «Буратино», «Простоквашино»…

— Плюс еще продолжение успешных много лет назад франшиз, типа «Холоп»: «Холоп 3», у которого непростая судьба с получением очередного госфинансирования, что тоже в индустрии обсуждается…

— Да, «Холоп» же еще «поехал» в следующую страну, в Турции он уже побывал…

— В Египте теперь.

— Да-да. Это, кстати, показатель успеха? Я, честно говоря, не помню, чтобы раньше российские фильмы так расхватывали на франшизы.

— Это, безусловно, показатель огромного успеха — такой оригинальный российский формат, не основанный на франшизности изначально, не построенный на каких-то известных персонажах, исключительно оригинальная история, стала рекордсменом в России, и делается уже приближающийся к 10-ке, по-моему, ремейк за рубежом. Помимо денег правообладателю, это популяризирует российское кино за рубежом, пусть и в виде ремейка.

— Продолжая вопрос насчет фильмов-сказок: как долго они способны поддерживать наше кино? Ведь это, наверное, исчерпаемая тема?

— Безусловно, исчерпаемая, и, по моим личным ощущениям, дно уже видится. Тем более, что при таком количестве подобных проектов, выходяших один за другим, сложно к каждому привлекать рекордную аудиторию.

— С одной стороны, сказки — очевидный выход в наши дни как безопасное поле. А с другой, если мы хотим актуальное кино, про что сейчас стоит снимать? Ну вот еще про 90-е снимают, Роман Михайлов целый сериал сейчас выпустил, «Слово пацана» было, «Лихие»…

— Это вопрос на засыпку, однозначного ответа нет. Если бы кто-то точно знал, про что стоит снимать и что принесет коммерческий и зрительский успех, это бы уже делали. Но в этом же и сложность нашей профессии, что ты всегда полагаешься либо на свое чутье, свой вкус, свои боли, страхи, волнения, и надеешься, что это волнует не только тебя и 100 человек твоей съемочной группы. Либо полагаешься на маркетинговые и аналитические выкладки, что работает и что должно приносить успех. Но ни тот, ни другой путь не стопроцентно надежны. Я думаю, надежность исчисляется в единицах процентов, даже не в десятках.

Еще очень важно разделять полнометражное кино, рассчитанное на кинотеатральный прокат (а затем добор на платформах), и сериалы, где совершенно другие сюжеты, другие истории, герои. В кинотеатрах — это дорогостоящие сказочные постановки, плюс единичные, возможно, приуроченные к датам, проекты про войну. А в сериалах один из трендов последних пары лет — 90-е. Вся индустрия обсуждает, насколько эта тема способна играть долго. Есть ощущение, что зритель уже подустал от нее. А может и нет, тут покажет только время и опыт.

— Ну, кстати говоря, пока снимают про 90-е, аудитория тоже становится старше, и уже, может быть, пора снимать про 2000-е. Или там не про что снимать?

— Есть, конечно, про что снимать, и такие проекты разрабатываются. В том числе мы сейчас разрабатываем проект про нулевые. Да, аудитория взрослеет, и сейчас подросла аудитория, которая способна ностальгировать по нулевым, тем более, что времена — что скрывать — с тех пор довольно сильно поменялись, и есть, что вспомнить и сравнить с настоящим днем. Жизнь изменилась системно и радикально. Богатые, беззаботные нулевые закончились, и это такая некая золотая эпоха, про которую многие с теплотой вспоминают.

— Давайте чуть подробнее про этот проект, про который Вы упомянули? Он тоже с Long Tale Production?

— Да-да, конечно, с Long Tale Production. Мы с самого начала истории Long Tale Production задумались об этом проекте, но он очень сложный, и мы ходим вокруг и ищем, как к нему подступиться. Это проект, связанный с историей журнала Maxim, входящего в наш медиахолдинг, поскольку одним из продюсеров Long Tale Production является Александр Маленков, главный редактор Maxim’а. Мы совместно с ним этот проект разрабатываем и возлагаем на него большие надежды.

Понятно, что это история именно про нулевые, и журнал Maxim, самый тиражный мужской журнал, по-моему, в восточной или вообще всей Европе, конечно, является отражением того времени, когда рекламодатели не скупились на рекламные бюджеты, когда секс, наркотики и рок-н-ролл играли на полную катушку. Ну, наркотиков у нас, наверное, не будет. Ограничимся алкоголем.

— Мужской вариант «Дьявол носит Prada»?

— Есть разные варианты, как это драматургически осмыслить. Один из вариантов — это «Дьявол носит Prada», другой вариант — это Madmen. Где-то на стыке таких драматургических подходов.

— А если сформулировать некое видение будущего Long Tale Production, на что хотелось бы сделать ставку в будущем, в чем ваша ниша?

— Мы изначально решили, что занимаемся исключительно сериалами, и до сих пор не делали попыток заходить на территорию полнометражного кино. В плане сериалов мы достаточно всеядны, делаем проекты как для телеканалов, так и для платформ.

Прямо сейчас я с вами разговариваю со съемочной площадки сериала, который мы снимаем для канала «Россия-1». У нас был уже небольшой сериал для платформы START. И те проекты, которые сейчас в разработке, тоже: какие-то — телеканальные, какие-то — платформенные.

— А что было для START?

— Молодежный сериал «Френдзона». Идея и фишка-изюминка этого проекта в том, что если мы раньше говорили про поколение, которое ностальгирует, про прежние десятилетия, эпохи, то это проект молодых ребят, условных зумеров, которые снимают про себя, без лишнего пафоса и претензий, но, на самом деле, поколенческое кино — чем они живут и что их беспокоит. Проект, где 20-летние снимали о 20-летних.

Кроме того, там очень интересный подход: каждую из восьми серий и первого, и второго сезона снимали разные режиссеры.

— Это же очень сложная задача, на самом деле, — «поймать» совсем молодых зрителей, которые сидят только в тик-токе и reels’ах. Мне кажется, их даже и сериалом трудно заманить, потому что у них своя особая вселенная, которая не пересекается с остальным миром.

— Точно, абсолютно так и есть. Индустрия большая, громоздкая и поворот к этой аудитории занимает время. А пока ты разворачиваешься, эта аудитория уже выросла, она уже хочет чего-то другого, а пришла еще новая молодая, которая вообще чего-то другого хочет. Это очень сложно, надо быть очень мобильным и очень чутким, чтобы это уловить.

Кроме этого: в индустрии работают и получают шансы люди достаточно опытные и, соответственно, уже возрастные (ну, или достаточно возрастные относительно этой аудитории), которым тоже сложно под эту аудиторию подстраиваться. Чаще всего просто им не интересно с этой аудиторией коммуницировать.

Поэтому уникальность этого проекта в том, что те самые молодые ребята для других молодых ребят снимали кино.

— Расскажите, а в чем уникальность и интерес, ставка на какую аудиторию в новом проекте «Когда горит огонь»?

— Мы здесь пытаемся делать такой в хорошем смысле классический телевизионный проект на стыке нескольких горячо любимых зрителями жанров: это детектив, мелодрама и медицинский процедурал. У нас эти три жанра, как мне кажется, в идеальном балансе, ни один из них не перетягивает одеяло на себя. Сегодня у нас всего лишь шестая съемочная смена из 55 запланированных, так что мы находимся еще на старте.

— За шесть съемочных дней вы сколько сняли?

— У нас средняя выработка съемочного дня, — примерно, семь с половиной минут. И я, например, сейчас очень беспокоюсь, на сколько мы попадаем в этот плановый хронометраж и нужно ли что-то срочно менять. Пока еще слишком мало времени прошло, еще не очень понятно. Итого, вот считайте, в среднем 7,5 умножить на 6, это получается, мы сняли…

— Одну серию, наверное?

— Почти одну серию. Продолжительность серии у нас 52 минуты (вместе с титрами). Но снимается, естественно, не последовательно. Может быть, для аудитории, не связанной с кинопроизводством, это не очевидно, но мне кажется, это очень интересная штука: чем отличается российское кинопроизводство от американского, голливудского?

Главное отличие в том, что американцы преимущественно снимают последовательно, поэтому у них часто бывает так, что в рамках одного сезона отдельные серии снимают разные режиссеры. Каждая серия снимается как отдельный фильм, и режиссер может его подготовить, распланировать и снимать как отдельное произведение. Пусть это часть более крупного произведения, но все равно, у него свои задачи.

У нас исторически так сложилось, что снимается совершенно по другому принципу, по объектам. Например, у нас объект — смотровой кабинет в районной больнице, и вот мы заходим в этот кабинет и снимаем там одну, две, три — сколько нужно смен, все сцены из разных серий, которые происходят в этом кабинете с участием разных персонажей. Дальше мы переезжаем в другой объект, например в деревенский дом местного жителя, и снимаем все, что там нужно, пока не снимем.

В этой ситуации практически невозможно, чтобы отдельные серии снимал отдельный режиссер. Они же не будут меняться на площадке от сцены к сцене в рамках одного дня.

Раньше я был креативным продюсером сериала «Доктор Рихтер», который выходил на канале «Россия», а это была официальная адаптация всеми любимого сериала «Доктор Хаус», и к нам правообладатели присылали своего сценарного эксперта, приезжали продюсеры, которые очень удивлялись: как нам удается так снимать? У них так совершенно не принято. Поражались этой системе. Она не хуже, она просто другая.

— А что, действительно сложнее, чем это вызвано, что мы снимаем иначе? Вроде бы у американцев такой опыт, который просто бери да перенимай.

— Ответ очень простой: бюджет. Снимать по серии намного дороже, чем снимать по объекту.

— Чтобы дважды не арендовать домик, больницу?

— Не только арендовать, там же надо все декорировать, все готовить. Бюджет растет в разы.

— Ну, и, наверное, так меньше ляпов по сюжету от серии к серии, потому что если вернуться не сразу, что-то поменяется.

— С одной стороны, да, но, с другой стороны, если вы, уже сняв, поняли, что надо что-то поменять, вы не вернетесь и не поменяете. Потому что там уже снята сцена из следующей серии. Например, вы сняли все сцены в смотровом кабинете, как вот мы сегодня сняли. Одна из них в первой серии, другая в восьмой. А потом вы сняли какую-то сцену в какой-то другой локации из четвертой серии и поняли, что там что-то не работает или придумалась какая-то новая клевая штука, и она требует поменять что-то в той серии в смотровом кабинете из восьмой серии, но вы уже этого не можете сделать, поскольку это уже снято.

— Вы упомянули про локацию в деревне. Этот домик вы же у кого-то снимаете?

— Не один, у нас много местных жителей, много разных деревенских домов.

— Расскажите, пожалуйста, где это все происходит, как?

— Мы снимаем в Ярославской области, наш базовый город — это Углич, который у нас играет роль райцентра, безымянного в нашем сериале. И там больше пяти, по-моему, разных деревень вокруг Углича, которые у нас играют роль одной деревни, которая по сценарию называется Васильки.

— Есть среди владельцев домов какие-то интересные, необычные люди?

— Да, есть. Мы снимаем, например, в деревне Заозерье Угличского района Ярославской области в доме у местного общественного активиста, который ратует за сохранение истории своей деревни, за то, чтобы она была представлена в медийном поле. Поэтому он не только с готовностью нам предоставил свой дом для съемок и дома своих родственников по соседству, но и активно помогал договариваться с другими местными жителями.

Кроме этого, в доме он делает музей: у него собрано довольно много экспонатов местной деревенской жизни из разных десятилетий.

В этих деревнях большинство домов, действительно, очень старые. Им часто по 100 лет, а то и больше. Бревенчатые срубы сделаны еще предыдущими поколениями этой семьи, но многие вокруг исторического сруба достраивали что-то новое. У него в том числе второй, третий этаж достроены, это уже выглядит современно, но есть и очень аутентичная часть. Мы обошли несколько десятков домов, выбирая для наших нужд подходящие, и там почти везде так. У кого-то в лучшем состоянии, у кого-то в худшем, у кого-то все разваливается, у кого-то бережно сохранено, отремонтировано и в идеальном состоянии: вот такой сруб, где посередине печь и вокруг нее расположены спальня, кухня, гостиная зона. В общем, все как было 100 с лишним лет назад.

— Печь — с изразцами?

— Где-то с изразцами, где-то нет. Преимущественно в этих деревнях без изразцов. Но где-то есть, в домах побогаче.

— Прямо захотелось посмотреть. В сериале предполагаются медицинские эпизоды. У вас есть же консультант?

— Конечно, как же без него! Во-первых, у нас соавтор сценария Алексей Завьялов — практикующий врач-травматолог, он сценарист, то есть это его даже не первая его сценарная работа. Кроме этого, в каждую смену, где снимаются сцены с медицинскими манипуляциями, с какой-то медицинской терминологией, рецептами, у нас на площадке присутствует медицинский консультант, который что-то правит, показывает актерам, как правильно делать укол или ставить капельницу.

— Кстати, об актерах и режиссере…

— У нас подобрался очень сильный и интересный каст. Трех главных героев играют достаточно молодые, но уже очень опытные актеры, и получается очень острый и разноплановый любовный треугольник. Гела Месхи играет провинциального врача хирурга-травматолога, Илья Малаков играет деревенского участкового, полицейского, и Варвара Феофанова — в роли талантливого врача из Москвы с драмой и загадкой в прошлом, которая оказывается в этой деревне, скрываясь от этого своего прошлого, и помогает деревенским жителям с их медицинскими проблемами.

Между ними разыгрывается любовная мелодраматическая история. Кроме этого, у нас большая звезда Нонна Гришаева в очень интересной роли провинциальной актрисы, пережившей инсульт, которая отказывается возвращаться на публику, но наша героиня ей помогает в этом. Ну и много других известных и любимых зрителями актеров.

Еще очень большая удача, на мой взгляд, это режиссер Антон Борматов, который, как показывает опыт подготовки и первых съемочных дней, очень хорошо чувствует разные жанры. И вот для нашей истории (как я уже говорил, у нас микс трех жанров), он один из лучших кандидатов, какие возможны, поскольку он очень хорошо выстраивает и детектив, и чувствует мелодраму, и имеет опыт работы с медицинской тематикой (мы с ним раньше работали на том же «Докторе Рихтере»).

И у нас еще просто находка — самая молодая наша актриса, Вера Чернявская, которая играет ту самую 12-летнюю девочку, за судьбу которой борется наша главная героиня. А в роли мамы девочки — потрясающая Дарья Урсуляк.

— О каких предстоящих самых интересных или сложных съемочных моментах вы волнуетесь, или предвкушаете их?

— Ну вообще у нас предстоит достаточно продолжительная экспедиция: мы эту неделю снимаем в Москве, а дальше уезжаем в Ярославскую область и там два с половиной месяца безвылазно снимаем. Это все, конечно, и физически, и творчески тяжело. Там у нас есть сложные постановочные сцены, с драками. Автотрюков особо сложных нет, но есть сцены с автомобилями. Я больше переживаю, чтобы мы укладывались в съемочный план и успевали снимать каждый день то, что запланировано.

— В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров показывать фильмы только с прокатными удостоверениями. Получается, что сериалы это тоже затронет? Вы должны будете получать прокатку на проект?

— Скорее, беспокоятся те, кто показывают: онлайн-кинотеатры. И, насколько я знаю, это еще не решенный вопрос.

— Пока первое чтение, да.

— И вроде как онлайн-кинотеатры смогут пролоббировать, чтобы настолько жесткого закона не было, потому что если закон будет требовать получать прокатное удостоверение абсолютно для каждого сериала, который на платформе выходит, то это, действительно, большой риск того, что работа онлайн-кинотеатров, как минимум, сильно усложнится. А может вообще привести к катастрофе, на мой взгляд.

— А вам сложно снимать в этой новой парадигме? Вы же, наверное, держите как-то в уме, что это может произойти, и, соответственно, для того, чтобы продукт получил прокатное удостоверение, нужно где-то, может быть, себя ограничивать. Точнее, не себя, — режиссера.

— Я, честно говоря, об этом еще даже не задумывался, но вообще кинопроизводство — это искусство компромиссов. Желательно, на мой взгляд, заходить в производство уже с таким сценарием, который максимально продуман в отношении того, где могут быть какие-то острые углы, моменты, которые могут кому-то не понравиться, чтобы их предусмотреть изначально. И если вдруг что-то придется менять, чтобы это не ломало нам всю историю. Изначально уже понятно, что если мы снимаем для телеэфира, у нас никто не курит, об этом мы даже не заикаемся.

— Когда снимают кино про российский быт, комментаторы, даже еще не посмотрев, пишут: чернуха! Мол, если снимают про Россию — значит, там что-то грустное, про то, как все плохо живут, — и вспоминают Звягинцева. А у вас такого не будет? Вы не так видите?

— Мы изначально не ставили перед собой задачу снимать социальную драму. Это точно не кино в духе Звягинцева или даже Быкова. У нас жанровая, в первую очередь, развлекательная история. Мы с режиссером изначально, когда начинали работать над этим проектом, сказали друг другу, что мы — не про это, но мы будем стараться, чтобы все, что мы показываем в нашем сериале, было правдоподобным.

Мы не намеренно не приукрашиваем эту действительность. Просто у нас есть разные персонажи, из разных социальных слоев, есть побогаче, есть победнее. И вот так они живут. Мы пришли в реальные дома такого же типа реальных людей, и мы, скорее всего, там ничего существенно менять не будем. Вот как они выглядят, примерно так они и будут выглядеть у нас в сериале.

Другое дело, что у нас еще будет, я надеюсь, потрясающе красивая природа Золотого кольца. Она тоже реально такая и есть, мы ее не придумываем. И эти люди живут среди этой природы. Наш сериал не для того, чтобы поднять какие-то острые злободневные вопросы, хотя у нас есть тема проблем доступности здравоохранения в регионах, она даже, можно сказать, центральная, но мы точно ни социальная драма, ни чернуха. Мы ставим себе главной задачей развлечь зрителя увлекательным сюжетом.

— То есть, если попытаться выразить каким-то одним словом главную эмоцию, которую испытает зритель, смотря ваш продукт, это будет…

— Хороший вопрос. Одним словом — «честно», я надеюсь. А если эмоция, то «интерес», желание смотреть следующую серию, узнать, что будет дальше.