Каждый месяц в квитанциях жителей Татарстана появляется строка, которая болит сильнее, чем остальные: плата за вывоз мусора. За несколько лет цифра в ней уверенно выросла почти в два раза, превратившись из малозаметного взноса в ощутимую статью расходов. Мы попытались разобраться, куда на самом деле уходят эти деньги, кто зарабатывает на мусорном кризисе и почему громкие заявления о «переработке 100% отходов» пока остаются лишь на бумаге.

Надо разгребать этот мусор!

Чтобы понять экономику мусорного бизнеса, нужно заглянуть в самую болезненную для кошелька каждого жителя точку – квитанцию на оплату. И динамика этих цифр за последние годы заставляет задуматься.

Отсчет новой эры обращения с отходами в Татарстане можно вести с 2019 года. Тогда в республике поняли, что проблему с мусором надо экстренно решать. А для этого было необходимо поднимать тариф, потому что с суммами, которые были в распоряжении, по всей видимости, решить мусорную проблему не представлялось возможным. На старте «мусорной реформы» тариф без учета НДС составлял 365 руб./куб.м. Для рядового потребителя это выливалось в 71,95 рубля в месяц с человека в МКД и 78,05 рубля – для жителя частного сектора.

Эти времена остались в прошлом. В 2025 году Государственный комитет РТ по тарифам утвердил новые, значительно возросшие ставки для операторов:

- Для ООО «УК ПЖКХ» (Западная зона) – 598,49 руб./м³ (с НДС)

- Для ООО «Гринта» (Восточная зона) – 614,95 руб./м³ (с НДС)

На практике это означает, что ежемесячный платеж для жителя многоквартирного дома в Казани вырос до 117,70 рублей. Для собственника частного дома в зоне «ПЖКХ» – 127,68 рублей. В восточной части республики, обслуживаемой «Гринтой», цифры еще выше: 120,94 и 131,19 рубля с человека соответственно. О них подробнее поговорим ниже.

Единоличное право устанавливать тарифы принадлежит Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам. Этот орган проводит расчеты, учитывая множество факторов: логистику, стоимость топлива, амортизацию техники, затраты на захоронение и переработку. Регоператор же не имеет права произвольно менять утвержденную цифру – он обязан лишь применять ее в работе.

Почему же тарифы так заметно растут? Ответ кроется в гигантских объемах мусора, которые республика генерирует ежегодно, и в катастрофическом несоответствии существующей инфраструктуры.

В Татарстане бизнесмены смогут получать субсидии за переработку мусора

Согласно данным Минстроя РТ, на которые ссылается РБК, каждый год в Татарстане образуется 1,46 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. В объемном выражении это 12,12 миллиона м³– представьте себе непрерывный поток мусоровозов, растянувшийся от Казани до Набережных Челнов. Для сравнения: в соседней Башкирии, с территорией в два раза больше, этот показатель составляет около 1 миллиона тонн.

Пессимистичный прогноз министерства гласит, что к 2030 году объемы достигнут 1,47 миллиона тонн (12,14 миллиона м³). При этом в официальной документации содержится удручающий вывод – мощностей существующих предприятий по переработке и утилизации отходов недостаточно. И если мы будем считать по минимальному ценнику, установленному в Западной зоне, то в год на мусоре можно заработать 7,3 миллиарда рублей. А с этого, напомним, еще и НДС взимается в размере 20%.

Помойка эта – моя. Я хозяин этой помойки

Когда перед тобой лежат и разлагаются 7,3 миллиарда рублей, просто смотреть не получается. Так вот, в Татарстане решили поделить республику на две зоны, с которых вывозится мусор. Управлять дали важным людям, которые обладают исключительным правом заниматься этим бизнесом. Это монополисты, отвечающие за полный цикл жизни отходов: от вашего контейнера до полигона, они же заключают договоры с потребителями, управляющими компаниями, собственниками частных домов и юрлицами, и получают за это плату.

Западная зона

Крупнейшим игроком является ООО «УК ПЖКХ», контролирующее Западную зону. В ее ведении – экономическое и административное сердце республики: столичная Казань и 21 муниципальный район. Масштабы деятельности компании немаленькие – она обслуживает 1603 населенных пункта, в том числе Казань, а ее клиентами являются более 2 миллионов человек. Это половина населения Татарстана.

Именно здесь генерируется основной объем мусора – в зоне деятельности «ПЖКХ» образуется порядка 900 тысяч тонн (или более 7 миллионов м³) твердых коммунальных отходов. Примечательно, что на одну Казань приходится 75% всего этого объема, что ярко иллюстрирует урбанизированный характер отходов в западной части республики. По нашим подсчетам, с Западной зоны собирают мусора на 4,2 миллиарда рублей.

Возглавляет эту сложную машину влиятельная фигура – Евгений Чекашов, совмещающий пост генерального директора «ПЖКХ» с мандатом депутата Государственного Совета Республики Татарстан. Цепочка на самом деле длиннее, чем может показаться на первый взгляд. «ПЖКХ» является «дочкой» для компании «РТ Инвест-Финанс». Ее в свою очередь контролирует московская компания «РТ-Инвест». Они построили четыре комплекса по переработке мусора по всей России и собираются строить мусоросжигательные заводы. О них мы поговорим чуть позже.

Фото: Евгений Чекашов крайний справа, пресс-служба УК "ПЖКХ"

«РТ-Инвест Финанс» контролирует не только «ПЖКХ», но и других операторов, занимающихся сбором и вывозом мусора, по всему Татарстану. Руководит компанией Татьяна Полякова, а в учредителях значатся Сергей Скворцов, в прошлом председатель совета директоров «АВТОВАЗа» и замгендира Ростеха, а также Андрей Шипелов, эксперт рабочей группы в Правительстве РФ, а также экс-директор по развитию «Российский венчурной компании» («РВК»).

Восточная зона

Восточную зону курирует ООО «Гринта». Этот регоператор, также получивший статус по конкурсу, отвечает за вывоз ТКО в Набережных Челнах и еще в 22 муниципальных районах. С 2023 года компанию возглавляет 40-летняя Евгения Фагимова, сменившая на этом посту Светлану Ярлыченко.

Фото: Евгения Фагимова, пресс-служба Госкомитета Республики Татарстан по тарифам

Однако за кадром официальной структуры управления могут также стоять интересные связи. По имеющимся данным, «Гринта» до сих пор может быть аффилирована с депутатом Государственного Совета РТ Иреком Салиховым. Транспортным звеном в этой цепочке выглядит упомянутая нами экс-директор компании Ярлыченко.

С 2016 по 2022 год она управляла компанией «Камвторполимер», занимавшейся утилизацией мусора во вторсырье (ныне ликвидирована). Эта фирма была дочерней структурой ООО «Ядран-Групп», которая, в свою очередь, подконтрольна ООО «С-Холдинг». Руководили в разное время «С-Холдингом» сам Ирек Салихов, его брат Илнар и Айгуль Салихова. Сложная схема позволяет предположить, что связь депутата с мусорным бизнесом Восточной зоны сохраняется и по сей день.

Фото: Ирек Салихов, пресс-служба Единой России

Еще одна компания, которая была связана в прошлом с «Гринтой» – ООО «Зеленый город». Фирма была зарегистрирована еще в 2017 году и нигде не фигурировала до момента, как выиграла тендер на вывоз мусора, который выставляла «Гринта». Сумма контракта оценивалась в баснословные 980 миллионов рублей. В 2020 году после сделки организация ликвидировалась.

Через такие схемы с посредниками, можно предположить, и проходит денежный поток «Гринты». С компаниями, аналогичными упомянутым, заключают договоры компании-операторы, которые занимаются вывозом мусора на территориях. Это приводит к тому, что основная часть денег с завышенных тарифов достаётся компаниям, паразитирующим на мусорной реформе. А занимается повышением тарифов, как мы помним, именно «Гринта».

Где кончается ответственность регоператора?

Важно понимать, что властью обладают не только региональные операторы. Их обязанности начинаются с момента погрузки отходов в мусоровоз. А вот всё, что происходит до этого – ответственность других игроков.

Обязанность по созданию и обустройству контейнерных площадок лежит на органах местного самоуправления. А их содержание, очистка, а также обслуживание мусоропроводов и мусороприемных камер – прямая задача управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов.

Ключевая проблема отрасли – крайне низкий уровень переработки. На текущий и последующие два года целевой показатель по обработке отходов в Татарстане составляет всего 26,7%. Это означает, что из каждых четырех пакетов с мусором три отправляются прямиком на полигон для захоронения. При этом уже к 2028 году поставлена амбициозная задача обеспечить обработку 100% твердых коммунальных отходов. Разрыв между желаемым и действительным колоссален.

Для его преодоления, как признают в Минстрое РТ, требуется создание принципиально новой коммунальной инфраструктуры. Необходимо строительство комплексов по переработке биоразлагаемых и золошлаковых отходов, заводов по утилизации строительного мусора с производством востребованной продукции, современных систем компостирования.

Именно колоссальные инвестиции в эту инфраструктуру будущего, необходимые для предотвращения мусорного коллапса, и закладываются в тариф, который каждый месяц приходит в наших квитанциях. Рост платежа – это прямая проекция огромных системных проблем, которые республике только предстоит решить. Но смотря на суммы, которые крутятся в мусорном бизнесе, создается ощущение, что Татарстану и не хочется решать проблемы, связанные.

Мусор сам себя не уберет!

На что делают ставку в Татарстане, чтобы остановить мусорный кризис? Осознание масштабов проблемы – лишь первый шаг. Второй, гораздо более сложный и дорогой – ее решение. Он, если честно, довольно беззубый, и представляется не совсем логичным. Планы предполагают создание сети современных комплексов по переработке отходов (ОПиП) в ключевых точках республики, с четким разделением по зонам ответственности региональных операторов.

Для Западной зоны, обслуживаемой «УК ПЖКХ», запланировано четыре объекта:

В Зеленодольском районе (село Осиново) появится электростанция, работающая на отходах, и мусоросортировочная станция мощностью 250 тысяч тонн в год.

Комплексы в Верхнеуслонском (мощность сортировки – 150 тысяч тонн), Пестречинском (250 тысяч тонн) и Алексеевском районах.

Для Восточной зоны («Гринта») построят два комплекса-близнеца в Лениногорском и Тукаевском районах мощностью 250 тысяч тонн/год каждый.

Эти дорогостоящие проекты – прямая альтернатива традиционным полигонам, которые сегодня принимают основную массу мусора. Их главное преимущество – низкая стоимость и простота, которые одновременно являются и недостатком. Полигоны представляют собой экологическую бомбу замедленного действия: они отравляют почву и грунтовые воды, выделяют парниковые газы. Это понимают жители Пестречинского района, которые протестуют против возведения мегасвалки, потому что им предстоит жить рядом с ней. Но не понимают те, кто живет в Казани, потому что мусор с него вывозится из столицы.

Под Казанью может появиться мегасвалка

Еще один вариант – мусор сжигать

Пока власти делают ставку на сеть перерабатывающих комплексов, судьба самого громкого и спорного проекта – мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью зависла в воздухе. Проект стартовал в 2019 году с громких заявлений. Инвестиции оценивались в 25-28 миллиарда рублей, финансирование – исключительно частное. Мэр Казани Ильсур Метшин называл его будущим лучшим достижением и даже хотел рядом с ним поселить своего сына.

Но с самого начала проект вызвал волну сопротивления жителей и экоактивистов, которые разбивали палаточные лагеря на месте стройки. Их главный аргумент заключался в заражении окружающей среды токсичными выбросами.

Однако от проекта отказываться не собирались, но все заглохло в 2022 году. Проект столкнулся с непреодолимыми трудностями: ключевое швейцарско-японское оборудование стало недоступно из-за санкций. Попытки найти китайских партнеров или перейти на российские аналоги, которые в разы дороже из-за штучного производства, провалились. Уровень локализации упал с планируемых 90% до 55%.

В конечном итоге в победителях остались и активисты, и регоператоры. Пока мусор не сжигают, он продолжает поступать на полигоны, принося «ПЖКХ» и «Гринте» стабильный доход от захоронения. МСЗ, перерабатывая отходы в энергию, мог бы составить прямую конкуренцию этой бизнес-модели. А поскольку гореть было негде, то и воздух не загрязнялся.

Однако Татарстан вновь остался один на один с проблемой растущих объемов мусора. Перспектива технологичного решения, которая должна была перерабатывать значительную часть отходов, отложилась на годы. Давление на старые полигоны будет только усиливаться.

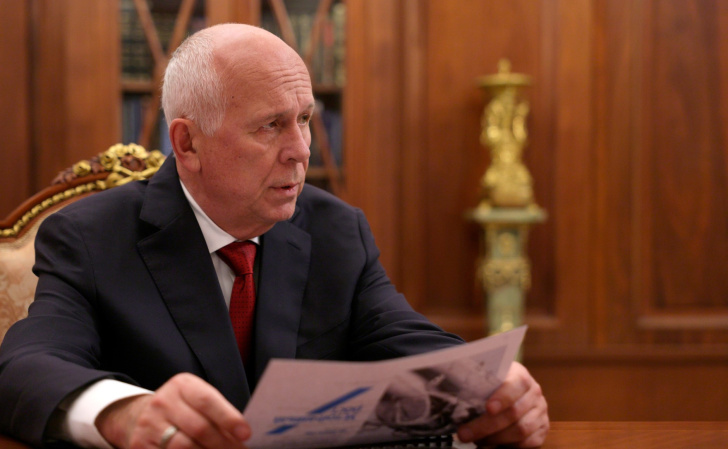

Официальную точку в многолетней эпопее поставил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Строительство МСЗ в Казани, наряду с двумя заводами в Подмосковье, заморожено на неопределенный срок. Причина, с его слова, исключительно экономическая: высокие процентные ставки по кредитам, делающие проект нерентабельным. На сегодня готовность объекта, по разным данным, составляет лишь около 24%.

Фото: Сергей Чемезов, пресс-служба Кремля

Однако даже завод строится быстрее, чем люди понимают важность сортировки мусора. Да что там, до времени, когда человек захочет отделить картонную упаковку печенья от пластиковой бутылки, нужно подождать. И только после желания появляется стимул пойти и кинуть отходы в разные контейнеры. Да их на самом деле не сортируют, все в один мусоровоз кидают, парируете вы. А здесь уже нужно спросить республику – почему, ставя цель в 100% переработанного мусора, мусор складывается в одну кучу?

«Нам нечем дышать»: Жители Татарстана просят Минниханова избавить их от свалки

Татарстан не раз хвалился тем, что в республике сложился наилучший инвест-климат в стране. Это значит, что предприниматели могут смело идти со своими проектами и реализовывать их. И неужели за шесть лет существования никто не пришел с идеей, как бороться с мусором в республике?

Вывод

Если так посмотреть, то в Татарстане никогда особо и не задумывались об экологии и избавлении от мусора на республиканском масштабе. Сейчас все действия и слова напоминают популизм, а действия создают лишь видимость работы.

Ко всему прочему, у властей нет как такового алгоритма действий. А ведь он состоит не только в том, чтобы создать перерабатывающий хаб, но и просвещении людей. Ранее мы записывали разговор о появлении мегасвалки в Пестречинском районе, и наш эксперт отметил, что люди на переферии хоть и против мусорки под боком, но сами не обладают никакой экокультурой. Продолжают перепотреблять и складировать весь мусор в одну кучу.

Кто-то резонно заметит, что у людей есть и другие проблемы помимо сортировки мусора. Нужно зарабатывать деньги, поднимать семьи и держать хозяйство. И мы согласимся с ними в этой позиции – своя рубашка ближе к телу. Но именно с этого и должны начинаться разговоры о мусорной проблеме. В любом месте, котором побывал человек, появятся отходы, а значит необходимо объяснять людям, как сократить его количество.

Это звучит абсурдно, если мы говорим о Татарстане. Республика заявила о себе всему миру, сделала себя силой, с которой нужно считать, взяла статус «третьей столицы» России в конце концов. Но она не может объяснить людям, почему стоит правильно выкидывать мусор или как сделать так, чтобы его образовывалось меньше?