Donazione di organi dopo la morte: perché tanti «no»? La storia di Nicholas Green

Il 2023 è stato un anno da record per trapianti e donazioni di organi, tessuti e cellule. Eppure ancora il 30% degli italiani si oppone a un gesto di altruismo che salva la vita, come ci ha insegnato nel 1994 la vicenda di Nicholas Green

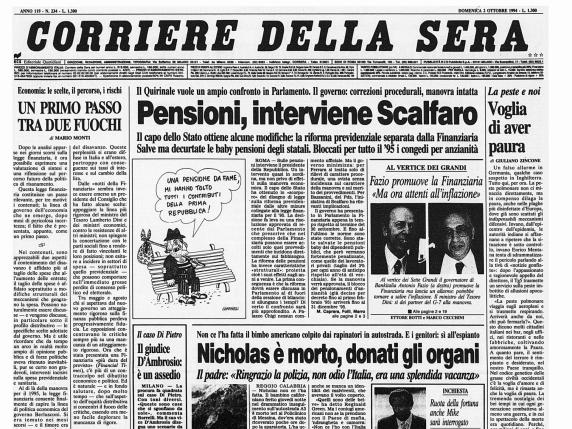

Qualcuno ricorda quel primo ottobre 1994? L’Italia si svegliò, incredula, davanti alle prime pagine dei giornali. Riportavano la notizia di un bambino americano di 7 anni, Nicholas Green, raggiunto alla testa da un colpo di pistola la sera prima mentre con la famiglia andava in vacanza in Calabria. Morì due giorni dopo, vittima innocente di una rapina.

Reginald e Margaret Green, i genitori, superarono il loro immenso dolore e decisero di donare gli organi del figlioletto salvando sette persone in attesa di trapianto. L’«effetto Nicholas», come venne ribattezzato, portò a un aumento considerevole delle donazioni in un Paese che fino ad allora aveva mostrato diffidenza e indifferenza.

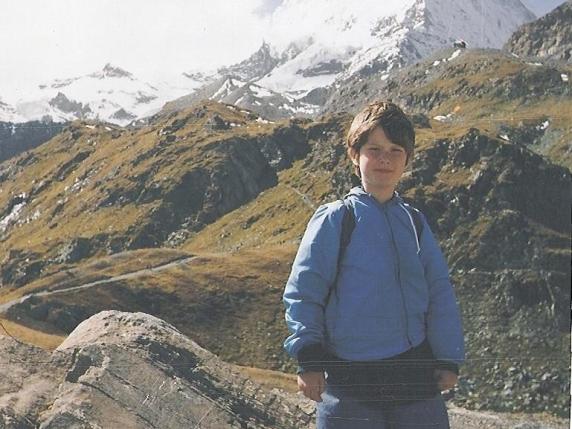

Nichola Green, 7 anni, nell'ultima foto (Per gentile concessione della famiglia)

Trent’anni dopo, che cosa rimane nella memoria collettiva del nostro Paese di quel bambino e della scelta di donare i suoi organi, presa da papà Reg e mamma Maggie? Reg, 93 anni, ex giornalista e scrittore, tornerà in Italia con la moglie Maggie per una serie di incontri commemorativi a Roma, Messina e Milano. Ha accettato di aiutare chi non ricorda e chi non conosce la storia di Nicholas, ripercorrendo con noi quei tragici momenti.

E, chissà, contribuire a far riflettere gli oltre cinque milioni di italiani che, secondo gli ultimi dati del Centro nazionale trapianti, si oppongono a un gesto, quello della donazione, capace di cambiare le sorti di una persona che senza un trapianto potrebbe anche morire. A fronte dei risultati da record fatti registrare nel 2023 per donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche nel nostro Paese ancora circa 8 mila i pazienti in lista d’attesa: circa 6 mila pazienti aspettando un nuovo rene.

L' «effetto Nicholas»

Dal quel 29 settembre di 30 anni fa, nulla è più stato come prima nel mondo dei trapianti. In Italia, soprattutto, ma anche all’estero. L’«effetto Nicholas», come venne ribattezzato, scosse le coscienze. Per capirne la portata da noi, basta dare un’occhiata ai report del Centro nazionale trapianti e seguire l’andamento delle barre verticali degli istogrammi: nel 1994 i donatori erano 7,9 su un milione abitanti, l’anno dopo si è arrivati al 10,1.

Reginald Green, chi era Nicholas?

«Per noi era una piccola creatura magica: fantasiosa, divertente e sincera. La sua insegnante disse che era il bambino più generoso a cui avesse mai insegnato».

Quali erano le sue passioni?

«Si buttava a capofitto in qualsiasi cosa facesse, ma mettersi nei panni di personaggi storici era una delle sue preferite. A Roma, Maggie raccolse alcune foglie di alloro da terra e ne fece una corona: gli piaceva. Gli leggevamo le versioni per bambini dei miti romani e greci: quando fu la volta di Polifemo che passava le mani sulle pecore a cui Ulisse e i suoi uomini si erano aggrappati per fuggire dalla grotta, pensai che sarebbe esploso dell’eccitazione».

Aveva un «eroe» preferito?

«Molti, ma Robin Hood è stato il più duraturo».

Il suo sogno da grande?

«Una volta, quando glielo chiesero in classe, rispose “tutti i lavori del mondo”. Un giorno a Venezia abbiamo visto la spazzatura raccolta dalle chiatte, invece che dai camion come accade da noi sulla terraferma. “Questo è quello che mi piacerebbe fare”, ha detto Nicholas. Ora, quando penso a Venezia, me lo immagino come il capitano di una chiatta della spazzatura».

Che cosa è accaduto quella notte del 29 settembre 1994?

«Verso le 22, stavo guidando sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Maggie era accanto a me che sonnecchiava. Nicholas e la sorellina Eleanor di 4 anni stavano dormendo sul sedile posteriore quando un’auto dietro di noi ha iniziato a sorpassare ma poi è rimasta affiancata per qualche minuto. “C’è qualcosa che non va”, mi sono detto. Maggie si è svegliata all’istante: dall’auto provenivano grida forti, rabbiose, selvagge, le parole indistinguibili ma che ci dicevano chiaramente di accostare. Maggie ha visto due uomini mascherati, uno dei quali impugnava una pistola rivolta contro di lei».

Perché non si è fermato?

«Il pericolo era evidente. Ho accelerato, e anche loro. Le due auto hanno corso affiancate lungo la strada. Poi c’è stata un’esplosione assordante e il finestrino laterale posteriore è stato sfondato da un proiettile. Maggie si è voltata per assicurarsi che i bambini fossero al sicuro. Entrambi sembravano dormire sonni tranquilli. Pochi istanti dopo anche il mio finestrino è stato sfondato, i vetri sono volati ovunque. Ma, come avevo sperato, ci stavamo allontanando dall’altra macchina: li ho visti nello specchietto retrovisore e infine sono scomparsi nella notte.

«Abbiamo continuato a correre a tutta velocità e il caso ha voluto che si fosse verificato un incidente sulla strada, c’erano la polizia e un’ambulanza. Mi sono fermato e ho portato un poliziotto a vedere i finestrini in frantumi, ma quando ho aperto la portiera dell’auto Nicholas non si è mosso».

Reginald Green davanti a un bar di Napoli dedicato al figlio

Come avete fatto a raggiungere l’ospedale di Messina?

«La nostra auto è stata sequestrata per raccogliere le prove. Fummo portati in un piccolo ospedale dove ci dissero che Nicholas era ferito troppo gravemente e che lo avrebbero trasportato al grande ospedale più vicino, l’allora Policlinico di Messina dove fummo accompagnati con un’auto della polizia. Una volta arrivati ci hanno detto che una pallottola si era conficcata alla base del cervello, che Nicholas era troppo debole per essere operato, ma speravano che avrebbe recuperato abbastanza forze. Due giorni dopo è stato dichiarato cerebralmente morto. Eravamo entrambi abbastanza lucidi, io e Maggie. Capivamo la diagnosi, ma avevo una sensazione di vuoto più grande di quanto non avessi mai provato. In ospedale sono stati molto professionali ma anche calorosamente umani, pieni di empatia, facendoci sapere che nostro figlio era molto grave ma dandoci speranza».

Quando avete deciso di donare gli organi di Nicholas?

«Ci siamo seduti lì cercando di assorbire il fatto che la vita era cambiata per sempre. Mi ritrovai a pensare: non l’avrei mai più sentito dire “Buona notte, papà”. Poi uno di noi ha detto all’altro – non ricordiamo chi dei due, ma sono praticamente certo che fosse Maggie –: “ora che se n’è andato, non dovremmo donare i suoi organi?”. L’altro ha semplicemente risposto “sì”. Era così chiaro che Nicholas non aveva più bisogno di quel corpo. Sapevamo, tuttavia, che altre persone erano alla disperata ricerca di ciò che quel corpicino poteva dare».

Avevate mai pensato prima, alla donazione di organi?

«Vagamente, sapevo che era la cosa giusta da fare, ma non ne avevamo mai parlato e non avevo firmato la tessera di donatore».

Nelle cronache dell’epoca, spesso è stata messa in risalto la vostra calma e forza d’animo: come avete fatto ?

«Era chiaro che Nicholas era morto. Mi chiedevo se avrei mai riso di nuovo. Non ho mai sentito che stavo perdendo il controllo, semplicemente che la vita non sarebbe mai più stata la stessa. E non lo è mai più stata. Anche nei momenti migliori, ancora oggi mi sorprendo a pensare: “A Nicholas non sarebbe forse piaciuto?”».

Quando ha salutato Nicholas per l’ultima volta: prima che entrasse in sala operatoria? Con quali parole?

«Non fu allora. Lo salutati quando fu dichiarato cerebralmente morto: gli dissi addio. Mi misi accanto al suo letto e gli chiesi perdono per averlo messo in pericolo».

Invece di odiare questo Paese, avete fin da subito dichiarato il vostro amore per l’Italia. Come è possibile?

«Appena si sparse la notizia che Nicholas era stato colpito, ovunque andassimo ci trovavamo circondati da persone che piangevano. Capivo che queste persone avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per impedire la morte di Nicholas. L’Italia non ha premuto il grilletto. Due uomini, a tal punto accecati da non preoccuparsi del danno che causavano, lo fecero. Sarebbe potuto succedere ovunque».

La sorella di Nicholas, Eleanor, e il marito Matthew Burgette davanti al «campanile dei bambini»: 140 campane donate alla memoria del bimbo soprattutto dall'Italia (Foto: Andrea Vodickova)

Quel «dono di un bambino al mondo», come si legge sul sito della Green Foundation, ha seminato così bene e tanto: come si spiega?

«Penso che la fine brutale di un bambino che non ha mai fatto del male a nessuno in vita sua, sia stato davvero uno shock. Così quando i trapianti avvenuti grazie a lui sono diventati un simbolo di vita e non di morte, le persone hanno riscoperto le proprie speranze. I calabresi che abbiamo incontrato, come anche le persone di tutta Italia, ricordano Nicholas con così tanto affetto da rammentarmi il buono, non il cattivo che c’è nelle persone».

Mai pentiti di aver donato gli organi di vostro figlio?

«Non abbiamo mai dubitato che la nostra decisione, come anche le campagne a favore della donazione portate avanti negli anni, fossero la cosa giusta da fare. E tra le centinaia di famiglie di donatori in tutto il mondo che abbiamo incontrato, riesco a malapena a ricordarne una che si sia pentita di aver donato. Spesso sono quelle che non lo fanno, a pentirsene».

Trent’anni dopo quella tragica notte, cosa rimane nei vostri ricordi?

«Sentiamo ancora che c’è un buco nella nostra vita».

Come vorrebbe che Nicholas e la famiglia Green fossero ricordati fra 30 anni?

«Hanno acceso un fuoco e poi hanno lavorato incessantemente per tenerlo in vita».

Le commemorazioni in Italia, tra settembre e ottobre

Tra fine settembre e inizio ottobre, Reginald e Margaret Green torneranno in Italia per il 30° anniversario della morte di Nicholas. «Parteciperemo a un convegno presso il Policlinico dell’Università di Messina per medici e ricercatori di tutto il mondo — fa sapere Reginald —. Faremo anche quello che ho sempre fatto in tutte le 50 volte che sono stato in Italia da quando Nicholas è morto: parleremo con i media e i gruppi sanitari di come una semplice decisione possa salvare più famiglie da una vita di dolore.

«Terremo conferenze stampa presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’ospedale Niguarda di Milano e il Policlinico di Messina. Ciò consentirà ai giornali e alle televisioni nazionali di porre domande su Nicholas, su altri donatori e riceventi e anche sugli ultimi sviluppi nel campo dei trapianti. Maggie è molto grata che l’Italia ricordi ancora Nicholas e che il suo ricordo contribuisca a una forte cultura della donazione.