Для молодежи красный цвет во флаге не ассоциируется с СССР

Красный цвет флага россияне связывают с кровью, пролитой за Отечество

22 августа в России отмечался День Государственного флага РФ. Праздник был официально установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1991 году тогда еще Верховный Совет РСФСР постановил считать «исторический» бело-сине-красный стяг национальным флагом страны. Накануне праздника ИНСОМАР решил выяснить, как россияне интерпретируют цвета одного из главных символов государства.

Спойлер – утвержденной де-юре расшифровки цветовой гаммы не существует. Но трактовок было немало. Так, при Петре I, который в 1705-м и повелел поднимать бело-сине-красный флаг «на торговых всяких судах» (и лично установил порядок горизонтальных полос), белый цвет символизировал свободу и независимость, синий – Богородицу, покровительницу Руси, а красный – силу и могущество державы.

В ходе телефонного опроса 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше (по общероссийской выборке) выяснилось, что для подавляющего большинства опрошенных (80%) цвета триколора имеют «особое значение». Но только каждый пятый (20%) затруднился объяснить значение палитры. Остальные же поделились с социологами собственными ассоциациями.

Так, белый цвет у четверти наших граждан (25%) сейчас означает «чистоту помыслов». В остальных (их доли различаются) он пробуждает «веру в светлое будущее, свободу и справедливость». Более редкие варианты ответов – «мир, дружба, спокойствие», а также «небо, воздух, облака».

Синий цвет для более чем трети россиян означает чистое и мирное небо. Но связывают его также с образом морской державы, спокойствием и верностью.

Красный цвет для пятой части опрошенных – это «кровь, пролитая за Отечество». Другие видят в нем силу, мощь и героизм, а также, что неудивительно, историческую связь с СССР (у которого флаг был абсолютно красным, с серпом и молотом). Еще один вариант – «гордость за своих победителей в многовековых войнах».

Понятно, что интерпретации цветов различаются по возрастным группам. Так, молодежь несколько чаще других наделяет белый цвет «петровскими» значениями «свободы и независимости», а красный – символикой силы, мощи и уверенности. Среди россиян старше 45 лет красный цвет также часто трактуется как символ страны, в которой они родились (12% опрошенных в этой группе), тогда как среди молодежи 18–29 лет ассоциации с Советским Союзом вообще отсутствуют.

«Гордость и надежда остаются главными чувствами россиян по отношению к стране, а национальный флаг продолжает быть важнейшим маркером идентичности, соединяющим традиционные смыслы с новыми интерпретациями, которые вносит молодое поколение», – отметили в ИНСОМАР. Кстати, похожий опрос в 2020 году проводил ВЦИОМ. Результаты пятилетней давности не сильно отличаются от современных.

Рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для счастья россиянам хватит чуть более 2,7 млн рублей в год

«Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?» – спрашивал Остап Бендер у Шуры Балаганова в «Золотом теленке». На что «жулик без фантазии» отвечал без раздумий: «Пять тысяч. В год». Прошел почти век с публикации романа Ильфа и Петрова. Аналогичные вопросы теперь уже не «великие комбинаторы», а простые социологи задают среднестатистическим россиянам. Но те отвечают совершенно «по-балагановски».

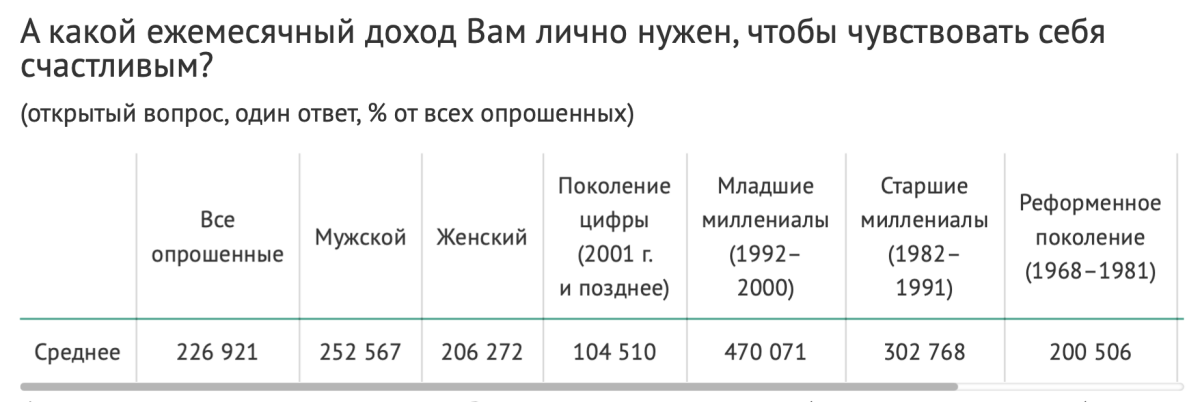

Как выяснил в августе ВЦИОМ, для счастья нашим согражданам сегодня хватило бы… 226 921 рубля в месяц. В пересчете на год это чуть более 2,7 млн рублей.

В понятие «счастливого дохода» ВЦИОМ вкладывают «стоимостную оценку многих компонентов жизни, приоритетов, потребностей и желаний в привязке к текущему уровню цен». По данным свежего опроса, за последние восемь лет запросы россиян удвоились: в 2017-м, например, для ощущения счастья им нужно было в среднем «всего» 109 тыс. рублей в месяц.

«Двукратный рост ‘’счастливого дохода’’ за прошедшие восемь лет – это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде. Иными словами, рост номинальной стоимости ‘’счастья’’ обусловлен в первую очередь ростом цен. При этом реальная стоимость ‘’счастья’’ также подрастает, но гораздо более медленно. В нынешних турбулентных условиях работает скорее правило ‘’не до жиру – быть бы живу!’’», – объяснил эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

Нажмите, чтобы увеличить

Понятно, что раз высчитано среднее значение, есть и крайности. Больше всего денег для счастья нужно так называемым миллениалам и жителям крупнейших городов, тогда как старшие поколения оттепели и застоя способны удовольствоваться малым. Москвичам и петербуржцам, чтобы радоваться жизни, нужно почти 700 тыс. рублей в месяц. Жителям городов-миллионников – намного меньше (более 175 тыс. рублей), а селянам хватило бы и 116 тыс. рублей.

Интересно, что за деньги в целом россияне готовы признать суммы от 15 тыс. рублей и выше. Это означает, сделали вывод во ВЦИОМ, что «восприятие денег в наши дни приблизилось к базовому порогу выживания» (85% от прожиточного минимума). Дело в том, что в 1998 году наименьшая сумма, считаемая деньгами (тогда – 88 рублей), составляла лишь 18% от тогдашнего прожиточного минимума (493 рубля). При том что фактически ее не хватило бы в то время даже на один день нормального существования. Сегодня же «точка отсчета» приблизилась к прожиточному минимуму (17 733 рубля). Переоценка «порога чувствительности» к деньгам отражает как инфляционные процессы, так и изменения в потребительских стандартах, считают социологи.

За четверть века значительно изменилось и эмоциональное отношение россиян к своему денежному положению. На излете «лихих 1990-х» большинство чувствовало неудовлетворенность или даже несчастье из-за уровня своих доходов. Сейчас доминирует «эмоциональное равнодушие», то есть деньги не вызывают особых чувств у почти половины опрошенных (удовлетворение или счастье испытывают только четверо из десяти). Среди молодежи, то есть тех, кто только начинает зарабатывать, доля равнодушных минимальна, но уже среди младших миллениалов она растет. «Вероятно, приоритеты меняются и люди понимают, что счастье (как и здоровье) не купишь», – отметили во ВЦИОМ.

Кстати, в июле результаты аналогичного опроса публиковал кадровый сервис SuperJob. По их данным, для счастья россиянину старше 18 лет в среднем нужно сейчас 257 тыс. рублей в месяц (или больше 3 млн рублей в год). За десять лет, что сервис проводит такие вопросы, эта сумма выросла в полтора раза. Отдельно по Казани есть данные с 2018 года – тогда «доход счастья» был равен 156 тыс. рублей, сегодня – 235 тыс. рублей в месяц.

Напомним, ответ Балаганова, сражающий своей обывательской точностью, Остап Бендер парировал тем, что ему «нужно пятьсот тысяч, и по возможности сразу, а не частями». Впрочем, в финале романа «идейный борец за денежные знаки» признавался, что графа Монте-Кристо из него не вышло. И что пора переквалифицироваться в управдомы.

Введенный в 2007 году материнский капитал оказался достаточно эффективной мерой. Но сначала ковид, а потом и СВО развернули все позитивные сдвиги вспять

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После завершения СВО в России можно ожидать непродолжительного беби-бума

Активная демографическая политика в России, стартовавшая около двадцати лет назад, принесла заметные положительные результаты – как в части повышения рождаемости, так и снижения смертности. Но «шоки последних лет» оказали негативное влияние на демографические процессы, фактически отбросив страну в этом плане обратно. В средне- и долгосрочной перспективе для достижения национальных целей развития в сфере рождаемости и долголетия, которые уже пришлось сдвинуть с 2024-го на 2030-2035 годы, необходим целый комплекс мер. Их описанию Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) посвятил «этюд №9».

В глобальном плане сокращение воспроизводства населения давно уже общая проблема как для развитых, так и для развивающихся стран. Связано это с тем, что вследствие урбанизации изменились представления о семье и ее среднем размере, упала рождаемость, в более поздние возраста сдвинулись матримониальные и репродуктивные планы и т.д. При этом демографическая политика в России, прежде всего, введенный в 2007 году материнский капитал, оказалась достаточно эффективной. Но сначала ковид, а потом и СВО развернули все позитивные сдвиги вспять.

В первом случае выросла смертность и сжались миграционные потоки, во втором – снизилась рождаемость «за счет перекладывания части рождений на более поздний период», а также бегства релокантов (в основном – молодых мужчин), отсутствие которых, признали в ЦМАКП, в любом случае «окажет влияние на число рожденных детей». В итоге поставленные в 2018 году национальные цели «не могли быть достигнуты». Теперь повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 и увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет планируется достигнуть только к 2030 году (а до 1,8 и до 81 года – к 2036-му).

На этом фоне вопрос об эффективности мер господдержки и их адресном характере, считают в Центре, становится крайне актуальным. Тем более что пример других доказал – просто «залить деньгами» проблему и тем самым вызвать беби-бум не удастся.

Хотя после завершения СВО непродолжительный (на несколько лет) рост рождаемости в стране будет возможен. Так как домой вернутся участники, чье материальное положение за последние годы значительно выросло, а также «снизится уровень неопределенности населения и повысится уверенность в завтрашнем дне». Ключевой вопрос – удастся ли закрепить и продлить этот беби-бум надолго, как это получилось, например, в США после Второй мировой войны.

Там в плюс сработал экономический подъем и формирование культуры многодетной семьи. В России «продолжительность беби-бума после СВО будет зависеть как от общего состояния экономики, так и от социально-культурных установок», констатировали в ЦМАКП.

Госполитика в сфере демографии должна быть направлена на повышение доступности жилья (и ипотечных кредитов) и образования (как социального лифта), а также на расширение возможностей для женщин, особенно многодетных матерей. Им нужно помочь «сохранять свой профессиональный и социальный статус» – прежде всего, за счет частичной занятости, в том числе дистанционной. А для этого необходимо развивать не только программы переобучения, но и инфраструктуру ясель и детских садов.

Другие направления усилий – это, во-первых, снижение смертности, уровень которой после ковидного скачка вроде бы вернулся к допандемийным значениям. Но есть риск «реалкоголизации» россиян: «В последние пять лет отмечается тенденция увеличения продаж алкоголя, вероятно, подстегиваемая ростом психологического напряжения населения».

Во-вторых, помимо мер, направленных на стимулирование рождаемости, нужны и меры меры, направленные на сохранение семьи, так как «рождаемость и брачность (и разводимость) тесно связаны». В этом плане тревожные сигналы – рост лояльности к разводам и непопулярность брака, особенно у зумеров. «Формирование положительного образа семьи и ценностей особенно важно с учетом большей автономности и изолированности молодежи», – отмечают экономисты.