Комментарии 0

...комментариев пока нет

Половина застройщиков Петербурга исчезла после запуска эскроу-счетов

Двадцать лет назад, в начале 2005 года, в российское правовое поле вошёл документ, который изменил не только строительную отрасль, но и жизнь миллионов людей. Ведь покупка собственного жилья остаётся одной из целей комфортной жизни.

Речь, конечно, о Федеральном законе № 214–ФЗ — том самом, что регламентировал правила долевого строительства и дал дольщикам долгожданную юридическую защиту. За два десятилетия он прошёл путь от реакции на волну строительных афер до мощного рычага государственной жилищной политики.

Анархия — мать порядка

В начале 1990–х Санкт–Петербург, как и вся страна, столкнулся с коллапсом советской модели массового жилищного строительства. Государственные предприятия, занимавшиеся строительством, — тресты, проектные институты, домостроительные комбинаты — были распущены, приватизированы или просто исчезли. В этот период строительство многоквартирных домов практически остановилось. При этом спрос на жильё оставался крайне высоким: население города росло, семейные пары стремились к разъезду, а существующий жилфонд (много коммунальных квартир и хрущёвок) не соответствовал новым социальным ожиданиям.

Во второй половине 1990–х на рынок вышли первые частные девелоперы. Часть из них происходила из строительной среды, другая часть — из теневого капитала или полукоммерческих структур.

До 214–ФЗ не существовало единого закона, регулирующего долевое строительство. Застройщики использовали юридически уязвимые и разнородные схемы: предварительные договоры купли–продажи, инвестиционные соглашения, соглашения о намерениях, "вексельные" схемы, кооперативные модели и даже простые расписки. Формально гражданин не становился владельцем прав на квартиру, а лишь инвестором, не защищённым ни Гражданским кодексом, ни другими правовыми нормами. Зачастую сделки проводились через агентства недвижимости, которые несли минимум ответственности.

В результате в Петербурге, как и в других крупных городах, начали появляться первые волны обманутых дольщиков. Были громкие случаи, когда застройщики исчезали, стройки замораживались, квартиры продавались дважды, а то и трижды. Особенно тяжёлая ситуация была с компаниями–однодневками и небольшими застройщиками, работавшими на арендованных участках без разрешений.

При этом для начала продаж, да и даже строительства самого РНС (разрешения на строительство) не требовалось. Ну точнее, оно было нужно, но… Как вспоминает один из действующих девелоперов, в начале нулевых у него была рекордная стройка — всего один месяц между получением РНС и сдачей дома госкомиссии. При этом даже при наличии РНС квартирография спокойно перекраивалась уже в процессе стройки: спрос на однушки — рисуем однушки, спрос на трёшки — ну вы понимаете.

По сути люди покупали "воздух" и платили за него реальными деньгами.

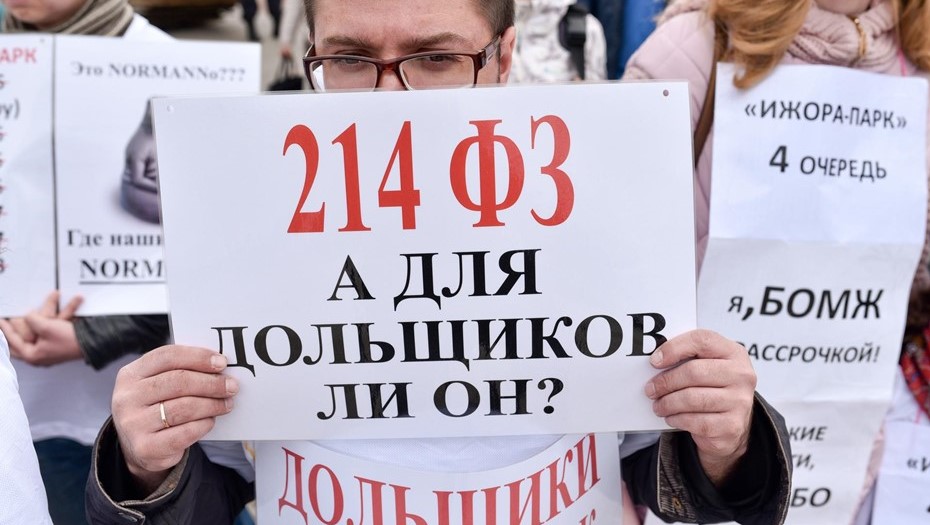

На этом фоне росло напряжение. Появилось новое, пугающее словосочетание — "обманутые дольщики". К 2004 году их количество превысило десятки тысяч. Истории потерявших всё пенсионеров, инвалидов, молодых семей с детьми, отдавших маткапитал на фиктивную стройку, заполнили СМИ. Протесты выходили на федеральный уровень. Власти было ясно: если ничего не менять, последствия будут не только социальными, но и политическими.

Митинг дольщиков СК "Норманн".

Закон суров. Почти

Так появился 214–ФЗ — закон "Об участии в долевом строительстве". Он вступил в силу 1 апреля 2005 года и стал первым серьёзным шагом к наведению порядка в сфере, которую раньше регулировали скорее договорённости и удача, чем нормы и законы.

Суть реформы заключалась в простом, но радикальном принципе: если человек отдаёт деньги за жильё, у него должны быть юридические гарантии. Закон чётко прописал: все договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) подлежат обязательной регистрации в Росреестре. Это значит, что каждая сделка фиксируется государством, а поэтому защиту можно искать не только в суде, но и в публичном реестре. Кроме того, в законе появились требования к самим застройщикам. Никаких строек на "честном слове": нужен оформленный участок, утверждённый проект, разрешение на строительство и открытая проектная декларация, где указываются сроки, этапы, объёмы и финансы.

Для 2005 года это был настоящий прорыв. Рынок, привыкший к серым схемам и обману, столкнулся с необходимостью работать "в белую". И, как это часто бывает, начал искать лазейки. Уже через год после вступления закона в силу появились схемы, позволяющие его обойти: инвестиционные договоры, предварительные соглашения, займы под будущую квартиру. Всё это позволяло продолжать брать деньги у граждан, но без регистрации, без гарантий и — зачастую — без последствий.

Первые годы показали: один только закон проблему не решит. Нужны механизмы принуждения и, главное, реальные последствия для нарушителей. В 2008 году, в разгар глобального финансового кризиса, стало ясно: если рынок снова рухнет, количество пострадавших превысит все допустимые пределы. Тогда и началась вторая фаза трансформации закона — постепенная, шаг за шагом адаптация к реалиям.

Сначала ужесточили требования к информации, публикуемой застройщиком. Затем ввели правила страхования гражданской ответственности — по сути, обязали застройщиков либо покупать страховку, либо предоставлять банковскую гарантию. Крупные компании начали выстраивать собственные юридические службы, чтобы адаптироваться к новым требованиям. Малые — начали уходить с рынка или объединяться.

Закон очень суров

Настоящей революцией стал 2018 год. Именно тогда в строй вступила система эскроу–счетов — механизм, при котором деньги дольщиков хранятся на специальном банковском счёте и доступны застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. Рисков — ноль. Деньги под контролем банка. Застройщик больше не может тратить средства на другие объекты или "перекрываться" от продажи к продаже. Он должен либо строить за свой счёт, либо брать кредит — а это уже финансовая дисциплина совсем другого уровня.

Модель с эскроу стала обязательной с 1 июля 2019 года. Для отрасли это было как холодный душ. Банки получили ключевую роль: теперь они решают, кому дать финансирование, а кому отказать. Девелоперы столкнулись с необходимостью прозрачного финансового планирования, предоставления гарантий, прохождения жёсткого комплаенса. Многие небольшие застройщики попросту не выдержали. С другой стороны, резко выросли позиции крупнейших игроков — тех, кто мог себе позволить адаптацию, кредитование и масштаб.

Для потребителя это означало одно: стройка больше не зависит от сбора средств с граждан. Если дом начали строить — значит, у застройщика уже есть деньги, а у банка — гарантии. Риск обмана практически исключён.

Однако нельзя не отметить и обратную сторону медали. С 2020 по 2023 год рынок Петербурга покинули более половины компаний–застройщиков. Более того, за счёт удорожания финансовых и юридических процедур выросла себестоимость квадратного метра.

Тем временем сам 214–ФЗ продолжал эволюционировать. В него вносили десятки поправок. Где–то добавляли нормы о раскрытии информации, где–то — об обязательствах по благоустройству, где–то — о цифровой регистрации договоров. Появился единый портал "Наш. Дом. РФ", где любой желающий может посмотреть данные о застройщике, проекте, сроках, рисках, статусе разрешений. Сделки всё чаще оформляются в электронном виде, а банки интегрированы в процесс практически полностью.

Что дальше

Что касается защиты покупателей, то она на данный момент максимальная. Правда, есть один минус — чем меньше риск, тем продукт стоит дороже. А вот застройщики оказались в банковской петле — пока ключевая ставка была невысока, это было приемлемо. А сейчас на фоне установленных Центральным банком РФ 18–21% стоимость денег просто душит девелоперов. По оценке экспертов, сейчас банки за счёт процентов и прочих начислений забирают от 30 до 50 тыс. рублей с каждого проданного метра.

“

Законодательство сделало большой шаг вперёд, было бы странно сравнивать период "дикого" рынка и современного. В свою очередь дальнейшее развитие и переход на эскроу–счета только улучшили состояние дел в отрасли. Проектное финансирование практически не имеет изъянов: проекты не "просушиваются" по ходу реализации, гарантированно достраиваются, банки готовы создавать спецпрограммы для улучшения условий покупки.

Сергей Софронов

коммерческий директор ГК "ПСК"

“

Рынок стал полностью регулируемым. А для покупателя — безопасным, особенно с появлением эскроу–счетов. С точки зрения системы — лучше, конечно, сейчас.

Яна Вирченко

коммерческий директор ГК "Полис"

“

214–ФЗ, безусловно, сыграл ключевую роль в формировании современного рынка недвижимости. Этот закон стал точкой отсчёта для цивилизованной модели продаж и повышения доверия покупателей. Его главная заслуга — прозрачность рынка и сокращение мошеннических схем, которых стало слишком много к середине нулевых. Именно из–за этого даже добросовестные застройщики нередко сталкивались с недоверием и предвзятым отношением со стороны покупателей.

Оксана Кравцова

Генеральный Директор ГК "Еврострой"

“

За 20 лет действия закона 214–ФЗ отрасль претерпела значительные изменения, став более прозрачной и безопасной для покупателей. Для девелоперов это означало ужесточение регулирования, но в целом привело к положительным изменениям. Если раньше это было "поле чудес" с высокими рисками, то сейчас определены чёткие правила, проектное финансирование и контроль. Для покупателей это однозначный плюс.

Мария Орлова

Коммерческий Директор Гк "А101" В Санкт–Петербурге

“

214–ФЗ за 20 лет радикально изменил рынок. Он стал переходной точкой от доверия "по объявлению" к цивилизованным механизмам защиты дольщика. Сегодняшняя система с эскроу и проектным финансированием неидеальна, но она очистила рынок от недобросовестных игроков и повысила планку качества. Работать проще сейчас — есть правила игры, есть инструменты контроля, есть доверие покупателя.

Филипп Шраге

Основатель Строительной Компании Kronung