Прививка от ВИЧ: миф или уже реальность?

Почти полвека назад мир столкнулся с вирусом, который перевернул представление медицинского сообщества о борьбе с эпидемиями. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) стал не просто медицинской проблемой, а глобальным вызовом — научным, социальным и гуманитарным. Каждый год 27 июня во всем мире отмечается День тестирования на ВИЧ — как напоминание о важности ранней диагностики и о том, что борьба с этой эпидемией продолжается. При этом у человечества до сих пор нет главного оружия — эффективной вакцины против ВИЧ. Однако, возможно, сейчас мы как никогда близки к ее появлению.

Что такое вирус иммунодефицита человека и почему от него до сих пор нет вакцины?

История вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) началась задолго до его официального открытия. Ученые считают, что он возник в начале XX века в Центральной Африке, когда вирус шимпанзе — так называемый SIV (simian immunodeficiency virus) — во время охоты передался человеку при контакте с кровью животного. На протяжении десятилетий инфекция медленно распространялась, оставаясь почти незаметной, пока в конце 1970-х годов в США не начали фиксировать загадочные случаи редких форм пневмонии и саркомы Капоши у молодых мужчин — преимущественно нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти случаи стали первыми официальными проявлениями новой болезни, позже названной СПИДом — синдромом приобретенного иммунодефицита.

В 1983 году французские ученые из Института Пастера впервые выделили вирус, вызывающий это состояние. Его назвали вирусом иммунодефицита человека — ВИЧ. Изначально казалось, что вопрос вакцины — лишь дело времени: ведь человечество уже успешно справлялось с куда более смертоносными вирусами с помощью прививок. Были побеждены натуральная оспа, полиомиелит, корь. Но с ВИЧ все оказалось иначе.

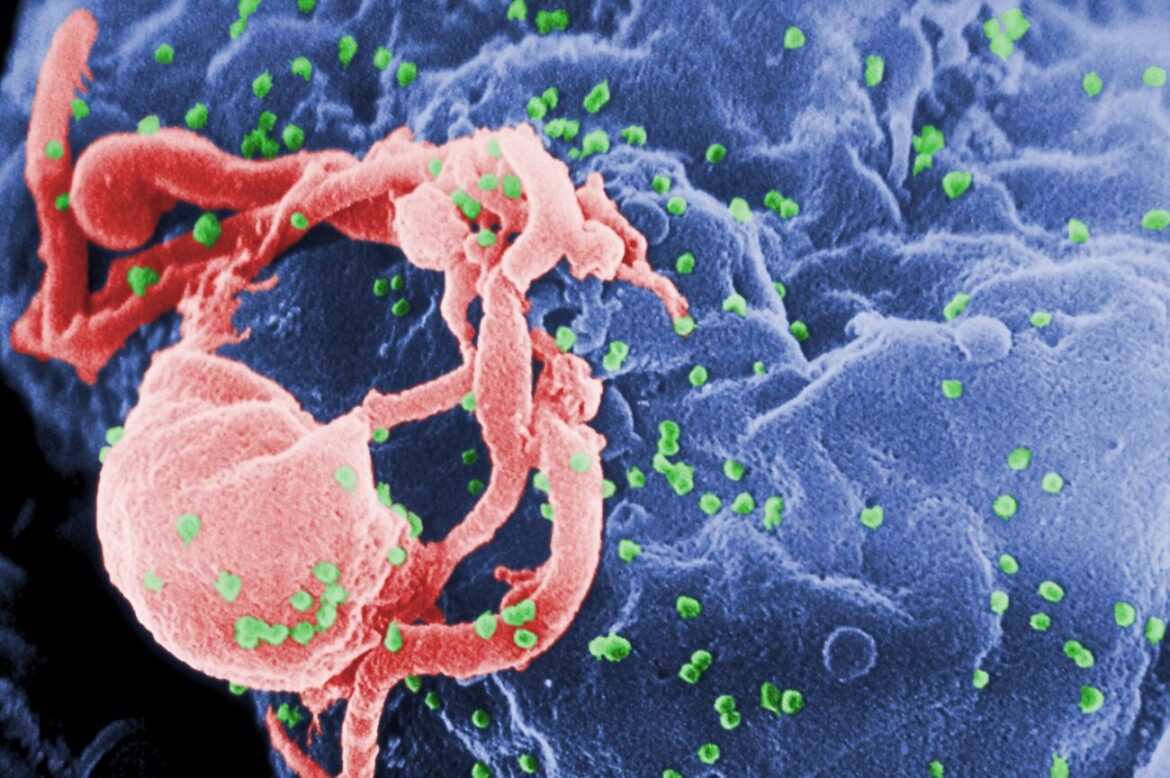

Главная проблема в том, что ВИЧ — не просто вирус, а настоящая загадка для иммунной системы. Он постоянно меняет «внешность» — белки на своей поверхности. А именно по этим белкам иммунная система обычно распознает вирус и атакует его. Эта способность ВИЧ к быстрой мутации делает невозможным создание таких антител, которые подходили бы всегда и для всех его вариантов. То, что подходит против одного варианта вируса, оказывается бесполезным против другого.

Кроме того, ВИЧ умеет прятаться. Он внедряется в клетки иммунной системы — в частности, в Т-лимфоциты (CD4-клетки) — и может там скрываться в неактивном состоянии. Иммунная система либо не замечает его, либо не может добраться до зараженных клеток. В этом случае вирус можно сравнить с вором, проникшим в дом и выключившим все охранные системы.

Но и это не все. После большинства перенесенных болезней у человека формируется стойкий иммунитет: переболел — и в следующий раз организм уже знает, как защищаться. С ВИЧ так не происходит. Даже если человек заражен и живет с вирусом, это не мешает ему заразиться другой его разновидностью. Организм не запоминает врага — и не может научиться с ним бороться.

Именно поэтому, несмотря на десятилетия исследований, создание вакцины от ВИЧ до сих пор остается одной из самых сложных задач в истории иммунологии.

Создание вакцины от ВИЧ: история проб и ошибок

С момента открытия ВИЧ по всему миру было проведено более 250 клинических испытаний, но ни одно не привело к появлению надежной, массово применяемой вакцины.

Некоторые кандидаты не вызывали нужного иммунного ответа. Другие, напротив, приводили к тревожным результатам. Один из самых известных случаев — исследование STEP, проведенное в середине 2000-х годов компанией Merckсовместно с Национальным институтом здоровья США. В испытаниях участвовали около 3000 здоровых добровольцев из США, Канады, Австралии и стран Латинской Америки, которые не были заражены ВИЧ, но находились в группе повышенного риска. Целью было проверить экспериментальную вакцину, основанную на использовании аденовируса 5-го типа — безвредного вируса, который часто используется как «транспорт», чтобы доставить в организм фрагменты ВИЧ и таким образом «научить» иммунную систему распознавать его.

Идея заключалась в следующем: если с помощью аденовируса ввести генетическую информацию о белках ВИЧ, то иммунная система запомнит эти «вражеские образы» и в будущем сможет быстро распознать и уничтожить настоящий вирус. Однако реальность оказалась куда более сложной.

В 2007 году исследование было досрочно остановлено. Это решение приняли после проведения промежуточного анализа данных, в котором сравнивали число новых случаев заражения ВИЧ среди участников, получивших экспериментальную вакцину и тех, кто получал плацебо. Результаты оказались неожиданными: у некоторых добровольцев, особенно среди мужчин, ранее имевших антитела к аденовирусу (что говорит о перенесенной в прошлом инфекции), риск заражения ВИЧ оказался выше, чем в контрольной группе. Такие данные были получены на основании регулярного тестирования участников на ВИЧ в ходе исследования. Почему так произошло — до конца не ясно до сих пор. Существует мнение, что иммунная активация, вызванная вакциной, сделала клетки-мишени более уязвимыми для настоящего вируса.

Этот случай стал настоящим уроком для всего научного сообщества. Впервые стало очевидно, что вакцина от ВИЧ — это не просто сложная задача, а потенциально рискованная.

Тем не менее, еще были несколько попыток создания вакцины, которые добрались до финальной, третьей фазы клинических испытаний. Один из самых известных примеров — так называемое таиландское RV144-исследование, проведенное в середине 2000-х годов. В нем использовалась комбинированная схема из двух типов вакцин, которая показала частичную эффективность: риск заражения снизился примерно на 31%. Это немного, но даже такой результат тогда воспринимался как важный научный сигнал — «что-то работает».

С тех пор подходы усложнились. Ученые начали экспериментировать с мозаичными вакцинами, то есть составленными из множества фрагментов вируса разных штаммов, чтобы покрыть как можно более широкий спектр мутаций. Начали использовать и новейшие технологии, включая мРНК-платформы — способ создания вакцин, при котором организм получает инструкцию (в виде молекулы мРНК), чтобы самому выработать фрагмент вируса и обучить иммунную систему его распознавать. Эти технологии стали широко распространены благодаря вакцинам против COVID-19. Однако и эти подходы пока не принесли прорывного результата.

Однако ни одна из предпринятых попыток по созданию вакцины не была напрасной. Каждый неудачный опыт — это еще один шаг к пониманию природы вируса. Они помогли глубже разобраться в том, как именно ВИЧ уходит от иммунного ответа, как устроены механизмы мутаций и какие элементы вируса могут стать его «ахиллесовой пятой».

Вакцина — это не единственное оружие

Несмотря на то, что вакцины от ВИЧ по-прежнему нет, наука в последнее время разработала несколько надежных способов профилактики. Эти методы не уничтожают вирус, но значительно снижают риск заражения — почти до нуля при правильном применении.

- Преэкспозиционная профилактика (PrEP)

Это, по сути, профилактика «на будущее». Человек, который не инфицирован, ежедневно принимает специальные препараты — чаще всего в форме таблеток. Эти лекарства относятся к классу антиретровирусных средств, то есть направлены против ретровирусов (к которым и относится ВИЧ). Они блокируют ферменты, необходимые вирусу для размножения в организме. Даже если ВИЧ попадет в кровь, он не сможет начать свое разрушительное действие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, PrEP при регулярном применении снижает риск заражения через половой контакт на 99%. Особенно эффективна эта мера для людей из групп повышенного риска — например, тех, кто регулярно вступает в половые контакты без презерватива, часто меняет партнеров, имеет партнера с положительным ВИЧ-статусом или просто не знает, инфицирован ли партнер.

- Постконтактная профилактика (PEP)

Это уже экстренная мера, применяемая после предполагаемого контакта с вирусом — например, при случайном незащищенном половом акте, при разрыве презерватива либо при уколе медицинским инструментом. Суть та же: прием антиретровирусных препаратов. Но чтобы метод сработал, лечение нужно начать максимум в течение 72 часов (лучше — в первые сутки) и принимать лекарства строго по схеме в течение 28 дней.

PEP — это как пожарная тревога: не для ежедневного применения, но незаменима в экстренной ситуации.

- Инъекции пролонгированного действия

Это одно из новейших направлений. Вместо ежедневных таблеток — одна инъекция раз в 2–3 месяца, которая обеспечивает длительную защиту. Такие препараты уже зарегистрированы в ряде стран и активно применяются в профилактике ВИЧ. Они особенно удобны для тех, кто не может или не хочет принимать таблетки каждый день.

Принцип действия тот же: препарат создает устойчивую концентрацию в крови вещества, мешающего вирусу размножаться в случае контакта.

Эти подходы уже спасают жизни и позволяют миллионам людей жить без страха перед заражением. Но у них есть один общий недостаток: они не устраняют сам вирус из общества, не разрывают цепочку его передачи, а лишь защищают отдельно взятого человека. Это как надеть бронежилет во время стрельбы — он спасает тебя от ряда ранений, но потенциальная угроза жизни остается.

Только вакцина может сыграть другую роль — превратить вирус из активной угрозы в управляемую или даже искорененную инфекцию. Как это уже случилось, например, с натуральной оспой. Поэтому поиск вакцины продолжается, несмотря на успехи в профилактике — и именно она остается главной надеждой в борьбе с ВИЧ.

На грани открытия: инновационные разработки, о которых говорят

Когда речь заходит о передовых медицинских разработках, чаще всего вспоминают американские или европейские лаборатории. Но в поиске вакцины против ВИЧ Россия играет вовсе не эпизодическую роль. Более того, некоторые из наиболее перспективных подходов сегодня разрабатываются именно в отечественных научных центрах.

- Центр Гамалеи: учим иммунитет видеть вирус

В одном из ведущих российских научных институтов — Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи— разрабатывается стратегия, основанная на создании искусственных антигенов. Это белки, имитирующие определенные участки вируса, которые могут «тренировать» иммунную систему распознавать ВИЧ еще до заражения. Причем не один конкретный штамм, а целый спектр возможных мутаций. Антигены, разработанные в лабораториях Гамалеи, создаются с расчетом на так называемую широкую нейтрализацию, то есть формирование иммунного ответа, который способен «покрыть» множество вариантов вируса сразу.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые разрабатывают универсальную платформу для создания вакцин против быстро изменяющихся вирусов, включая ВИЧ. В основе технологии — искусственные антигены, способные вызывать широкий и устойчивый иммунный ответ. Работы находятся на активной фазе, при поддержке Минздрава России. В ближайшие 2–3 года планируется представить конкретные практические результаты. (Источник: Официальный образовательный портал Министерства здравоохранения Российской Федерации — edu.rosminzdrav.ru.)

- ФМБА: КомбиМаб — терапия и защита в одной инъекции

Другой крупный проект ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Здесь разрабатываются препараты «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2» — это не классические вакцины, а геннотерапевтические средства, направленные как на профилактику, так и на лечение ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в пресс-службе агентства, «КомбиМаб-1» уже прошел доклинические исследования. Его эффективность и безопасность были подтверждены на ранней стадии, и следующим шагом станут клинические испытания на добровольцах.

Второй препарат, «КомбиМаб-2», основан на той же платформе: он использует аденоассоциированный вирус (AAV) — безопасный вектор, который доставляет в клетки генетический материал, который помогает организму вырабатывать защитные антитела против разных вариантов ВИЧ. Эти антитела способны «распознавать» сразу множество вариантов вируса и блокировать его распространение в организме.

По данным агентства, доклинические испытания «КомбиМаб-2» планируется завершить в первом квартале 2026 года, а клинические исследования запланированы на 2027 год.

«КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2» — это первые препараты в новом классе веществ, позволяющие снизить вирусную нагрузку ВИЧ», — отметили в пресс-службе ФМБА. (Источник: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)

Так когда же ждать вакцину?

Прямо сейчас — вряд ли. Но вакцина от ВИЧ это точно уже не фантастика.

Сегодня ученые работают над вакцинами нового поколения, которые не просто защищают, но и формируют длительный иммунный ответ, порой после одной инъекции на полгода и больше. Впервые за десятилетия в научных кругах заговорили о реальных шансах на успех.

Сегодня ВИЧ — уже не смертельный диагноз. Антиретровирусная терапия (АРТ), PrEP и новые инъекционные формы профилактики позволяют жить полноценной жизнью. Но только вакцина сможет:

- остановить новые случаи заражения;

- снизить зависимость от ежедневных препаратов;

- дать шанс на полное искоренение вируса.

По оценкам ВОЗ, первые эффективные вакцины могут появиться уже к 2030 году. Это не будет «волшебной пулей», но станет поворотной вехой в борьбе с болезнью, как когда-то стала такой вехой вакцина против полиомиелита.

А пока — регулярное тестирование, безопасное поведение и современные методы профилактики остаются ключевыми инструментами в борьбе с эпидемией.

Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Freepik

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.