История Анхен из Тарау: экскурсия по Музейно-культурному центру во Владимирово

«Новый Калининград» продолжает рассказывать об интересных местах области. На этот раз речь пойдёт о Музейно-культурном центре пос. Владимирово Багратионовского района — главном проводнике в мир средневекового Тарау (такое название поселение носило до 1946 года).

От редакции: публикация подготовлена в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.

Здание, в котором располагается Краеведческий музей, построено в 1979 году. Тогда в нём размещались Дом культуры и библиотека. Но в конце декабря 2010 года состоялось открытие первой постоянной музейной экспозиции. Инициаторами создания музея стали сёстры Наталья Шумилова и Ирина Ломбенко. Любовь к краеведению передалась им от отца — Алика Ивановича Дидух, который приехал в регион в числе первых переселенцев. Ирина Ломбенко обратилась к главе администрации Михаилу Макарову, в итоге для первой экспозиции был выделен зал площадью 36 кв м. С него началась история Краеведческого музея, ставшего первым сельским муниципальным музеем в Калининградской области.

«Наш музей поистине можно назвать народным. Мы обращались к жителям, они помогали закупать материалы на ремонт помещения. Ирина Аликовна сама белила потолки, клеила обои. Сначала вместе с мужем, потом пришла на работу я, а потом и другие сотрудники. Мы пошли по людям, стали собирать экспонаты. Позже начали налаживать связи с краеведами, которые тоже нам помогали, предоставляли некоторые экспонаты. Вот так наш музей постепенно разрастался», — рассказала сотрудник центра Марина Захарова.

На сегодня Краеведческий музей включает в себя четырнадцать экспозиций, размещённых в четырёх залах, один из которых — зрительный зал, где располагаются временные выставки. Общая музейная коллекция насчитывает около двух тысяч экспонатов, при этом не перестаёт пополняться.

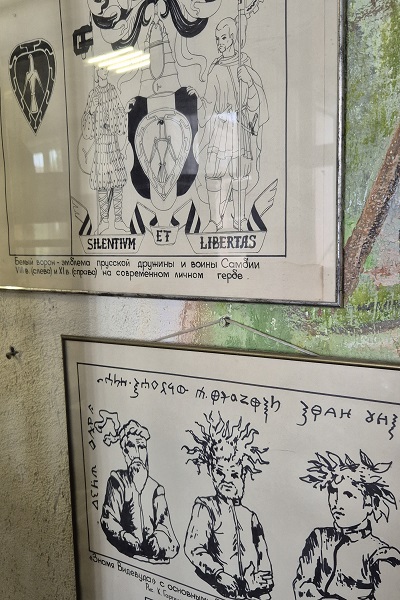

Начинается наша экскурсия с Тыквенной избушки. На стене у входа мы видим фреску, изображающую просторы Тарау в далёком прошлом. Экспонаты подле фрески относятся к довоенной истории посёлка — начиная с освоения местности древними пруссами, заканчивая приходом на эти земли рыцарей Тевтонского ордена. Также здесь можно увидеть тыквы, и это неспроста. Именно с тыквами связана удивительная история, о которой мы узнаём из рассказа экскурсовода. Уже много лет этот овощ является одним из главных символов Краеведческого музея. На стендах изображены рисунки герба, реконструкции рукоятей мечей X–XI веков, эмблемы прусской дружины, а также «Знамя Видевуда».

Самое интересное открывается в самой Тыквенной избушке. Здесь расположена выставка «Они воспели Анхен», посвящённая истории уроженки Тарау, благодаря которой поселение получило широкую известность. Анхен Неандер была возлюбленной священника Иоганна Портациуса. К их бракосочетанию в 1636 году Симон Дах и Генрих Альберт сочинили знаменитую песню «Анхен из Тарау» (нем. «Ännchen von Tharau»).

На выставке представлена гипсовая модель бюста Анхен, изготовленная по памятнику Симону Даху, который установлен в Клайпеде в 1910 году напротив театра. Это дар Краеведческому музею, переданный из наследства Эрны и Пауля Больдт их внуками Каммерами в 2015 году. В музее до сих пор хранится оригинальное письмо, приложенное к подарку.

Ещё одно изваяние Анхен можно увидеть на фасаде здания — горельеф с её изображением музей специально заказал у калининградского скульптора Фёдора Мороза. Стенды на стенах расскажут о биографиях тех, чьи жизненные истории так или иначе связаны с прекрасной Анхен, а также о Сэме Симкине — авторе художественного перевода книги Франца Хирша «Анхен из Тарау», где фигурировал текст знаменитой песни.

История простой девушки из семьи пастора оказала влияние не только на немецкое культурное наследие, но и на российское. О том, почему мир не увидел бы знаменитый балет Чайковского «Щелкунчик», не будь союза Неандер и Портациуса, также расскажет данная выставка. Кроме того, в Тыквенной избушке представлены экспонаты, отражающие быт жителей Тарау в XVII-XX веках. На стендах фотографии из жизни поселения тех времён — имение Тарау, кузницу, железнодорожную станцию «Тарау» в Виттенберге (ныне п. Нивенское) и многое другое. На выставочных витринах представлены кованые изделия, изготовленные в местной кузнице. Также интересны полки с предметами быта — здесь можно увидеть посуду, женский наряд ручной работы и даже обломки архитектурных сооружений того времени.

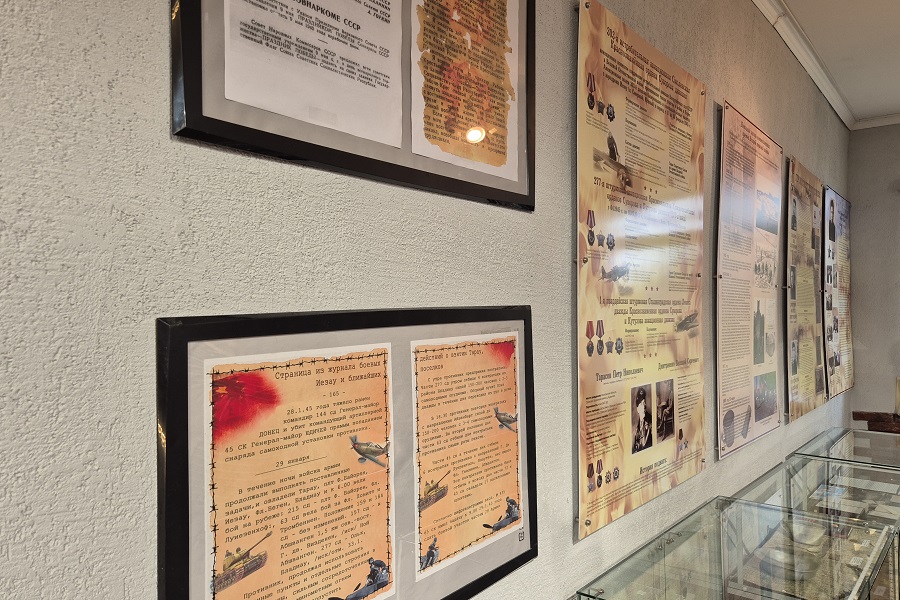

Из Тыквенной избушки перемещаемся в зал Подвига и славы. Здесь расположено несколько экспозиций, посвящённых разным периодам истории края — от битвы под Прейсиш-Эйлау в 1807 году до приезда первых переселенцев. Встречает посетителей выставка, рассказывающая о событиях Отечественной войны 1812 года. Среди экспонатов представлены фрагменты снарядов с поля сражения при Фридланде (ныне г. Правдинск) в 1807 году, жетоны и книги. Из информации на стенде можно узнать о подробностях битвы под Прейсиш-Эйлау.

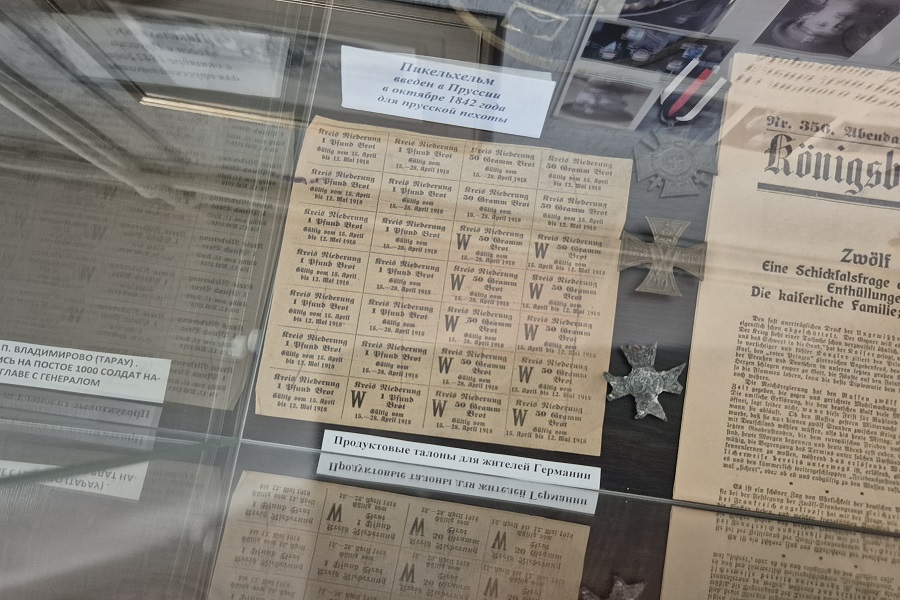

Здесь также можно увидеть коллекцию находок, относящихся к разным периодам с XIX по XX века, немецкие военные газеты 1914 года, крест «За заслуги» и другие экспонаты времён Первой мировой войны. Стенд «Военно-патриотические маршруты памяти» отражает последовательность передвижений полков авиационных дивизий по территории Кёнигсберга во время Великой Отечественной войны. Под стендом — выставочные витрины, где можно разглядеть найденные при раскопках личные вещи бойцов.

Также в музее работает экспозиция, посвящённая героям Советского Союза Л.П. Захарову и Ф.Д. Дмитриеву, выдающимся фронтовым поэтам и писателям — Фатиху Кариму и Борису Кострову, погибшим на территории Багратионовского района, а также В.И. Чернову. Здесь можно увидеть письма героев с фронта, почтовые открытки, фотографии, награды и книги.

В музее также представлены вещи и предметы, принадлежавшие первым переселенцам: в углу зала кровать, рядом — стол. Здесь также можно увидеть рабочий патефон, радио, механический календарь, коллекцию настенных часов, утюгов и светильников. А на шкафу перед кроватью висит блузка, привезённая безымянным солдатом с фронта в качестве подарка для жены.

Завершается осмотр экспозицией, посвященной Анне Семеновне Прудниковой — секретарю парткома совхоза «Нивенский», на которой можно увидеть фотографию Прудниковой на XXII съезде КПСС рядом с космонавтами Юрием Гагариным и Германом Титовым.

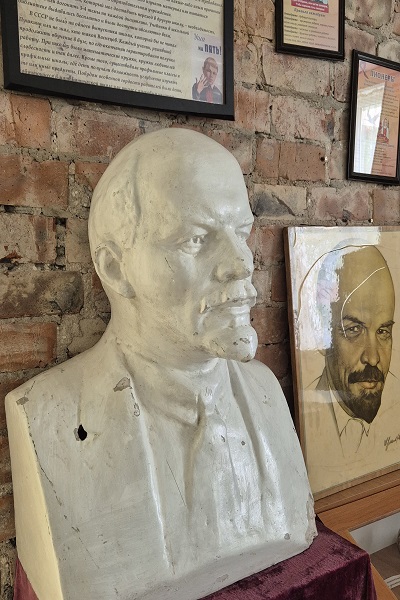

Ещё один зал музея посвящен школе советского периода. Экспонаты для него предоставила школа поселка Владимирово. Здесь можно увидеть бюст и портрет В.И. Ленина работы неизвестных авторов, школьную форму, канцелярские принадлежности, меловую доску и многое другое. За стеклом выставочных витрин — набор открыток из «Артека» и атрибутика пионеров.

В Зрительном зале, рассчитанном на 200 человек, находится выставочная зона для временных экспозиций. В настоящее время здесь представлена выставка, перенесённую из Тыквенной избушки. Кружки, куклы, статуэтки, домики и тарелки — всё это в виде тыкв. Каждое из этих изделий выполнено в единственном экземпляре.

Еще одна экспозиция подготовлена в рамках историко-культурного просветительского мультимедийного выставочного проекта «Окна ТАСС. Искусство побеждать». Здесь представлен цикл агитационно-политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Рядом расположена выставка «Земляки-фронтовики», рассказывающая о биографиях героев. Далее мы видим коллекцию антикварных предметов быта первых переселенцев.

Следующая остановка — кирха Тарау, построенная в конце XIV века. Она уникальна своим пятигранным алтарём. Убранство её было богатым и изысканным: люстры из венецианского хрусталя, переливающиеся всеми цветами радуги витражи, золоченый деревянный алтарь с кафедрой для священников, изготовленные в 1687 году мастером Христофом Дёбелем. В башне кирхи некогда располагались три колокола ручной работы, впоследствии отправленные на переплавку. Многое из перечисленного можно сегодня увидеть на большой фотовыставке в самой кирхе.

В начале XIX века в кирхе проводились ремонтные работы. Простояв в таком виде почти сто лет, в 1911 году кирха перенесла большой пожар, отразившийся на её состоянии. Восстановление сооружения потребовало десять лет. Во время Великой Отечественной войны кирха не пострадала, после использовалась в качестве склада сначала для зерна, а затем для удобрений.

Бытует легенда о том, что в кирхе Тарау была спрятана Янтарная комната. Якобы в апреле 1945 года «восьмое чудо света» находилось в подвалах кирхи. В 1988 году поисковая группа из Риги прибыла сюда с целью отыскать заветный клад, были вскрыты и тщательно осмотрены подвалы под кирхой, а также прилегающая к ней территория. Продолжались поиски вплоть до 1991 года, но успехом они не увенчались, а лишь нанесли зданию ряд серьёзных повреждений.

Любопытно, что кирха была не только культовым сооружением — в ней также находились церковный хор и театральный кружок, а в 1995 году здесь проходили съёмки фильма «Я — русский солдат» (по мотивам романа Бориса Васильева «В списках не значился»).

С 2010 года кирха принадлежит Русской Православной Церкви. Но вместе с тем Музейно-культурный центр следит за сохранностью сооружения, принимает участие в проведении восстановительных работ и организовывает здесь экскурсии для туристов, фестивали и даже церемонии бракосочетания.

Сейчас внутри здания можно увидеть большую плиту с изображением рыцаря Вильгельма Шлейбина — представителя рыцарского рода (одного из богатейших в Восточной Пруссии), владевшего кирхой на протяжении 250 лет. Также сохранились обломки (предположительно) статуи Святой Катарины, некогда величаво возвышавшейся на крыше здания.

Напротив кирхи располагается парк, где ранее находилось имение Тарау, построенное рыцарями Тевтонского ордена из кирпичей разобранного ими Замка Тарау. В конце XVIII века имение в наследство от бездетного дяди досталось бывшему военному министру Восточной Пруссии Фабиану фон Браксайну. Они с женой были ценителями экзотических растений и разбили на территории имения парк во французском стиле.

С 29 января 1945 года, когда в поселение вошли войска Красной армии, в здании имения Тарау располагался передвижной госпиталь. Рядом находится братское захоронение, где покоятся погибшие от тяжёлых ранений солдаты.

Сейчас в парке можно увидеть как растения, посаженные семьёй Браксайна ещё в конце XVIII века, так и выращенные сотрудниками Музейно-культурного центра. Краснолистный бук, две псевдотсуги из Северной Америки, грабовая аллея, а также редкие пирамидальные дубы — лишь малая часть того, что можно встретить в парке.

На площадке «Ось земли — ось счастья» растут четыре дуба, посаженные министром Браксайном. Каждое из деревьев смотрит в определённую часть света, создавая таким образом фигуру ромба. Символично, что значения дуба и ромба в язычестве совпадают — «великая мать», «материнство», «слава», «могущество».

Музейно-культурный центр пос. Владимирово работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00

Текст, фото: Вероника Туманова