Почему у людей появились разные группы крови и сколько их на самом деле?

Все знают о том, что в случае экстренной необходимости можно перелить кровь от одного человека другому: но это возможно, только если группа у донора и реципиента совместима. Общеизвестные четыре группы крови – это лишь одна из систем групп крови, верхушка айсберга, а на самом деле их намного больше. И часть параметров – таких, например, как резус-фактор и антигены группы MNS имеют критическое значение в процессе переливания крови или ее компонентов. Но для чего у людей сформировалось такое разнообразие несовместимых групп крови и от чего это зависит? Сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора крови, поговорим об этой важной составляющей человеческого организма.

Предыстория открытия разных групп крови

О, том, что кровь одного человека может быть использована для улучшения здоровья другого, люди догадывались еще в древние времена. Но это были только догадки, породившие весьма своеобразные методы лечения: в Древнем Риме в надежде излечиться от болезней пили кровь умерших гладиаторов, а средневековые лекари считали, что употребление крови молодых здоровых людей может улучшить состояние больного. Широко известен случай вливания крови в рот умирающему римскому папе Иннокентию VIII в 1492 году: больного понтифика пытались спасти при помощи крови трех мальчиков, но в итоге все четыре участника этой истории скончались.

После открытия в 1628 году англичанином Уильямом Гарвеем замкнутой системы кровообращения было доказано, что принимаемая кровь из пищеварительной системы не попадает напрямую в кровеносную, поэтому и эффекта никакого не дает. Нужно было придумать способ перелить кровь напрямую в кровеносную систему. Началась череда экспериментов, удачных и не очень. Сначала их участниками были животные, а затем и люди:

- 1665 год: англичанин Ричард Ловер провел первую успешную процедуру переливания крови от собаки к собаке;

- 1667 год: французский врач Жан-Батист Дени успешно перелил кровь от овцы молодому юноше, пострадавшему от потери крови. Позднее тот же врач провел ряд неудачных переливаний с летальными исходами, причина которых была медикам на тот момент неясна;

- 1795 год: американский медик Филипп Синг Физик провел первое в истории медицины успешное переливание крови от человек к человеку;

- 1818 год: британец Джеймс Бланделл провел успешное переливание крови для спасения роженицы после кровопотери;

- 20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге врач-акушер Андрей Вольф впервые в Российской империи провел успешное переливание крови, которое потребовалось для спасения жизни роженицы. И в этот день, 20 апреля, в нашей стране отмечается Национальный день донора: таким образом, в нашей стране доноров чествуют дважды в году.

Все эти эксперименты в конечном итоге стали базой для трансфузиологии – раздела медицины, который занимается практическими и теоретическими вопросами переливания. К началу ХХ века ученые вплотную приблизились к тому, чтобы открыть главный секрет: у людей разная кровь и отличается она по наличию или отсутствию своеобразных антигенов.

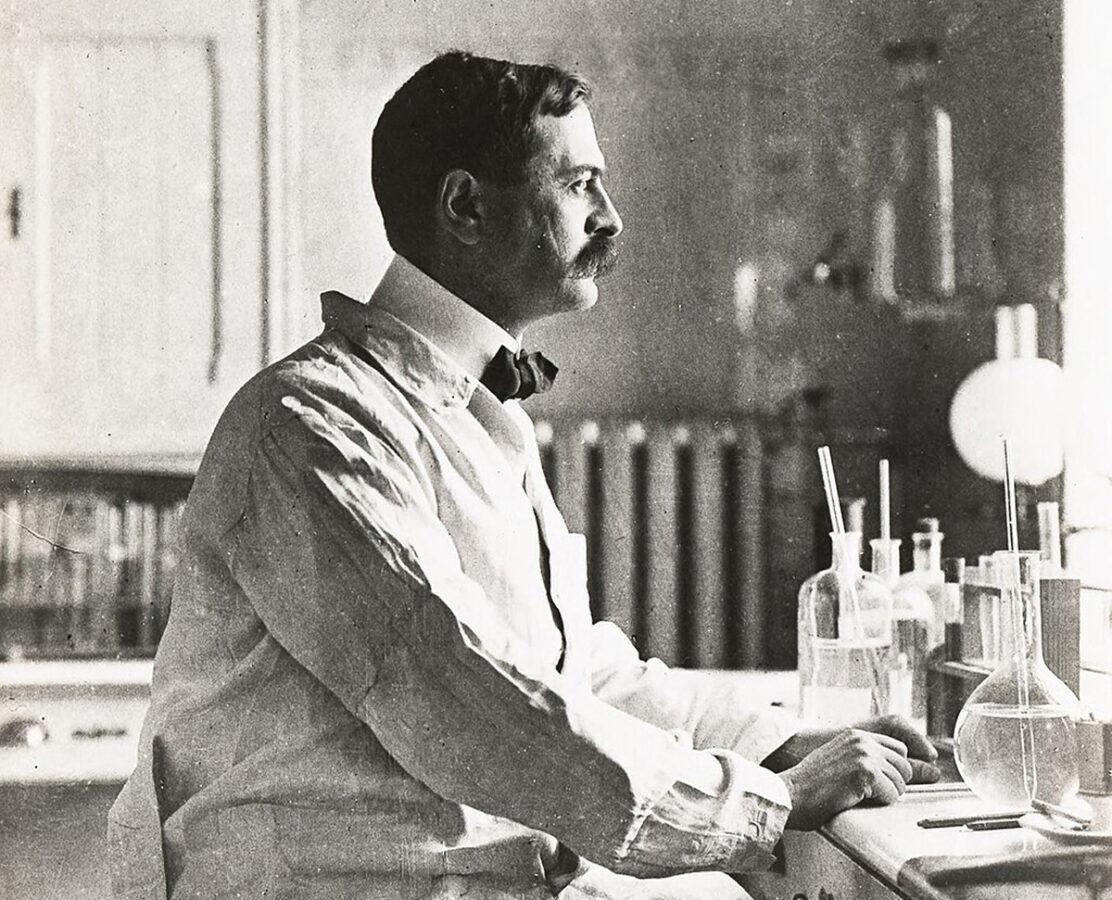

Открытие разных групп крови

В 1900 году австрийский медик Карл Ландштейнер обнаружил любопытную вещь: сыворотка крови, взятая у одного пациента, вызывала слипание эритроцитов крови, принадлежащих другому человеку. Дальнейшие эксперименты выявили, что на поверхности эритроцитов крови находятся два вида антигенов – A и B, которые Ландштейнер назвал агглютиногенами, а в сыворотке крови находятся антитела двух видов - α и β, которые получили название агглютинины. Исследования показали, что антигены и антитела могут содержаться в крови в разных комбинациях и даже могут и вовсе отсутствовать: четыре возможных варианта как раз и образуют те самые группы крови, которые всем нам известны.

Если соединить кровь людей с одинаковыми группами крови, то реакции слипания эритроцитов – агглютинации, не происходит. А вот если группы разные, то антитела в сыворотке «атакуют» антигены на поверхности эритроцитов, склеивают их и разрушают: это приводит к состоянию посттрансфузионного шока, который может привести к почечной недостаточности, заболеваниям крови и даже смерти. Этим и объясняются многочисленные неудачи первых медицинских опытов по переливанию крови.

В 1930 году Карл Ландштейнер получил за свое открытие Нобелевскую премию, а его имя было навсегда увековечено в памяти человечества: в день его рождения, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови, который был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения, Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Международного общества по переливанию крови и Международной Федерации Организаций Доноров Крови.

Карл Ландштейнер обнаружил I, II, и III группы крови, а его коллеги Альфред де Кастелло и Адриано Струли в 1902 году открыли IV группу: эту групповую систему крови назвали АВО. Позднее были обнаружены новые антигены, а в 1940 году ученые выявили еще один критически важный при переливании крови показатель – резус-фактор. Это тоже система групп крови, и она тоже определяется по наличию на поверхности эритроцитов крови определенных антигенов, которых на данный момент выявлено уже более 50. Но самым активным и клинически значимым среди них считается антиген D (RhD), и по его наличию или отсутствию как раз и выделяют резус-положительную и резус-отрицательную группы крови: среди всех жителей земного шара около 15 % населения обладают отрицательным резус-фактором.

От чего зависит группа крови человека?

Этот иммунологический признак обусловлен генетически, то есть зависит от того, какие группы крови были у родителей человека: например, если оба родителя обладатели I группы крови, то у них могут быть только дети с I группой. Во всех остальных случая возможны разные вариации – все происходит по законам генетики: аллели, отвечающие за наследование антигенов А и В – доминантные, а вариант отсутствия антигенов О является рецессивным. Примеры различных комбинаций показаны в таблице ниже.

Научные исследования антигенов эритроцитов продолжаются до сих пор, и по состоянию на октябрь 2024 года их количество равно 366. И все это многообразие образует различные комбинации – группы крови: согласно данным Международного общества переливания крови на сегодняшний день известно уже целых 47 систем групп крови. Наибольшее значение имеют системы АВО и резус, но и некоторые другие антигены признаны клинически значимыми, поскольку их несовместимость может обернуться последствиями при переливании крови или во время беременности, если у матери и плода будут разные группы крови. Это, например:

- антигены системы MNSs, в которой более 40 антигенов, самые значимые из которых – это антигены M, N, S и s, распределение которых в различных популяциях очень отличается: например, у индейцев из Нью-Мексико встречаемость антигена N всего 1,1 %, а у папуасов из Новой Гвинеи – 83 %;

- антигены системы Келл, обладающие высокой иммуногенностью и обязательные анализируемые перед трансфузиями в России: среди русского населения антиген К встречается у 4-9,4 % обследованных из разных регионов, в то время как у коренных народов Сибири его почти нет – например, у бурят 0,2 %, у хантов 0,3% от общего числа обследованных;

- антигены системы Даффи, которых на сегодня выявлено 6, но наиболее значимыми в трансфузиологии признаны два из них - Fya+ и Fyb-, а люди, вообще не имеющие антигенов из системы Даффи, имеют устойчивость к малярии.

Зачем человечеству столько групп крови?

Зачем же человеческой популяции это разнообразие, которое, на первый взгляд, в процессе переливания крови несет одни неудобства? Ученые полагают, что возникновение разных вариантов в процессе эволюции служило для повышения устойчивости людей к разным условиям среды и заболеваниям, в том числе и вызываемыми микроорганизмами, населяющими живую природу. То есть разнообразие комбинаций антигенов в крови - один из механизмов иммунитета, фактор устойчивости к тем или иным инфекционным заболеваниям. Ярким примером такой адаптации являются вариации антигенов на поверхности эритроцитов, направленные на противостояние малярии: люди с антигеном Даффи подвержены заражению малярией, а не имеющие его – не подвержены воздействию паразита. Есть и научные данные о различиях в здоровье людей с разными группами крови по системе АВО. Например, кровь I группы сворачивается хуже остальных, поэтому ее обладатели реже других страдают от тромбозов, но зато они более уязвимы перед бактерией хеликобактер и чаще подвержены гастриту и язве желудка. А вот обладатели III группы менее устойчивы к кишечной палочке и сальмонелле.

Как возникли группы крови АВО и как они распределены по земному шару?

Вероятнее всего, разнообразие групп крови возникло не сразу, а сформировалось среди людей по мере их расселения по планете. Не так давно мы уже рассказывали о том, какие интересные адаптации могут возникать у людей и закрепляться на генетическом уровне, если они длительное время проживают в регионе со специфическими условиями окружающей среды. Разнообразие групп крови – это тоже один из способов адаптации, хотя порядок их возникновения до сих пор до конца не ясен и существует несколько теорий их формирования. Наиболее вероятны два пути.

- Изначально существовала одна группа крови – О (I). В результате мутации появились группы крови А (II) и В (III), а затем возникла и АВ (IV). Согласно этой теории, I группа крови была у людей уже около 40 тысяч лет назад, II группа появилась среди кочевых племен около 25 тысяч лет назад, III группа возникла около 15 тысяч лет назад, а самая молодая группа – это IV, которая появилась всего 2 тысячи лет назад.

- Сторонники другой гипотезы полагают, что раньше всего возникла группа крови АВ (IV), а из нее уже в процессе мутации и потери функции возникли группы А (II), В (III) и О (I).

Как бы то ни было, ясно главное: возникновение разных групп – очень сложный многоступенчатый процесс. Например, ученым удалось выяснить, что мутации, которые приводят к появлению I группы крови, случались на протяжении истории развития человечества не менее трех раз.

Четыре разные группы крови по системе АВО имеют разную распространенность среди населения земного шара:

- I группа крови: около 40-50 %;

- II группа крови: около 30-40 %;

- III группа крови: около 10-20 %;

- IV группа крови: около 5 %.

Интересно, что в разных регионах планеты это распределение очень отличается от общемирового, и вот несколько тому примеров:

- в Монголии 70 % населения – обладатели III группы крови;

- в Армении более 40% населения имеет II группу крови;

- практически 100 % коренных народов Южной и Центральной Америки – обладатели I группы крови;

- среди калмыков преобладает III группа крови – 41 %, но и встречаемость IV группы крови достаточно высока – 11 %;

- среди русских незначительно преобладает II группа – 38%, почти также много людей с I группой крови – 33 %, с III уже меньше – 21 %, а IVдостаточно редкая – 8 %.

Что касается резус-фактора, то и здесь много интересного:

- среди австралийских аборигенов и мексиканцев 100% резус-положительных людей;

- среди японцев и китайцев 99,3–99,5 % резус-положительных людей;

- среди жителей России в среднем 86 % населения являются резус-положительными и 14 % - резус-отрицательными: среди русского населения частота встречаемости антигена D - 85,5 %, а среди якутов, например носителей этого антигена 99,5 %, то есть почти все представители этого народа резус-положительны.

- среди басков, проживающих на юге Франции и севере Испании, необычно много резус-отрицательных людей – 35 %.

Исследования в области трансфузиологии в России

После того как были открыты различия между группами крови по системе АВО и по наличию резус-фактора, переливание крови стало весьма распространенным способом восполнения кровопотери при травмах и операциях и активно использовалось во время Второй мировой войны. Позднее переливания крови и ее компонентов медики стали применять при анемиях различного генезиса, тромбоцитопении, лучевой болезни, онкологических патологиях, гемофилии, ожоговой болезни.

Первое в мире специализированное учреждение, где занимались научно-практическими вопросами трансфузиологии, было организовано в СССР в 1926 году. Это был Институт переливания крови в Москве, основанный советским врачом Александром Богдановым. Во времена СССР это был ведущий гематологический научный центр страны. Благодаря разработанным здесь методикам во время Великой Отечественной войны было проведено более 7 миллионов переливаний крови, а создание специалистами института специальной гематологической терапии помогло многим пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

С 2017 года этот московский научный центр носит название «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» при Министерстве здравоохранения РФ. Здесь продолжаются фундаментальные научно-прикладные исследования, разрабатываются новые методы диагностики и профилактики заболеваний крови, выпускается ряд специализированных печатных изданий, в том числе журнал «Гематология и трансфузиология».

Помимо данного центра в России есть и другие научно-практические центры в сфере трансфузиологии. Например, в Санкт-Петербурге расположен Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, специалисты которого проводят широкий спектр молекулярно-генетических исследований, связанных с диагностикой и лечением заболеваний крови, разрабатывают новые программы лечения, а также заняты разработкой кровезаменителей: сотрудники института запатентовали препарат Конфумин и в 2012 году получили разрешение на промышленный выпуск. А в Кирове успешно работает Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, где занимаются вопросами консервирования препаратов крови, донорства костного мозга, разработкой новых технологий в терапии онкологических заболеваний. Институт имеет множество патентов, в том числе, связанных с новыми способами диагностики и улучшением методов консервирования различных препаратов крови.

На сегодняшний день переливание исходной донорской крови достаточно редки: в основном ее разделяют на компоненты – плазму, эритроциты, тромбоциты, которые и вводят. Учеными уже разработаны технологии, позволяющие получать очищенные эритроциты, которые не имеют на поверхности никаких антигенных молекул, и даже созданы искусственные кровезаменители. Но доноры по-прежнему востребованы, и как показывают исследования, сдача крови – это не только благородное дело, но и еще и весьма полезное: процедура активизирует иммунитет, мужчины-доноры реже страдают от инфарктов, да и в целом люди, регулярно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше остальных.

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложен: Freepik