Из руин – в вечность: невероятная история возрождения

В Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева продолжает свою работу выставка «Восстает во славе», организованная совместно с Новгородским музеем-заповедником. Приуроченная к юбилею Великой Победы, эта выставка повествует о многовековой истории древних новгородских храмов с ее трагическими моментами и чудесными метаморфозами. Сегодня благодаря усердной и кропотливой работе реставраторов, десятилетиями трудившихся над восстановлением памятников, разрушенных в годы войны, мы можем вновь увидеть эти шедевры древнерусской архитектуры и монументальной живописи.

В 1985 году в Париже под эгидой ЮНЕСКО открылась выставка Fresques sauvées – «Спасенные фрески». Перед зрителями предстали несколько десятков искусно выполненных копий настенной росписи XIV века. Изображения святых напоминали собранные пазлы: контур каждого фрагмента аккуратно обведен, где-то отсутствующий кусочек затонирован пуантелью (прим. ред.: живописная и реставрационная техника, основанная на точечном нанесении краски, от фр. point – «точка»). Со скрупулезной точностью были воссозданы не только очертания фигур, но и цветовая палитра оригиналов в их первозданном виде. Если поверхность штукатурки за сотни лет могла затемниться от копоти или потускнеть, то в мелких углублениях и трещинках краска оставалась в сохранности – именно эти цвета художник воспроизводил на своих копиях. Как лучшему копиисту своего времени, создававшему настоящие научно-художественные реконструкции, мастеру вручили престижный международный грант. Но делом его жизни все же было не создание копий, а спасение оригиналов. Мастера звали Александр Петрович Греков, а изображенные им фрески некогда украшали стены церкви Спаса на Ковалёве – одного из древнейших новгородских храмов, разрушенных в годы Второй мировой войны.

Шестисотлетний памятник: летопись в красках

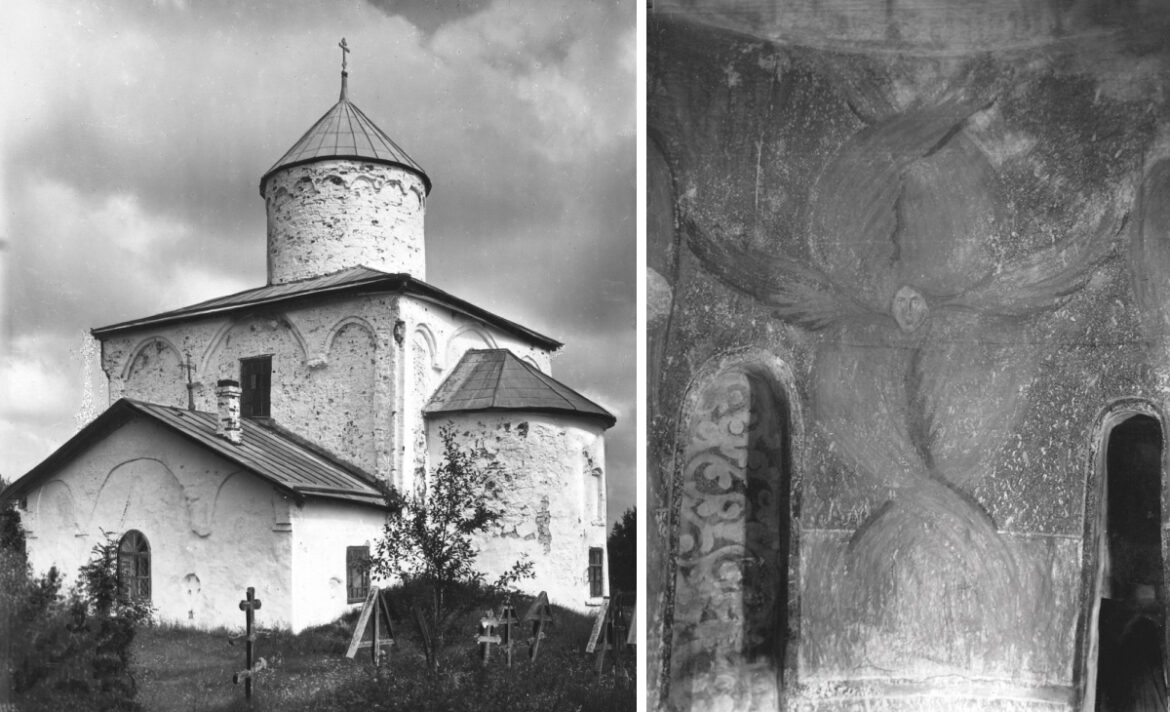

Храм Спаса Преображения на Ковалёве, по оценке выдающегося отечественного искусствоведа Виктора Никитича Лазарева, «стоял несколько особняком в истории новгородского искусства, не находя себе ни одной сколь-нибудь близкой стилистической аналогии в новгородской живописи». Храм был возведен в 1345 году на небольшом холмике, возвышающемся над правым берегом Малого Волховца по инициативе новгородского боярина Онцифора Жабина. Знаменитые росписи на стенах были выполнены буквально накануне Куликовской битвы – в августе 1380 года. Имена художников, работавших над ковалевскими фресками, остались неизвестными и, оценивая особенности этой живописи, исследователи расходились во мнениях. Одни усматривали в ней сербское влияние, другие – характерные черты византийской и русской иконографической школы. Но в одном специалисты единодушны: в истории древнерусского искусства ковалевские росписи были уникальным явлением и представляли исключительную ценность.

Увы, не во все времена к этой ценности относились должным образом. Часть живописи была уничтожена из-за пожара, вероятно, устроенного самими новгородцами еще в 1386 году. Когда на город надвигалась московское войско во главе с князем Дмитрием Донским, желавшим усмирить Новгородское княжество, горожане не то в панике и суматохе, не то в тактических целях подожгли свои же здания. В XVIII веке уцелевшие росписи были забелены и почти две сотни лет скрывались под побелкой.

Лишь в начале XX века, когда в храме проводили реставрацию, живопись раскрыли и не без радости обнаружили, что она довольно хорошо сохранилась. Для грядущих поколений было несказанной удачей, что профессор Николай Сычев, руководивший реставрационными работами, сделал снимки раскрытых росписей, а также создал схему, описывающую их расположение на стенах церкви. Кстати, подобная «документация» отнюдь не была редкостью в то время. После Октябрьской революции историки, искусствоведы и художники – все, кто понимал значимость подобных произведений и стремился их сохранить – принялись за фотофиксацию и создание копий памятников древнерусской живописи. Благодаря снимкам и копиям, выполненным художниками в начале 1920-х годов, мы можем – пусть и условно – представить себе первозданный вид древней ковалевской живописи.

«На смену подвигу воинов пришел мирный подвиг советских реставраторов…»

В годы Великой Отечественной Великий Новгород оказался на линии фронта, и многие храмы XII-XIV веков были почти полностью разрушены фашистской артиллерией. Среди них была и церковь Спаса на Ковалёве. Вместо однокупольного храма, отражавшегося в водах Малого Волховца, на Ковалёвском холме осталась лишь груда развалин. «Что погибло безвозвратно, того уже не вернешь», – сокрушался Виктор Лазарев, называя эту утрату «одной из наиболее тяжких среди новгородских памятников, разрушенных фашистами».

Два десятилетия руины зарастали кустарником и сорной травой. Но в 1965 году благодаря инициативе Лазарева под Великим Новгородом собралась бригада из студентов Новгородской археологической экспедиции МГУ и волонтеров всех возрастов и профессий, которые приезжали из разных городов Советского Союза: от Ленинграда до Тбилиси, от Минска до Саратова. «[Н]а смену подвигу воинов пришел мирный подвиг советских реставраторов», – напишет об этом впоследствии академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Руководителем экспедиции назначили художника-реставратора Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината Александра Грекова.

Приступив к раскопкам, Греков и его соратники вскоре заметили среди россыпей строительного мусора куски штукатурки с красочным слоем. И тогда Александру Грекову пришла в голову невероятно смелая мысль: что, если попытаться не только воссоздать первоначальный архитектурный вид храма, но и восстановить фрески, рассыпавшиеся на тысячи и сотни тысяч кусочков! Но для этого было необходимо перебирать завалы с величайшей осторожностью, чтобы хрупкая штукатурка не раскрошилась и, кроме того, тщательно продумать последовательность сборки и консервации фрагментов.

Импровизации пяти полевых сезонов

Задача, которую поставили перед собой участники этой археологической экспедиции, не имела аналогов в истории, а потому требовала импровизаций на каждом этапе работы. Основные идеи и принципы сформировались уже в первом полевом сезоне. Прежде всего Греков резонно предположил, что от взрывов вражеских снарядов сперва осыпалась покрытая росписями штукатурка, и лишь затем поверх нее обрушились стены и своды храма. Если это предположение верно, рассуждал Греков, то фрагменты живописи покоятся в нижних слоях завалов и – что немаловажно – куски отдельных композиций практически не перемешались друг с другом.

Опираясь на свои предположения и схему фресковых росписей, описанную профессором Сычевым в 1920-е годы, Греков поделил раскоп на 33 участка, которые, по его расчетам, должны были соответствовать расположению фресковых композиций на стенах храма. Фрагменты штукатурки, извлеченные с каждого из этих участков, в несколько аккуратных слоев укладывались в пронумерованные ящики и отправлялись на стеллажи в полевой лаборатории. Защищенные от сквозняков и солнечного света, они медленно просыхали, чтобы затем реставраторы могли при помощи специальных растворов удалить с них засоленности и загрязнения и подготовить к сборке.

Другое важное ноу-хау, изобретенное Грековым, заключалось в том, чтобы снимать слои завала не горизонтально, а под углом 45°: таким образом, наткнувшись на фрагмент с красочным слоем, можно было сразу заметить его и извлечь без повреждений.

Работы продолжались пять долгих полевых сезонов. «[П]од шум барабанившего по кровле летнего дождя или завывание холодного северного ветра поздней осени, на десяти-двенадцатиградусном морозе, когда от холода деревенело тело, не сгибались пальцы рук, горсть за горстью перебирались казавшиеся бесконечными груды строительного мусора. И все же, когда приходило время завершать рабочий день, было трудно оторваться от завала – казалось, что вот-вот за этим кирпичом или той глыбой ракушечника притаился какой-то удивительный фрагмент с недостающими губами, кусочком носа или зрачком глаза…», - впоследствии вспоминал Александр Греков.

Наконец горы обломков исчезли. Участники экспедиции перебрали более 250 кубометров завала. Фрагментами фресок заполнились более пятисот ящиков – от нескольких десятков до тысячи кусочков в каждом. Но позади была лишь часть работы – далее реставраторам предстоял не менее ответственный, кропотливый и куда более долгий путь, который сегодня продолжает уже новое поколение специалистов.

«Как склеить историю»: секреты мастерской Грековых

В комплекс Новгородского музея-заповедника входит здание на территории Новгородского Кремля, расположенное напротив Владычной палаты. Перейдя порог одного из подъездов, можно увидеть два зала с витринами, заполненными старинными фотографиями и документами. Здесь же стоят большие щиты с восстановленными фресками и акриловые копии в натуральную величину – те самые, что сорок лет назад, выставленные в Париже, прославили на весь мир и безымянных средневековых мастеров, и Грекова-копииста, Грекова-реставратора, Грекова-кудесника.

За дверью в следующее помещение кипит работа: вдоль стен размещены высокие стеллажи с нумерованными планшетами, на которых выложены фрагменты штукатурки. На больших столах – полусобранные пазлы фресок, склеенные отрывки и отдельные кусочки, которым только предстоит найти свое место. В дальнем углу распложен письменный стол со старинным телефонным аппаратом с дисковым номеронабирателем, радиоприемником и кожаным портфелем – все здесь выглядит так же, как при Александре и Валентине Грековых. Разве что фрагменты фресок на столах уже другие, ведь здание с неизменной табличкой «Мастерская худ.-рест. А. П. Грекова» вмещает не только мемориальный, но и действующий реставрационный центр.

«Мы продолжаем дело Александра Петровича, – говорит реставратор Ольга Мирославовна Галкина. – До нас было подобрано около 70% живописи, а мы уже дополняем». Каждый стол отведен для отдельной композиции, недостающие фрагменты которой собраны в планшетах с общим номером. Снимки Сычева служат образцом, существенно облегчая работу. Мастера внимательно и бережно обращаются даже с мельчайшими кусочками размером не более нескольких миллиметров. «Они все подбираются: есть места сколов, куда вставляются эти фрагментики, а бывает и такое, что они являются связующим звеном между большими плитками. Поэтому каждый такой фрагмент очень важен», – поясняет Ольга Галкина.

Технология сборки, придуманная Александром Грековым

Для склеивания подобранных фрагментов Греков предложил использовать раствор полибутилметакрилата (ПБМА) – формулу, изобретенную специалистами из Государственного Эрмитажа, в частности, для реставрации керамики. Клей был прочным и – что не менее важно – легкорастворимым. «В реставрации все должно быть обратимо. Отыщется, например, скольчик маленький, а его уже не вставить между склеенными фрагментами – надо, значит, по шву расклеивать. Тогда мы вводим ацетон из шприца, расклеиваем фрагмент и затем вставляем недостающий кусочек», – рассказывает Ольга Галкина. ПБМА, кстати, также применяли и во время полевых работ, при извлечении больших фрагментов живописи, которые иначе невозможно было поднять из завала без неотвратимых повреждений.

Склеенная композиция непременно должна была быть «задокументированной» – т.е. совпадающей с известными довоенными снимками, копиями или описаниями. В этом случае реставраторы переходили к монтажу восстановленной фрески. В качестве арматуры были выбраны титановые щиты. Подобное технологическое решение объяснялось тем, что коэффициент температурного расширения титана наиболее приближен к аналогичному показателю материала, на котором выполнена роспись, а значит, гарантирует ее долговечность. По тем же соображениям, подбирая монтировочный раствор, реставраторы искали материал, «родственный» тому, что послужил основой для фресок. После тщательных исследований Греков решил использовать смесь из молотого известняка, керамзита и льняной сечки.

Поскольку сорок-пятьдесят лет назад, когда над ковалёвской живописью трудились супруги Грековы, еще не существовало приборов для поддержания микроклимата, безопасного для сохранности памятников, о том, чтобы вернуть фрески обратно на стены Ковалёвского храма, не могло быть и речи. Теперь, когда такие возможности стали доступны, вопрос о дальнейшей судьбе собранных фрагментов и композиций, которые еще предстоит восстановить, снова стал предметом обсуждения среди специалистов. Появились и другие технологические расширения, упрощающие или дополняющие методы, которые изобрел Александр Греков и которые и до сих пор применяют реставраторы.

История восстановления ковалёвских фресок создала небывалый прецедент, проложив путь к возрождению других разрушенных памятников. Тридцать титановых щитов, собранных благодаря трудам и эвристическим решениям Александра Грекова, неоднократно выставлялись в отечественных и зарубежных музеях, прославляя мастерство средневековых живописцев, а также упорство и изобретательность наших отечественных реставраторов. До 27 июля 2025 года у москвичей и гостей столицы есть шанс увидеть эти памятники во временной экспозиции Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева на выставке «Восстает во славе».

Автор текста Наира Кочинян

Изображение на обложке: Музей архитектуры имени А.В. Щусева