«Посмотрите, что у нас по инженерным профессиям. Предлагаемая зарплата – более 50 тысяч…»

Рустам Минниханов: «Мы располагаем развитой сетью школ и университетов <…> Но нам следует кардинально усилить взаимодействие профессионального образования с реальным сектором экономики»

Рустам Минниханов: «Мы располагаем развитой сетью школ и университетов <…> Но нам следует кардинально усилить взаимодействие профессионального образования с реальным сектором экономики»

Систему выстроили, ответственных назначили

«Кардинально усилить» связь профессионального образования с реальным сектором экономики. Над такой, надо сказать, не новой задачей думали сегодня на заседании совета при раисе РТ по образованию и науке. Совещательный орган, созданный в 2015 году для помощи развитию науки и образования и совершенствования госуправления, должен собираться не реже одного раза в полгода. Предыдущее заседание было в декабре 2024 года, теперь новое, и оба проходили в закрытом от прессы режиме. Хотя, казалось бы, секретных вещей звучать не должно.

На нынешний совет собрали ректоров всех крупных вузов Татарстана и практически весь состав правительства республики. Судя по повестке заседания, с которой ознакомился «БИЗНЕС Online», раис РТ Рустам Минниханов выступил со вступительным словом, дальше были доклады министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина и главы минтруда республики Эльмиры Зариповой, а после «доложились» ректоры КФУ, КХТИ, КАИ, альметьевской «Высшей школы нефти» и Университета Иннополис. Некоторые важные акценты можно уловить в релизе и официальных кадрах.

Как отметил Минниханов, в Татарстане удалось выстроить «целостную систему» управления научно-технологическим развитием. В каждом министерстве, муниципалитете и предприятии определены конкретные ответственные. С точки зрения «зрелости» системы управления и в рейтинге научно-технологического развития республика на лидирующих позициях. В 2022 году Татарстан занимал пятое место в рейтинге субъектов по научному развитию, по итогам 2023 года поднялся на вторую строчку, уступив лишь Москве, а по итогам 2024-го стал третьим, пропустив вперед Санкт-Петербург. На третьем месте республика и по зрелости системы управления.

В высшей школе республики по инженерно-техническим специальностям сегодня учатся 60 тыс. человек. В прошлом году в республике выпустились 11 тыс. студентов инженерно-технического профиля, из них 70% устроились по специальности

В высшей школе республики по инженерно-техническим специальностям сегодня учатся 60 тыс. человек. В прошлом году в республике выпустились 11 тыс. студентов инженерно-технического профиля, из них 70% устроились по специальности

Чтобы добиться технологического лидерства, необходимы кадры «самого высокого уровня», и система образования РТ «должна их готовить массово», указал Минниханов. Из речи следовало, что качественное инженерно-техническое образование в республике есть. Работает сеть политехнических и отраслевых университетов, есть эффективные научные организации, корпоративные центры для подготовки кадров, и они обеспечены «достаточными ресурсами».

В высшей школе республики по инженерно-техническим специальностям сегодня учатся 60 тыс. человек. В прошлом году в республике выпустились 11 тыс. студентов инженерно-технического профиля, из них 70% устроились по специальности. В этом году республиканским вузам выделили более 13 тыс. бюджетных мест для приема на инженерно-технические специальности, больше половины от всей квоты (23 тыс. мест).

Ильсур Хадиуллин: «Нам совместно с предприятиями-партнерами нужно искать новые формы»

Ильсур Хадиуллин: «Нам совместно с предприятиями-партнерами нужно искать новые формы»

«Но нам следует переосмыслить…»

При этом вновь публично прозвучал вопрос о том, чтобы «соединить» качественное обучение с реальным сектором экономики. «Мы располагаем развитой сетью школ и университетов <…> Но нам следует переосмыслить и системно выстроить работу на всех уровнях образования, а также кардинально усилить взаимодействие профессионального образования с реальным сектором экономики», — заявил Минниханов. Выходит, пока сделали недостаточно.

Подготовка кадров для ведущих отраслей экономики — одна из главных задач системы образования, и решать ее надо уже начиная с дошкольного уровня. В детсадах воспитанников уже знакомят с «первоначальными знаниями» в естествознании, химии, математике, физике, космонавтике и конструировании, идут «часы науки», рассказал в своем докладе про проблемы и задачи в инженерно-техническом образовании Хадиуллин. Прежде детей приучали к труду через учебно-производственные комбинаты, но сегодня такие механизмы, к сожалению, не действуют. «И нам совместно с предприятиями-партнерами нужно их восстанавливать или искать новые формы», — призвал министр.

Вопрос не в количестве, а в качестве выпускников и в том, придут ли они трудиться на предприятия после учебы

Вопрос не в количестве, а в качестве выпускников и в том, придут ли они трудиться на предприятия после учебы

С 2023 года во всех школах внедряется единая модель профориентации, так называемый «Профминимум». В рамках внеурочной работы школы выбирают один из трех уровней — базовый (40 часов в течение учебного года), основной (60 часов) и продвинутый (80 часов). Профминимум действует для всех обучающихся 6-11 классов. К 1 сентября все школы республики перейдут на основной или продвинутый уровень, пообещал Хадиуллин. Понадобятся профессиональное обучение и предпрофессиональные классы, и тут не обойтись без помощи предприятий, указал докладчик.

Если смотреть на число выпускаемых в РТ инженеров, оно в целом закрывает потребности предприятий республики. «Сегодня речь идет о структуре направлений подготовки инженерных кадров, их качестве и мотивированности к работе на предприятиях реального сектора экономики», — передает слова Хадиуллина пресс-служба раиса РТ. Проще говоря, вопрос не в количестве, а в качестве выпускников и в том, придут ли они трудиться на предприятия после учебы.

Эльмира Зарипова: «В условиях конкуренции за кадры руководители предприятий должны держать на особом контроле вопрос оплаты труда тех, кто наиболее востребован»

Эльмира Зарипова: «В условиях конкуренции за кадры руководители предприятий должны держать на особом контроле вопрос оплаты труда тех, кто наиболее востребован»

В Татарстане не хватает 5 тыс. инженеров

Сегодня в Татарстане чуть больше 2 млн работников, плюс 40,8 тыс. к уровню 2019 года, отметила Зарипова. У республики четвертое место среди регионов по числу инженеров. Здесь работают более 5% от всех инженеров в стране, или 311 тыс. человек. Но и такого количества не хватает. Предприятиям в Татарстане нужно еще 5 тыс. работников инженерно-технических специальностей, каждая третья вакансия — от машиностроительных заводов. Три самые востребованные специальности — это инженер по автоматизированным системам управления, системный инженер и оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

.jpg)

Слайды из презентации Эльмиры Зариповой

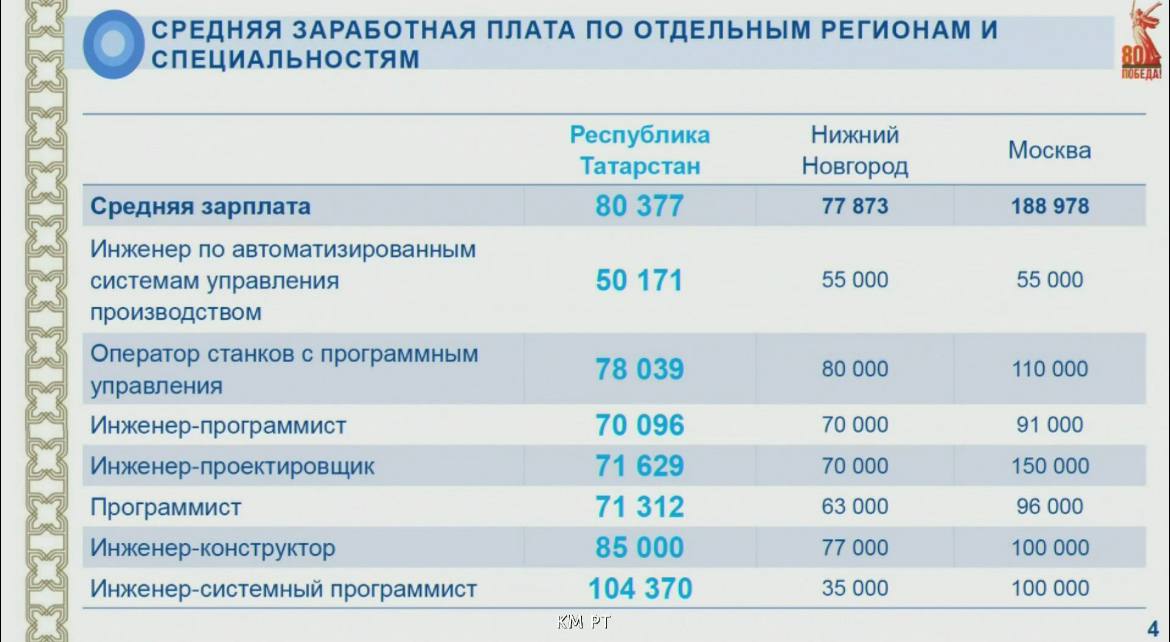

Параллельно с кадровым вопросом стоит вопрос оплаты труда. Средняя зарплата для инженера в Татарстане — это более 80 тыс. рублей. «Но при этом посмотрите, что у нас, к сожалению, складывается по наиболее востребованным инженерным профессиям. Предлагаемая зарплата для инженера по автоматизированным системам управления производством — чуть больше 50 тысяч [рублей]. Это ниже, чем в Нижнем Новгороде и Москве», — указала Зарипова.

Предприятиям в Татарстане нужно еще 5 тыс. работников инженерно-технических специальностей, каждая третья вакансия — от машиностроительных заводов

Предприятиям в Татарстане нужно еще 5 тыс. работников инженерно-технических специальностей, каждая третья вакансия — от машиностроительных заводов

На слайде отмечалось, что средняя зарплата для таких работников в столице страны 188,7 тыс. рублей, а в столице ПФО — 77,8 тыс. рублей. И это не единственная специальность, где республика «проигрывает». Оператор станков с ЧПУ в Татарстане получает в среднем 78 тыс. рублей, в Нижнем 80 тыс. рублей, а в Москве — 110 тысяч. Хотя такой специалист «один из самых востребованных», указала министр.

Вровень с Нижним у Татарстана зарплаты для инженеров-программистов и инженеров-проектировщиков (70-71 тыс. рублей), опережаем соседа по зарплате обычного программиста (71,3 тыс. рублей против 63 тыс. рублей) и инженера-конструктора (85 тыс. рублей против 77 тыс. рублей). И впереди всех Татарстан по зарплате системных инжнеров-программистов: в Казани это 104,3 тыс. рублей, в Москве 100 тыс. рублей, а в Нижнем — 35 тыс. рублей (может, ошибка?). «В условиях конкуренции за кадры руководители предприятий должны держать на особом контроле вопрос оплаты труда тех, кто наиболее востребован», — сказала Зарипова.

Ленар Сафин: «Важной составляющей новой стратегии развития университета является трансформация образовательной модели»

Ленар Сафин: «Важной составляющей новой стратегии развития университета является трансформация образовательной модели»

Новая стратегия КФУ, вездеход «КАМАЗ-Арктика» в рамках ПИШ и 250 млн на инжиниринговые центры

Ректор КФУ Ленар Сафин, судя по открытым данным, выступил с докладом о новой стратегии развития вуза, которую сформировали «в соответствии с поставленными государством актуальными задачами», сообщила по мотивам пресс-служба КФУ. Правда, когда именно стратегия была сформирована, не уточняет. Вероятно, речь идет о стратегии, которую разрабатывали в 2024 году в рамках программы «Приоритет-2030». Тогда специалисты в течение нескольких дней обсуждали перспективы развития университета и то, что делать дальше для достижения лидерства как в стране, так и в мире. Подобные сессии проходят ежегодно в вузах-участниках программы «Приоритет—2030».

«Важной составляющей новой стратегии развития университета является трансформация образовательной модели. Основной акцент мы делаем на активное вовлечение в науку, инновационную деятельность и усиление предпринимательских компетенций, — пояснил Ленар Сафин. — Отдельный проект нацелен на усиление качества подготовки инженеров. Здесь, после фундаментальной подготовки на 1-2 курсах, обучение выстраивается на конкретных инженерных задачах. Их предлагают индустриальные партнеры и главный инженер проекта».

Сегодня из 20 основных подразделений КФУ 13 связаны с программами инженерного образования. По инженерным специальностям в вузе обучаются 7,8 тыс. студентов, в процессе занято 975 преподавателей. Кроме того, совместно с ПАО «КАМАЗ» КФУ реализует программную инженерную школу (ПИШ) «КиберАвтоТех». Один из «самых прорывных проектов школы» — создание линейки автомобилей, которые будут работать в условиях до минус 60 градусов. А вездеход «КАМАЗ-Арктика» уже проходит испытания в Чукотском автономном округе, добавляют в вузе.

Кроме того, в мае КФУ победил в конкурсе грантов минобрнауки России на создание и развитие инжиниринговых центров по приоритетным направлениям НТР (научно-технологической революции — прим. ред.). На это за два года выделят 250 млн рублей. На грант планируют создать опытное производство вместе с СИБУРом и Газпромнефтью. Также планируется реализация проектов для «Татнефти», Балтийского химического завода, Зарубежнефти, Тасмы, Нефиса и других индустриальных партнеров.

В перспективе КФУ планирует открыть совместные инжиниринговые центры с «Соллерсом» и «Автовазом», также организовать совместные лаборатории с Альянсом участников телематической индустрии Китая (TIAA), Сычуаньским университетом, Университетом электронных наук и техники в городе Чэнду.

Александр Гасников: «Уже подготовлена карта перспективных мероприятий. Это создание цифровых пособий, организация грантовой поддержки начинающих педагогов и их наставников. Это кружки, где школьники будут углубленно знакомиться с инженерными специальностями»

Александр Гасников: «Уже подготовлена карта перспективных мероприятий. Это создание цифровых пособий, организация грантовой поддержки начинающих педагогов и их наставников. Это кружки, где школьники будут углубленно знакомиться с инженерными специальностями»

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников в своем докладе сосредоточился на проекте «Физико-математический прорыв». Его параметры — кружки для 5-7 классов, занятия с победителями олимпиад, углубленное изучение математики в 7-9 классах с по методике ведущих математиков страны и так далее — были известны давно. Но сегодня ученый доказал эффективность программы в цифрах. По его словам, дважды детей протестировали: в октябре 2024 года и в мае 2025-го. Если осенью 20% учащихся тест прошли неудовлетворительно, то уже весной этот показатель сократился до 1,5%. А количество учеников, которые получили оценки «хорошо и отлично», выросло с 50% до 75%. Так что проект будет масштабироваться: Гасников заметил, что к 2027 году ожидается увеличить число математических кружков до 300 (сегодня 100), количество физико-математических классов — до 60 (пока 20), а всего прооект должен охватить 4 тыс. школьников (сейчас — 1 тысяча).

«Проект подтвердил свою эффективность, и следующим шагом может быть распространение его на другие естественно-научные направления — в первую очередь, на химию. Следующим этапом может стать проект „Физхим-прорыв“, в рамках которого уже подготовлена карта перспективных мероприятий. Это создание цифровых пособий „Интерактивные мультимедийные задачи по физике“ и „Живая химия“, организация грантовой поддержки начинающих педагогов и их наставников. Это кружки, где школьники будут углубленно знакомиться с инженерными специальностями, физикой и химией. Это региональные чемпионаты, летние школы, возможно, даже организация профильной смены в образовательном центре „Сириус“ и так далее», — рассказал Гасников. По его словам, в этом направлении также планируется тесная работа с РАН.

Сейчас передовые инженерные школы работают при челнинском филиале КФУ, КХТИ, Университете Иннополис, КНИТУ-КАИ и «Высшей школе нефти». С 2022 года на их создание направили 5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов

Сейчас передовые инженерные школы работают при челнинском филиале КФУ, КХТИ, Университете Иннополис, КНИТУ-КАИ и «Высшей школе нефти». С 2022 года на их создание направили 5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов

Татарстан хочет открыть передовые инженерные школы еще при трех вузах

На встрече Минниханов, в частности, говорил о необходимости расширить число республиканских вузов, участвующих в программе «Передовые инженерные школы», рассказал в беседе с «БИЗНЕС Online» один из участников совещания, ректор КГАСУ Рашит Низамов. «Думаю, нас это тоже касается. Потому что не все вузы участвуют в программе в силу тех или иных причин. Поэтому это тоже было такое поручение от раиса. Думаю, в дальнейшем веселее все пойдет», — сказал собеседник.

«Это сейчас касается и нашего университета, мы будем участвовать в программе ПИШ. То, что мы ранее не являлись участниками, связано было и с объективными причинами. Потому что строительство и архитектура не присутствуют в приоритетных и критических отраслях, программах. Изначально как бы мы имели такие не выигрышные позиции. Сложно выиграть [конкурс на создание] ПИШ, когда тебя нет в перечне приоритетных направлений. Но время идет, меняется», — отметил Низамов.

Тема расширения участия вузов Татарстана в программе ПИШ действительно поднималась, указал в разговоре с «БИЗНЕС Online» помощник раиса РТ Альберт Гильмутдинов. По его словам, заявки от новых республиканских вузов, еще не участвующих в федеральном проекте, планируется подать в рамках третьей волны. Сейчас передовые инженерные школы работают при челнинском филиале КФУ, КХТИ, Университете Иннополис, КНИТУ-КАИ и «Высшей школе нефти». С 2022 года на их создание направили 5 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Новые школы могут заработать на базе энергетического, аграрного и архитектурно-строительного университетов, отметил Гильмутдинов.

Роза Ахмадиева отметила, что в совещании участвовали и специалисты из Москвы, которые входят в совет, и они хвалили развитие республики и отмечали, «насколько она вырвалась вперед»

Роза Ахмадиева отметила, что в совещании участвовали и специалисты из Москвы, которые входят в совет, и они хвалили развитие республики и отмечали, «насколько она вырвалась вперед»

«Каждый [из ректоров крупных вузов] показал, как учебные заведения работают в рамках передовых инженерных школ с новыми образовательными программами, с предприятиями, организациями», — поделилась деталями в беседе с «БИЗНЕС Online» еще одна участница совещания, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Она отметила, что в совещании участвовали и специалисты из Москвы, которые входят в совет, и они хвалили развитие республики и отмечали, «насколько она вырвалась вперед».