La France face au narcotrafic (2/2) : d'autres politiques sont possibles

Constatant l'échec de sa politique répressive en matière de drogues, la France devrait-elle changer de stratégie ? De nombreux acteurs – du monde politique, sanitaire, économique – le réclament, mais le changement, et même la tenue d'un vrai débat sur la question, semblent difficile. D'autres pays ont pourtant montré la voie, chacun à leur manière, à l'image du Canada, du Portugal ou encore plus récemment de l'Allemagne.

En France, le sujet est tabou. En 2021, l'ancien député Les Républicains Robin Reda avait bien présidé une mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Celle-ci prônait sa légalisation encadrée et proposait de lancer un grand débat national sur la question. Mais Emmanuel Macron avait donné son point de vue avant même la fin de la mission, se disant contre toute légalisation ou dépénalisation du cannabis et promettant un grand débat… qui n'aura jamais lieu.

Sur cette question comme sur beaucoup d'autres, le chef de l'État s'est aligné sur la droite, rejoignant ainsi le discours porté par son ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui affirmait en septembre 2020 : "La drogue, c'est de la merde, on ne va pas légaliser cette merde !"

"Il est malheureusement très facile pour les politiques de se construire une posture d'autorité en parlant de guerre contre la drogue, d'autant que ce discours est plus payant électoralement. Mais c'est un raisonnement simpliste, alors qu'il s'agit d'un sujet complexe qui mêle aspects sécuritaires, sanitaires, économiques et géopolitiques", regrette l'ancienne députée Renaissance Caroline Janvier, rapporteuse de la mission d'information présidée par Robin Reda.

À lire aussiLa France face au narcotrafic (1/2) : la stratégie de la surenchère répressive

Quatre ans ont passé et la ligne n'a pas bougé place Beauvau. L'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a regretté dans JDNews, le 6 novembre, que le trafic de drogue bénéficie en France "d'une forme de tolérance, parce que le discours soixante-huitard n'a cessé de banaliser l'usage des drogues". "Il faut casser l'image récréative qui pousse aux premières expériences, montrer concrètement les ravages créés par ce fléau", a-t-il ajouté.

Le sujet mériterait pourtant davantage de nuances, estiment les experts favorables à d'autres approches, qui s'appuient sur un constat qui ne souffre d'aucune contestation, selon Marie Jauffret-Roustide, sociologue et enseignante à l'EHESS, également membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies : "Maintenir la guerre à la drogue et la prohibition, c'est-à-dire ne pas légaliser, ne pas décriminaliser l'usage, ne fait pas baisser la consommation."

"Un choix de santé publique"

La sociologue met en avant les exemples étrangers. Plusieurs pays comme l'Uruguay, le Canada ou l'Allemagne, depuis le 1er avril 2024, ont légalisé le cannabis. Tous les modèles ne sont pas les mêmes et leur observation permet d'éclairer le débat.

"Au Québec, ils ont choisi un modèle où tout l'argent de la vente du cannabis est transféré vers l'État et réintégré dans les campagnes de prévention. Or ce qu'on observe, c'est que la prise de conscience dans la population des risques liés à la consommation de cannabis a considérablement augmenté", décrit Marie Jauffret-Roustide, pour qui la légalisation permettrait d'assécher en partie le trafic et les violences qui vont avec.

"Les trafiquants proposeront des offres que ne proposera pas l'État, il y aura toujours un marché parallèle", rétorque Clotilde Champeyrache, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et autrice de "Géopolitique des mafias" (Éditions Le Cavalier bleu, 2022). "Ils vendront toujours les drogues illégales type cocaïne ou amphétamines. Quant au cannabis, les mineurs qui n'y auront pas accès, les consommateurs désirant un taux de THC [la molécule du cannabis provoquant les effets psychotropes, NDLR] plus important que celui qu'ils trouveront dans l'offre légale ou ceux désirant payer un produit moins cher car non taxé seront des cibles potentielles. On le voit avec le tabac : la contrebande représente 25 % du marché en France", ajoute-t-elle.

Le bilan dressé par les pays ayant légalisé le cannabis se veut toutefois plus positif. Si les marchés parallèles continuent bel et bien d'exister, ceux-ci voient leur importance nettement diminuer. Ainsi, au Canada, 61 % des consommateurs ont privilégié l'achat légal, selon une enquête réalisée par le gouvernement en 2022. De même, la légalisation du cannabis en 2013 dans le Colorado, un État pionnier des États-Unis en la matière, a entraîné une baisse de plus de 80 % des saisies de cannabis à la frontière mexicaine entre 2013 et 2020, selon un rapport de la Drug Enforcement Agency (DEA).

Au-delà des questions de sécurité publique liées au trafic, la légalisation permet des avancées sur le plan sanitaire, fait aussi valoir Marie Jauffret-Roustide. "Les États qui légalisent le cannabis font généralement un choix de santé publique qui visent à protéger les plus jeunes et à réduire les risques pour les adultes, notamment par le contrôle du taux de THC et par la prévention. Et surtout, avec la légalisation, le sujet ne devient plus tabou. Cela facilite l'accès aux soins pour les personnes qui seraient en difficulté avec leur consommation de cannabis, alors que quand un produit est interdit, les usagers ont honte de leur consommation et n'osent pas taper à la porte des établissements de santé", souligne la sociologue.

L'exemple inédit du Portugal

Traiter le consommateur de drogue comme un malade plutôt qu'un criminel, c'est justement le choix qu'a fait le Portugal en 2000 en dépénalisant la possession en faible quantité de toutes les drogues. Cette approche est unique au monde : il s'agit de faire primer les objectifs de santé publique sur tout le reste afin de réduire au maximum les risques.

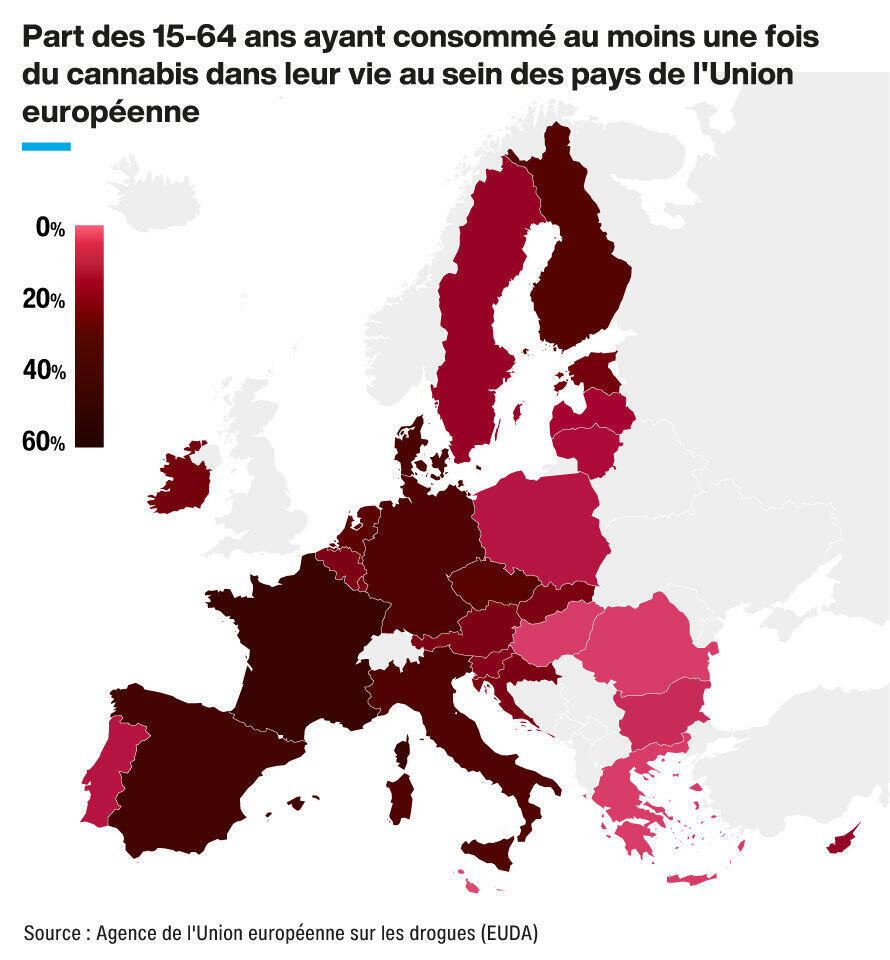

Plus de vingt ans après, la consommation de drogues n'a pas explosé. Au contraire, le Portugal reste l'un des pays en Europe où l'on se drogue le moins. Ainsi, seulement 12,2 % des personnes âgées de 15 à 64 ans ont déjà expérimenté le cannabis dans leur vie, selon l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), et seulement 2,8 % au cours des douze mois précédents l'enquête. "Pour toutes les drogues illicites, le Portugal se classe en bas du tableau européen pour l'usage dans l'année", décrivait l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans un rapport publié en 2021.

Mais surtout, le Portugal a obtenu des résultats rapides sur les aspects sanitaires dans les dix années suivant la mise en œuvre de sa réforme : "baisse des dommages liés à l'usage de drogues par voie intraveineuse (recul conjoint de la mortalité par surdose, des décès du sida et des nouveaux cas de VIH), baisse de la population carcérale, et en conséquence de ces évolutions, baisse du coût social lié aux drogues", liste l'OFDT.

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'impact du narcotrafic en France, reconnaît que l'exemple portugais est intéressant et espère qu'une approche sanitaire sera aussi mise en œuvre en France.

"Il faut regarder partout comment des dispositifs sanitaires et de prévention peuvent influer sur la santé, le niveau de consommation et le niveau d'implication des forces de l'ordre. Je suis contre la consommation de drogues, mais cela existe et il faut qu'on puisse avoir ce débat sans être dogmatique. Là, on est plutôt dans une séquence répressive, mais après, on doit s'occuper de la santé et de la prévention", affirme-t-il.

Bruno Retailleau, lui, ne semble pas de cet avis et refuse de traiter les consommateurs comme des malades. "Soigner, ce n'est pas tout accepter, tout excuser. Il y a derrière ce discours la culture de l'excuse d'une certaine gauche qui, toujours, cherche à transformer les coupables en victimes", a tancé le ministre de l'Intérieur dans JDNews.

Le ministère de la Santé, de son côté, reste pour le moment absent des discussions.