La France face au narcotrafic (1/2) : la stratégie de la surenchère répressive

"Mexicanisation" de la France, "narcoracailles", "guerre aux gangs de la drogue" : depuis sa nomination comme ministre de l’Intérieur, fin septembre, Bruno Retailleau occupe l’espace médiatique en multipliant les déclarations visant le trafic de stupéfiants. Le vocabulaire employé, malgré des innovations, est dans la lignée de celui utilisé par ses prédécesseurs. La raison est simple : depuis la loi du 31 décembre 1970 instaurant la prohibition de l’usage des stupéfiants, la France n’a jamais varié de politique en la matière. Au contraire, presque chaque nouveau gouvernement entend régler le problème de la drogue en jouant la surenchère répressive.

Bruno Retailleau a d’ailleurs insisté, le 23 octobre, lors des questions au gouvernement se déroulant au Sénat, sur la nécessité de s’en prendre aux consommateurs. "Il n’y a pas d’offre quand il n’y a pas de demande. Il faut sortir de cette consommation dite récréative, un peu romantique. Je veux vous dire qu’au bout d’un joint, au bout d’un rail de coke, il y a des trafiquants, des proxénètes, des criminels […]. Il faut que chacun soit responsabilisé", a-t-il sermonné.

Le ministre compte notamment augmenter et multiplier les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants. Instaurées en septembre 2020 par le ministre d’alors, Gérald Darmanin, celles-ci visent à alléger les procédures devant les tribunaux en délivrant aux personnes contrôlées une amende de 200 euros. L’instauration de l’AFD a entraîné une explosion du nombre d’usagers mis en cause dans les statistiques du ministère de l’Intérieur : de 160 700 en 2020 à 251 400 en 2022. En revanche, seulement un tiers de ces AFD sont payées, a reconnu Emmanuel Macron en juin 2023, et la consommation de drogue, elle, n’a pas baissé.

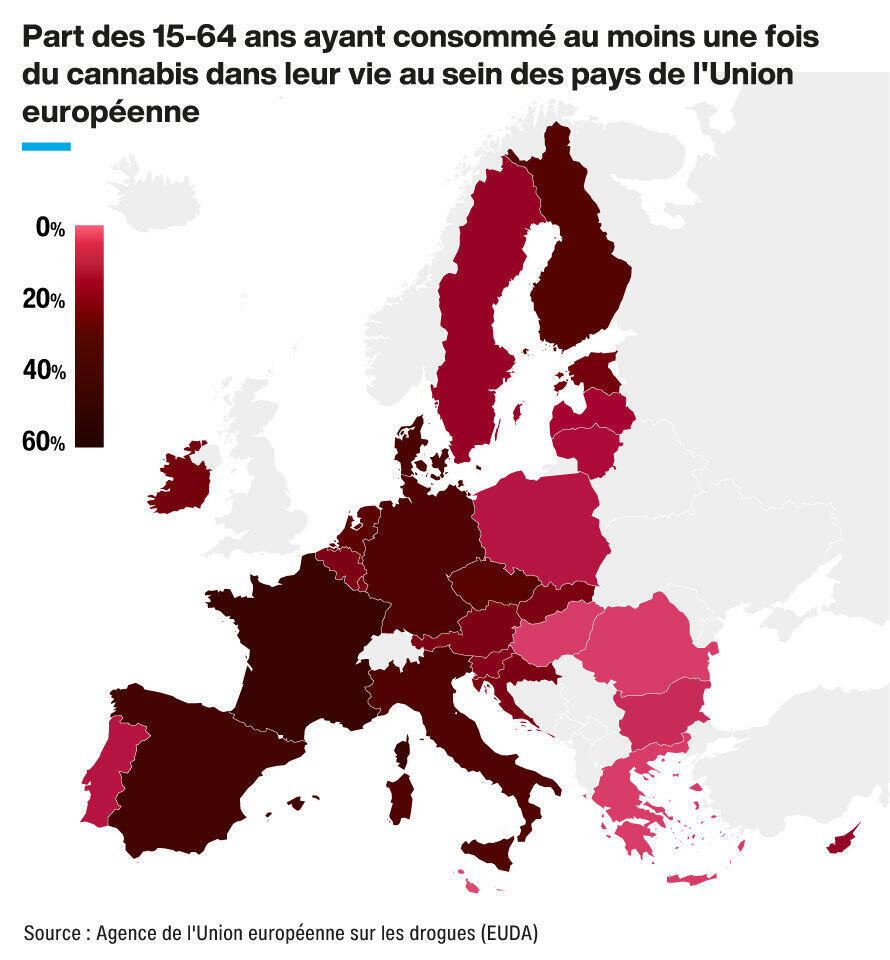

Malgré une politique des plus répressives en Europe, la France se place largement en tête des pays européens pour la consommation de cannabis. Selon l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), 47,3 % des personnes âgées de 15 à 64 ans en 2021 en France avaient déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Un chiffre bien supérieur à celui de l’Italie (34,8 %), de l’Allemagne (34,7 %), de la Suède (17,8 %) ou de la Pologne (12,1 %). Et le constat est quasiment le même pour les personnes ayant consommé du cannabis lors des douze mois précédents l’enquête puisque la France arrive dans le trio de tête des pays européens avec 10,6 % des 15-64 ans dans ce cas, derrière la Tchéquie (11,1 %) et l’Italie (10,8 %) mais loin devant la Pologne (3,8 %) ou la Grèce (2,8 %).

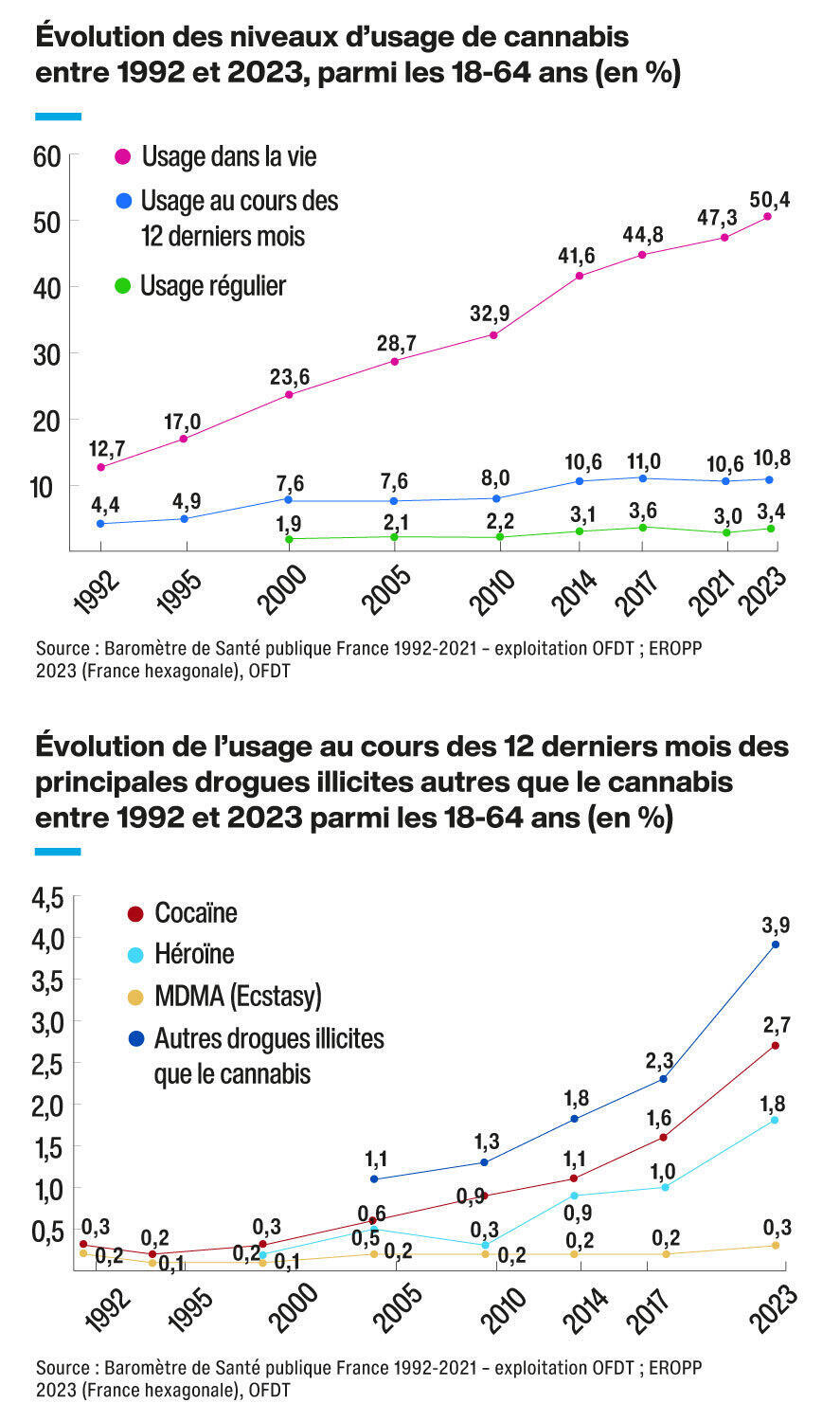

La consommation française est par ailleurs en constante progression depuis 30 ans : parmi les 18-64 ans, ils étaient 12,7 % en 1992 à avoir consommé au moins une fois du cannabis dans leur vie, 28,7 % en 2005, 41,6 % en 2014 et 50,4 % en 2023, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Quant aux autres drogues, leur usage est en nette progression : en 2023, 14,6 % des adultes de 18 à 64 ans avaient déjà consommé au moins une fois une drogue illicite autre que le cannabis, soit une hausse relative de 50 % par rapport à 2017 (9,8 %). Et l’usage au cours des douze derniers mois a augmenté de 70 % sur la même période, passant de 2,3 % à 3,9 % des 18-64 ans.

Au total, on estime en France à 5 millions le nombre de consommateurs occasionnels de cannabis et à 600 000 celui de cocaïne.

Un marché de 3,5 à 6 milliards d’euros en France

"On voit que la répression ne marche pas systématiquement. D’abord parce que l’usager n’est pas toujours maître de sa consommation. Mais aussi en raison de l’abondance extrême de l’offre, pour le cannabis comme pour les autres drogues, et notamment la cocaïne dont le prix a nettement baissé. Les trafiquants cherchent constamment à étendre leur marché, jusque dans des territoires plus reculés et ruraux qui étaient auparavant à l’abri. Enfin, les dealers se sont professionnalisés et utilisent les technologies du XXIe siècle. Ils font leur publicité sur les réseaux sociaux avec des offres marketing et livrent à domicile, alors qu’avant le consommateur devait se rendre sur un point de deal, ce qui pouvait être un frein pour certains", analyse Clotilde Champeyrache, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et autrice de "Géopolitique des mafias" (Éditions Le Cavalier bleu, 2022).

Le marché de la drogue en France, qui fait vivre selon certaines estimations 200 000 personnes, représente désormais entre 3,5 milliards et 6 milliards d’euros, soit le marché criminel le plus important en valeur dans le pays, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France.

Dans ce contexte, le contrôle des territoires est devenu un enjeu majeur pour les organisations criminelles et donne lieu à des fusillades et des narchomicides qui marquent les esprits avec une ville, Marseille, devenue le symbole de cette guerre des gangs du narcotrafic.

À lire aussiLe "narchomicide", cet homicide qui diffère du règlement de comptes

"Cette violence extrême, qui prend souvent place dans l’espace public, rejaillit nécessairement sur les populations locales qui connaissent une vie quotidienne insoutenable débouchant parfois sur l’assassinat de victimes collatérales. Les scènes de guerre vécues par certains habitants contribuent à ce qu’il est possible d’appeler un 'narcoterrorisme' car elles installent un climat de peur et d’insécurité constant pour l’ensemble des habitants, mais aussi des personnes amenées à intervenir pour des raisons professionnelles dans ces quartiers", soulignait le rapport sénatorial publié en mai 2024.

Face à cette montée des violences, l’exécutif répond généralement par de nouvelles lois et de nouvelles ordonnances. Le chercheur Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, spécialiste des politiques publiques liées aux drogues, en comptabilise vingt-et-une depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée en 2017.

Des opérations place nette "un peu bling bling"

Le but est de s’en prendre aux consommateurs, mais aussi aux vendeurs, notamment grâce à des opérations "coup de poing" sur les points de deal que les ministres de l’Intérieur successifs tiennent à médiatiser pour rassurer la population. D’abord appelées "opérations tempête", celles-ci sont devenues les "opérations place nette" puis "place nette XXL".

"Avec ces opérations, le gouvernement a surtout fait de la communication, c’était un peu bling bling. Tout n’est pas à jeter, mais les opérations place nette ne permettent pas de démanteler les réseaux en profondeur, d’une part, et le rendement de la surmobilisation des forces de l’ordre le jour de ces interventions est peu satisfaisant", critique le sénateur socialiste Jérôme Durain, président de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.

Ainsi, sur les 473 opérations place nette menées sous Gérald Darmanin entre le 25 septembre 2023 et le 12 avril 2024, les résultats sont peu probants : moins de 40 kg de cocaïne et quelques millions d’euros ont été saisis pour plus de 50 000 gendarmes et policiers mobilisés, selon le rapport sénatorial.

Le gouvernement de Michel Barnier entend, lui, procéder différemment. Les ministres de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et de la Justice, Didier Migaud, ont érigé le 8 novembre à Marseille la lutte contre le narcotrafic en "cause nationale". Ils ont annoncé de nouvelles mesures qui reprennent les recommandations faites par Jérôme Durain et Étienne Blanc, les deux auteurs du rapport sénatorial, dont la création d’un parquet national anticriminalité organisée avec des magistrats dédiés et la mise en place d’une "DEA à la française", du nom de l'agence américaine de lutte contre la drogue. Contrairement aux opérations place nette, leur but sera de viser les têtes des réseaux plutôt que les petits dealers du coin de la rue afin de démanteler les filières.

"Si on arrive à concrétiser nos recommandations, ce sera une forme de révolution copernicienne, mais encore faut-il qu’elles ne soient pas dénaturées. Dans notre DEA à la française, quid de Bercy qui n’était pas représenté à Marseille ? On ne peut pas dire 'le nerf de la guerre c’est l’argent' et ne pas pouvoir compter sur les spécialistes que compte Bercy aux douanes ou chez Tracfin", prévient Jérôme Durain.

"Pour frapper au portefeuille les trafiquants, il faut une police judiciaire forte, ajoute Clotilde Champeyrache. Or, cela demande des moyens financiers et humains. La PJ est mal en point actuellement, avec des postes non pourvus et des policiers qui s’épuisent et se découragent. Il faudra voir si le budget 2025 permet à cette organisation de fonctionner. Enfin, on ne peut que constater qu’il manquait la ministre de la Santé lors de ces annonces. Le point de départ de la prohibition, c’est quand même un problème de santé publique."

Un plan de prévention a rapidement été évoqué par les ministres, mais celui-ci n’est clairement pas au cœur de la stratégie française pour lutter contre le trafic et la consommation de drogues. Le logiciel répressif a encore de beaux jours devant lui.