Академик Олег Орлов: Аналога программе "Бион" в мире в настоящий момент нет

Обычно ракету вывозят за несколько дней до пуска - специалисты проводят последние приготовления на стартовом комплексе. Но запуск "Биона" особенный. От момента закрытия аппарата створками головного обтекателя до "контакта подъема" должно пройти не более 72 часов. Ведь на борту - живые организмы. И задача - чтобы "хвостатые", "летающие" и "зеленые" попали в невесомость как можно быстрее. В программе биоспутника - более тридцати экспериментов. В чем необычность старта и какое значение будут иметь его результаты для полетов на Луну и Марс, мы говорим с директором ИМБП РАН академиком Олегом Орловым.

Олег Игоревич, экспедиция "Биона-М" N 2 на орбиту продлится 30 суток. Почему ученые говорят, что это модель пусть и кратковременного, но уже практически межпланетного полета?

Олег Орлов: Биоспутник полетит по орбите высотой 370 км и наклонением около 97 градусов. Это так называемая полярная, солнечно-синхронная орбита. По такой же должна летать и Российская орбитальная станция - РОС. В ее приполярных областях наблюдается прямое проникновение галактических и солнечных космических лучей в виде потока заряженных частиц. Это и приближает условия полета к межпланетным.

Что хотят узнать ученые с помощью "суперэкипажа" биоспутника? Влияние радиации на жизнь?

Олег Орлов: Основная задача полета - оценка безопасности высокоширотной орбиты для экипажа РОС. В частности, впервые в истории "Бионов" пассивные детекторы размещены по всей внутренней поверхности спутника. Размещены активные дозиметрические приборы на внешней поверхности аппарата. Используются дозиметрические спектрометры линейной передачи энергии.

Нам необходимо получить ответы на вопросы, связанные с влиянием невесомости на организм млекопитающих на фоне измененного радиационного фона. Так, в исследованиях используется группа мышей с повышенной чувствительностью к воздействию факторов космического полета, а для оценки перспективных подходов к коррекции их негативного влияния - животные, получающие фармакологический препарат. Эти цели прежде на биоспутниках не ставились. Они очень важны для отработки технологий будущих межпланетных экспедиций. Полетов на Луну и Марс.

Программа "Бион" имеет свою, уже более чем десятилетнюю, историю, и сейчас продолжается на новом технологическом уровне. Аналога в мире в настоящий момент нет.

А что за "нокаутные" мыши в экипаже? Чем они отличаются от обычных?

Олег Орлов: Раньше шахтеры спускались в шахту... с канарейкой. Знаете почему? Канарейки очень чувствительны к угарному газу, и если его количество в воздухе повышалось, они переставали петь или падали с жердочки. Так они помогали горнякам вовремя понять, что в штольне небезопасно.

Примерно с той же целью на "Бионе" летит небольшая группа мышей, нокаутных по гену Nrf2. То есть у них этот ген отсутствует. Nrf2 - мастер-регулятор антиоксидантной системы. Один из основных механизмов повреждения биологических тканей радиацией, а именно радиационный фактор на орбите РОС вызывает наибольшую тревогу. Нокаутные мыши имеют ослабленную антиоксидантную защиту, что делает их своеобразными "канарейками": если уровень космической радиации окажется неприемлемым, негативные эффекты проявятся у них раньше и ярче, чем у обычных собратьев.

Знаю, что на прежних биоспутниках, а их было двенадцать, летали крысы, черепахи, тритоны и даже обезьяны макаки-резус. Почему сейчас выбрали именно мышей?

Олег Орлов: Причин несколько. Прежде всего генетически и физиологически мыши очень близки к человеку. Удивительно, но 95 процентов генов, кодирующих белки, у нас одинаковы. Кроме того, они одни из самых изученных лабораторных животных в мире: накоплен колоссальный объем данных, их геном полностью расшифрован. Это значительно облегчает интерпретацию результатов космических экспериментов.

Наконец, есть и чисто практические соображения. Скажем, в ограниченном объеме биоспутника можно разместить гораздо больше мышей, чем крыс или обезьян, что означает больше экспериментов и более достоверные результаты. Так что переход к мышам не случайность, а логичное развитие космической биологии.

Один из вопросов, который всегда вызывает огромный интерес, - размножение в космосе. Почему мухи-дрозофилы здесь незаменимые помощники?

Олег Орлов: В отличие от млекопитающих они совершенно неприхотливы к условиям содержания. Неоспоримое преимущество. Кроме того, именно быстрый жизненный цикл - 10-14 дней - дает возможность ответить на один из наиболее сложных вопросов в перспективе освоения дальнего космоса: не влияют ли факторы космического полета, особенно за пределы околоземной орбиты, на последующие поколения? Плодовая мушка для подобных исследований - самое оптимальное модельное животное.

Приходилось читать про исследования по репродукции человека в космосе. Якобы за рубежом такие идут. Это действительно серьезная научно-прикладная задача, которой надо заниматься?

Олег Орлов: На сегодняшний день говорить о рождении человека в космосе абсолютно преждевременно. Причем в первую очередь с морально-этической точки зрения. Целый ряд экспериментальных данных, как наших, так и зарубежных, свидетельствует: процессы созревания половых клеток, оплодотворения, первых делений, дробления вплоть до имплантации претерпевают изменения при действии факторов космического полета. И если действие ионизирующего излучения на эти стадии развития изучено достаточно хорошо, хотя и не всеобъемлюще, то влияние невесомости практически неизвестно.

Однако рано или поздно человечество начнет осваивать другие тела Солнечной системы и вопрос поддержания популяции, естественно, возникнет. Поэтому уже сегодня мы работаем в этом направлении, исследуя мужскую и женскую репродуктивную систему, причем даже в условиях космического полета. Ищем возможные пути предотвращения изменений в ряду поколений для сохранения нашего вида даже в условиях других планет.

А что за опытная система размещена на борту биоспутника, позволяющая вырабатывать электрический ток с помощью микробов?

Олег Орлов: Это микробный топливный элемент. Каждый состоит из двух камер, разделенных мембраной. В анодной содержится микробная растущая культура. Или микробная ассоциация, или фермент. В катодной - дистиллированная вода. На аноде в результате деятельности микроорганизмов образуется биопленка, внутри которой происходит транспортировка электронов на анод. В результате образуется разность потенциалов, достигающая 0,5-0,7 вольт на ячейку. Это надежный источник электричества, хотя и с невысокой мощностью.

В одном из экспериментов будет изучаться способность микроорганизмов "перерабатывать" ткань из хлопка. Что это за всеядные бактерии полетят?

Олег Орлов: Проблема утилизации средств личной гигиены возникнет особенно остро, когда не будут использоваться грузовые корабли. В частности, при межпланетных экспедициях. Метод предусматривает двухстадийную декомпозицию изделий из марли: первая фаза заключается в переработке твердой массы в жидкость при помощи термофильных клостридий. Вторая - в очистке жидких продуктов деградации до состояния так называемой серой воды. Она может использоваться для оранжерей.

Идея о том, что жизнь была привнесена на Землю из космоса, одна из самых обсуждаемых. Проверка этой гипотезы тоже есть в программе биоспутника. С помощью?.

Олег Орлов: Цель данного эксперимента - изучить возможность выживания биообъектов в минеральной толще имитатора метеорита при прохождении им плотных слоев атмосферы и сопутствующих разогреве-плавлении. Одна из моделей - споры термофилов. Микроорганизмов, являющихся одним из наиболее вероятных кандидатов на роль первых поселенцев на Земле. Это исследование продолжает проводившиеся ранее в полетах "Бион-М" N 1 и "Фотон-М" N 4.

Можно будет наблюдать с Земли за тем, что происходит на борту биоспутника?

Олег Орлов: Конечно. На Землю будут передаваться короткие фрагменты видеозаписей.

Если эксперименты на "Бион-М" N 2 покажут, что орбита РОС представляет потенциальную опасность для космонавтов, как это может сказаться на планах построения станции?

Олег Орлов: Пока нет оснований предполагать, что условия полета на полярной орбите не приемлемы для пилотируемой космонавтики. Другое дело, что, начиная осваивать эти орбиты, необходимо понимать степень негативного влияния факторов полета на организм человека. Чтобы учитывать полученные данные при проектировании пилотируемых комплексов и совершенствовании систем медико-биологического обеспечения полетов в новых условиях.

Ученые убеждены: ключевое звено полета на Марс не техника, а человек. Какие способы защиты вы рассматриваете за пределами магнитосферы?

Олег Орлов: Если иметь в виду радиационный фактор, то рассматриваются самые разные варианты: физической общей и локальной защиты. Профилактики, в первую очередь - фармакологической. И конечно, дозиметрия с возможностью оценки в реальном времени вероятности развития того или иного радиационного события.

Предполагается ли продолжение программы "Бион-М"?

Олег Орлов: Рассчитываем на возможность начать разработку программы научных исследований на "Бион-М" N 3 уже в следующем году.

На прямой связи с "Российской газетой" с космодрома Байконур - Владислав Седлецкий, ответственный исполнитель проекта "Бион", ИМБП РАН:

- На данный момент все биообъекты размещены в космическом аппарате "Бион-М" N 2, и он уже отправился к стартовому столу. Замечательно отработали все сотрудники РКЦ "Прогресс", которые готовили космический аппарат к запуску.

Спасибо им большое!

Вся наша команда с нетерпением ждет предстоящий пуск нашего биоспутника!!!

В космос со своим

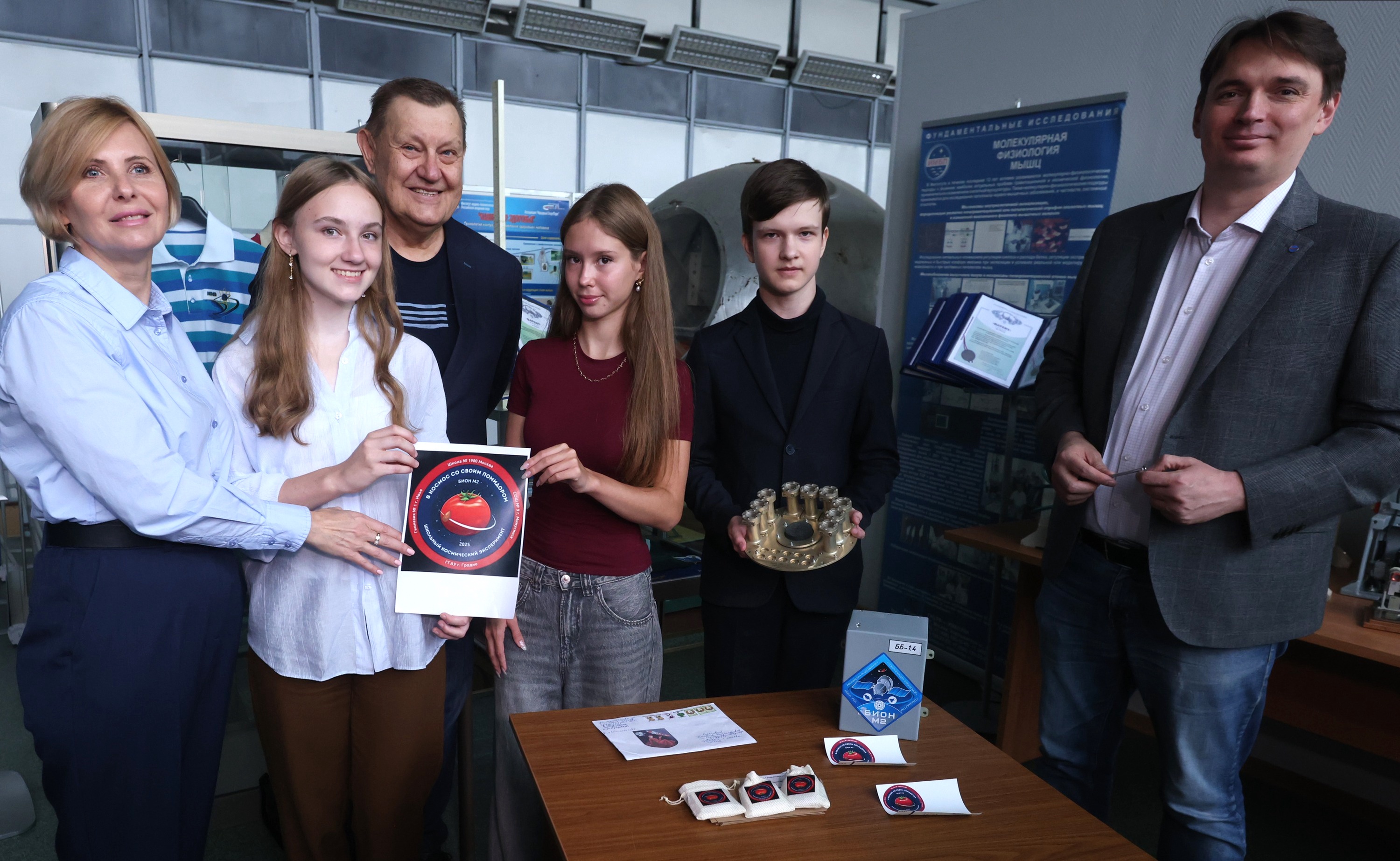

Один из экспериментов ученые проводят вместе с российскими и белорусскими школьниками: ребята отправляют в космос семена помидоров. Эксперимент так и называется - "В космос со своим помидором". "Российская газета", на платформе которой и издательского дома "Беларусь сегодня" выходит газета "Союз", стала объединительной площадкой уникального научного исследования.

Ответственный исполнитель проекта "Бион", начальник лаборатории ИМБП РАН Владислав Седлецкий принимал от школьников семена в Москве. А теперь на Байконуре они, как и остальные "члены экипажа" спутника, под его "отеческим" наблюдением.

Кто-то из великих сказал: когда в голову пришла хорошая идея, действуйте незамедлительно. Но она только тогда становится космически реальной, когда овладевает на земле умными и толковыми людьми. Мысль отправить семена томатов на орбиту родилась во время праздника помидора в белорусском Ивье. Почетный гражданин "помидорной столицы" Беларуси Виктор Шутов, в свое время возглавлявший одно из ключевых управлений "Роскосмоса", предложил: "Давайте отправим в космос семена и проведем исследование". Усилиями энтузиастов задумка, казавшаяся поначалу едва ли не фантастической, стала проектом. А пригласить к проекту Минусинск - "помидорную столицу" Сибири - и город-побратим Ивья решили в газете "Союз".

В эксперименте участвуют педагоги и учащиеся трех школ: гимназии N 1 Ивья (Беларусь), школы N 9 Минусинска и школы N 1980 города Москвы. В космическом экстриме семена пробудут месяц и вернутся на Землю. Так что у юных аграриев будет потрясающая возможность наблюдать за тем, как растут звездные помидоры и чем они будут отличаться от обычных.

Корреспонденты "РГ" присутствовали при передаче семян ученым. Пять конвертов с крошечными шариками привезла научный руководитель проекта - доктор биологических наук профессор Валерия Вихрева, преподаватель московской школы N 1980. Вместе со своими учениками - Дарьей Аверкиевой, Софией Анодиной и Тимофеем Халявиным.

- Один грамм семян помидоров содержит 200-350 штук, - пояснила Валерия Александровна. - Мы посылаем в космос полторы тысячи, это максимум 5 граммов семян. Основной вес посылки - упаковка и маркировка.

Из Минусинска прислали "Бычье сердце". Москвичи выбрали два сорта: мелкоплодных, горшочных томатов "Пиноккио" и "Грошек". А вот Ивье представило знаменитый сорт "Донецкий".

Надо было видеть, как старательно Дарья и София укладывали в алюминиевый контейнер - один из блоков научной аппаратуры ББ-2Б - мешочки с семенами. Это те, что полетят внутри спускаемого аппарата спутника. Тимофею, как представителю сильного пола, доверили тогда раскрутить контейнер, который будет установлен за "бортом" биоспутника.

- Контейнеры, закрепленные снаружи, будут все время находиться в раскрытом виде, - рассказал Владислав Седлецкий. - То есть биообъекты будут открыты радиации и другим суровым условиям невесомости. И только перед посадкой контейнеры закрываются, чтобы обеспечить сохранность биоматериала. Крышки с термозащитным покрытием способны выдержать при возвращении температуру до 2 тысяч градусов.

Всего семян помидоров полторы тысячи. Вероятный разброс градусов, в которых предстоит "жить" томатам, - от минус 150 до плюс 125. У нашего эксперимента своя эмблема. Все участники расписались на ней, и эмблему наклеили на космический блок. Вот так он и полетит на орбиту.

Существует мнение, что "космические семена" приобретают необычайные свойства. Но то, что российские и белорусские школьники становятся участниками события, реально рожденного на Земле и с выходом в космос, - факт.