«Стратегический интерес»: какой вклад в развитие отечественной науки внесло Русское географическое общество

18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество. За время своего существования оно осуществило большой объём научных работ и внесло значительный вклад в защиту государственных интересов.

«На границах империи»

Идея создания в России собственного географического общества принадлежала выдающемуся мореплавателю и будущему президенту Императорской академии наук Фёдору Литке. Ранее в мире существовали только три подобные научные организации: в Париже, Берлине и Лондоне.

«Активное развитие экономики России в середине XIX века потребовало достоверных сведений о стране и прилегающих территориях», — отметил в беседе с RT исследователь-путешественник Валерий Сушков.

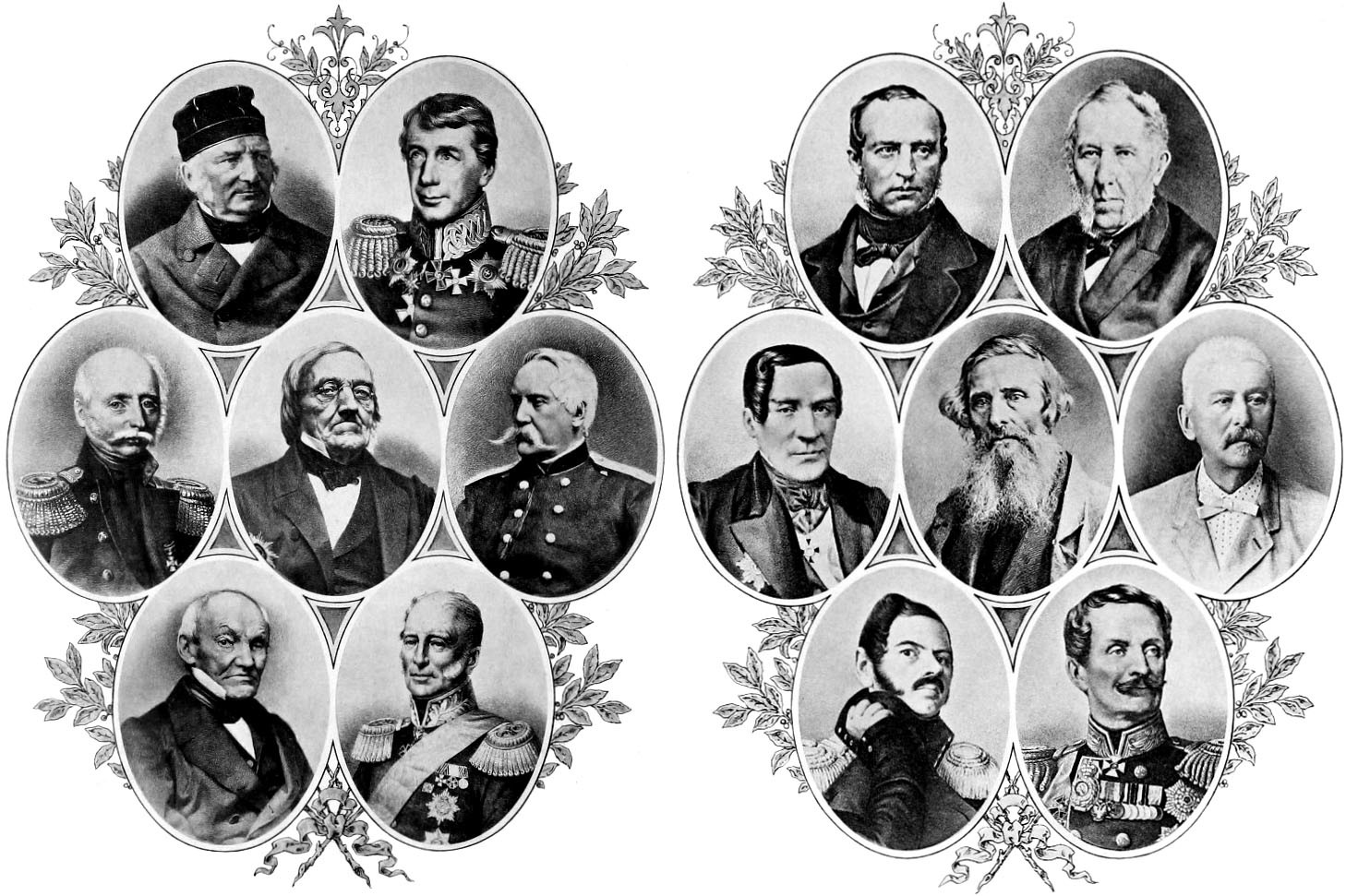

- Члены-учредители Русского Географического Общества в Санкт-Петербурге в 1845 году

- © Wikimedia commons

По словам историков, государственным структурам не хватало информации даже о западных губерниях, не говоря уже об отдалённых приграничных районах России.

«Возникла необходимость в систематизации информации о географическом положении различных местностей, а также в сборе статистических данных, которые ранее не были упорядочены. В каждой губернии хранилась разрозненная информация, и это создавало практические сложности, связанные с развитием экономики, сбором налогов и многими другими сферами деятельности», — пояснил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

18 августа 1845 года царь Николай I официально утвердил представление министра внутренних дел графа Льва Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского географического общества (получившего позже статус императорского и сокращённое название ИРГО).

- Эмблема ИРГО, 1915 год

- © Wikimedia commons

Помимо известных путешественников, в работе РГО с первых дней принимали участие представители Военно-морского флота и Генерального штаба. Общество сразу получило государственное финансирование в сумме 10 тыс. рублей в год. В дальнейшем поддержку ему также оказывали меценаты.

Во второй половине XIX — начале XX века Русское географическое общество проводило масштабные исследования в европейской части России, Сибири, Центральной Азии, на Урале, Кавказе и Дальнем Востоке. Экспедиции затрагивали и отдалённые районы планеты: Новую Гвинею, Австралию, Океанию.

Член РГО Николай Пржевальский исследовал Уссурийский край и Центральную Азию, достиг северных районов Тибета. Он обнаружил неизвестного науке дикого верблюда и дикую лошадь, названную впоследствии в его честь.

- Карта путешествий и открытий Н. М. Пржевальского в Центральной Азии

- © Wikimedia commons

Другой представитель РГО, Николай Миклухо-Маклай, совершил экспедиции в Новую Гвинею, Индонезию, Малакку, Австралию и на Филиппинские острова. Он долгое время жил среди папуасов, собирая обширные материалы об их обществе, культуре и быте.

Пётр Семёнов (получивший к своей фамилии почётную приписку Тянь-Шанский) совершил экспедиции в различные регионы Российской империи, подготовил географическое описание Тянь-Шанских гор и многих районов страны — от европейской части до Дальнего Востока. Будучи вице-председателем РГО и директором Центрального статистического комитета, он возглавил проведение первой всеобщей переписи населения Российской империи.

Благодаря деятельности ещё одного члена РГО, Геннадия Невельского, было объявлено о российском суверенитете над Дальним Востоком. Невельской также установил, что Сахалин — это остров и что устье Амура доступно для морских судов.

- Репродукция картины художника Алексея Михайловича Колесова (1834-1902) "Портрет П. П. Семенова Тян-Шанского"

- РИА Новости

Почётный член ИРГО Пётр Козлов предпринял шесть длительных экспедиций в центральные районы Азии — как входящие в состав Российской империи, так и находящиеся за её границами. В ходе одной из них он обнаружил руины мёртвого тангутского города Хара-Хото.

Как отмечают историки, представители РГО не только занимались наукой ради науки, но и решали практические задачи в области экономики и политики. Благодаря деятельности общества Россия активно продвигалась в Арктике, присоединяя ранее неизвестные земли.

«ИРГО организовывало исследования на границах империи и в регионах, представлявших стратегический интерес. Участники многих экспедиций наряду с научными коллекциями собирали разведывательную информацию для военного ведомства», — рассказал Виталий Захаров.

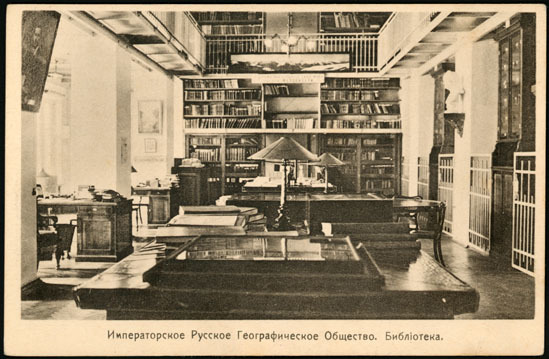

- Научная библиотека Русского географического общества, 1916 год

- © Wikimedia commons

«Роль в экономической модернизации страны»

После революционных событий 1917 года РГО утратило статус «императорского», а затем было переименовано в Государственное географическое общество (с 1940 по 1992 год — Географическое общество СССР). Численность членов общества временно сократилась, но оно по-прежнему занималось научной и просветительской работой.

«Общество, как и раньше, отправляло экспедиции в отдалённые районы страны. Собранная ими информация использовалась при реализации политики индустриализации — в частности, при планировании создания индустриальных районов и отдельных предприятий. Оно сыграло важную роль в экономической модернизации страны», — подчеркнул Виталий Захаров.

По словам историков, одним из связующих звеньев между дореволюционным и советским географическими обществами стал выдающийся геолог и географ Владимир Обручев. Он был автором работы «Пески и степи Закаспийской области», участвовал в научном обеспечении строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, исследовал вечную мерзлоту и геологию месторождений золота в Сибири, изучал тектонику. В 1900 году он был награждён Константиновской медалью ИРГО, а в 1947-м стал почётным президентом Географического общества СССР.

В годы Великой Отечественной войны представители общества поднялись на защиту Родины. Они, в частности, проводили занятия по военно-географической подготовке в частях Красной армии. А одним из самых знаменитых подвигов членов Географического общества СССР стало участие в организации «Дороги жизни» в блокадный Ленинград. Они помогли гидрометеорологам Балтийского флота собрать данные, позволившие автомобилям перевозить грузы в осаждённый город по льду Ладожского озера.

В послевоенный период представители общества активно участвовали в исследованиях Антарктиды и подготовке международных договоров о её международном статусе.

Количество членов Географического общества после завершения Великой Отечественной войны резко возросло. Если в 1940 году их было всего 745, то в 1980-е — свыше 30 тыс.

С 1992 года общество вновь стало называться Русским географическим.

- "Дорога жизни"

- РИА Новости

- © Александр Бродский

«РГО в наши дни занимается изучением и популяризацией географических знаний, сохранением природного и культурного наследия страны, поддержкой научных исследований и экспедиций. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. В XXI веке общество способствовало реализации тысяч экспедиционных проектов на региональном, федеральном и международном уровнях», — отметил Валерий Сушков.

РГО организует охрану редких видов животных и археологические исследования, защищает экологию, помогает сохранять историко-культурное наследие. С целью популяризации науки оно проводит географические диктанты.

- Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

- РИА Новости

«Собранные обществом в разные годы материалы сыграли огромную роль в освоении природных богатств России. Сегодня, когда мы встречаемся с новыми вызовами — в частности в Арктике — работа РГО сохраняет свою актуальность», — подытожил Виталий Захаров.