Комментарии 0

...комментариев пока нет

Sovietwave, Sovietpunk и компания: как романтика несбывшегося переплавила ностальгию по СССР в новый жанр. Часть 1

Выход «Атомного Сердца» не просто стал громким событием в истории российского геймдева — он наиболее отчётливо отразил любопытную культурную тенденцию последней дюжины лет. С начала 2010-х годов футуристические образы и сюжеты в подчёркнуто советском стиле стали всё чаще встречаться в Рунете в самых разных формах. Особенно ярко это стало проявляться ближе к концу десятилетия с массовым распространением музыки в стиле ретровейва — российским ответвлением которого, стал стилизованный под мелодии и ритмы советской эстрады Sovietwave. Ну а сейчас советский ретрофутуризм уже можно назвать мейнстримом, даже не особенно прибегая к совам и глобусам. Он выражает ностальгию по положительным чертам и характерным деталям советской эпохи — но с начала 90-х годов эта ностальгия успела сильно измениться. Что же с ней случилось?

О том, что СССР больше нет, многие стали сожалеть сразу после его распада. Для широких слоёв российского общества, не сумевших после десятилетий плановой экономики «вписаться в рынок» и оседлать волну перемен, первые постсоветские годы были временем бедным и жутким. Ранее незыблемое рухнуло, многие, включая хорошо образованных специалистов, не смогли быстро найти себя в новых реалиях. Это вызывало массу самых негативных эмоций, в том числе у людей, далёких от коммунистических взглядов в строгом смысле слова. Советская ностальгия тех времён у многих носила весьма мрачные формы: в жанре «Сталина на вас нет» и «кирдык вашей Америке», которую как победившую в Холодной войне сторону многие винили в происходящем.

В нулевые жить понемногу стало лучше и веселее — но ностальгия по Советскому Союзу часто оставалась окрашенной в суровые тона. ЖЖ периода расцвета стал ареной бесконечных яростных споров «либералов» и «патриотов»: если первые тогда часто видели в СССР в основном тоталитарный режим с элементами кафкианского абсурда, то вторые — сияющий идеал… в котором «вот этих вот всех послали бы на Колыму снег убирать». Ожесточённость споров о том, был СССР адом на земле или земным же раем приводила к радикализации позиций — и для многих ностальгирующих по советской эпохе, её главным позитивным образом страны Советов оказывался Сталин и его эпоха.

Зачастую, впрочем, это было сознательным троллингом оппонентов: к примеру, акция со «Сталинобусом» 2010-го года являлась прежде всего способом потроллить ЖЖ-шных «либералов» одной из тусовой ЖЖ-шных же «патриотов». С другой стороны, «либералы» на фоне шутеек про «сто миллионов, съеденных Сталиным» видели в ностальгирующих по СССР сугубо «сталинистов» в духе пародий Евгения «Badcomedian» Баженова: жаждущими отправить всех демократов на десять лет расстрела в урановых рудниках, а также возродить СССР огнём и мечом с покаранием всех «неблагодарных» под советский марш из третьего «Red Alert».

(и скорее всего в варианте от «Радио Тапок»)

Впрочем, уже тогда далеко не все из тех, кто ностальгировали об СССР, имели при этом в виду «сталинскую железную руку» и «перепоказать всем кузькину мать». Всё было куда сложнее.

Ещё в 2007 году Виктор Аргонов и группа «Комплексные числа» выпустили технооперу «2032: Легенда о несбывшемся грядущем»: смесь советского ретрофутуризма с киберпанком в ритмах ностальгического синтипопа — за десять лет до того, как он вошёл в мировую и российскую моду.

Правда, оптимизм в ней был… относительным. Всё начинается вполне светло, позитивно и даже утопически, но затем сохранившийся СССР устраивал-таки коварным империалистам «Наш Советский Союз покарает» в соответствии с духом эпохи. Правда, финал был совсем не в духе книжек о патиотических попаданцах или финале кампании за СССР в «Red Alert 3»: человечество в процессе нечаянно угробили вместе с планетой не хуже, чем в «Докторе Стрейнджлаве».

Однако в целом речь шла о техноутопии в советском футуристическом стиле: интегрированная с Госпланом и всей советской экономкой мыслящая нейросеть АСГУ сумела организовать СССР самым замечательным образом. Если бы не ряд роковых ошибок, всё могло пойти в том сюжете совсем иначе. Да, уже в 2012-м Аргонов выписал яркий и симпатичный образ развитой нейросети, которая способна на удивительные вещи, но сама не до конца понимает, является она полноценной личностью или нет.

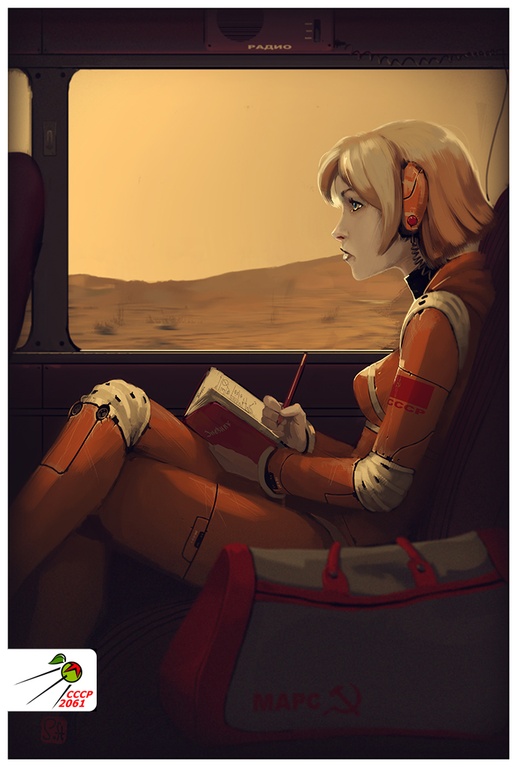

Впрочем, в тогдашнем ЖЖ техноопера «зашла» достаточно умеренно, как нишевый проект для ценителей. В конце 2010 года умеренные и миролюбивые сторонники положительного отношения к советской истории громко заявили о себе в ЖЖ, запустив творческий конкурс «СССР-2061». Творческим людям предлагалось выразить в графике, литературе и других формах искусства свои представления о том, как мог бы выглядеть выживший Советский Союз к столетию первого космического полёта Юрия Гагарина.

Итоги первого конкурсаподвели в феврале 2011-го. Не все работы можно было назвать шедевральным — но «СССР-2061» весьма громко прозвучал на просторах ЖЖ. Вопреки ожиданиям многих, особенно скептически относившихся к самой идее делать что-то позитивное про СССР, почти всё представленное было подчёркнуто мирным и оптимистичным. Никаких советских звёздных крейсеров, бороздящих просторы Большой Медведицы на страх империалистическому агрессору, никаких краснозвёздных спейсмаринов с большими пушками под сталинскими знамёнами. В представленных на конкурс работах всё было про миролюбивое освоение космоса.

Тыц на больше картинок с первого конкурса «СССР-2061»

Конечно, это было во многом задано самой концепцией конкурса — но, казалось бы, лежавшая на поверхности идея о том, что ностальгия по СССР может касаться прежде всего образов научно-технического и социального прогресса, мечты о мирном будущем человечества и пути к звёздам, а не имперской мощи и борьбы с бесчисленными внешними и внутренними врагами, впервые в постсоветской истории России прозвучала настолько ярко, симпатично и последовательно. И если среди исторических личностей ближе всего к идее конкурса был, конечно же, Юрий Гагарин, то из числа вымышленных персонажей главным символом этого тренда с самого начала стала Алиса Селезнёва — конечно же, в культовом варианте из «Гостьи из будущего».

Конкурс «СССР-2061» стал первой ласточкой нового культурного феномена, который понемногу стал набирать обороты. В его основе было нетрудно заметить целый комплекс образов, а также мемов и тропов поздней советской культуры: с начала 60-х по конец 80-х годов. Во-первых, это касалось совокупности самобытной традиции советской научной фантастики. Братья Стругацкие, Иван Ефремов, Кир Булычёв были кумирами огромного количества советских интеллигентов, прежде всего технических специальностей.

К финалу истории СССР по всей стране существовала целая сеть клубов любителей научной фантастики, соответствующими книгами зачитывались десятки миллионов советских граждан, а экранизации часто оказывались хитами. Хардкорные гуманитарии нередко кривились, считая НФ низким жанром для «научных сотрудников младшего школьного возраста» — но в других кругах не читать Стругацких или Булычёва было буквально неприличным.

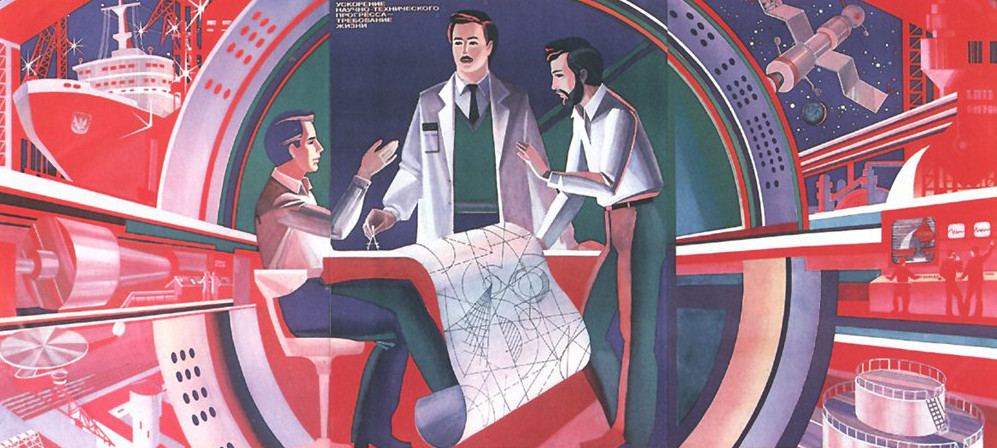

Вторым источником вдохновения для обновлённой советской эстетики техноромантизма и научного оптимизма 2010-х стала графическая традиция советских произведений на космическую тему: агитационные плакаты, открытки, марки, обложки книг, познавательные передачи про космос, его освоение советской космонавтикой и наукой. В позднем СССР техноромантизм достигал пика дважды: в Оттепель начала 60-х годов и в середине 80-х годов, когда надежды на выход Советского Союза из кризиса связывались с широким внедрением ЭВМ.

Но и в другие периоды советской истории образы учёного и науки были очень популярны, надежды на победу коммунизма были даже на идеологическом уровне неотделимы от научно-технического прогресса, да и на практике учёные технических специальностей были довольно-таки привилегированной группой. Особенно те, кто работали на стратегически важные задачи вроде ядерной и космической программ.

Тыц на больше советских плакатов с пропагандой научно-технического прогресса

На фоне реалий конца нулевых годов, которые Сергей Калугин описывал строчками «бары, машины, банкиры и *****, реклама, формат, НТВ...» всё это выглядело окном в другой мир — где будущее могло казаться светлым, прогрессивным и прекрасным, а не висеть дамокловым мечом антиутопии над миром бесконечного цикла офисной Сансары. Ну а третьим источником вдохновения стала… позднесоветская музыка. От культового не менее Алисы Селезнёвой «Прекрасного далёка» и щемящих треков Эдуарда Артемьева до хитов ВИА, Цоя и даже местами Аллы Пугачёвой.

Впрочем, уже на рубеже нулевых и десятых эстетика советского технооптимизма далеко не сводилась к одному «СССР-2061». Когда ЖЖшники стали искать ещё чего-нибудь в том же духе, они наткнулись на ряд художников — не участвовавших в означенном конкурсе, но рисовавших в направлении, которое можно назвать советским дизельпанком, часто с элементами пин-апа. Прежде всего стоит назвать Алексея Липатова, который начал рисовать в таком ключе до того, как это начало становиться мейнстримом: с 2009 года.

Тыц на другие работы Липатова, в том числе слегка 16+

Танец капитана Фай Родис и медика Эвизы Танет изображён строго по тексту «Часа Быка» Ивана Ефремова

Танец капитана Фай Родис и медика Эвизы Танет изображён строго по тексту «Часа Быка» Ивана Ефремова

Чуть менее возвышенно и романтично, несколько более иронично и сильно пин-апнее оказались работы того же времени в исполнении художника Владимира Казака, известного в сети как Вальдемар фон Козак. У него советский дизельпанк приобрёл удивительно гротескные, но яркие и очень экспрессивные формы — впрочем, как и примерно всё остальное в его творчестве, от сюжетов русских народных сказок до пародий на кинохиты 60-х. В первой половине 2010-х он был весьма популярен сначала в ЖЖ, а затем и на площадках соцсетей.

Тыц на другие работы фон Козака, в том числе тоже слегка 16+

В отличие от Липатова, фон Козак местами склонен к макабру, мрачняку и чёрному юмору: работа обыгрывает «стишок-садюшку» про «звёздочки в ряд», евпочя

В отличие от Липатова, фон Козак местами склонен к макабру, мрачняку и чёрному юмору: работа обыгрывает «стишок-садюшку» про «звёздочки в ряд», евпочя

Работы Липатова и фон Козака заложили в оптимистично-советской эстетике тренд как на ретрофутуризм на грани дизель- и атомпанка, так и на не характерное для весьма пуританского советского искусства привнесение эротизма. Позже его разовьют ещё несколько знаковых для жанра автора, но об этом, как и многом другом, мы расскажем в следующей части.

Оставайтесь с нами, товарищи!

Узнавайте о новых акциях и промокодах первыми из нашего Telegram-канала 💰