Комментарии 0

...комментариев пока нет

Император Пётр III. Путь к трону (2)

Итак, 5 февраля 1742 г. наследный герцог Голштейн-Готторпа и Шлезвига Карл Петер Ульрих прибыл в Санкт-Петербург. Здесь он принял православие, получил новое имя – Петр Федорович, титул Великого князя и был назначен наследником престола Российской империи.

Портрет великого князя Петра Федоровича. Тип Г.Х. Гроота. Не ранее 1740-х гг.

Самое любопытное, что все историки, описывающие события тех лет, пользуются одними и теми же источниками. Однако, словно пребывая под гипнозом "Екатерининской традиции", большинство из них тщательно выбирают из воспоминаний и мемуаров современников только факты, должные подтверждать устоявшееся мнение об этом Великом князе и императоре. Либо вольно трактуют в том же ключе факты, свидетельствующие скорее в пользу Петра III. К другим персонажам они относятся гораздо более снисходительно. Приведем несколько примеров.

Французский дипломат Клод Рюльер в своих "Записках" рассказывает о находчивом караульном, который говорит проходящему мимо него высокопоставленному лицу: "Кто тебя не узнает? Ты освещаешь все места, которыми проходишь" (вы же понимаете, что постовой не мог не узнать, даже в полумраке, силуэт охраняемого лица).

За эту нехитрую лесть солдат получил золотую монету. Можно представить, какой град насмешек и уничижительных отзывов последовал бы в комментариях историков, если бы речь шла о Петре III. Но любительницей таких комплиментов оказалась Екатерина, и потому данный эпизод трактуется, как доказательство "любви солдат к матушке-императрице".

А вот свидетельства о том, что один из русских императоров (по имени Петр), при виде таракана, шарахался в сторону и даже падал в обморок. Вы представляете, какой шквал зубоскальства поднялся бы, если бы этот Петр был "третьим по счету"? Но речь идет о Петре I, и потому факт проходит по разряду "причуды гения".

Еще одно сравнение этих императоров: один из них очень хорошо (почти профессионально) играет на скрипке, другой – маршевые "дроби" на барабане отбивает. Но, поскольку любитель барабанного стука Петр I, то никакой он не солдафон – как вы вообще, подумать такое могли? А о Петре III Пикуль напишет: подыгрывал Фридриху II "на своей дурацкой скрипице".

А вот это о ком?

(К. Рюльер.)

О Петре III. Вы думаете, автор восхищается? Не дождетесь! Во-первых, писалось это, когда уже была создана и утвердилась "Екатерининская легенда", французские энциклопедисты в переписке с "Семирамидой Севера" состояли. Во-вторых, привычный к тому, что при королевских дворах всё продается и все покупаются, куртуазный француз комментирует поступок императора следующим образом:

И все радостно повторяют эти слова, произнося скороговоркой "справедливость" и делая акцент на "глупости".

А вот наставник Петра в светских науках, академик Я. Штелин, писал, что у наследника высокие способности к обучению и прекрасная память – "отличная, до крайних мелочей".

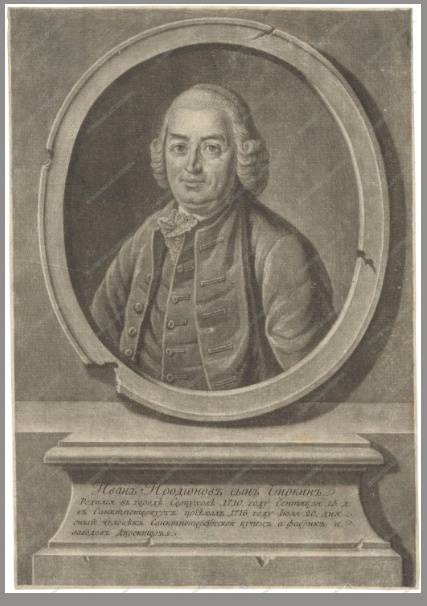

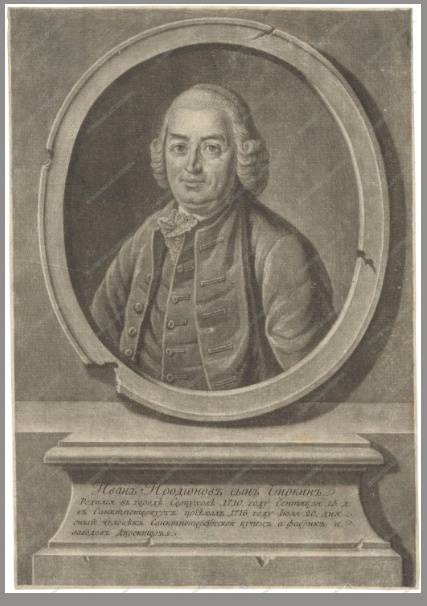

Портрет Я. Штелина по оригиналу Г.Ф. Шмидта

Портрет Я. Штелина по оригиналу Г.Ф. Шмидта

Скоро Петр уже "знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I" (Штелин). На русском языке Петр сносно говорил уже через год (утверждение Н.И. Панина о том, что "Петр по-русски почти не говорил", является ложным и служит цели очернения свергнутого императора). А вот любившая при каждом удобном случае подчёркивать свой патриотизм Екатерина II, по-русски говорить толком так и не научилась – жуткий немецкий акцент сохранялся у неё до конца жизни, про многочисленные ошибки при письме не стоит даже и говорить. А ведь она пережила убитого мужа на 34 года. Воспитанный в Киле наследник, конечно же, не мог в одночасье стать русским. Русской, вопреки распространенному заблуждению, не стала и Екатерина II. Разница между супругами была в том, что Петр чувствовал себя "немцем на русской службе", Екатерина же – немкой, завоевавшей Россию. Отсюда и дикие траты на содержание ее Двора, и какие-то сумасшедшие, вызывающие недоумение несоразмерностью, подарки за "ночи любви", так что любой фаворит за несколько дней становился "крезом". Этим же объясняется и превращение подавляющего большинства населения чужой для нее страны в бесправных рабов, которым и приходилось оплачивать "красивую жизнь" Екатерины и ее фаворитов.

Но вернёмся к Петру и его обучению в России. Гуманитарным наукам он предпочитал точные, часто прося Штелина заменить занятие по истории, географии или по изучению латинского языка уроком математики. Но, больше всего, его привлекали фортификация и артиллерийское дело. Согласно описи библиотеки наследника, в ней хранились книги на немецком, французском, итальянском и английском языках, в том числе, первое французское издание трудов Вольтера. Книга, напечатанная на русском языке, была лишь одна, но зато какая! Первый и единственный выпуск петербургского научного журнала «Краткое описание комментариев Академии наук». Не было книг на латинском языке, к которому Петр с детства питал отвращение.

Все знают об огромном интересе, который с детских лет проявлял Петр ко всему, связанному с военным делом и армией. Однако в Петербурге Великий князь научился играть на скрипке и, по словам Штелина, мог быть партнёром профессиональных музыкантов (хоть и фальшивил порой в некоторых, особенно трудных, местах). Как минимум раз в неделю устраивались большие концерты с его участием. Чрезвычайно критически настроенный против Петра мемуарист А.Т.Болотов тоже признает, что тот "играл на скрипице… довольно хорошо и бегло". Тогда же наследник "стал обладателем ценного собрания скрипок кремонских, Амати, штайнеровских и других знаменитых мастеров" (Штелин). А в 1755 г. Петр ещё и открыл в Ораниенбауме певческую и балетную школу для подготовки русских артистов. Так что рассказы врагов наследника о беспросветном солдафонстве Петра Федоровича, мягко говоря, не вполне соответствуют действительности

Систематическому и регулярному обучению наследника весьма мешала взбалмошная Елизавета. Императрица требовала, чтобы Петр присутствовал на всех придворных балах и праздниках (а они очень часто проходили в ночное время) и сопровождал ее в поездках – в Москву, Киев, на богомолья в различные монастыри.

Наставником Петра в Православии был назначен учёный монах Симон Тодорский (он же обучал потом невесту великого князя – будущую Екатерину II).

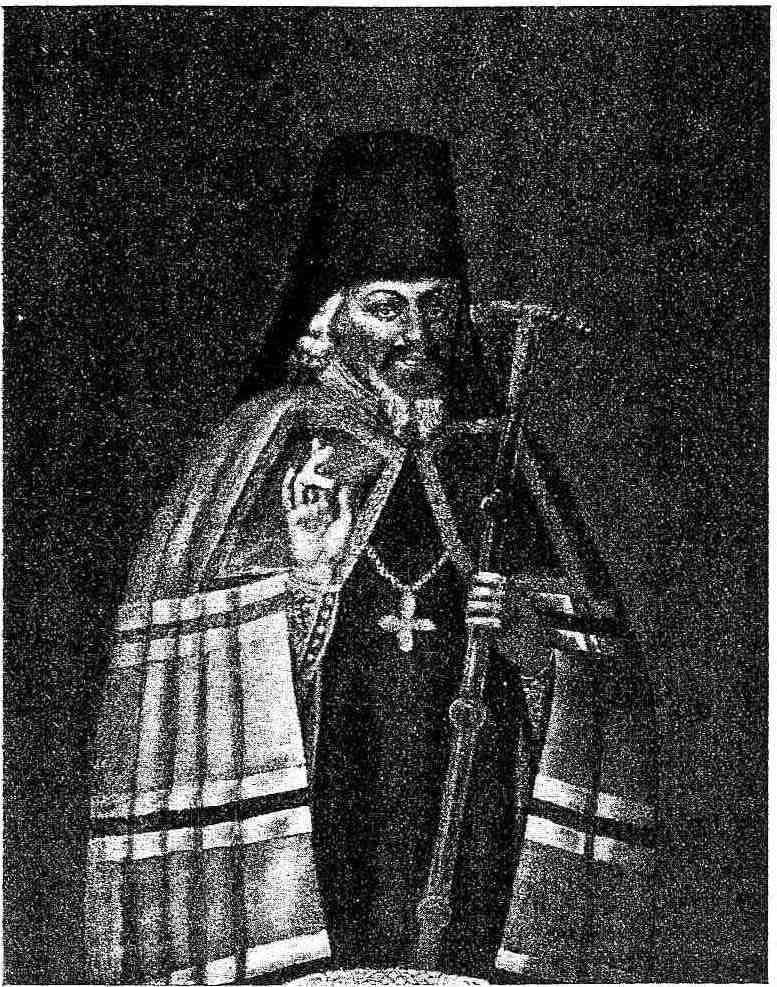

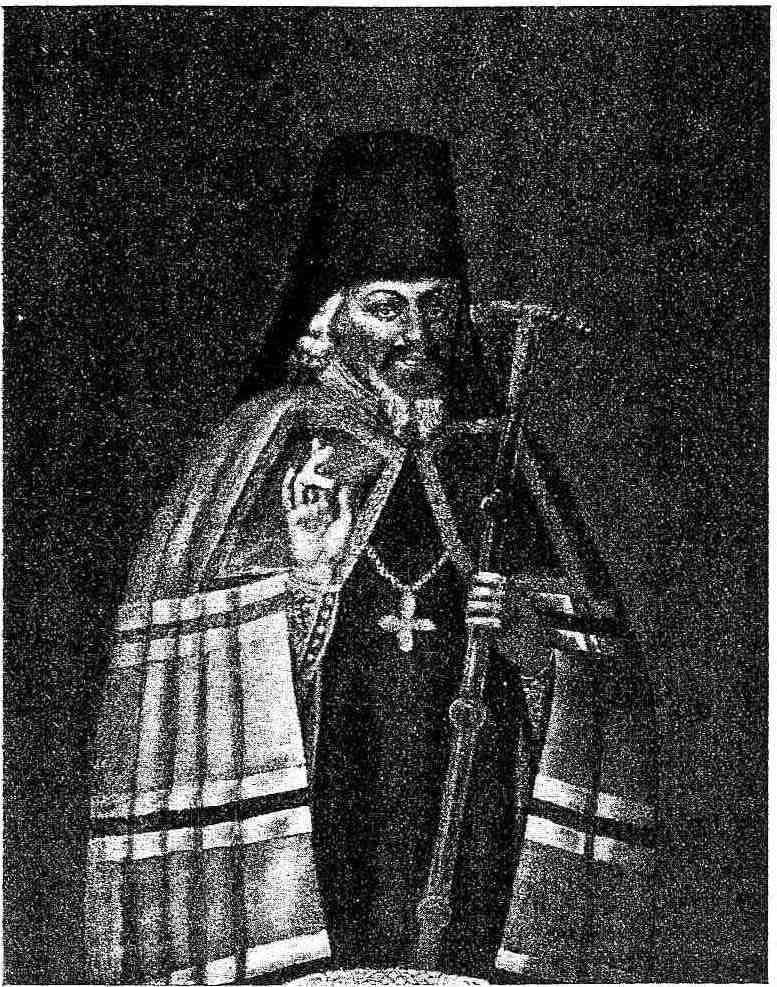

Симон Тодорский

Симон Тодорский

С этим учителем наследник вел самые настоящие, и весьма эмоциональные, богословские диспуты – буквально по каждому догмату, что также является свидетельством хорошего образования и высокой эрудиции мальчика. А вот его жена Екатерина Алексеевна с наставником не спорила – то ли уровень образования не позволял, то ли боялась, что учитель плохо отзовется о ней при Елизавете.

Вероятно, эти споры Петра со своим духовным наставником и послужили источником сплетен о том, что наследник намеревается ввести на Руси лютеранство. Нам неизвестно содержание этих дискуссий, но утверждают, что очень похожие мысли о реформировании Православной церкви (а не веры) высказывал в то время М.В. Ломоносов, которого в измене православию никто не обвинял. И об идеях Ломоносова мы знаем: они излагаются в его письмах фавориту Елизаветы И.И. Шувалову. Что же предлагал Ломоносов? Не ограничивать вдовцов в количестве браков, запретить пострижение в монастыри людей, которые ещё способны иметь детей, крестить младенцев не в холодной, а в теплой воде. Кроме того, он, учитывая тяжёлый климат России, предлагал перенести время Великого поста на позднюю весну или раннее лето, так как "посты учреждены не для самоубийства вредными пищами, но для воздержания от излишества".

Антуан Пэн. Портрет Екатерины II в молодости

Антуан Пэн. Портрет Екатерины II в молодости

С точки зрения Елизаветы, главным достоинством этой кандидатки была ее худородность: императрица надеялась, что благодарная ей девица станет хорошей женой и послушной невесткой. Пришедшая к власти в результате дворцового переворота, она страшно боялась нового заговора. Поэтому Елизавета не доверяла наследнику престола, которого устранила от любых государственных дел и, фактически, держала под домашним арестом (позже точно так же не будет доверять своему сыну и Екатерина II). И потому Елизавета отвергла очень интересные варианты с женитьбой Петра на французской или саксонской принцессе (отец которой был также и польским королем), и "выписала" ему, по рекомендации Фридриха II, захудалую немочку, дочь одного из генералов этого короля. И, как мы знаем, жестоко ошиблась в своих расчетах. Благодарна будущая Екатерина II была не ей, а Фридриху II. Вот что писала она ему накануне свадьбы из Москвы:

Итак, наследник российского престола Петр Федорович всего лишь открыто восхищается талантами Фридриха II (и он не одинок, Фридрих – очень яркая личность, сильный и неординарный человек, у него множество поклонников по всей Европе). А его жена, в это же время, посылает Фридриху II тайные письма, в которых даёт обязательства "быть благодарной". Что хуже, страшнее, опаснее?

Петр и Екатерина были знакомы с 1739 г., и даже состояли в родственных связях – София Фредерика Августа приходилась Карлу Петеру Ульриху троюродной сестрой. В первом варианте "Записок" Екатерины, о знакомстве с Петром в 1739 г. (ещё в Германии) написано:

Ни о каком болване и дегенерате, как видите, даже и речи не идёт. Но, в отредактированном варианте мы читаем:

Напомню, что речь идёт об 11-летнем мальчике. Который, если верить отредактировавшей свои "Записки" старой императрице, уже в этом возрасте был законченным алкоголиком.

Свадебный портрет великого князя Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны (будущих Петра III и Екатерины II). 1745 г. Приписывается Г. К. Грооту

Супруги оказались очень разными людьми, отношения между ними не сложились. В своих "Записках" Екатерина не скрывала, что с самого начала, мечтала об одном – стать самодержавной императрицей России. На пути к этой цели стояли два человека – правящая императрица Елизавета и ее племянник, законный наследник престола, муж Екатерины. С Елизаветой Петровной приходилось считаться и соблюдать приличия, но "живость характера", все же, заставила ее через канцлера Бестужева вступить в рискованные отношения с британским посланником Вильямсом (Елизавета какое-то время была даже близка к тому, чтобы выслать невестку из страны, спасло ее рождение наследника). А вот мужа Екатерина Алексеевна, с самого начала демонстративно презирала, и после смерти Елизаветы, немедленно устроила заговор, стоивший императору жизни. Чтобы, перед лицом потомков, оправдать себя и очернить супруга, Екатерина создала миф о ненавидевшем все русское болване-императоре. Себя же она представила кроткой страдалицей, вынужденной долгие годы сносить несправедливые оскорбления вечно пьяного дурака-мужа. Который, к тому же, и полноценным мужчиной не был никогда (надо же было как-то объяснить наличие у "примерной жены" такого количества любовников). В частности, она утверждала, что, в своем развитии муж был ребенком, и, после свадьбы, ночи с ним она проводила не в постели, а за игрой в оловянные солдатики, оставаясь девственницей на протяжении то ли 5, то ли 9 лет. Однако до нашего времени дошла, написанная на французском языке, записка Петра, адресованная Екатерине:

Написано это в 1746 г., через год после свадьбы, Петр упрекает жену в неверности. Какая уж тут девственность, сохраняемая на протяжении 9 лет!

Интимные отношения между супругами продолжались, как минимум, до начала 1754 года, поскольку до рождения Павла Екатерина беременела несколько раз (эти беременности заканчивались выкидышами). Уже после начала отношений с Сергеем Салтыковым (который стал первым из многочисленных фаворитов Екатерины) очередная беременность, закончилась, наконец, рождением её первенца – Павла (20 сентября 1754 года). Петр не сомневался в законности происхождения этого мальчика. В письме королю Швеции (с которым, кстати, был отправлен в Стокгольм граф Салтыков), сообщая о рождении Павла, Петр называет его "мой сын". А вот следующего ребенка – рожденную Екатериной в 1757 г. дочь Анну, он в письме к тому же адресату "своей" не называет.

О рождении Анны Петр отозвался следующим образом:

Таким образом, Петр был уверен, что Павел является его сыном. А вот в том, что он отец Анны – сильно сомневался.

О многом говорит и новый титул Павла, дарованный ему императором Петром III: он стал не просто Великим князем, а первым в России цесаревичем – во Франции этому титулу соответствовал "дофин", в Швеции – "кронпринц". Напомним, что, согласно закону, установленному Петром I, император был волен сам назначать преемника, не обращая внимания на степень родства. Петр III заранее указывал своим подданным, кто будет их следующим императором.

Портрет великого князя Павла Петровича с арапчонком. Картина неизвестного художника

Портрет великого князя Павла Петровича с арапчонком. Картина неизвестного художника

Портрет великого князя Петра Федоровича. Тип Г.Х. Гроота. Не ранее 1740-х гг.

Самое любопытное, что все историки, описывающие события тех лет, пользуются одними и теми же источниками. Однако, словно пребывая под гипнозом "Екатерининской традиции", большинство из них тщательно выбирают из воспоминаний и мемуаров современников только факты, должные подтверждать устоявшееся мнение об этом Великом князе и императоре. Либо вольно трактуют в том же ключе факты, свидетельствующие скорее в пользу Петра III. К другим персонажам они относятся гораздо более снисходительно. Приведем несколько примеров.

Французский дипломат Клод Рюльер в своих "Записках" рассказывает о находчивом караульном, который говорит проходящему мимо него высокопоставленному лицу: "Кто тебя не узнает? Ты освещаешь все места, которыми проходишь" (вы же понимаете, что постовой не мог не узнать, даже в полумраке, силуэт охраняемого лица).

За эту нехитрую лесть солдат получил золотую монету. Можно представить, какой град насмешек и уничижительных отзывов последовал бы в комментариях историков, если бы речь шла о Петре III. Но любительницей таких комплиментов оказалась Екатерина, и потому данный эпизод трактуется, как доказательство "любви солдат к матушке-императрице".

А вот свидетельства о том, что один из русских императоров (по имени Петр), при виде таракана, шарахался в сторону и даже падал в обморок. Вы представляете, какой шквал зубоскальства поднялся бы, если бы этот Петр был "третьим по счету"? Но речь идет о Петре I, и потому факт проходит по разряду "причуды гения".

Еще одно сравнение этих императоров: один из них очень хорошо (почти профессионально) играет на скрипке, другой – маршевые "дроби" на барабане отбивает. Но, поскольку любитель барабанного стука Петр I, то никакой он не солдафон – как вы вообще, подумать такое могли? А о Петре III Пикуль напишет: подыгрывал Фридриху II "на своей дурацкой скрипице".

А вот это о ком?

"Двое из ближайших к нему любимцев, обещав за деньги ходатайствовать у него, были жестоко биты из собственных его рук; он отнял у них деньги и продолжал обходиться с ними с прежнею милостию".

(К. Рюльер.)

О Петре III. Вы думаете, автор восхищается? Не дождетесь! Во-первых, писалось это, когда уже была создана и утвердилась "Екатерининская легенда", французские энциклопедисты в переписке с "Семирамидой Севера" состояли. Во-вторых, привычный к тому, что при королевских дворах всё продается и все покупаются, куртуазный француз комментирует поступок императора следующим образом:

"Чудно́е соединение справедливости и закоренелого зла, величия и глупости видимо было при дворе его".

И все радостно повторяют эти слова, произнося скороговоркой "справедливость" и делая акцент на "глупости".

Интеллектуальный уровень Великого князя Петра Федоровича

Часто приходится читать, что не слишком образованная (мягко говоря) императрица Елизавета пришла в ужас от уровня развития и образованности приехавшего в Россию мальчика. Что тут можно сказать? Если она расспрашивала его о парижских модах и новых бальных танцах, то Карл Петер Ульрих мог, конечно, и "провалить вступительный экзамен".А вот наставник Петра в светских науках, академик Я. Штелин, писал, что у наследника высокие способности к обучению и прекрасная память – "отличная, до крайних мелочей".

Скоро Петр уже "знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I" (Штелин). На русском языке Петр сносно говорил уже через год (утверждение Н.И. Панина о том, что "Петр по-русски почти не говорил", является ложным и служит цели очернения свергнутого императора). А вот любившая при каждом удобном случае подчёркивать свой патриотизм Екатерина II, по-русски говорить толком так и не научилась – жуткий немецкий акцент сохранялся у неё до конца жизни, про многочисленные ошибки при письме не стоит даже и говорить. А ведь она пережила убитого мужа на 34 года. Воспитанный в Киле наследник, конечно же, не мог в одночасье стать русским. Русской, вопреки распространенному заблуждению, не стала и Екатерина II. Разница между супругами была в том, что Петр чувствовал себя "немцем на русской службе", Екатерина же – немкой, завоевавшей Россию. Отсюда и дикие траты на содержание ее Двора, и какие-то сумасшедшие, вызывающие недоумение несоразмерностью, подарки за "ночи любви", так что любой фаворит за несколько дней становился "крезом". Этим же объясняется и превращение подавляющего большинства населения чужой для нее страны в бесправных рабов, которым и приходилось оплачивать "красивую жизнь" Екатерины и ее фаворитов.

Но вернёмся к Петру и его обучению в России. Гуманитарным наукам он предпочитал точные, часто прося Штелина заменить занятие по истории, географии или по изучению латинского языка уроком математики. Но, больше всего, его привлекали фортификация и артиллерийское дело. Согласно описи библиотеки наследника, в ней хранились книги на немецком, французском, итальянском и английском языках, в том числе, первое французское издание трудов Вольтера. Книга, напечатанная на русском языке, была лишь одна, но зато какая! Первый и единственный выпуск петербургского научного журнала «Краткое описание комментариев Академии наук». Не было книг на латинском языке, к которому Петр с детства питал отвращение.

Все знают об огромном интересе, который с детских лет проявлял Петр ко всему, связанному с военным делом и армией. Однако в Петербурге Великий князь научился играть на скрипке и, по словам Штелина, мог быть партнёром профессиональных музыкантов (хоть и фальшивил порой в некоторых, особенно трудных, местах). Как минимум раз в неделю устраивались большие концерты с его участием. Чрезвычайно критически настроенный против Петра мемуарист А.Т.Болотов тоже признает, что тот "играл на скрипице… довольно хорошо и бегло". Тогда же наследник "стал обладателем ценного собрания скрипок кремонских, Амати, штайнеровских и других знаменитых мастеров" (Штелин). А в 1755 г. Петр ещё и открыл в Ораниенбауме певческую и балетную школу для подготовки русских артистов. Так что рассказы врагов наследника о беспросветном солдафонстве Петра Федоровича, мягко говоря, не вполне соответствуют действительности

Систематическому и регулярному обучению наследника весьма мешала взбалмошная Елизавета. Императрица требовала, чтобы Петр присутствовал на всех придворных балах и праздниках (а они очень часто проходили в ночное время) и сопровождал ее в поездках – в Москву, Киев, на богомолья в различные монастыри.

Наставником Петра в Православии был назначен учёный монах Симон Тодорский (он же обучал потом невесту великого князя – будущую Екатерину II).

С этим учителем наследник вел самые настоящие, и весьма эмоциональные, богословские диспуты – буквально по каждому догмату, что также является свидетельством хорошего образования и высокой эрудиции мальчика. А вот его жена Екатерина Алексеевна с наставником не спорила – то ли уровень образования не позволял, то ли боялась, что учитель плохо отзовется о ней при Елизавете.

Вероятно, эти споры Петра со своим духовным наставником и послужили источником сплетен о том, что наследник намеревается ввести на Руси лютеранство. Нам неизвестно содержание этих дискуссий, но утверждают, что очень похожие мысли о реформировании Православной церкви (а не веры) высказывал в то время М.В. Ломоносов, которого в измене православию никто не обвинял. И об идеях Ломоносова мы знаем: они излагаются в его письмах фавориту Елизаветы И.И. Шувалову. Что же предлагал Ломоносов? Не ограничивать вдовцов в количестве браков, запретить пострижение в монастыри людей, которые ещё способны иметь детей, крестить младенцев не в холодной, а в теплой воде. Кроме того, он, учитывая тяжёлый климат России, предлагал перенести время Великого поста на позднюю весну или раннее лето, так как "посты учреждены не для самоубийства вредными пищами, но для воздержания от излишества".

Женитьба наследника

7 мая 1745 г. достигший совершеннолетия Петр был официально объявлен владетельным герцогом Гольштейна. А в августе того же года состоялась свадьба Петра и немецкой принцессы Софии Фредерики Августы. Ангальт-Цербстской, получившей при крещении русское имя Екатерина Алексеевна.

С точки зрения Елизаветы, главным достоинством этой кандидатки была ее худородность: императрица надеялась, что благодарная ей девица станет хорошей женой и послушной невесткой. Пришедшая к власти в результате дворцового переворота, она страшно боялась нового заговора. Поэтому Елизавета не доверяла наследнику престола, которого устранила от любых государственных дел и, фактически, держала под домашним арестом (позже точно так же не будет доверять своему сыну и Екатерина II). И потому Елизавета отвергла очень интересные варианты с женитьбой Петра на французской или саксонской принцессе (отец которой был также и польским королем), и "выписала" ему, по рекомендации Фридриха II, захудалую немочку, дочь одного из генералов этого короля. И, как мы знаем, жестоко ошиблась в своих расчетах. Благодарна будущая Екатерина II была не ей, а Фридриху II. Вот что писала она ему накануне свадьбы из Москвы:

"Будьте уверены, что я сочту его славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить Вас в своей признательности и преданности".

Итак, наследник российского престола Петр Федорович всего лишь открыто восхищается талантами Фридриха II (и он не одинок, Фридрих – очень яркая личность, сильный и неординарный человек, у него множество поклонников по всей Европе). А его жена, в это же время, посылает Фридриху II тайные письма, в которых даёт обязательства "быть благодарной". Что хуже, страшнее, опаснее?

Петр и Екатерина были знакомы с 1739 г., и даже состояли в родственных связях – София Фредерика Августа приходилась Карлу Петеру Ульриху троюродной сестрой. В первом варианте "Записок" Екатерины, о знакомстве с Петром в 1739 г. (ещё в Германии) написано:

"Впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про одиннадцатилетнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса".

Ни о каком болване и дегенерате, как видите, даже и речи не идёт. Но, в отредактированном варианте мы читаем:

"Родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом".

Напомню, что речь идёт об 11-летнем мальчике. Который, если верить отредактировавшей свои "Записки" старой императрице, уже в этом возрасте был законченным алкоголиком.

Свадебный портрет великого князя Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны (будущих Петра III и Екатерины II). 1745 г. Приписывается Г. К. Грооту

Супруги оказались очень разными людьми, отношения между ними не сложились. В своих "Записках" Екатерина не скрывала, что с самого начала, мечтала об одном – стать самодержавной императрицей России. На пути к этой цели стояли два человека – правящая императрица Елизавета и ее племянник, законный наследник престола, муж Екатерины. С Елизаветой Петровной приходилось считаться и соблюдать приличия, но "живость характера", все же, заставила ее через канцлера Бестужева вступить в рискованные отношения с британским посланником Вильямсом (Елизавета какое-то время была даже близка к тому, чтобы выслать невестку из страны, спасло ее рождение наследника). А вот мужа Екатерина Алексеевна, с самого начала демонстративно презирала, и после смерти Елизаветы, немедленно устроила заговор, стоивший императору жизни. Чтобы, перед лицом потомков, оправдать себя и очернить супруга, Екатерина создала миф о ненавидевшем все русское болване-императоре. Себя же она представила кроткой страдалицей, вынужденной долгие годы сносить несправедливые оскорбления вечно пьяного дурака-мужа. Который, к тому же, и полноценным мужчиной не был никогда (надо же было как-то объяснить наличие у "примерной жены" такого количества любовников). В частности, она утверждала, что, в своем развитии муж был ребенком, и, после свадьбы, ночи с ним она проводила не в постели, а за игрой в оловянные солдатики, оставаясь девственницей на протяжении то ли 5, то ли 9 лет. Однако до нашего времени дошла, написанная на французском языке, записка Петра, адресованная Екатерине:

"Мадам, прошу не беспокоиться, что эту ночь Вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло".

Написано это в 1746 г., через год после свадьбы, Петр упрекает жену в неверности. Какая уж тут девственность, сохраняемая на протяжении 9 лет!

Интимные отношения между супругами продолжались, как минимум, до начала 1754 года, поскольку до рождения Павла Екатерина беременела несколько раз (эти беременности заканчивались выкидышами). Уже после начала отношений с Сергеем Салтыковым (который стал первым из многочисленных фаворитов Екатерины) очередная беременность, закончилась, наконец, рождением её первенца – Павла (20 сентября 1754 года). Петр не сомневался в законности происхождения этого мальчика. В письме королю Швеции (с которым, кстати, был отправлен в Стокгольм граф Салтыков), сообщая о рождении Павла, Петр называет его "мой сын". А вот следующего ребенка – рожденную Екатериной в 1757 г. дочь Анну, он в письме к тому же адресату "своей" не называет.

О рождении Анны Петр отозвался следующим образом:

"Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я принять его на свой счет".

Таким образом, Петр был уверен, что Павел является его сыном. А вот в том, что он отец Анны – сильно сомневался.

О многом говорит и новый титул Павла, дарованный ему императором Петром III: он стал не просто Великим князем, а первым в России цесаревичем – во Франции этому титулу соответствовал "дофин", в Швеции – "кронпринц". Напомним, что, согласно закону, установленному Петром I, император был волен сам назначать преемника, не обращая внимания на степень родства. Петр III заранее указывал своим подданным, кто будет их следующим императором.