Исповедь — одно из семи таинств православия: верующий человек просит прощения у Бога за свои грехи при свидетеле-священнике. В практике Русской православной церкви исповедь и причастие обычно следуют друг за другом. «Лента.ру» рассказывает о таинстве покаяния: что это такое, как подготовиться к исповеди и можно ли причащаться без исповеди.

Что такое исповедь

Согрешив, верующие люди могут успокоить свою совесть, только получив прощение от Бога, говорит в беседе с «Лентой.ру» профессор Славяно-греко-латинской академии отец Сергий (Храмешин). Для этого нужно исповедоваться.

«Никакой психолог, никакой собеседник не может простить грех — только Бог. Только через прощение Богом приходит духовное умиротворение. Зачем нужна исповедь? Очень просто, — объясняет он. — Давайте представим, что ваш ребенок разбил вазу — неважно, специально или случайно. Вы прекрасно знаете, что это он, а ребенок начинает оправдываться, что это кошка, ваза сама упала и прочее. Вы, любящий свое чадо родитель, готовы и хотите его простить, ждете от ребенка честного признания проступка, вам нужно всего лишь: "Папа/мама, прости, это я! Я больше не буду!"»

Вот и Бог, любящий Отец, хочет нас простить и ждет повода в виде искреннего покаяния, в частности выраженного в виде таинства исповеди

Фото: Klavdiia Arziukova / Shutterstock / Fotodom

«Исповедь задумана как средство снимать последствия первородного греха, — рассказывает историк церкви богослов Сергей Козловский. — Русская православная церковь под первородным грехом понимает порчу человеческой природы и вечную склонность человека ко греху, которую он при рождении получил от падшего [первого человека] Адама. Как говорил архиепископ Макарий (Булгаков), есть самый первородный грех и есть его последствия в нас. Церковь считает, что до Адамова грехопадения человек мог легко проникать в природу вещей, поскольку напрямую и легко общался с Богом, а после — с трудом и ошибками стал познавать мир и грешить, поскольку у него осталось не общение, а лишь самое общее представление о Боге. Согласно Евангелию, эту ситуацию исправил [сын Божий] Иисус Христос, своими муками искупив грех Адама. Но не его последствия».

Получая святое крещение, мы избавляемся от грехов, но затем все равно продолжаем грешить. Снять эти грехи и призвано таинство исповеди

«Если говорить коротко, то исповедь — это добровольное признание своих грехов перед Богом и людьми, очищение нашей души,— рассказывает клирик Борисоглебской церкви на валах иерей Алексий Ростовцев. — Исповедь совершается в церкви, что знаменует присутствие Бога, а людей представляет епископ или священник, который разрешительными словами отпускает грехи и свидетельствует таинство».

- Брак — мужчина и женщина, решившие обвенчаться, получают Божью помощь, делающую их брак не временным, а переходящим в Царство Божье.

- Евхаристия (причастие) — во время литургии, главного христианского богослужения, хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы.

- Елеосвящение (соборование) — помазание священным елеем (освященным маслом) исцеляет тело и душу, а также избавляет от неосознаваемых человеком грехов или от грехов, в которых он не может покаяться по немощи.

- Исповедь — христианин в присутствии священника кается перед Богом в грехах и получает прощение.

- Крещение — человек освобождается от первородного греха и соединяется с Христом.

- Миропомазание — священное миро (специально приготовленное и освященное ароматическое масло) придает силы для праведной жизни человека.

- Священство — посвящение христианина в сан, наделяющий его властью совершать таинства и обряды.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Современная исповедь включает в себя такое понятие, как покаяние, — объясняет богослов Козловский. — Это слово не совсем точно раскрывает смысл более широкого греческого понятия "метанойя", которое буквально означает "изменение мыслей". То есть важно не просто признать грехи — после таинства покаяния жизнь человека должна измениться в полной мере. Однако современный верующий человек об этом чаще всего не думает, уделяя большее внимание, так скажем, "обрядовой" стороне исповеди».

Не стоит путать покаяние и исповедь как церковное таинство. Покаяние — процесс совершения молитвы к Богу о прощении грехов и пост, воздержание. Тем, кто действительно хочет получить прощение у Бога и разрешение от грехов, важно совмещать духовные практики и таинства Церкви

Виды исповеди

Исповедь не всегда была частной: были времена, когда христиане практиковали другие виды исповеди. Некоторые из них сохранились до сих пор.

Публичная исповедь

«Исповедь два раза в истории была публичной, — рассказывает клирик церкви Покрова Богородицы в Красном селе священник Феодор Котрелёв. — Первый раз — во времена первых христиан, когда собиралась вся община, человек выходил на середину и каялся перед Богом и людьми и община была свидетелем покаяния. Около V века эту практику отменили: такую исповедь могли услышать "внешние" люди, да и детям и даже юношам не всегда полезно знать подробности взрослых грехов. В итоге в качестве свидетеля покаяния остался лишь священник».

Общая исповедь

«Второй раз исповедь стала публичной уже в ХХ веке, особенно в советское время, — продолжает отец Феодор. — Возникла так называемая общая исповедь, когда священник перед толпой называет грехи и люди каются в тех, которые они совершили. Эта практика возникла ввиду несоразмерности количества священников количеству народа. Довольно странная практика!»

В некоторых храмах общая исповедь иногда проводится до сих пор. Но не из-за нехватки священников, а для того, чтобы быстро напомнить верующим о наиболее распространенных грехах, — например, перед Рождеством или во время Великого поста. Кроме того, некоторые священники считают, что такая практика сплачивает прихожан. Впрочем, как утверждают эксперты «Ленты.ру», у общей исповеди есть одно «противопоказание» — смертные или вообще тяжелые грехи, которые человек должен исповедовать лично.

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Генеральная исповедь

Это исповедь в грехах, совершенных с детства и до настоящего момента. Такое покаяние вовсе не обязательная практика, да и не каждый батюшка готов выслушать долгие излияния, прежде всего из-за нехватки времени. Тем не менее эксперты «Ленты.ру» назвали три случая, когда может понадобиться генеральная исповедь:

- перед крещением в осознанном возрасте (таинством не является, поскольку грехи прощаются при крещении);

- человек был крещен в детстве, но ни разу не исповедовался;

- при тяжелой болезни или перед смертью, если человек долго или никогда не исповедовался.

Личная исповедь

Это самый главный вид исповеди, когда христианин подходит к священнику и рассказывает о своих грехах. Исповедь, которая всегда происходит в присутствии троих: кающегося, Бога и священника.

«Иногда случалось слышать от невоцерковленных людей: "Ну что там исповедь — согрешил, рассказал, и все, иди снова греши", — говорит отец Сергий. — Но вот когда человеку говорили: "Но ты знаешь, что тебе придется прийти к одному и тому же священнику снова и снова каяться в том же". Тогда человек задумывался: непросто сталкиваться с ответственностью за поступки».

«Обычная исповедь совсем не выглядит таинственно, — говорит священник Алексий Ростовцев. — Рано утром перед божественной литургией человек просто подходит к аналою, на котором лежат Святой Крест и Евангелие, а рядом стоит священник. Человек называет свои грехи, после чего священник накрывает его голову епитрахилью и читает особую разрешительную — то есть освобождающую от греха — молитву. Вот и все. Но тем не менее это большое таинство, поскольку при исповеди всегда незримо присутствует Третий — Господь Бог».

Фото: Pxhere.com

В православной церкви существует и такое понятие, как духовная беседа. Несмотря на то что она может быть очень интимной и проходить с глазу на глаз со священником, ее следует отличать от исповеди. Духовная беседа не является таинством.

Исповедь перед причастием

Традиция обязательной исповеди перед причастием, судя по всему, возникла в середине XX века, когда существенно сократилось число как церквей, так и священнослужителей.

«С одной стороны, обязательная исповедь перед причастием дает возможность прийти к таинству причастия с относительно чистой совестью. Кроме того, такой обычай способствует частой и регулярной исповеди, ведь причащаться современные христиане стараются часто и регулярно, — рассуждает священник Феодор Котрелёв. — Однако, с другой стороны, столь жесткая связь между причастием и исповедью неизбежно приводит к формализации, выхолащиванию исповеди — люди очень часто воспринимают таинство как билет на причастие. Следствие — абсолютно пустые исповеди, типа "батюшка, грешен во всех грехах" или "батюшка, вчера в пять минут первого запила таблетку глотком воды". И часто исповедь сводится к перечислению чужих, а не своих грехов. У других православных такой жесткой привязки исповеди к причастию нет. Греки, например, могут свободно причаститься, когда есть желание, а исповедоваться, когда есть необходимость. В некотором смысле постепенному движению в сторону "независимости исповеди" способствовала пандемия COVID 19, когда мы делали все возможное, чтобы избежать тесных контактов с прихожанами. Но нынче, когда опасность миновала, мы возвращаемся почти к тому же состоянию, что и прежде».

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Русской православной церкви исповедь и причастие неразрывны. Но это не закон, а традиция, которая сегодня существует лишь в России и в Грузии

В других православных странах исповедуются перед причастием только монахи, рассказывает Козловский. «"Удобнее" всего дело обстоит в Элладской православной церкви: там исповедь и причастие четко разделены. В любой церкви есть специальная исповедальня с отдельным духовником. Люди записываются на исповедь как в поликлинику и просто приходят в назначенный час. Но больше всего православных в Греции обходится без исповеди вообще, при этом они с удовольствием причащаются, когда, где и сколько угодно», — говорит богослов.

Эксперты «Ленты.ру» назвали случаи, когда в Русской православной церкви можно причащаться без исповеди:

- человек умирает или тяжело болеет и не может исповедоваться физически;

- на Страстной седмице и Пасху, если человек регулярно исповедовался на протяжении Великого поста;

- на Светлой Седмице постоянным прихожанам по благословению священника.

Все остальные ситуации оговариваются со священником отдельно.

Исповедь перед венчанием

Фото: Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори

К таинству венчания необходимо подходить с чистой душой. Если венчаются люди воцерковленные, то они исповедуются регулярно, а значит, отдельная исповедь перед венчанием не нужна. А вот людям обычным, которые решили обвенчаться, лучше покаяться. Причем сделать это за день-два до таинства.

«Разумеется, я не одобряю сомнительную традицию "мальчишников" и "девичников", предшествующих свадьбе, но отдаю должное сложившейся реальности, — сетует священник Алексий Ростовцев. — На таких мероприятиях может твориться всякое: где-то все вполне невинно, а где-то не совсем — вплоть до приглашения женщин легкого поведения».

Даже если «прощания с холостой жизнью» не было, я настоятельно рекомендую исповедаться тем, кто решил связать свои сердца перед Престолом Божиим. Чистая душа — это залог дальнейшего счастливого брака

Последняя исповедь

Фото: Alexey Gavrilovich Venetsianov / Wikipedia

Исповедь перед смертью обычно проходит по просьбе христианина, чувствующего необходимость в последнем прощении Господа. Священник обязательно придет домой или в больничную палату к умирающему или тяжелобольному. Последняя исповедь — это не только таинство, но и средство успокоения души умирающего, которая после прощения грехов обретает покой.

«Часто родственники новопреставленного успокаивают себя, что вот, мол, раз он исповедовался перед смертью, то его душа направится прямиком в рай. Однако это не так, — напоминает отец Алексий. — Предсмертная исповедь — это не гарантия райских кущей, а лишь возможность прощения грехов тем, кто искренне обратился к Богу. Даже если у человека это была первая и последняя исповедь в жизни — Господь милостив!»

«После предсмертной исповеди обычно проводится таинство соборования, или елеосвящения, — рассказывает богослов Козловский. — Этот обряд призван избавить человека от "грехов немыслимых", то есть от тех, которые он не осознал сам и потому не поведал о них на исповеди. После этого, приняв последнее причастие, добрый христианин готовится отбыть в мир иной».

Как подготовиться к исповеди

Фото: TsElena / Shutterstock / Fotodom

Понятно, что подготовка к исповеди у каждого христианина своя. Кому-то надо попоститься перед покаянием (хотя это совсем не обязательно), кому-то — побыть в одиночестве, кому-то — прочитать молитвы.

Духовные шаги

«Лента.ру» опросила экспертов, чтобы составить список шагов духовной подготовки к исповеди:

- Осознать греховность того или иного поступка (помочь могут обвинения со стороны окружающих).

- Осознать тяжесть греха и губительность его для вас.

- Назвать грех про себя.

- Попросить прощения у тех, кого оскорбили грехом.

- Обдумать план исповеди.

- Назвать грех вслух на исповеди.

- Получить прощение.

«Бывает, что люди очень волнуются перед исповедью, особенно если идут на нее в первый раз, к незнакомому человеку, — рассказывает отец Алексий. — Бывает и такое, что человек от волнения забывает свои грехи. Не будет ничего предосудительного, если записать их заранее.

На исповеди допускается чтение грехов по бумажке, Богу это неважно — самое главное, что человек искренне раскаялся!

Традиции

Пост

«В принципе, пост перед исповедью никак не регламентируется, и, в общем-то, поститься перед исповедью не надо, — продолжает отец Алексий. — Однако такая традиция среди русских верующих есть. Она возникла из-за того, что пост необходим перед вкушением Тела и Крови Христовой, а в Русской церкви причастие по традиции предваряется исповедью».

Фото: Vladislav Noseek / Shutterstock / Fotodom

Молитвы

Особых молитв для чтения перед исповедью не существует, верующий человек и без того часто молится, даже если не учитывать утреннее и вечернее правила, которые читаются дома. Можно просто попросить Господа наставить и вразумить вас, сказать, что вы осознали ваши грехи и готовы исповедоваться, а некоторые верующие перед исповедью читают покаянный канон.

Короткая молитва: «Господи Иисусе Христе! Вразуми меня, наставь на путь истинный, просвети меня и дай мне благодатной силы увидеть свои грехи, а увидев, осознать, а осознав — ужаснуться грехами моими, ужаснувшись же — возненавидеть их, а возненавидев — избавиться вовеки. Аминь».

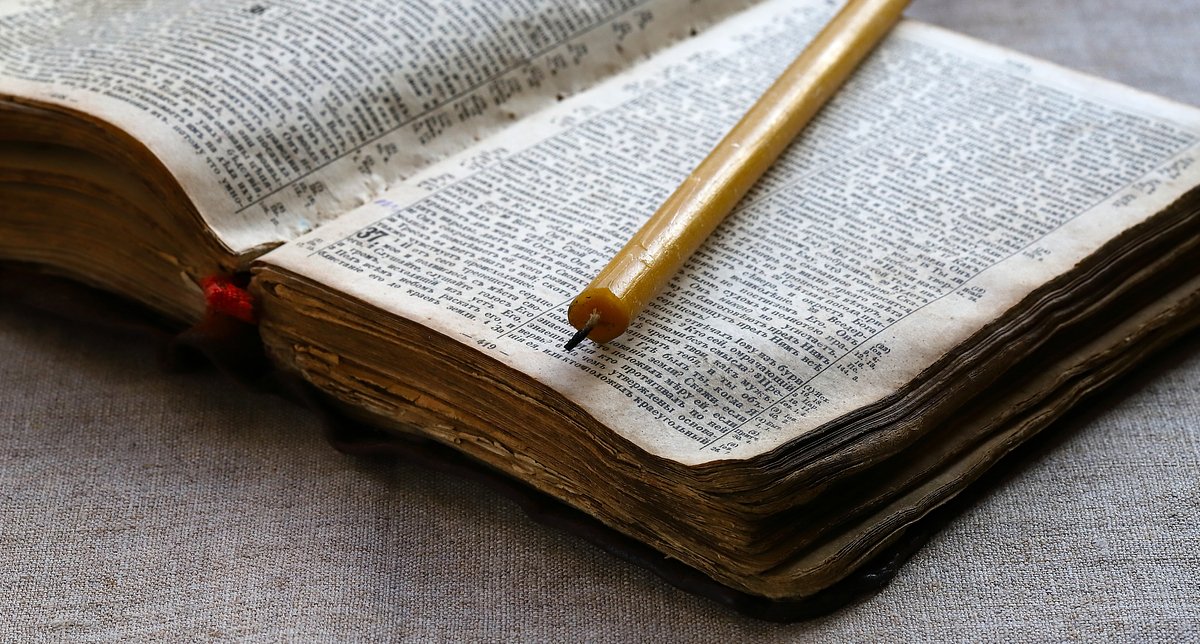

50-й канон царя Давида (русский перевод):

1. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по многим щедротам Твоим прости беззаконие мое,

2. Смой беззаконие с меня и очисти меня от греха,

3. Ибо и беззаконие мое я сознаю, и грех мой предо мной.

4. Перед Тобой, Единым Господом, я согрешил и зло перед Тобою сотворил — да будешь Ты оправдан в словах Твоих и победишь, если будет с Тобою суд.

5. Вот я — в беззаконии зачат и во грехах родила меня мать.

6. Ты же возлюбил истину и открыл мне премудрое, скрытое и тайное.

7. Окропи меня иссопом, и я очищусь и стану белее снега,

8. Дай мне снова радость и веселье — возрадуется тело униженное.

9. Отвернись от грехов моих и прости все мои беззакония,

10. Вновь сотвори во мне чистое сердце и дух праведный, Господи!

11. Не отвергай меня и не отнимай у меня Духа Твоего Святого!

12. Возврати мне радость спасения Твоего, утвердив меня Духом Властным.

13. Я же наставлю всех беззаконных на путь Твой, и нечестивые к Тебе обратятся.

14. Смой с меня кровь, Господи, Господь спасения моего, и возрадуется язык мой правде Твоей!

15. Господи, открой уста мои, и возвестят они хвалу Твою,

16. Ведь если бы Ты хотел жертвы, то я бы дал ее, но ты не благоволишь ко всесожжениям.

17. Жертва Господу — дух сокрушенный, а сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит.

18. Облагодетельствуй, Господи, Сион и да воздвигнутся стены Иерусалима,

19. Тогда Ты примешь благосклонно жертву правды — возношение и всесожжения, — и возложат на алтарь Твой тельцов!»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Воздержание от греха

В день перед исповедью, разумеется, надо постараться не грешить и по возможности вести себя смиренно.

Подготовка детей к исповеди

«Дети до семи лет допускаются до причастия без исповеди, — говорит отец Алексий. — А после этого возраста к первой исповеди ребенка должны подготовить родители — объяснить, зачем это нужно, вспомнить вместе с ним возможные грехи. Кстати, это будет небесполезно и в педагогических целях. Главное, чтобы ребенок раскаивался сам, а не из страха перед родительским наказанием или просто из уважения к родителям».

В своей книге «В помощь кающимся» святитель Игнатий (Брянчанинов) привел список вопросов, которые помогут детям вспомнить свои грехи перед исповедью. Некоторые из них, конечно, звучат для современного ребенка несколько архаично.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

«Лента.ру» отобрала 10 самых главных вопросов от отца Игнатия:

- Не говорил ли неправду и не нарушал ли данные тобой обещания?

- Не гордился ли перед самим собой и перед другими и не хвастался ли своими успехами, способностями?

- Не сплетничал ли о ком, не осуждал и не ябедничал ли на кого?

- Не роптал ли, если получал плохую оценку или заслуженное наказание за совершенный тобою проступок?

- Был ли послушен своим родителям, помогал ли им по дому, не требовал ли от них дорогой покупки?

- Не воровал ли, не утаивал ли деньги от родителей, например, сдачу от покупки в магазине?

- Не наносил ли побоев кому-нибудь или подстрекал к этому других?

- Не обижал ли младших, не мучил ли животных, не смеялся ли над людьми, имеющими недостатки?

- Не пробовал ли курить, выпивать или употреблять наркотики?

- Носишь ли какие-либо амулеты или обереги, не наносил ли на свое тело татуировки?

Где и когда исповедоваться

Исповедь не зависит ни от времени, ни от места. Теоретически исповедоваться можно хоть в полночь в лесу, лишь бы был священник. Но общепринятая традиция — это исповедь в храме перед литургией или по договоренности со священником. Лучше исповедоваться каждый месяц, чтобы грехи с момента последней исповеди не забылись.

Фото: Александр Кочубей / Коммерсантъ

Что говорить на исповеди

На исповеди прощаются все грехи, за исключением сокрытых намеренно. Не переживайте, если вы забыли назвать какой-то незначительный грех.

«Если говорить коротко, то на исповеди надо перечислить какие-либо из семи смертных грехов, которые вы совершили, и добавить к ним деяния, которые являются грехами с вашей точки зрения», — объясняет священник Алексий Ростовцев.

Лучше всего, если вы будете говорить ясно, предметно, но достаточно коротко, ведь после вас может стоять целая очередь. Подробно описывать стоит лишь особенно мучающий и тревожащий вас грех. Кстати, если вас никакие грехи не тревожат — об этом тоже стоит задуматься. Впрочем, от этого есть лекарство — сравните себя со святыми и прочитайте краткую молитву «Господи, даруй мне зрети моя согрешения»

- Алчность. Страстное желание только материальных благ. Этим духовным недугом страдают не только богатые, но и бедные, которые желают стать богатыми любой ценой.

- Блуд. Демон страсти заставляет смотреть на противоположный пол не как на людей, а как на животных — самцов и самок. По этой же причине порнография тоже относится к блуду.

- Гнев. Праведный гнев — это естественное свойство души, данное ей Богом для борьбы с грехом. Это свойство извращено и превратилось в крик и оскорбления ближних по любому поводу. Следствие гнева — убийство.

- Гордость. Упоение собственными достоинствами, которое сначала отсекает человека от близких, а потом и от Бога.

- Зависть. Печаль из-за благополучия ближнего, стартовая площадка для преступлений.

- Уныние. Общее расслабление духовных и телесных сил, самокопание и потеря веры в помощь Господа, который создал человека для радости.

- Чревоугодие. Рабство у собственного желудка, когда еда перестает быть средством поддержания жизни, а становится вожделенной целью души. Это касается и гурманов, и обжор.

Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Эксперты «Ленты.ру» дали несколько советов исповедующимся:

- Первым исповедуйте самый стыдный грех.

- Кайтесь предметно, а не абстрактно.

- Избегайте мелочности и не перечисляйте большое количество одинаковых грехов.

- Не обвиняйте других в собственных грехах, говоря, что вас спровоцировали.

- Не описывайте подробно половые грехи, достаточно их назвать.

- Если не знаете, как назвать грех, опишите, что было сделано.

- Не рассчитывайте, что священник будет вам сочувствовать, он не психолог, а свидетель примирения с Богом.

Греховные мысли

Многие верующие стремятся поведать священнику не только о совершенных грехах, но и о еще не совершенных, о которых только задумались. Эксперты «Ленты.ру» говорят, что это не совсем правильно, если, конечно, речь не идет о готовящихся тяжких грехах вроде убийства.

Исповедание помыслов — это в основном монашеская практика

«Постом, молитвой и исповедью с грехом борются еще на стадии его зарождения в мыслях монахи, — вторит ему отец Алексий. — У простых же мирян этого навыка нет, поэтому я не советую злоупотреблять ловлей грехов в мыслях, если они, конечно, не стали навязчивой идеей».

Епитимья: что это и зачем

Фото: Public Domain / Wikipedia

Исповедь не всегда заканчивается простым отпущением грехов. В отдельных случаях священник (но только тот, у которого человек регулярно исповедуется) может наложить на кающегося епитимью.

Епитимья (др.-греч. ἐπιτίμια — «кара», «возмездие») — это церковное наказание, имеющее значение нравственно-исправительной меры

«В древности епитимья состояла в основном в отлучении от евхаристии, — рассказывает историк Сергей Козловский. — Отлучение от вкушения Тела и Крови Христовой тогдашними христианами воспринималось как отлучение от жизни. А отлучить от евхаристии могли очень надолго. Например, убийцу — на целых 20 лет, прелюбодея или недевственницу — на 15. При этом епитимья для вора могла составить всего год-два».

Православное вероучение говорит, что епитимья должна быть не наказанием, а «врачеванием духовным». Налагается она сегодня достаточно редко и не в виде отлучения от евхаристии, а в виде более легких прещений

Еще в 1995 году в «Обращении к клиру и приходским советам города Москвы» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что отлучение от причастия применимо только для глубоко церковных людей, коих среди современников меньшинство, а потому для большинства людей полезнее будет назначение социального служения или чтения определенных молитв».

«В "Настольной книге священнослужителя" священникам рекомендовано налагать епитимью в соответствии с условиями жизни кающегося, — говорит отец Алексий. — То есть, например, нельзя работающего семейного человека заставлять ежедневно ходить в храм, а не знающего церковно-славянского — читать акафисты. В связи с этим один знакомый священник подходил к епитимье весьма, если можно так выразиться, прагматично. Как-то в грехе чревоугодия ему покаялся один довольно молодой и довольно тучный прихожанин. Священник отпустил ему грехи, но наложил епитимью — 20 земных поклонов в день в течение полугода — в надежде, что такая физкультура дополнит искреннее раскаяние молодого человека».

Фото: Жанна Фашаян / «Лента.ру»

Почему необходим священник

Казалось бы, верующему не нужен никто, кроме Бога, который может напрямую простить все его грехи. Однако это не так. Сам Господь дал своим апостолам власть прощать грехи, а через них — Церкви в лице епископов и священников. Собственно, этим и объясняется присутствие во время исповеди лица, облеченного саном, которому дана власть отпускать грехи именем Господа.

«После исповеди священник произносит молитву: "Я, недостойный иерей, властию, мне данной, прощаю и разрешаю от всех исповеданных грехов", — рассказывает отец Сергий. — Почему "властию данной"? Когда Христос посылал учеников, Он им сказал: "Приимите Дух Свят: кому отпустите грехи, отпустятся им и, кому не отпустите, не отпустятся". Эта власть передается посредством возложения рук на нового священника с тех самых пор».

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Во время исповеди, поясняет отец Сергий, священник может задавать вопросы новоначальным, чтобы те вспомнили о грехах. Иногда человек, который ранее редко исповедовался, просто не может их сформулировать или пытается переложить ответственность за свои грехи на других людей. В таком случае священник может помочь. Ведь на исповеди нужно говорить о своих грехах, а не объяснять действия других людей.

Согласно православному вероучению, считается, что священник на Страшном Суде должен будет выступить свидетелем исповеданных грехов. Священнику запрещено разглашать тайну исповеди: по каноническим правилам, за разглашение могут запретить служить, лишить сана

Еще в первые века христианства священномученик Киприан Карфагенский говорил: «Только то удовлетворение и прощение угодно Господу, которое совершается через священника».

«Есть люди, которые считают достаточным для своего спасения исповедовать грехи свои одному только Богу. Но ты позови священника и исповедуй ему все твое сокровенное. Иначе как исполнится повеление Божие, данное и под законом, и под благодатью: "Пойдите, покажитесь священникам"», — писал блаженный Августин.

«Начало доброго пути есть исповедоваться священнику от всей души в грехах, а особенно в духовном невежестве», — говорил преподобный Симеон Новый Богослов.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

История исповеди

Практика мольбы к Господу о прощении идет еще из ветхозаветных времен. Это, конечно, еще не исповедь, но в словах древних грешников уже прослеживаются элементы раскаяния, осознания греха.

Ветхий Завет

«В "Книге Судей" приводится протоисповедь неверных сынов Израилевых, уличенных в служении божеству Ваалу, которые возопили к Господу, понимая, что спасет их только Он, — приводит пример Сергей Козловский. — Или самый знаменитый из псалмов Давида, 50-й, который так и называется "покаянный". Царь Давид вступил в связь с женой своего полководца, а потом, чтобы не потерять лица, послал его на гибель и теперь молит Отца Небесного простить этот тяжелый грех: "Господи! Прости и очисти по Твоей великой милости мой грех, который тяготит меня". То есть здесь имеет место покаяние — начало любой исповеди».

Фото: Stepanych / Shutterstock / Fotodom

Новый Завет

Исповедь упоминается и в Новом Завете. Еще Иоанн Креститель исповедовал тех, кто приходил к нему креститься, а лучше всего об исповеди говорит сам Христос своим ученикам: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».

Первые христиане

«Считается, что в ранние века христианства люди исповедовались всего раз в жизни — перед крещением, — рассказывает отец Алексий. — Но ведь, по сути, это не исповедь: каялись некрещеные. А кроме того, само таинство крещения снимает все грехи. Позже стали исповедоваться более регулярно, но каялись лишь в тяжелых грехах. Вероятно, потому, что за мелкие извинялись перед всей общиной сразу же».

До VIII века в традициях христианской церкви исповедь могли принимать не только священники, но и монахи, говорит отец Сергий.

«Своим укоренением в христианских церквях исповедь, как ни странно, обязана гонениям на христиан в III веке, — удивляется богослов Козловский. — При римском императоре Деции Траяне произошло массовое отступление от веры Христовой тех, кто убоялся гонений. Когда же они прекратились, встал вопрос — что делать с отрекшимися от Христа, ведь таинства повторного крещения не существует? И тогда опять вспомнили про покаяние. Собственно, поэтому исповедь и называют "обновлением благодати Крещения", или проще — "вторым Крещением"».