Walter Salles: «Los más jóvenes ven la dictadura como una abstracción, algo de los libros de historia»

—Empezó a trabajar en la película hace años y se ha estrenado en un momento donde los temas que tratan están de actualidad...

—Marcelo Rubens Paiva, hijo de Rubens y de Eunice, publicó el libro [de título homónimo] en 2015 instigado por la percepción de que su madre, que había luchado durante tres décadas para mantener viva la memoria de su familia, estaba empezando a caer en el abismo del alzhéimer. Y al mismo tiempo, y pienso que fue un acto de anticipación, Marcelo escribe el libro porque empieza a percibir que una memoria colectiva del país se está perdiendo también. Para mí, esa decisión fue un acto de anticipación ante lo que estaba por venir en el mundo...

—Y el estreno de la película tantos años después coincide con ese mundo...

—Durante el proyecto percibimos claramente que la idea inicial de ofrecer un reflejo del pasado estaba cambiando y que estábamos también hablando de la fragilidad de la democracia hoy, que es una realidad casi universal. Y jamás pensé que estaríamos hoy hablando de esto, porque parece que hay un proceso de evolución que nos hace cometer errores históricos que ya fueron experimentados antes. Y sí, la película ofrece lecturas ligadas a la urgencia del momento, pero a nosotros lo que nos parecía más interesante era la trayectoria humana. Un relato que es muy subjetivo, a veces bastante impresionista y que tiene que ver realmente con la trayectoria de esa heroína silenciosa que yo tuve la suerte de conocer antes y después del cambio.

—¿El cine puede transformar o solo refleja la realidad?

—Las dos, y son complementarias. Está el acto de dejar un reflejo de quién fuimos y el de generar un pensamiento. El cine existe para hacer preguntas. Y me gusta esa idea de que una película empieza cuando las luces se apagan al final de la proyección. En Brasil, por ejemplo, la película instigó un debate bastante interesante sobre la ley de amnistía. En Brasil y España tuvimos experiencias muy próximas, vivimos un poco la fase negra de Goya en ambos países. En el caso del cine español pienso en Saura, por ejemplo, con esa necesidad de ofrecer retratos de lo que sucedió para entendernos mejor y no cometer los errores del pasado, pero también para incentivar el debate sobre lo que se necesita ahora. En Brasil, para las generaciones más jóvenes la dictadura militar era un poco una abstracción, algo que pertenecía a los libros de historia.

—En las historias sobre la dictadura, y lo hemos visto en el cine español, muchas veces se hacen hagiografías de las víctimas pero se olvidan de las mujeres y los hijos que se quedaron, que son doblemente víctimas...

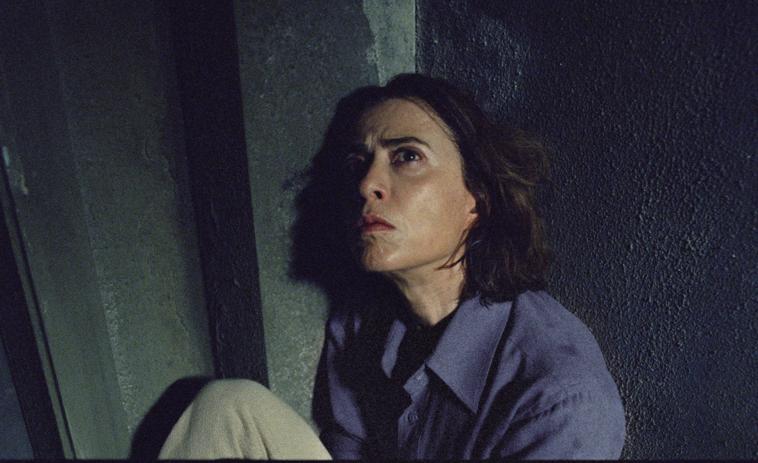

—El punto de vista de los que quedan atrás es raramente utilizado para hablar de esos periodos. Generalmente se fijan en los que luchaban para transformar la realidad. Pero lo que no había era ese punto de vista, y sobre todo ese punto de vista femenino de una mujer que se torna protagonista sin querer esa posición. También en el libro estaba una cosa muy hermosa de que esa víctima, pese a que no deja de pelear, no se deja llevar por el rencor ni por el odio. Nunca se dejó retratar como víctima, al contrario, cuando le pidieron ser retratada como alguien roto, ella ofrecía exactamente lo contrario, que era una sonrisa, porque la sonrisa no puede ser derrotada. Es una forma de resistencia. Y es que Eunice es un personaje que recusa el melodrama, frente a la inmensidad de la pérdida entiende que es una Antígona con cinco hijos, y en una tragedia la heroína no llora.

—Y de ahí a hacer la película...

—El libro me impactó por el hecho de ser amigo de la familia y porque yo conocía bien la primera parte de la historia, en aquellos años 70, donde me enamoré de participar de tantas discusiones políticas y culturales en su casa de Río. Me quedé también muy impactado por la manera en que dibuja que Eunice era la heroína silenciosa de esa familia. Estamos hablando de una mujer que jamás quiso ser una protagonista. La historia le obligó a serlo porque tras la pérdida del marido le quedaban dos opciones, que plegarse al régimen autoritario o combatirlo.

—¿Volver al cine con esta historia era una responsabilidad personal?

—Y doble, sí. Solo empezamos la adaptación después de preguntar a cada uno de los implicados si deseaban que hiciéramos la película. Por eso la inmersión y por eso también el tiempo largo de desarrollo. También pasamos casi dos años en ofrecer un reflejo realista de los años 70, con una investigación exhaustiva porque teníamos una responsabilidad con nuestra cultura. Teníamos que recrear la dictadura en una ficción sin que pareciera ser ficción.

—La película empieza con una escena en la mesa familiar y acaba con un reencuentro similar en nuestro presente. Y hay otro círculo que se cierra cuando al personaje anciano de Eunice lo interpreta Fernanda Montenegro, madre de Fernanda Torres, que estuvo también nominada al Oscar en 1998 con 'Estación central de Brasil'...

—Sobre las escenas de las mesas familiares, la primera es una improvisación que nos hace hacer la segunda escena. Y me parece que son escenas sobre la fuerza comunitaria que existe dentro de las familias, pero también un núcleo de amigos que se unen a esas familias. Y al final de la película, esa comida es también sobre la transmisión. Por eso la última parte para mí es sobre una doble transmisión. La transmisión de la memoria de Eunice para Marcelo y de Marcelo para sus hijos. Y la transmisión también de Fernanda Montenegro para Fernanda Torres. En los dos casos es un testimonio de la capacidad de resistencia y de la ética familiar de los Paiva.