Выдающийся ученый, хирург, анатом, основатель русских школ военно-полевой хирургии и анестезии, создатель анатомических атласов, педагог, вырастивший плеяду блестящих медиков, Николай Иванович Пирогов считал, что счастливая жизнь – это та, что прожита ради людей. И ему удалось воплотить прожить свою жизнь именно так. Сегодня, в День военного медика России, мы расскажем вам об этом человеке, ставшем «отцом» гипсовой повязки и методов операционного наркоза, которые спасли тысячи раненых и применяются до сих пор не только в военной, но и в гражданской медицине.

Факты биографии

Детство и юность: лекарь для домочадцев

Будущий хирург и естествоиспытатель родился 13 (по новому стилю 25) ноября 1810 года в Москве в семье военного казначея Ивана Пирогова и купеческой дочери Елизаветы Новиковой.

Николай был тринадцатым ребенком в достаточно состоятельной семье, которая могла позволить себе отдать сыновей в хороший частный пансион. Но вскоре из-за служебных неурядиц отца материальное положение семьи ухудшилось, и дети оставили учебу. К счастью, о них материально позаботился московский профессор медицины Ефрем Мухин. Кстати, именно визит этого доктора к заболевшему старшему брату Николая и его исцеление вдохновили мальчика начать увлекательную игру в лекаря, «врачевавшего» всех домочадцев и даже кошку. А в четырнадцать лет Пирогов поступил учиться на медицинский факультет Императорского Московского университета.

На пути к профессии: учеба в Московском и Берлинском университетах

Занятия в университете вели многие известные врачи того времени, но практика значительно уступала теории – так, например, будущих хирургов не обучали навыкам оперативного вмешательства. Позже Пирогов вспоминал, что за годы учебы не произвел ни одной операции – ни на живом человеке, ни на трупе. Практические знания Пирогов получил позднее. А в 1833 году, защитив диссертацию на степень доктора медицины, он по ходатайству Мухина отправился продолжать учебу в Берлинский университет.

В Германии Пирогов по собственному желанию посетил в Геттингене клинику известного хирурга-анатома Конрада Лангенбека, оказавшего большое влияние на молодого русского врача. Кроме всего прочего, Лангенбек, что называется, поставил ему руку, уча тому, что надо «не держать нож полною рукою, кулаком не давить на него, а тянуть как смычок по разрезаемой ткани».

Вернувшись домой, Пирогов не сразу, но получил должность профессора и начал преподавать, в 1846-м был избран членом-корреспондентом Академии наук. В том же году конференция Медико-хирургической академии, где он преподавал, утвердила его проект института прикладной (практической) анатомии. Институт, директором которого назначили Пирогова, был организован сроком на пять лет, по истечении которых учреждение хотели закрыть, но основатель отстоял свое детище. Хирургию и анатомию Пирогов воспринимал как неразрывно связанные между собой научные дисциплины.

Врач на войне: участие в боевых действиях и борьба за реформы в медицине

Не мысля теории без практики и стремясь опробовать разработанные им методы лечения в военно-полевых условиях, Пирогов в 1847 году отправился на Кавказ в действующую армию, где впервые в истории провел операцию с использованием эфирного наркоза. В 1854 году во главе группы врачей и сестер милосердия он прибыл на Крымскую войну, в осажденный Севастополь. Во время работы там главным хирургом Пирогов внедрял разработанные им приемы антисептики и метод наложения изобретенной им же гипсовой повязки, а также занялся организацией всего медицинского дела, находившегося в Севастополе в плачевном состоянии.

По возвращении с проигранной Российской империей войны Пирогов добился аудиенции у Александра II и, как человек прямой и неравнодушный, изложил царю всю правду о проблемах в армии. После чего был отправлен подальше от Петербурга – на должность попечителя Одесского учебного округа. Позже была такая же должность в Киеве и новая попытка реформировать систему образования, вновь приведшая к конфликту с начальством… В итоге после того, как в 1862 году Пирогов принял участие в судьбе итальянского революционера и политика Джузеппе Гарибальди, его освободили от должности, которую он тогда занимал, оставив, однако, хорошую пенсию.

Поселившись в своем имении Вишня под Винницей, Пирогов открыл там бесплатную больницу, где и сам работал. Лишь дважды он покидал надолго свое имение и лишь для того, чтобы опять отправиться на фронт – сначала на франко-прусскую, а затем, в 1877 году, после того как император вспомнил о выдающемся хирурге, – на русско-турецкую войну, в Болгарию. Там, несмотря на свой солидный возраст, Пирогов активно оперировал, организовывал лечение раненых, объезжал вверенные ему владения.

В 1881 году он заболел. Коллеги, в том числе ученик Пирогова Николай Склифосовский, диагностировали у него злокачественную опухоль в ротовой полости. Николаю Ивановичу предлагали срочную операцию, но по совету родственников он уехал в Вену к известному врачу, который в результате посчитал процесс доброкачественным. Однако спустя некоторое время после возвращения из-за границы Пирогов сам подтвердил свой неблагоприятный диагноз. Он скончался 23 ноября 1881 года, был забальзамирован и погребен в стеклянном саркофаге недалеко от своей усадьбы в усыпальнице, над которой вскоре воздвигли церковь.

Что открыл и внедрил в медицинскую практику Николай Пирогов?

Вклад Пирогова в организацию русской военной медицины

Большинство своих открытий и изобретений Пирогов опробовал, применяя их на театре военных действий. Пребывание и работа, как сказали бы сегодня, «в горячих точках» со множеством раненых, в том числе тяжелых, позволяли ему применять свои знания и набираться опыта, поскольку обычных операций тогда делалось не очень много. Поэтому с началом в 1853 году Крымской войны Пирогов, уже известный хирург, добился, чтобы его назначили врачом в действующую армию, где было широчайшее поле деятельности для осуществления операций и облегчения тем самым человеческих страданий.

На фронте требовались новые методы хирургической помощи, организация госпиталей и эвакуации также оставляла желать лучшего, да и медиков не хватало, что сказывалось на количестве раненых, уже не возвращавшихся в строй. Приехав в Севастополь спустя 18 дней после печально знаменитого Инкерманского сражения, в котором русская армия потерпела поражение, Пирогов вскоре с негодованием сообщал в письме жене: «…я нашел с лишком 2000 раненых, скученных вместе, лежащих на грязных матрацах, перемешанных, и целые 10 дней почти с утра до вечера должен был оперировать таких, которым операции должно было сделать тотчас после сражения».

Стремясь устранить в севастопольской фронтовой медицине «господствовавший там хаос», Пирогов впервые ввел сортировку раненых, разделив их по степени тяжести травм:

- безнадежные, которым нужны уже не врачи, но медсестры и священники;

- тяжелораненые – ими врач занимается в первую очередь, оказывая немедленную помощь;

- тяжелые, «требующие также неотлагательного, но более предохранительного пособия»;

- раненые, которых можно эвакуировать в тыл для дальнейшего лечения;

- легкораненые, обходящиеся перевязкой, выполняемой на месте фельдшером.

Также Пирогов отделял больных с гнойно осложненными ранениями от тех, чьи раны были чистыми, чтобы избежать распространения инфекции, и по тому же принципу разделял операционные. Впоследствии разработанные Пироговым принципы медицинской сортировки закрепились в военной медицине.

Еще ряд новшеств, введенных им, касался организации эвакуационной службы, оборудования госпиталей и их оснащения медикаментами и создания института сестер милосердия, для чего Пирогов организовал обучение сестер Крестовоздвиженской общины. По инициативе Пирогова сестры милосердия в зависимости от выполнявшейся ими работы подразделялись на перевязочных, операционных, аптечных. «Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий», – отмечал хирург.

Новаторские методы Пирогова и военно-полевая хирургия

Оперировал Пирогов быстро, порой одновременно на трех столах, применяя эфирный наркоз. Главным принципом в военно-полевой хирургии для него было то, что он назвал «сберегательное лечение», то есть стремление избежать ампутации раненой конечности.

В то время ампутация являлась одной из главных причин смертности на войне. В 1852 году Пирогов впервые использовал, а в 1854 году ввел в военно-полевую хирургию свое изобретение, описанное им как «налепная алебастровая повязка», которая способствовала лучшему сращению костей и идеально подходила для широкого использования.

Другая причина высокой смертности на фронте крылась в заражении ран, поэтому Пирогов уделял особое внимание вопросам асептики и использованию антисептических средств – йодной настойки, азотнокислого серебра и хлорной извести. Тем самым он предвосхитил широко распространившийся метод обеззараживания ран и дезинфекции в операционной, разработанный английским хирургом Джозефом Листером. Антисептический метод Листера, в основе которого лежали наложение на раны повязок с раствором карболовой кислоты и обработка тем же раствором операционных, применял и впоследствии усовершенствовал ученик Пирогова Николай Склифосовский.

Применение наркоза – важнейшая разработка Пирогова

До середины XIX века хирургические операции являлись проверкой на прочность как для пациента, так и для врача, которому приходилось работать предельно быстро. В противном случае болевой шок мог убить больного даже при благоприятном прогнозе самой операции. Искусный хирург, Пирогов умел осуществлять оперативные вмешательства за считанные минуты, однако даже виртуозное мастерство помогало не всегда.

Способность некоторых веществ, в том числе диэтилового эфира, на время лишать человека восприимчивости к боли подталкивала исследователей к работам в данном направлении. «Уничтожение чувствительности, – писал английский врач Генри Хикмен, – возможно через методическое вдыхание известных газов, и таким образом самые чувствительные и самые опасные операции могут быть выполнены безболезненно». В октябре 1846 года профессор Гарвардского университета Джон Уоррен провел операцию, на которой в качестве анестезии был применен эфир.

Эфирный наркоз привлек Пирогова, который опробовал его действие на животных, на самом себе и на своих пациентах, после чего начал делать операции с использованием нового метода. При этом он разработал три способа введения анестетика:

- с помощью сконструированной Пироговым маски для ингаляционного наркоза;

- через разрез в трахее, куда позже стали вставлять специально созданную трубку;

- путем введения эфирно-масляного наркоза через прямую кишку.

Все три способа применения наркоза – масочный, эндотрахеальный и ректальный – актуальны до сих пор, хотя и претерпели, разумеется, усовершенствования. Сам Пирогов в 1847 году второй раз в мире и первый – в России применил анестезию в военно-полевой хирургии, проведя затем 400 операций с эфирным наркозом и 300 – с хлороформным. Он отмечал, что ни одно оперативное вмешательство под его руководством во время Крымской войны не было осуществлено без хлороформа, и почти все хирурги поступали так же. В целом, как подсчитал Пирогов, количество серьезных операций, «сделанных в Крыму в течение 12 месяцев с помощью анестезирования, простиралось до 10000».

«Мы надеемся, – говорил Пирогов, – что отныне эфирный прибор будет составлять, точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действия на бранном поле...»

Использование гипса: как Пирогов изменил подход к травматологии

Во времена Пирогова ранения рук и ног, полученные на поле боя, во избежание газовой гангрены часто «лечили» ампутацией, последствия которой уносили множество жизней. Чтобы создать нужные условия для восстановления поврежденной конечности и избежать ампутации, требовались антисептики и надежная фиксация. На тот момент для нее в медицине использовалось несколько видов материалов, к которым и обратился Пирогов.

Он опробовал и коллодий – желеобразный раствор нитроцеллюлозы в смеси спирта с эфиром, и натуральную гуттаперчу – резиноподобный продукт, добываемый из сока некоторых растений, и так называемую повязку Сетена из накрахмаленных и смоченных бинтов. Эта повязка лучше других справлялась со своими задачами, но все равно имела недостатки: готовить и накладывать ее было хлопотно, она долго не засыхала, плохо фиксировала обломки костей, размокала от крови, гноя и любой влаги. Пирогов начал поиски более удобного и надежного материала.

Решение пришло к нему внезапно, когда он в 1852 году посетил мастерскую скульптора Николая Степанова и заметил, что куски ткани с гипсом, которые ваятели использовали для снятия слепков, легко принимали нужную форму и быстро застывали. «Я первый раз увидел… действие гипсового раствора на полотне, – вспоминал позднее Пирогов. – Я догадался, что его можно применять в хирургии, и тотчас же наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором, на сложный перелом голени. Успех был замечательный. Повязка высохла в несколько минут: косой перелом с сильным кровяным подтеком и прободением кожи… зажил без нагноения и без всяких припадков. Я убедился, что эта повязка может найти огромное применение в военно-полевой практике».

В качестве материала для повязок Пирогов использовал алебастр, или гипс, смешивая его с водой и небольшим количеством жидкого столярного клея. Основой для фиксирующего раствора обычно служила реднина (прим. ред.: ткань с редким, неплотным переплетением нитей утка и основы, чаще всего льняная), разрезанная на полосы. Количество ингредиентов и длину тканевых полос Пирогов тщательно рассчитывал.

В итоге придуманная им повязка вытеснила все известные до той поры методы, поскольку обладала массой достоинств:

- приготовление гипсового раствора, в отличие от крахмального, обходится без горячей воды, которая не всегда бывает в полевых условиях;

- гипс способен принимать любую форму, затвердевает сразу и отличается такой прочностью, что для фиксации костных обломков не требуются дополнительные средства, роль которых раньше играли лубки (прим. ред.: деревянные плашки для неподвижного закрепления сломанных конечностей);

- все материалы, необходимые для изготовления повязок, распространены, дешевы и доступны;

- гипсование универсально и применяется для самых разных переломов;

- накладывать и снимать гипс достаточно просто;

- поврежденное место можно оставлять открытым, делая для наблюдения за ним так называемые «окна»;

- гипсовая повязка пропускает воздух и предотвращает попадание под нее влаги.

О своем изобретении, принцип которого Пирогов изложил в работе «Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на поле сражения», он писал в конце жизни: «Я позволю себе думать, что введению мною гипсовой повязки в полевую хирургию, главным образом, содействовало и распространению в полевой практике сберегательного лечения».

Работы Пирогова в области анатомии

Несмотря на то что Пирогов всю жизнь занимался анатомией, посвятил ей несколько выдающихся трудов и четыре раза получил за свои открытия высокую награду, присуждавшуюся Санкт-Петербургской академией наук, – Демидовскую премию, он не был анатомом в строгом смысле слова. Пирогов говорил, что «анатомия чисто описательная» никогда не являлась предметом его занятий: знание человеческого организма, его строения он рассматривал в тесной связи с оперативной хирургией.

Сегодня единство двух наук воспринимается как само собой разумеющееся, а в первой половине – середине XIX века для хирурга было естественным приглашать во время операции анатома и спрашивать у него о расположении сосудисто-нервных пучков. Пирогов же еще в молодые годы решил, что в своей медицинской практике будет опираться только на собственные знания, поэтому многие часы проводил в анатомическом театре. Будучи уже состоявшимся хирургом, он продолжал совершенствовать свои познания и накапливать теоретическую базу топографической анатомии: так, например, во время эпидемии холеры он за полтора месяца вскрыл более 800 трупов.

В этой практике Пирогов применял разработанный им метод «ледяной анатомии». Если обычно при вскрытии тела и его препарировании органы смещались, то в данном случае труп замораживали, держа несколько дней на морозе не менее чем в -15˚С, что облегчало работу хирургу. Разрезы выполнялись Пироговым сконструированной им пилой в трех направлениях – продольном, поперечном и переднезаднем. Получившиеся срезы переводились через стекло на бумагу и оформлялись в виде рисунка, который затем печатали в иллюстрированном издании. Изданный на латыни атлас, называющийся «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях», надолго стал у хирургов одной из настольных книг.

Новые методы Пирогова, данные проведенных им многочисленных патологоанатомических вскрытий, его взгляд на место анатомических исследований в работе хирурга позволили ему основать новую науку – топографическую, или прикладную, или хирургическую, анатомию. Как педагог, Пирогов изменил принятую систему раздельного преподавания топографической анатомии и хирургии, демонстрируя новые принципы совместного изучения двух наук. Он утверждал, что анатом, даже если изучит весь человеческий труп, никогда не обратит внимание учащихся на то, что важно для хирурга. В результате начиная с Пирогова именно хирурги стали читать курс топографической анатомии в медицинских учебных заведениях.

Педагогическое наследие Николая Пирогова

Пирогов много писал о воспитании детей и юношества, ища новые пути в деле, которое полагал чрезвычайно важным. В своей практической педагогике он, основываясь на собственном опыте ученого-экспериментатора, шел вперед, ломая стереотипы. Его студенты приобщались к тем авангардным знаниям и методикам, которыми владел сам Пирогов, в том числе на созданной его стараниями кафедре госпитальной хирургии, хирургической и патологической анатомии, которую сегодня назвали бы междисциплинарной. Пирогов воспитал целую плеяду учеников, среди которых выделяется Николай Склифосовский, развивавший научное и практическое наследие учителя.

Но на непосредственно медицинских науках Пирогов не останавливался: он составил проект народного образования с системой учебных заведений в несколько ступеней. А также, будучи противником телесных наказаний, способствовал их отмене в школах и гимназиях.

Как открытия Пирогова повлияли на развитие медицины

Хирургия, которая до Пирогова была, скорее, ремеслом, благодаря ему стала наукой. Его строго научный подход, поиски наилучшего решения любой возникавшей проблемы привели к открытиям, повлиявшим на развитие медицины. Во времена, предшествовавшие деятельности Пирогова, едва ли не единственным способом сохранить раненую конечность и часто жизнь человеку врачи считали ампутацию. Изобретение и внедрение Пироговым в хирургическую практику гипсовой повязки и методов анестезии позволили соблюдать выдвинутый им принцип «сберегательного лечения».

Личная жизнь Пирогова

В первый раз Пирогов женился, будучи уже зрелым человеком, известным хирургом, на лекции и публичные операции которого собиралось множество народу. Его избранницей стала девушка из старинной, но обедневшей помещичьей семьи Екатерина Березина, в браке родилось двое сыновей, Николай и Владимир. Семейная жизнь длилась недолго: после рождения второго ребенка молодая женщина скончалась. Николай Иванович остался с двумя маленькими детьми на руках.

Он пытался найти спутницу жизни, хотел, чтобы избранница стала хорошей матерью его детям, но на предложение руки и сердца ему дважды отказывали. Наконец известная сваха познакомила Пирогова с 26-летней баронессой Александрой фон Бистром. «У меня нет друзей, – писал Пирогов будущей жене. – В этом отношении я совершенно одинок на свете. (…) Чтобы быть моим другом, чтобы заслужить полную мою доверенность, для этого нужно многое, чего я ни в одном из моих приятелей не нахожу…» И дальше признался: «На тебе я женюсь решительно бескорыстно…»

В Александре он встретил желанного друга. Его сыновьям она заменила мать, кроме того, помогала супругу во всех его делах, присутствовала на операциях. Пирогов обожал жену, писал ей нежные письма и всегда держал на письменном столе фотографию Александры и слепок с ее руки, который время от времени подносил к губам. Супруги прожили вместе более тридцати лет, и Пирогов считал эти годы самыми счастливыми в своей жизни.

Память о Николае Пирогове

Впервые памятник выдающемуся врачу и ученому решило установить в Москве Хирургическое общество Пирогова, собравшее деньги на его создание. Но московские власти отказали медикам, так как монументы тогда возводили только царям и полководцам. Тогда ученик Пирогова, ученый и хирург Николай Склифосовский, добился разрешения на установку памятника у самого Николая II. Проект разработал скульптор Владимир Шервуд, и в 1897 году состоялось открытие монумента.

Позже памятники основоположнику русской военно-полевой медицины были установлены в Санкт-Петербурге, Виннице и других городах.

Имя Пирогова носят один их ведущих медицинских вузов нашей страны Российский национальный исследовательский медицинский университет (Пироговский университет) и многопрофильная клиника Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова (Пироговский центр).

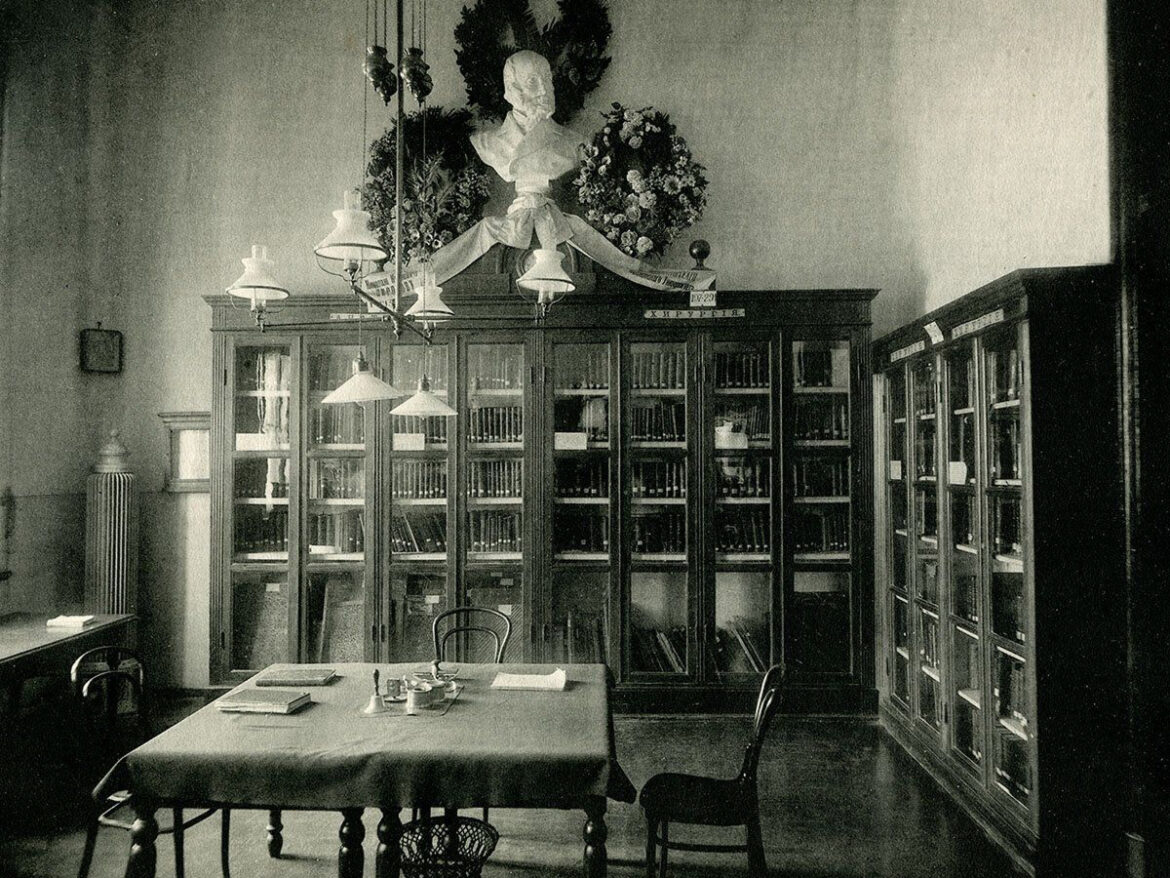

В Пироговском центре организован музей, посвященный великому хирургу. Музей Пирогова открыт также и в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, где экспозиция знакомит посетителей с предметами из первой, еще дореволюционной коллекции, которая была собрана участниками Хирургического общества Пирогова. В петербургском музее представлены подлинные вещи Николая Ивановича и материалы, дающие представление о его научно-практической деятельности.

В г. Винницы (Украина), в бывшем селе Пирогове, ныне входящем в границы города, существует музей-усадьба Н. И. Пирогова.

Книги и фильмы о Николае Пирогове

Яркая личность Николая Пирогова не осталась незамеченной и в искусстве. Так, именно Пирогов послужил прототипом главного героя в рассказе Александра Куприна «Чудесный доктор», а советский писатель Юрий Герман рассказал о хирурге в своих повестях «Буцефал», «Капли Иноземцева» и «Начало». Также Юрий Герман стал автором сценария художественного фильма «Пирогов», снятом в 1947-м на киностудии «Ленфильм» режиссером Григорием Козинцевым. Среди книг о замечательном русском ученом и враче особое место занимают его мемуары «Вопросы жизни. Дневник старого врача». О Пирогове можно почитать и такие книги как:

- Владимир Порудоминский. «Пирогов». «Молодая гвардия», 1969;

- Алексей Киселев. Пирогов Николай Иванович. Страницы жизни великого хирурга. АСТ, 2018;

- Константин Маят. Николай Пирогов. Патриарх русской хирургии. АСТ-Пресс, 2023.

Вопрос-ответ

Кто такой Николай Пирогов?

Хирург, анатом, ученый, родоначальник русских школ военно-полевой хирургии и анестезии, автор и составитель анатомических атласов, профессор.

Где и когда родился Николай Пирогов?

В Москве, 13 (по новому стилю 25) ноября 1810 года.

Какое образование получил Пирогов?

Он окончил медицинский факультет Императорского Московского университета и организованный при Дерптском университете Профессорский институт, где готовили русскую профессуру, а также совершенствовал свои знания в Берлинском университете.

Какие главные открытия и изобретения сделал Пирогов в медицине?

Пирогов изобрел и внедрил в широкое применение гипсовую повязку для иммобилизации раненых конечностей, впервые использовал эфирный наркоз в условиях военно-полевой медицины, придумав способы его введения, разработал оперативный способ соединения культи при ампутации голени, названный «операцией Пирогова», открыл значимые ориентиры для оперирующего хирурга – венозный узел Пирогова и лимфоэпителиальное кольцо Пирогова, усовершенствовал процесс вскрытия трупов, используя замораживание, и выяснил истинное положение некоторых органов.

Как Пирогов впервые применил наркоз в военно-полевых условиях?

В 1847 году, находясь в действующей армии на Кавказе, Пирогов впервые применил эфирный наркоз в военно-полевой хирургии. Пирогов оперировал в палатках на виду у других раненых, чтобы вселить в них уверенность: наркоз позволяет пациенту хирурга погрузиться в сон и не чувствовать боли.

Какой вклад внес Пирогов в военно-полевую хирургию?

Пирогов впервые использовал на фронте изобретенную им гипсовую повязку и эфирный наркоз, разработал принципы медицинской сортировки раненых, занимался организацией эвакуационной службы, создал институт сестер милосердия. Он является основателем военно-полевой хирургии в России.

Какую систему сортировки раненых разработал Пирогов?

Он разделил всех раненых на пять групп по степени тяжести и определил, какую помощь надо оказывать каждому из них.

Как Пирогов применял гипсовые повязки?

Смоченные гипсовым раствором полосы ткани редкого плетения или любой другой ткани, в том числе ветоши, Пирогов накладывал на поврежденную конечность и фиксировал их.

Как Пирогов лечил Джузеппе Гарибальди?

В 1862 году Пирогов был направлен за границу для руководства тамошним обучением будущих русских профессоров. Тогда известного русского хирурга и попросили посетить находившегося в заключении после неудачной попытки освободить Рим от австрийцев революционера Джузеппе Гарибальди: врачи лечили ему раненую ногу, но состояние узника продолжало ухудшаться. Приехавший в Италию Пирогов, отказавшись от предложенных денег, осмотрел Гарибальди и определил, что в кости у того застряла пуля, которую необходимо извлечь как можно скорее, чтобы избежать ампутации. Диагноз оказался точным, ампутация не понадобилась.

Автор текста Ирина Кравченко

Изображение на обложке: Wellcome Collection