Среди бесчисленного множества болезней, от которых страдает человечество, есть одна, отношение к которой не сравнится ни с чем. Она стала чем-то вроде эталона ужаса: любую вновь обнаруженную смертельную инфекцию сравнивают именно с ней.

Ее именем называют опасные политические идеи и бурную коррозию металла, ее поминают в пословицах и проклятиях, она стала героиней множества легенд и бродячих сюжетов, ей посвящены произведения классиков мировой литературы — от Боккаччо до Камю. Никакой другой недуг не смог произвести на людей столь глубокое впечатление, как чума. «Вокруг света» рассказывает, откуда взялась чума, почему она убивала миллионы людей и как науке удалось ее победить.

Ко времени становления науки об инфекционных болезнях люди уже стали забывать об их «царице» — чуме, опустошительные пандемии которой нанесли ужасающий урон народонаселению Европы. Хотя время от времени она все же напоминала о себе, вспыхивая в портовых городах. Но при этом, как это ни странно, ни Луи Пастер, ни Роберт Кох, ни другие светила золотого века микробиологии даже не попытались определить возбудителя чумы.

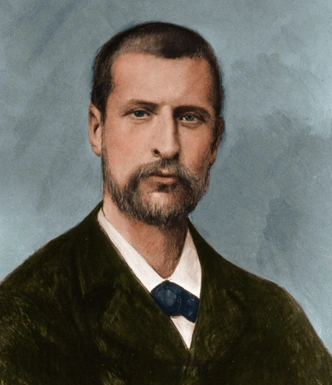

Эта честь выпала на долю микробиологов следующего поколения — француза Александра Йерсена и японца Китазато Шибасабуро. Участвуя в борьбе со вспышкой чумы в Гонконге в 1894 году (и еще не зная, что эта вспышка станет началом третьей пандемии), они независимо друг от друга выделили из пораженных тканей и гнойного материала больных чумой характерные палочковидные бактерии, никогда не встречавшиеся у здоровых людей.

Проведя отработанные еще Кохом и Пастером процедуры, исследователи доказали: это и есть возбудитель самой страшной инфекционной болезни людей. Первоначально палочка была отнесена к уже известному роду Pasteurella, однако позднее она вместе с некоторыми сходными микроорганизмами была выделена в отдельный род, названный по имени одного из первооткрывателей — Yersinia pestis, «йерсиния чумная».

Три ипостаси инфекции

Само по себе открытие возбудителя еще не означало победы над болезнью, но стало ниточкой, потянув за которую, ученые разных стран вскоре выделили основные звенья механизма заражения и течения болезни.

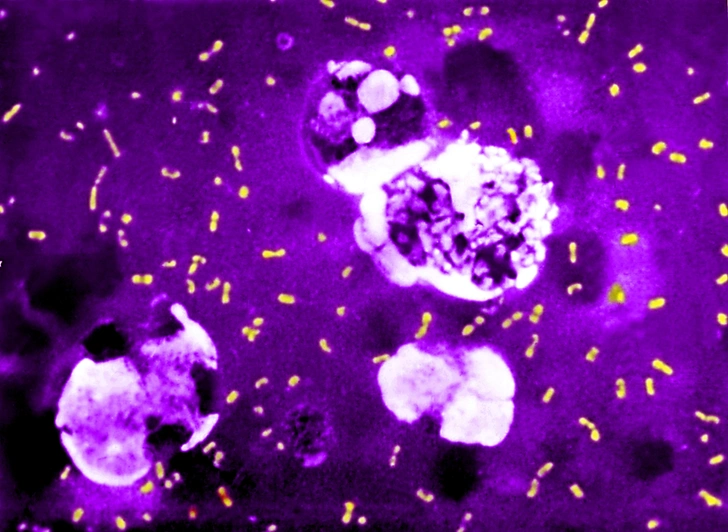

С учетом установленных позднее деталей он сегодня выглядит примерно так. Попав в кровь, йерсинии поглощаются клетками-макрофагами, специально предназначенными для борьбы с чужеродными организмами. Однако тут вступает в действие уникальная способность чумной палочки: внутри макрофага она успешно противостоит перевариванию, оставаясь живой и даже размножаясь.

Вместе с ним она попадает в лимфатические узлы, где ее размножение становится лавинообразным. Крупные узлы (особенно паховые) вспухают, становятся твердыми на ощупь, их окружает отекшая ткань, а внутри они заполнены гноем (мертвыми макрофагами) и жидкими продуктами распада тканей. Такой переродившийся узел называется бубоном, а описанная форма чумы — бубонной.

Пока в бубоне идет борьба возбудителя с иммунной системой, температура тела больного достигает 39 градусов. И тем не менее даже в отсутствие эффективного лечения он еще не обречен. Бывает, что бубоны самопроизвольно прорываются, изливая свое содержимое наружу, после чего начинается медленное выздоровление. Все те немногие, кому во времена средневековых эпидемий удалось перенести чуму и остаться в живых, болели именно бубонной чумой.

Чаще, однако, созревший бубон открывается не наружу, а внутрь — в кровеносное русло. Кровь моментально превращается в бульон с бактериями, которые не только разрушают питательные вещества, но и выделяют специфические токсины.

Артериальное давление резко падает (верный признак начавшегося общего сепсиса), система регулирования свертываемости крови выходит из строя (в одних мелких сосудах возникают микротромбы, в других начинаются точечные кровоизлияния). Симптомы интоксикации нарастают на глазах: сильный озноб, мышечные боли, головная боль, помрачение сознания, бред. Это септическая форма чумы. От нее самопроизвольных выздоровлений не бывает: без интенсивного лечения человек быстро (обычно в течение суток) умирает.

Но и это еще не самое худшее. У некоторых больных еще до развития общего сепсиса чумные палочки успевают достигнуть легких, где вызывают острейшую пневмонию с некрозом тканей. У человека начинается кашель, отделяющаяся мокрота вскоре окрашивается кровью. Ее микроскопические капельки, разлетающиеся при кашле, содержат огромное количество чумных бактерий, которые попадают в легкие здоровых людей, заражая их.

Легочная чума распространяется, как пожар. Находясь в одном помещении с таким больным, избежать заражения практически невозможно, а смертность среди заболевших ею достигает 100%. Человек сгорает в течение максимум пары суток, но успевает за это время рассеять вокруг себя смертельную инфекцию.

Легочная чума выкашивала средневековые города до последнего жителя. Правда, именно эта абсолютная смертоносность и стала препятствием, не позволяющим чуме постоянно циркулировать в человеческих популяциях, как это делает, например, черная оспа. Заражение воздушно-капельным путем возможно только в ходе уже начавшейся эпидемии. Но для того чтобы она началась, возбудитель должен попасть в человеческий организм каким-то иным путем из некого внешнего источника.

Вообще говоря, чумная палочка может проникнуть в человека через любые слизистые оболочки (например, если невидимая капелька с бактериями попадет в глаз), с пищей, а также другими способами. Неповрежденную кожу она, правда, преодолеть не может, но ей вполне достаточно крохотной ранки или трещинки.

Однако абсолютное большинство заражений бубонной чумой происходит в результате блошиного укуса. Сегодня известно, что чумная палочка может жить в крови по крайней мере 235 видов млекопитающих, принадлежащих к восьми отрядам, но самая распространенная ее среда обитания — грызуны. Она населяет организмы различных их видов — сурков, сусликов, крыс, песчанок, полевок, луговых собачек.

На всех этих зверьках обитают блохи, питающиеся кровью своих хозяев, а вместе с ней всасывающие и клетки болезнетворной бактерии. Попав в пищеварительную систему блохи и питаясь продуктами расщепления крови (которую понемногу переваривают блошиные ферменты), йерсинии размножаются так бурно, что вскоре студенистая бактериальная масса наглухо забивает преджелудок — расширение пищевода перед входом в желудок насекомого.

Чумной блок (так называется это явление) лишает блоху возможности питаться. Когда блоха пытается сосать кровь, струя крови всякий раз упирается в блок и возвращается обратно вместе со смытыми с его поверхности бактериальными клетками. Мучимое голодом насекомое становится все более активным, перескакивает с одного зверька на другого, распространяя своих погубителей, пока через несколько дней не умирает от истощения и обезвоживания.

Чумной блок — абсолютно уникальная технология возбудителей чумы: среди великого множества бактерий, вирусов, простейших и прочих болезнетворных микроорганизмов, пользующихся услугами кровососущих насекомых и клещей, нет другого вида, у которого наблюдалось бы что-то подобное.

Дальнейшее очевидно: средневековые жилища, будь то дворцы или лачуги, кишели блохами, одинаково охотно кусавшими всех их теплокровных обитателей — мышей, крыс, кошек, собак и людей. Блоха — активный паразит, способный переходить не только от одной особи к другой, но и от вида к виду. И стоило чумной палочке попасть в эту систему, как эпидемия чумы становилась неизбежной.

Чумная история

Образ чумы настолько прочно вошел в культурную память человечества, что кажется, будто эта болезнь преследовала людей всегда. Между тем самые ранние упоминания о чуме (во всяком случае такие, в которых ее можно узнать) появились лишь во II–III веках новой эры

А в середине VI века разразилась первая пандемия (всемирная эпидемия) — так называемая «юстинианова чума», которая на протяжении 30 лет опустошала Византию и Ближний Восток. Возможно, масштабы распространения бедствия были более обширны, просто причерноморские скифы и суданские племена не оставили письменных свидетельств.

В последующие восемь веков народы Европы и Средиземноморья неоднократно сталкивались с этой болезнью. Эпидемии чумы несколько раз вспыхивали среди крестоносцев в Палестине, в X–XIII веках болезнь неоднократно посещала Польшу и Киевскую Русь.

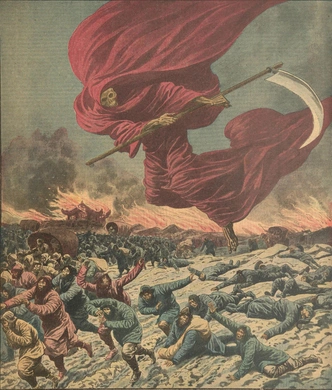

Но все это не шло ни в какое сравнение с «черной смертью» — второй пандемией чумы, обрушившейся в 1347 году на Европу и за пять лет уничтожившей, по современным оценкам, от четверти до трети ее населения. Впрочем, эта цифра отражает лишь значительную изолированность поселений в средневековой Европе, благодаря которой многие из них избежали чумы. В человеческих популяциях, настигнутых болезнью, смертность составляла 77-97%.

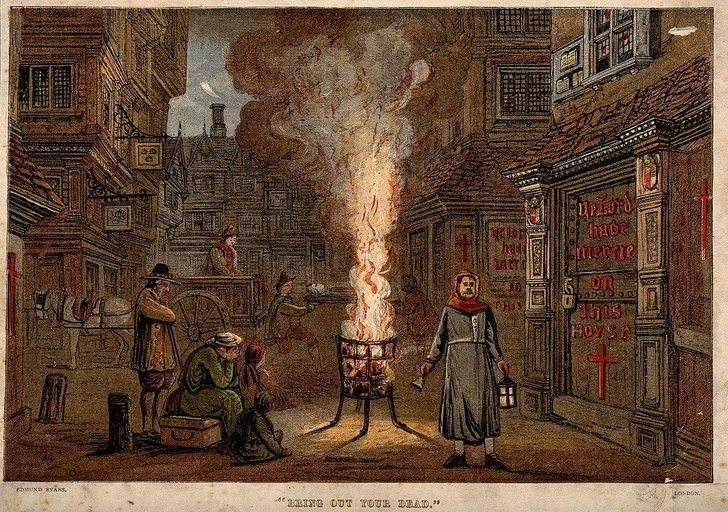

Моровое поветрие опустошало города и целые местности, оно поражало старых и малых, праведных и грешных, ни для кого не делая исключения. Заболевший человек был практически обречен, и всех, кто общался с ним, ожидала та же участь.

Никаких средств лечения средневековая медицина предложить не могла, профилактика же сводилась к формуле: cito, longe, tarde («быстро, далеко, надолго») — бежать из зараженной местности как можно быстрее и дальше и как можно дольше не возвращаться.

На практике, однако, беженцы от чумы нередко становились ее разносчиками: выйдя в путь совершенно здоровым, человек через несколько дней вдруг превращался в тяжелобольного. Спутники в ужасе бросали меченного смертью товарища, но через некоторое время то же самое происходило и с ними.

Джованни Боккаччо в своем «Декамероне», действие которого происходит как раз во время пандемии, писал: «Умерший от чумы человек вызывал столько же участия, сколько издохшая коза».

Единственной сколько-нибудь действенной мерой оказывались карантины. (От итальянского quarante — «сорок»: считалось, что если изолированные в специально отведенных местах беженцы не заболевали в течение 40 дней наблюдения, их можно допустить в город — они не несут заразы.)

Впрочем, порой не помогали и они: напасть ухитрялась каким-то образом проникать из чумных бараков и даже с островов на городские улицы. Именно тогда и сложилось представление о чуме как об абсолютной болезни, не знающей ни преград, ни пощады. Во многих местах чудовищную эпидемию сочли началом исполнения апокалиптических пророчеств и признаком близкого конца света.

Однако, пройдя насквозь всю Европу от Крыма до Гибралтара и от Сицилии до Скандинавии, проникнув в Африку и завернув «обратным ходом» на Русь, пандемия вдруг прекратилась так же внезапно, как и началась. И хотя крупные эпидемии чумы еще неоднократно сотрясали Европу (достаточно вспомнить хотя бы «Великую лондонскую чуму» 1660-х годов), страшная болезнь постепенно отступала на юго-восток.

После 1683 года не отмечалось вспышек чумы в Англии, после 1711-го — в Германии, после 1771-го — в центральных областях России.

Вотчины смерти

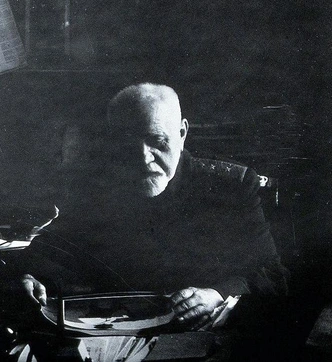

Гипотезу о том, что возбудитель чумы в промежутках между эпидемиями может сохраняться в популяциях различных грызунов, высказал еще в 1899 году русский врач (и тоже участник борьбы с третьей пандемией) Даниил Заболотный. Впоследствии она, обретя многочисленные подтверждения, стала основой теории природных очагов инфекционных заболеваний, окончательно сформулированной и развитой знаменитым советским эпидемиологом Евгением Павловским.

Микроорганизмы, известные нам как возбудители опасных болезней, на самом деле являются стабильными элементами определенных природных сообществ. За время долгой совместной эволюции они «притерлись» к своим постоянным хозяевам, минимизировав причиняемый им вред, а часто и вовсе сводя его к нулю.

Одновременно у них выработались специфические жизненные циклы и эффективные механизмы заражения, обеспечивающие их передачу от одного поколения хозяев к другому. Но когда в эту сбалансированную систему вторгается несвойственный ей вид, например человек, безвредные для своих «законных» хозяев возбудители атакуют его со всей яростью прирожденных убийц.

Результатом становятся тяжелейшие инфекционные болезни, характерные для строго определенных местностей — природных очагов. При этом невозможно надеяться когда-либо полностью ликвидировать эти болезни в этих местах, по крайней мере без полного разрушения занимающих их экосистем.

Во всех учебниках и руководствах, где излагается эта теория, первой и главной иллюстрацией к ней служит именно чума. В самом деле, сегодня в мире насчитывается много десятков природных очагов чумы, где ее возбудитель стабильно и долговременно циркулирует в природных популяциях грызунов.

Его переносчиком служат блохи — активные кровососы, во множестве обитающие в норах грызунов и легко меняющие хозяев. Блохи же обеспечивают передачу возбудителя от диких грызунов человеку — либо непосредственно (как правило, при вторжении человека в природный очаг чумы), либо путем периодического заражения чумой синантропных (связанных с человеком) грызунов — мышей и особенно крыс.

Есть и другие, более экзотические пути передачи инфекции человеку (например, через мясо заболевших домашних животных, чаще всего верблюдов), но сути дела это не меняет: человек — лишь случайная жертва возбудителя, эволюционно приспособленного к взаимодействию совсем с другими видами млекопитающих.

Правда, как раз для третьей пандемии чумы (в ходе которой был открыт ее возбудитель, выяснены механизмы заражения и заложены основы природно-очаговой теории) были характерны явления, не вполне укладывавшиеся в эту схему. Особенностью этой пандемии, начавшейся в 1894 году и постепенно угасшей в первой половине 1920-х, было то, что она оказалась чисто «портовой» — всемирное распространение инфекции обеспечили корабельные крысы и их блохи.

Вспышки чумы наблюдались исключительно в крупных портовых городах и по соседству с ними. Чума не закрепилась среди крысиного населения самих портов, но в прилегающих к ним районах возникли устойчивые очаги инфекции, основой для которых стали местные грызуны. Именно во время третьей пандемии чума проникла в Северную и Южную Америки, закрепилась на западном и восточном побережьях Африки, образовала устойчивые очаги в прибрежных районах Южной и Юго-Восточной Азии.

Это мгновенное (в течение двух-трех десятилетий) возникновение очагов в любом климате и на базе множества разных, незнакомых прежде с чумной палочкой видов как-то очень мало походило на «длительную совместную эволюцию» возбудителя, переносчика и хозяина.

Впрочем, странным представлялось уже само видовое обилие хозяев и переносчиков чумы. Конечно, упомянутая выше цифра — 235 видов — включает множество случайных жертв вроде человека. Но даже после самого строгого отбора в списке «штатных» хозяев чумного микроба остаются многие десятки видов грызунов, представляющих все три основные ветви этой группы, а также пищухи из близкого к грызунам отряда зайцеобразных.

Циркуляцию микроба среди всего этого разномастного и разнокалиберного зверья обеспечивают более 120 видов блох. При этом чумная палочка «хватается» за любые доступные пути заражения, что тоже непохоже на результат длительной эволюции, в ходе которой вид обычно сосредотачивается на шлифовке и совершенствовании наиболее эффективных схем.

Даже ее уникальная технология — блокирование пищеварительного тракта кровососа — выглядит скорее жульнической уловкой, дающей тактический выигрыш за счет стратегического проигрыша: ведь тем самым она снижает численность собственных переносчиков! Можно было бы предположить, что, сдерживая численность блох, она тем самым оказывается полезной для своих теплокровных хозяев, если бы на деле она не была столь же беспощадной и к ним.

Среди грызунов, хозяев возбудителя чумы, нет такого вида, в котором он не вызывал бы регулярных эпизоотий. И хотя они не столь опустошительны, как эпидемии чумы среди людей, популяции грызунов явно терпят от них больший урон, чем от любого количества блох.

Все это наводит на мысль о том, что взаимоотношения чумной палочки с ее природными хозяевами и переносчиками находятся на самой начальной стадии совместной эволюции. И что, вероятно, этот микроб с его безоглядно эгоистическим способом существования в эволюционном смысле отчаянно молод. Откуда же он такой взялся?

Как бактерия очумела

В последние десятилетия минувшего века микробиология, вооружившись методами молекулярной генетики, выяснила много нового об эволюционном родстве болезнетворных микроорганизмов. Близкая родня отыскалась и у чумной палочки. Ею оказалась Yersinia pseudotuberculosis — возбудитель псевдотуберкулеза.

Причем особо тесное родство с чумным микробом обнаруживает так называемый серотип 1 — самый молодой, самый способный к заражению и самый географически северный подвид Y. pseudotuberculosis. Его генетическое сходство с возбудителем чумы даже выше, чем с некоторыми серотипами собственного вида. Это позволяет предположить, что он не просто близкий родич чумной палочки, а ее прямой эволюционный предок.

Насколько сходны эти две бактерии генетически, настолько же они различаются экологически. Несмотря на грозное название, Y. pseudotuberculosis выступает в роли возбудителя болезни лишь «по случаю». По своей основной «специальности» это сапрофит — потребитель мертвой органики.

Он охотно размножается в экскрементах, вокруг захороненных в земле трупов и т. д., умеет сам делать все необходимые аминокислоты (в отличие от чумной палочки, которая должна получать целый ряд аминокислот в готовом виде из окружающей среды).

Правда, он не прочь попаразитировать в кишечнике теплокровных и даже имеет для этого «запасной» набор ферментов, активизирующихся только при температуре около 37 градусов. Но в кровь не выходит — там его немедленно сожрут макрофаги, а главное — он не умеет передаваться от зараженного животного здоровому.

Чтобы обрести способность к заражению, микробу псевдотуберкулеза надо некоторое время пожить на почвенной органике. Последнюю, правда, может заменить содержимое кишечника живой блохи, но только если температура тела насекомого не превышает 10 градусов.

Любовь к холоду — отличительная особенность этого микроба. При температуре от 4 до 10 градусов он не только интенсивно размножается, но и отращивает жгутики, позволяющие ему активно передвигаться.

Вызываемые им расстройства получили название «болезнь холодильников». Эта бактерия обожает селиться на залежавшихся в холодильнике продуктах. При отрицательных температурах она, конечно, неактивна, но может годами сохранять жизнеспособность, а вот на прямом солнечном свету погибает за полчаса. Не любит и высушивания — в сухой среде гибнет максимум через двое суток.

Когда и почему этот почти мирный пожиратель отбросов превратился в беспощадного убийцу? Ответить на этот вопрос попытались российские ученые Виктор и Нина Сунцовы. Предложенный ими ответ можно начать с того, что все первичные, возникшие без участия человека природные очаги чумы приурочены к регионам с засушливым климатом: сухим степям, полупустыням, пустыням, горам.

Казалось бы, в этих сухих солнечных краях вообще нет места для Y. pseudotuberculosis. Однако он может найти укрытие в норах грызунов, всегда темных и достаточно влажных и к тому же богатых питательной средой (как известно, норные грызуны отводят специальный отсек норы под туалет).

Там же, в грызуньих норах обитают бесчисленные блохи. Сами они кормятся на хозяевах нор, а их личинки живут в гнездовой подстилке, питаясь сухими органическими остатками (в том числе экскрементами взрослых блох, содержащими немалое количество недопереваренной крови). Это разделение сохраняется и там, где грызуны впадают в зимнюю спячку: взрослые блохи продолжают жить на спящих зверьках, личинки копошатся в подстилке.

Но в самом северо-восточном углу сухих степей — в Забайкалье и северной Монголии — грунт зимой промерзает на очень большую глубину. И хотя у обитающих там монгольских сурков-тарбаганов глубина семейных нор доходит до 3,5 метра, во второй половине зимы даже в их спальных каморках стоит настоящий мороз.

Единственным местом с температурой выше нуля остается сам сурок, хотя температура его тела большую часть времени спячки не превышает 5 градусов (и лишь несколько раз за зиму ненадолго возрастает до обычных 37), это все же гораздо лучше, чем минус 8 градусов в остальном гнезде. Спасаясь от мороза, личинки блох переходят на спящего сурка. А больше всего их собирается на его морде, откуда исходят слабые и редкие волны чуть теплого воздуха.

Там они и остаются до окукливания, питаясь единственным доступным кормом, обгрызая слизистую оболочку ротовой полости зверька и слизывая выступающую на ранках кровь. Фактически половину спячки тарбаганы проводят с постоянно кровоточащим ртом: при температуре тела сурка в 4–5 градусов кровотечение из таких ранок продолжается сутками, хотя у активных зверьков оно прекратилось бы в течение нескольких минут.

Надо еще учесть, что тарбаганы имеют привычку спать, свернувшись клубочком, уткнув морду в основание хвоста и прикрыв ее передними лапами. При этом шерсть под хвостом, подушечки лап и даже морда у них испачканы экскрементами: перед залеганием в спячку они лепили из грунта и собственного помета длинную пробку, затыкающую вход в нору, чтобы зимой его не раскопал хищник.

И все встает на свои места. Несколько месяцев подряд на периферию кровеносной системы сурков регулярно попадают частицы фекалий вместе с населяющим их микробом Y. pseudotuberculosis. Кровь зверьков большую часть времени охлаждена до идеальной, с точки зрения этого микроба, температуры и иммунно неактивна — заходи и пользуйся. А редкие и короткие подъемы температуры создают идеальный режим для естественного отбора форм, способных стать настоящими кровяными паразитами.

Сунцовы предполагают, что это произошло во время одного из последних оледенений — сартанского, когда зона глубокого зимнего промерзания грунта перекрылась с зоной сухих степей. Это позволяет датировать рождение чумного микроба вполне конкретным временем: 15–22 тысячи лет назад. Что, кстати, неплохо согласуется с данными «молекулярных часов», согласно которым Y. pestis и Y. pseudotuberculosis отделились друг от друга не раньше 20 и не позже полутора тысяч лет назад.

Страшная болезнь, унесшая жизни сотен миллионов людей и неоднократно менявшая историю многих стран, возникла только потому, что где-то в безлюдных степях Забайкалья местные сурки ложатся в зимнюю спячку с немытыми лапками.

Человек помогает чуме

Принято считать, что для любой давно известной болезни в народной медицине найдется более или менее эффективное средство. К сожалению, «рецепты» традиционных культур в случае эпидемий особо опасных инфекций (и прежде всего чумы) не подтверждают этот оптимистический взгляд.

Выдающийся советский микробиолог Лев Зильбер, руководивший в 1930 году подавлением вспышки чумы в азербайджанской части Нагорного Карабаха, вспоминал позднее, что на местных кладбищах кто-то регулярно вскрывал недавние чумные захоронения.

Расследование показало, что это делали не диверсанты-самоубийцы, а родственники похороненных. Оказывается, согласно местному поверью, если члены семьи умирают один за другим, нужно выкопать того, кто умер первым, вырезать определенные части внутренних органов (сердца, печени) и съесть их, чтобы покойник «не тянул за собой живых». Излишне говорить, что в условиях эпидемии чумы реальный результат обычая был строго обратным.

В православных странах более распространенной практикой в случае любых эпидемий было поклонение «чудотворным» иконам — с обязательным целованием. В дни последней эпидемии чумы в Москве в сентябре 1771 года объектом такого массового поклонения стала икона Боголюбской Божьей Матери, выставленная у Варварских ворот Китай-города.

Понимая, к чему это может привести, архиепископ Амвросий велел убрать икону, что вызвало в Москве бунт. 15 сентября восставшие захватили и разгромили Чудов монастырь в Кремле, а на следующий день ворвались в Донской монастырь и растерзали владыку Амвросия, поплатившегося жизнью за попытку спасти свою паству.

Впрочем, жадность и безответственность могут помочь чуме не меньше, чем суеверие и невежество. 27 июня 1899 года в порт Сан-Франциско вошло японское судно «Ниппон-мару». В ходе санитарной проверки на карантинной стоянке (дело происходило во время третьей пандемии чумы) в трюме были обнаружены два японца-безбилетника с признаками чумы.

Портовая санитарная служба закрыла порт на карантин, однако его владельцы, которым это грозило крупными убытками, вскоре добились ликвидации службы и снятия режима карантина. Так в Северную Америку пришла чума, быстро образовавшая цепочку природных очагов на западе и юго-западе США, а также в Мексике и Канаде. Эту историю нелишне вспомнить всякий раз, когда облеченные властью лица требуют, чтобы «экспертизы не мешали экономическому развитию страны».

Финал или антракт?

Гипотеза Сунцовых наилучшим образом объясняет всю известную на сегодня совокупность фактов, относящихся к возникновению чумного микроба и его взаимоотношениям с природными хозяевами и переносчиками. Тем не менее она остается лишь гипотезой и вряд ли когда-нибудь может быть строго доказана.

Впрочем, даже если считать происхождение чумы разгаданным, у грозной болезни остается еще немало загадок. Как принято считать, естественным резервуаром чумы служат дикие грызуны. Присутствие в них микроба проявляется в виде регулярных эпизоотий с гибелью зверьков. В одних очагах (Центрально-Кавказском, Тувинском, Горно-Алтайском) они происходят практически каждый год, в других — реже. Есть очаги, в которых эпизоотий не бывает и по нескольку лет.

Может быть, микроб уже научился существовать в организме хозяина, не причиняя ему вреда? Но результаты микробиологического мониторинга (постоянно проводимого во всех известных очагах) показывают: в крови грызунов чумной палочки нет. Нет год, два, три… А потом она откуда-то вновь появляется.

В 1990-е годы возбудитель чумы был обнаружен в крови грызунов, обитающих в районе станицы Курской (Ставропольский край), где перед этим его не находили 58 лет. В 2003 году после полувекового перерыва ожил очаг в районе алжирского города Оран. Где же скрывается микроб в те годы, когда его не находят в грызунах?

Еще в 1960-е годы иранские исследователи выдвинули гипотезу так называемой «теллурической» чумы, согласно которой чумной микроб может десятки лет существовать в скопившихся в норах грызунов органических остатках или даже просто в обогащенной органикой почве. Эта гипотеза вновь обрела популярность после открытия близкого родства чумной палочки с заведомым сапрофитом Y. pseudotuberculosis: может быть, возбудитель чумы способен возвращаться к своей прежней «профессии»?

Косвенных доводов в пользу этой гипотезы можно привести немало, однако никому до сих пор не удалось доказать возможность размножения чумного микроба вне тела млекопитающего или насекомого. Правда, из почвы чумную палочку выделяли неоднократно, начиная еще с Йерсена, но эти штаммы оказывались невирулентными (неспособными к заражению), и не было никаких доказательств их длительного существования в почве.

Сегодня в мире ежегодно регистрируется несколько сотен случаев заболевания чумой. Абсолютное большинство (более 90%) приходится на две страны — Демократическую Республику Конго и Мадагаскар (в обоих случаях речь идет о вторичных, «крысиных» очагах, возникших в ходе третьей пандемии).

Причины ясны: крайняя бедность, политическая нестабильность и как следствие — отсутствие сколько-нибудь эффективного общественного здравоохранения. Оно абсолютно необходимо для выявления первых случаев страшной болезни и организации отпора ей.

Сегодня медикам есть чем встретить чуму: ее возбудитель весьма чувствителен к антибиотикам; несколько дней регулярных инъекций стрептомицина или тетрациклина приводят к полному выздоровлению. Интенсивное лечение, поддержанное реанимационными мерами, спасает даже тех больных, у которых начался общий сепсис.

Имеется и арсенал профилактических средств: еще в 1897 году Владимир (Зеев) Хавкин — российский врач, возглавлявший борьбу с чумой в Бомбее, создал первую в мире вакцину от этой болезни. За век с лишним таких вакцин было разработано довольно много, и хотя ни одна из них не дает 100-процентной гарантии от заражения, их эффективность вполне достаточна, чтобы предотвратить перерастание вспышки в эпидемию. Все это вместе дает возможность даже небогатым и технологически не очень развитым странам успешно противостоять чуме.

Примером этого может служить Вьетнам: в 1960-е годы, во время войны и американской интервенции, на эту страну приходилось больше половины всех случаев чумы в мире. Но начиная с 1990-х годов там отмечались лишь все более редкие отдельные вспышки, хотя на юге страны еще сохраняются активные вторичные очаги.

Что касается Европы, то в ней чумы нет уже около 300 лет (не считая единичных случаев в портовых городах), и это понятно: современный европеец почти не имеет шансов быть укушенным блохами диких грызунов.

Сложнее понять, почему с 1979 года не было ни одного случая заболевания чумой на территории России, где расположены 11 природных очагов болезни, цепь которых охватывает с запада и севера Каспий и по южноуральским и южносибирским степям уходит к Забайкалью. В них есть и возбудитель, и его резервуар, и переносчик. (В 2010-х в России было зафиксировано три случая чумы без летальных исходов. — Прим. Vokrugsveta.ru)

Некоторые очаги довольно густо заселены людьми, а местами грызуны — хозяева чумной палочки (сурки, суслики) служат объектами промысла. А случаев чумы нет, хотя, например, в США ею ежегодно заражаются около десяти человек. Только в одном очаге на севере штата Аризона в 1977–2000 годах отмечено 48 таких случаев, в том числе 8 — со смертельным исходом.

Конечно, Противочумный центр Минздрава России — одна из самых высокопрофессиональных и эффективных организаций такого рода в мире, однако трудно поверить, что он настолько превосходит Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Приятно, конечно, думать, что «царица болезней» побеждена навсегда. Но, возможно, она просто взяла паузу и готовится к следующему походу.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 7, июль 2008, частично обновлен в августе 2025