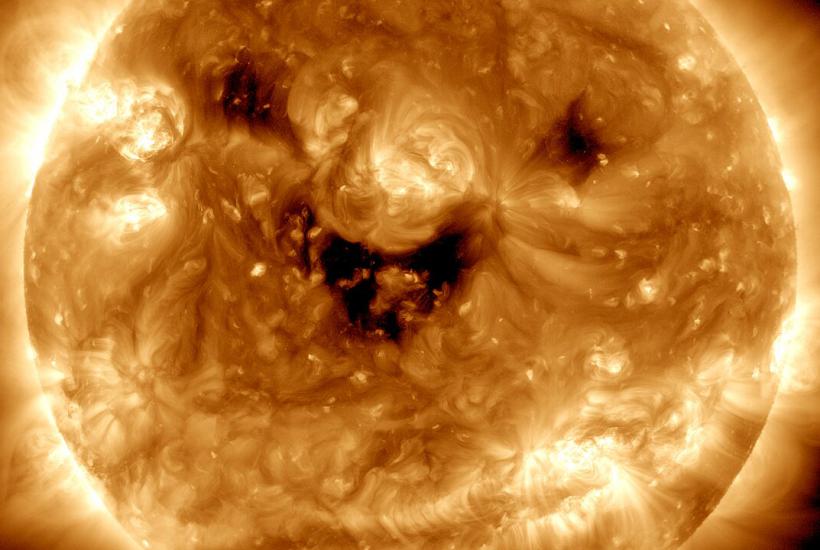

Звезда смерти: изменения Солнца имеют кастастрофические последствия

Недавнее исследование учёных указывает на возможную причину неожиданного всплеска солнечной активности в период текущего солнечного максимума.

По мнению исследователей, здесь может быть замешан малоизученный 100-летний цикл, который только начинает разворачиваться. Если гипотеза подтвердится, в ближайшие десятилетия солнечная активность продолжит нарастать, угрожая космическим аппаратам на орбите Земли и радуя землян яркими полярными сияниями. Впрочем, не все специалисты спешат разделить оптимизм авторов открытия.

Солнечная активность подчиняется циклам. Самый известный из них — 11-летний цикл солнечных пятен, когда звезда проходит путь от спокойствия (солнечный минимум) до хаотичных вспышек и выбросов плазмы (солнечный максимум). Этот процесс сопровождается сменой магнитных полюсов Солнца и изменением числа тёмных пятен на его поверхности. Однако существуют и более длительные ритмы. Один из них — цикл Хейла, определяющий движение магнитных полос по солнечному диску и влияющий на формирование 11-летних колебаний. Историкам известны и тысячелетние тренды: например, минимум Маундера (1645-1715 годы), когда Солнце надолго "успокоилось".

Особняком стоит менее популярный столетний цикл Глейссберга (CGC). Он выражается в том, что каждые 80-100 лет интенсивность солнечных циклов то усиливается, то затухает. По мнению физика Скотта Макинтоша из компании Lynker Space, CGC связан с едва заметными колебаниями магнитных полей в солнечных полушариях, которые слегка корректируют цикл Хейла. Правда, изучен этот феномен пока слабо.

Группа исследователей под руководством Кэлвина Адамса из JILA (Колорадский университет в Боулдере) предложила способ отследить столетний цикл косвенно — через поток протонов во внутреннем радиационном поясе Земли (одном из двух поясов Ван Аллена). Логика такова: когда Солнце активничает, его излучение раздувает верхнюю атмосферу, и она начинает поглощать больше заряженных частиц. В результате поток протонов в ближнем к Земле радиационном поясе падает. И наоборот: в спокойные годы число протонов растёт.

Проанализировав данные со спутников NOAA за последние десятилетия, учёные обнаружили любопытную картину. За 20 лет поток протонов увеличивался (сигнал снижения солнечной активности), но примерно с прошлого года начал падать. Отсюда следует вывод: мы, возможно, только что прошли минимум столетнего цикла Глейссберга. Значит, средняя солнечная активность пойдёт вверх, считают авторы работы, опубликованной в журнале "Космическая погода" 2 марта.

Зацепкой для наблюдений стала Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА) — провал магнитного поля Земли над Южной Америкой и Атлантикой. Здесь защитный "щит" планеты ослаблен, и протоны из радиационного пояса долетают до орбит спутников NOAA. По сути, эти аппараты смогли "заглянуть" вглубь пояса, не погружаясь в него напрямую (что технически крайне сложно).

Нынешний, 25-й цикл солнечных пятен (SC25) стартовал официально в начале 2024 года и сразу удивил экспертов. Предыдущий максимум (SC24, 2014-2015 годы) был на редкость спокойным, и на этом фоне NASA с NOAA прогнозировали столь же мирное поведение Солнца. Но вышло наоборот: SC25 преподнёс несколько сюрпризов, включая мощнейшую за 500 лет геомагнитную бурю в мае 2024-го, вызвавшую фантастические полярные сияния.

Новое исследование объясняет эту "неправильность" как раз выходом из минимума CGC. Получается, что SC24 был самым вялым циклом за столетие, а текущий возврат к "обычному режиму" лишь наверстывает упущенное. Ранее (в 2023–2024 годах) другие работы уже намекали на причастность столетнего цикла к неразберихе с солнечными пятнами, но теперь впервые появились признаки, что минимум CGC уже пройден.

Если гипотеза верна, ближайшие солнечные циклы останутся активными, а около 2080-х годов (в районе 28-го цикла солнечных пятен) возможен пик столетнего цикла Глейссберга. По "приблизительным прикидкам" Кэлвина Адамса, солнечная активность может тогда вдвое превысить сегодняшний уровень. Разумеется, всё это с оговорками: влияние CGC на пятна "немного непостоянно", признаёт учёный.

Чем грозят такие подъёмы? Прежде всего, рисками для спутников. Всплески солнечного излучения раздувают верхнюю атмосферу Земли, и аппараты на низких орбитах начинают быстро тормозиться и сходить с орбиты. За последние годы это уже погубило несколько космических аппаратов, а в будущем проблема усугубится: частные "мегасозвездия" спутников (SpaceX Starlink и аналоги) не всегда учитывают долгосрочные изменения космической погоды. Рост радиации также опасен для будущих астронавтов — будь то лунные базы, марсианские миссии или туристические суборбитальные полёты.

Далеко не все коллеги безоговорочно принимают выводы Адамса и его команды. Скотт Макинтош считает, что годового снижения потока протонов маловато для громких заявлений — вдруг это просто флуктуация Солнца? К тому же у исследователей пока нет надёжной базы для сравнения циклов Глейссберга: точные спутниковые измерения ведутся лишь 30-40 лет (а сам CGC длится около века). Неясен и механизм взаимодействия столетнего цикла с 11-летним.

Тем не менее, Макинтош признаёт работу "захватывающей" и "проведенной с лучшими намерениями". Даже если CGC пока загадка, он, видимо, вплетён в ткань солнечной цикличности. А значит, через пару лет накопления данных гипотеза либо окрепнет, либо уступит место новым теориям.

Уточнения

Со́лнце — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.