Шестое чувство: как работает интуиция?

Шаманы называли ее «голосом духов», философы — «чистым разумом», а психологи XX века списывали на воображение. Но сегодня ученые могут показать на снимках МРТ, какие именно участки мозга загораются, когда мы «просто знаем» что-то без объяснений. Ученые утверждают: интуиция —сложный нейробиологический механизм, который наш мозг выработал за миллионы лет эволюции. Как именно работает этот механизм? И что нового об этом феномене за последние годы узнали ученые?

Загадка интуиции

Интуиция — это способность мгновенно понимать что-то или принимать решения, минуя многоступенчатый осознанный анализ. Ее часто называют «шестым чувством», «внутренним голосом» или даже «когнитивной магией». Но исследования показывают: за этим феноменом стоят сложные нейробиологические механизмы, а не мистика.

При этом интуиция может быть и действенным инструментом научного познания. История науки знает немало случаев, когда именно внезапное озарение приводило к революционным прорывам мысли. Когда логика заходила в тупик, на помощь приходило «чутье» — и оказывалось поразительно точным.

· Август Кекуле и структура бензола (1865 г.)

Химики долго не могли понять, как устроена молекула бензола. Экспериментальные данные показывали несоответствие известным формулам. В 1865 году после долгих лет бесплодных попыток разгадать структуру бензола измученный Август Кекуле в полудреме увидел необычный сон: сначала перед ним закружились танцующие атомы, затем они вытянулись в извивающиеся змееподобные цепи, и вдруг одна из змей схватила себя за хвост, образуя кольцо. «Я проснулся, как громом пораженный… Остаток ночи я провел за размышлениями над следствиями этой гипотезы». Так родилась знаменитая циклическая формула бензола — шестиугольник с чередующимися связями, ставшая краеугольным камнем органической химии.

· Дмитрий Менделеев и периодическая таблица (1869 г.)

В феврале 1869 года 35-летний Дмитрий Иванович Менделеев совершил прорыв, который изменил химию навсегда — он создал Периодическую систему химических элементов. Но путь к открытию был неожиданным — он пришел к гениальной идее не только благодаря кропотливой работе, но и путем интуитивных предположений. Ученый даже оставил в таблице пустые места, уверенный, что там рано или поздно окажутся пока еще не открытые элементы. Менделеев даже описал заранее их свойства, причем удивительно точно. Например, предсказанная им плотность германия (5.5 г/см³) почти совпала с реальной (5.35 г/см³).

· Альберт Эйнштейн и теория относительности (1905 г.)

В 1905 году 26-летний Альберт Эйнштейн, работавший экспертом в патентном бюро, опубликовал четыре революционные работы, которые коренным образом изменили физику. Но путь к его открытию начался не со сложных вычислений, а с фантазии. В 16 лет Эйнштейн задался вопросом: «Что увидел бы я, если бы мог лететь рядом со световым лучом?» Физика того времени не могла объяснить парадоксы движения света и времени. Фантазия помогла Эйнштейну осознать: проблема не в свете, а в наших представлениях о пространстве и времени. Этот мысленный эксперимент привел его к идее относительности времени. Результат: специальная теория относительности перевернула науку.

· Розалинд Франклин и открытие структуры ДНК (1952 г.)

С начала 1950-х годов ученые бились над загадкой: как устроена молекула ДНК? В 1952 году англичанка Розалинд Франклин, биофизик и рентгенограф, изучая рентгеновские снимки, увидела четкий Х-образный узор. Хотя данные еще не были полностью обработаны, она мгновенно распознала ключевые признаки спиральной структуры ДНК. А к 1953 году Франклин, опираясь на свои расчеты, подтвердила уже на фактах: по структуре ДНК — это двойная спираль с фосфатным остовом снаружи.

История изучения интуиции: от мистики к науке

· «Анамнезис» и «нус»: интуиция в античной науке

В тени афинских храмов и александрийских библиотек рождались первые теории о природе интуиции. Греческий философ-идеалист Платон (≈ 428/427-348/347 г.г. до н. э.) называл ее «анамнезисом» — воспоминанием знаний, которые душа получила до рождения. Его ученик Аристотель (384-322 г.г. до н. э.) считал, что высшее знание достигается через «нус» — способность мгновенно постигать истину через активный ум, который «привносится извне». Интересно, что уже тогда интуицию противопоставляли аналитическому мышлению, считали ее даром богов. Причем Платон, например, считал интуитивное знание чище и совершеннее эмпирического.

XVII–XVIII века стали временем радикального пересмотра представлений об интуиции. Две противоборствующие школы — рационалисты и эмпирики — вели ожесточенные дебаты. Рене Декарт (1596-1650) видел в интуиции «свет разума» — прямое постижение очевидных истин. Джон Локк (163-1704) и Дэвид Юм (1711-1776) отвергали врожденные идеи, связывая интуицию с опытом.

Спор остался неразрешенным, но важный вывод был сделан: интуиция — не мистика, а часть познания.

· XIX век: психология открывает бессознательное

До XIX века интуиция считалась загадочным феноменом, но Зигмунд Фрейд превратил ее в предмет изучения. Он показал, что психика подобна айсбергу: сознание — лишь верхушка, а основная часть скрыта в бессознательном. Интуиция, по Фрейду, — это прорыв скрытых процессов в сознание, а оговорки и случайные ошибки — ключ к их расшифровке. Его ученик Карл Юнг пошел дальше, введя понятие коллективного бессознательного — общего для всех людей «хранилища» архетипов (универсальных образов, таких как Герой или Тень). Юнг также описал синхроничность — значимые совпадения, которые интуиция улавливает первой.

Интуиция под микроскопом: XX век и рождение науки о шестом чувстве

Еще в 1920-х психологи интересовались тем, как мозг обрабатывает информацию за пределами сознания. Эксперименты показали, что человек может реагировать на стимулы, которые даже не осознает, — это стало первым научным подтверждением того, что интуиция имеет под собой реальную основу.

· Эмоции и решения: теория соматических маркеров

В 1994 году нейробиолог Антонио Дамасио опубликовал книгу «Ошибка Декарта», доказав, что эмоции играют важнейшую роль в принятии решений. Теория соматических маркеров Дамасио утверждает, что эмоции и физиологические реакции (например, учащенное сердцебиение, напряжение мышц) ключевым образом влияют на процесс рационального выбора. Они служат «метками» (маркерами), которые помогают мозгу быстро оценивать варианты, даже до осознанного анализа. Например, неприятное ощущение в животе перед рискованной сделкой — это не просто тревога, а результат бессознательной оценки возможных последствий.

· Две системы мышления: как работает интуиция?

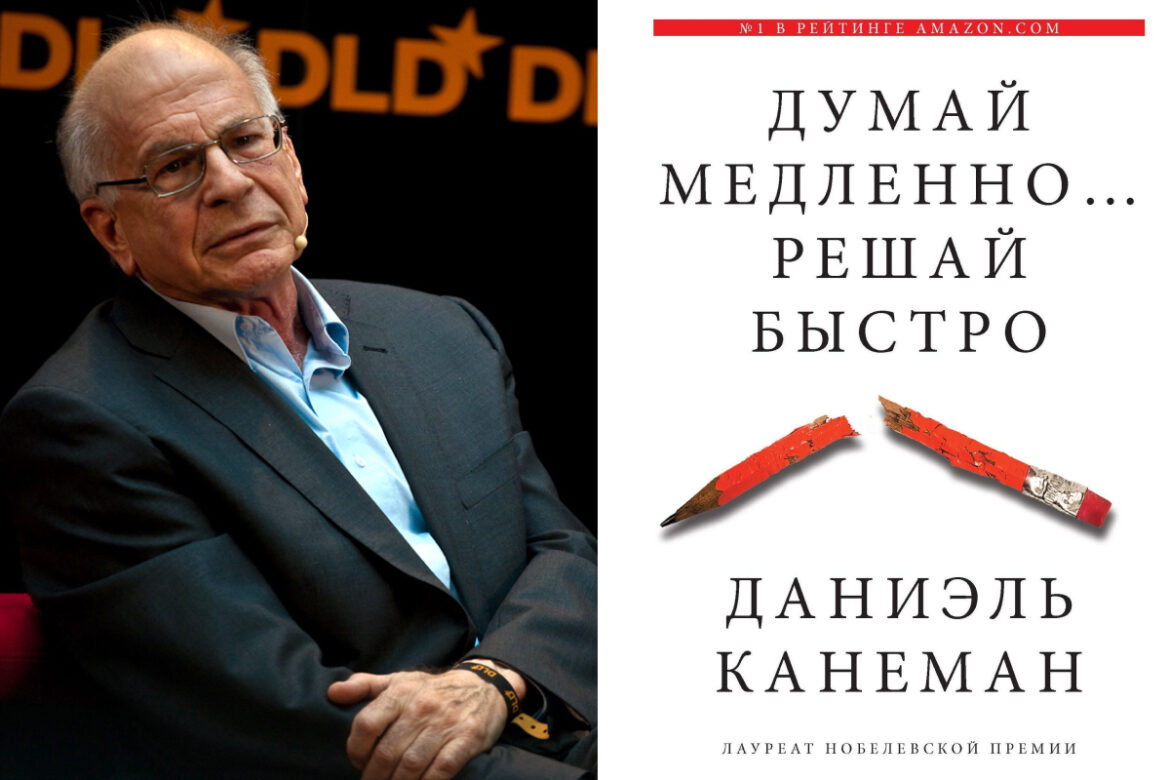

В 2002 году Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за теорию двух систем мышления (прим.ред.: премия вручена «за применение психологической методики в экономической науке»). Нобелевский комитет отмечал более ранние экспериментальные работы 1970-90-х годов, однако концепция Канемана была полноценно сформулирована в его книге «Думай медленно… решай быстро» (2011) — уже после получения премии.

Согласно работе Канемана, существует 2 системы мышлений.

- Система 1 — быстрая, автоматическая.

- Система 2 — медленная, аналитическая.

Интуиция, по Канеману, — это результат работы системы 1, которая мгновенно обрабатывает прошлый опыт и выдает готовый ответ, минуя сознательное обдумывание.

· Метакогнитивная интуиция: когда мозг «знает, что не знает»

В 2011 году исследования британских когнитивных нейробиологов Стивена Флеминга и Патрика Хаггарда показали, что люди могут чувствовать свою неправоту, даже не понимая, в чем именно ошиблись. Этот феномен, названный метакогнитивной интуицией, объясняет, почему иногда мы внезапно меняем решение — мозг улавливает скрытые противоречия, которые еще не дошли до сознания.

Как работает интуиция

Интуиция долгое время считалась чем-то мистическим, но современные исследования раскрывают ее истинную природу — это сложный нейробиологический механизм, отточенный эволюцией. Наш мозг способен обрабатывать информацию и принимать решения задолго до того, как мы осознаем этот процесс. Давайте разберемся, как именно это происходит.

· Мозг принимает решение до того, как вы это осознаете

В 1983 году нейрофизиолог Бенджамин Либет провел эксперимент, поставивший под вопрос свободу воли. Участники наблюдали точку на вращающемся диске и должны были спонтанно решить согнуть палец, запомнив положение точки в момент осознания желания. Важно: участники не получали никаких инструкций о времени или частоте нажатий — решение было полностью добровольным.

Параллельно их мозговая активность фиксировалась с помощью ЭЭГ.

Результат оказался неожиданным: за 300–500 миллисекунд (то есть еще до осознанного решения) в дополнительной моторной коре возникал так называемый «потенциал готовности». Это означало, что мозг уже начал действовать раньше, чем человек «принимал решение».

Таким образом, многие наши «спонтанные» решения на самом деле подготовлены подсознанием заранее. Интуиция — это и есть момент, когда бессознательные вычисления прорываются в сознание.

· Тело знает раньше разума

В 1994 году нейробиологи Антуан Бешара и Антонио Дамасио провели эксперимент. Участникам предложили карточную игру с четырьмя колодами: две «опасные» давали крупные выигрыши, но еще более крупные проигрыши, и две «безопасные», которые приносили небольшой, но стабильный доход. Уже через 30-50 попыток игроки начинали инстинктивно избегать «опасных» колод, хотя не могли объяснить почему. Датчики зафиксировали: их ладонь потела при касании «плохих» карт за 10 секунд до осознанного выбора.

· Нейроанатомия озарения

История открытия структуры бензола Августом Кекуле (1865) — классический пример интуитивного прорыва. Современная нейробиология объясняет этот процесс:

- фоновый анализ — месяцы работы создали в мозге базу данных о проблеме;

- случайный триггер — образ змеи (возможно, из алхимических символов) активировал нужные нейронные связи;

- мгновенный инсайт — синхронизация передней поясной коры (обнаружение ошибок) и гиппокампа (память).

Современные исследования показывают, что инсайт сопровождается характерной нейронной активностью за доли секунды до осознания решения. Процесс, как правило, сопровождается выбросом нейромедиаторов: норадреналина (обостряет внимание); дофамина (фиксирует успешное решение); серотонина (сдерживает эмоциональный фон).

Вот как выглядит «нейронная карта» интуиции, распределенная по структурам мозга от миндалины до префронтальной коры

Например: вы видите подозрительную тень в темноте, и мозг мгновенно запускает «режим тревоги». Миндалевидное тело распознает угрозу за 12 миллисекунд — быстрее, чем моргание. Островковая доля считывает сигналы тела: учащенный пульс и напряжение превращаются в четкое «что-то не так». Базальные ганглии ищут в памяти похожие ситуации и выдают решение: «Беги!» Орбитофронтальная кора оценивает риски, помогая выбрать оптимальное действие — не панику, а быстрый уход. Весь процесс занимает доли секунды. Чем больше практики, тем точнее работает эта «внутренняя сигнализация» в рамках своей отрасли, например, у врачей, военных, трейдеров.

Будущее интуиции в научном познании

Уже сегодня нейробиологи разрабатывают интерфейсы, способные расшифровывать сигналы нашего подсознания, а искусственный интеллект учится имитировать интуитивные процессы.

Всеволод Давыдов, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга, комментирует «ПОИСКу»:

Интеграция интуитивного познания в технологии будущего очень перспективна. Долгое время научное мышление считали антиподом интуиции, но сейчас эта парадигма меняется. Канеман показал, что у нас есть две системы мышления — быстрая интуитивная и медленная рациональная. И именно их сотрудничество, а не противопоставление, дает лучшие результаты. Это может серьезно изменить наше понимание искусственного интеллекта.

В образовании мы постепенно отходим от чисто аналитических методов, понимая важность интуитивного схватывания целостных паттернов. Дамасио обнаружил, что эмоции всегда присутствуют в процессе рассуждения. Они помогают запоминать факты, которые потом пригодятся для принятия решений. Это открытие может сильно повлиять на педагогику. Особенно интересно использование интуиции в областях с высокой неопределенностью – в медицинской диагностике, управлении сложными системами. Как метко заметил Дамасио, иногда быстрая реакция лучше долгих размышлений.

По словам Всеволода Давыдова, медицинские вузы внедряют программы развития клинической интуиции. Студенты разбирают сложные случаи и проходят симуляции, где нужно принимать решения с неполной информацией — как в реальной практике.

Проводятся также и эксперименты с творческим мышлением и техниками майндфулнесс (прим.ред.: упражнения, направленные на развитие осознанного присутствия) для доступа к интуитивным озарениям. Качество интуиции зависит от натренированности ума, так как наш опыт связан с эмоциями, а память фиксирует, насколько успешной была интуиция в прошлом.

Обретет ли интуицию искусственный интеллект?

На вопрос наличия в ИИ интуиции наш эксперт отвечает однозначно:

У современного ИИ нет интуиции в человеческом смысле. Дамасио называет эмоции "соматическими маркерами" — телесными сигналами, которые помогают быстро принимать решения без осознания всех логических шагов. Но для этого нужно тело, которого у ИИ нет.

Канеман считает интуицию результатом многолетнего опыта и тренировки, закрепленным на нейронном уровне. ИИ может учиться на больших данных, но у него нет тех нейробиологических механизмов, которые обеспечивают человеческую интуицию.

Тем не менее сейчас в области ИИ разрабатывают системы, которые могли бы сочетать силу нейронных сетей с интуитивным пониманием физического мира.

***

Таким образом, интуиция — не просто «шестое чувство», а эволюционный инструмент выживания, отточенный миллионами лет. Она позволяет врачам ставить диагнозы «с первого взгляда», трейдерам предчувствовать рыночные тренды, каждому из нас избегать опасностей, не успевая их осмыслить. Наука постепенно раскрывает тайну интуиции, и кто знает, возможно, в будущем мы научимся не только доверять внутреннему голосу, но и сознательно им управлять.

Валерия Стопичева

Изображение на обложке: Freepik