Почему балет «Дягилев» с Денисом Родькиным — не просто комплимент гениальному импресарио

На Новой сцене Большого театра 24 июня состоялась, пожалуй, самая ожидаемая премьера лета — двухактный балет «Дягилев» о легендарном импресарио XX века, благодаря которому весь мир заговорил о русском балете.

«Дягилев сделал три вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир — ему самому», писал о нем его современник Фрэнсис Стейгмюллер.

Сергей Дягилев открыл много талантов и привнес в балет множество инноваций, но сам оставался как бы за кулисами. В этот раз уже сам создатель «Русских сезонов» встал под свет рампы. И увидеть его в качестве персонажа, особенно в исполнении главного премьера Большого Театра Дениса Родькина — событие для зрителей, а для артистов балета — комплимент и дань уважения фигуре, на которую равнялись поколения. Но еще приятнее — увидеть его в окружении подопечных.

Мало собрать команду гениев, важно объединить их для создания чего-то большего, чем они сами. Сам Дягилев не был ни танцовщиком, ни композитором, ни художником, зато у него был дар организатора и продюсера. Его современник и композитор Клод Дебюсси говорил, что Дягилев может заставить плясать даже камни. Как мы увидим, Дягилев не просто виртуозно разрешал конфликты между творческими личностями, он побуждал их к экспериментам, раскрывал потенциал и делал так, чтобы о таланте узнало как можно больше людей. Создатели «Дягилева» последовали его примеру, привнося дух новаторства.

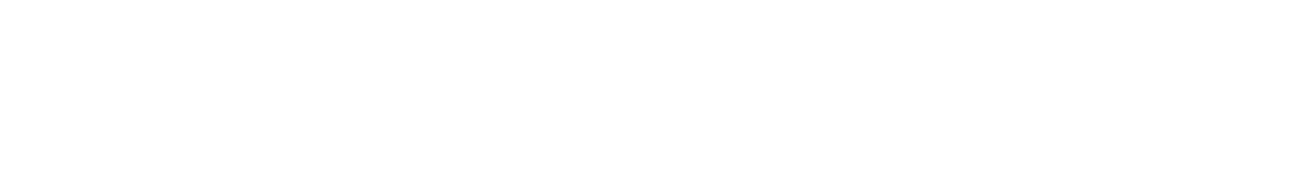

В балете заняты пять премьеров (впервые!), прима и первая солистка ГАБТа. Костюмы для постановки придумал дизайнер Игорь Чапурин, который не впервые создает образы для артистов балета, как на родине, так и за границей. За хореографию отвечал итальянец Алессандро Каггеджи, любовь к русскому балету которого чувствуется в каждом движении. За режиссуру — Сергей Глазков, прославившийся работами во МХАТе. Общими усилиями удалось показать балет, соединяющий в себе классические традиции и авангард.

Сюжет не охватывает всю биографию Дягилева, а лишь затрагивает тяжелый эпизод жизни. Как только открывается занавес, в зале нарастает мрачное предчувствие. Мы видим Дягилева с проседью в волосах (за нее он, кстати, получил шутливое прозвище «шиншилла»), который смотрит в зеркало, а в нем отражается его судьба. Появляется цыганка (тоже с седой прядью, будто зловещий двойник), которая предсказывает ему смерть от воды — в действительности так и случилось: маэстро умер в Венеции, которую называют «городом на воде». Знакомые вспоминали, что Дягилев был суеверным: он панически боялся заразиться, держал у себя амулеты и обереги против «дурных знаков» и даже во время прогулок по побережью в летний зной носил костюм.

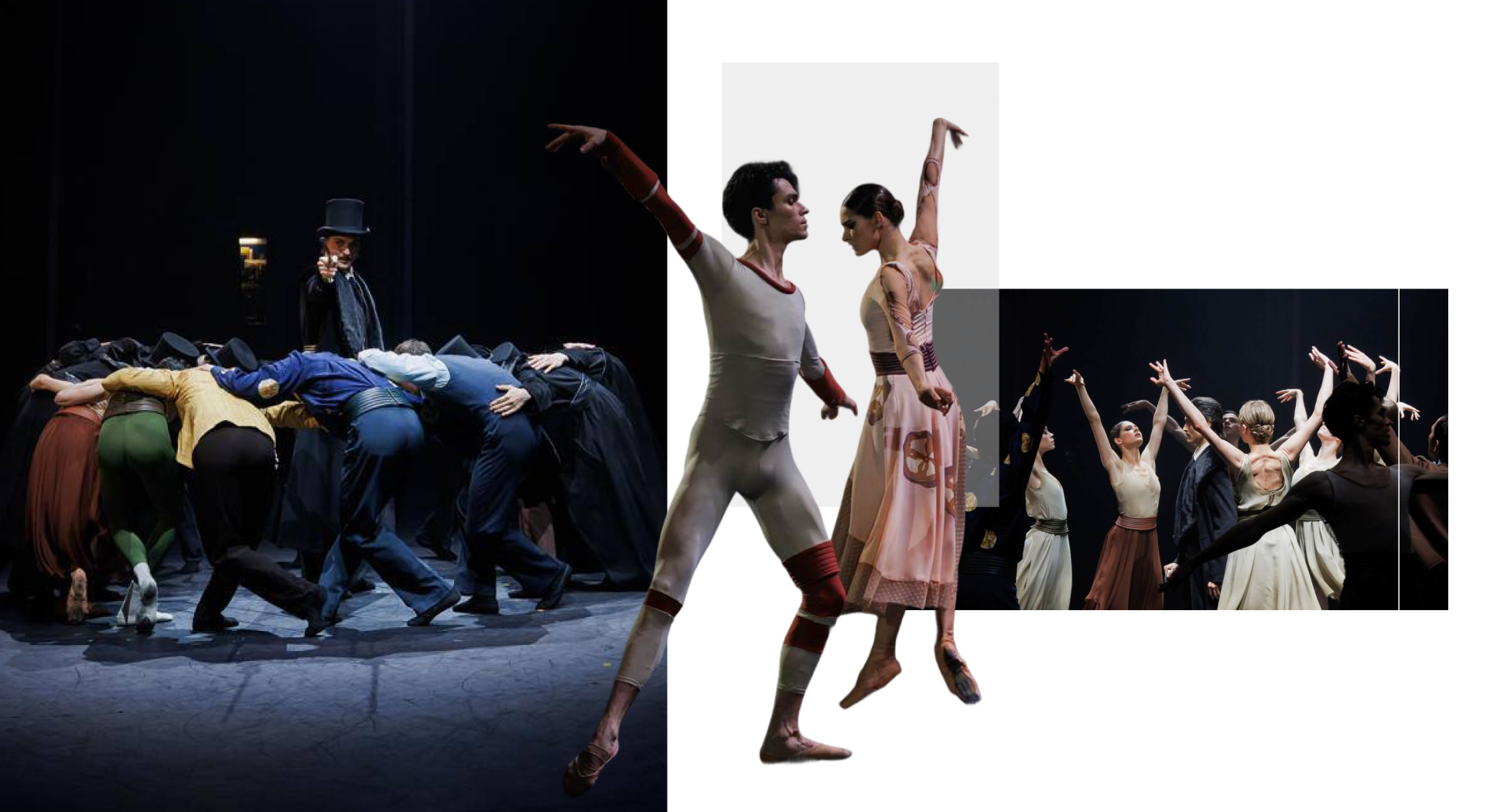

В исполнении Дениса Родькина также чувствуется присущий Дягилеву мистицизм (для премьера послужил вдохновением Воланд, и это чувствуется), который, однако, отказывается быть игрушкой в руках судьбы и не дает сломить свою волю. Он и есть душа труппы, но отнюдь не мягкотелый. Одно его присутствие превращает хаос в порядок. В первом акте он, как солнце, вокруг которого кружатся планеты: звезды балета Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина, хореограф Михаил Фокин, композитор Морис Равель и сценограф Леон Бакст. При этом следить хочется не только за главными героями, но и за артистами кордебалета, которые также остаются на виду на протяжении всего действия.

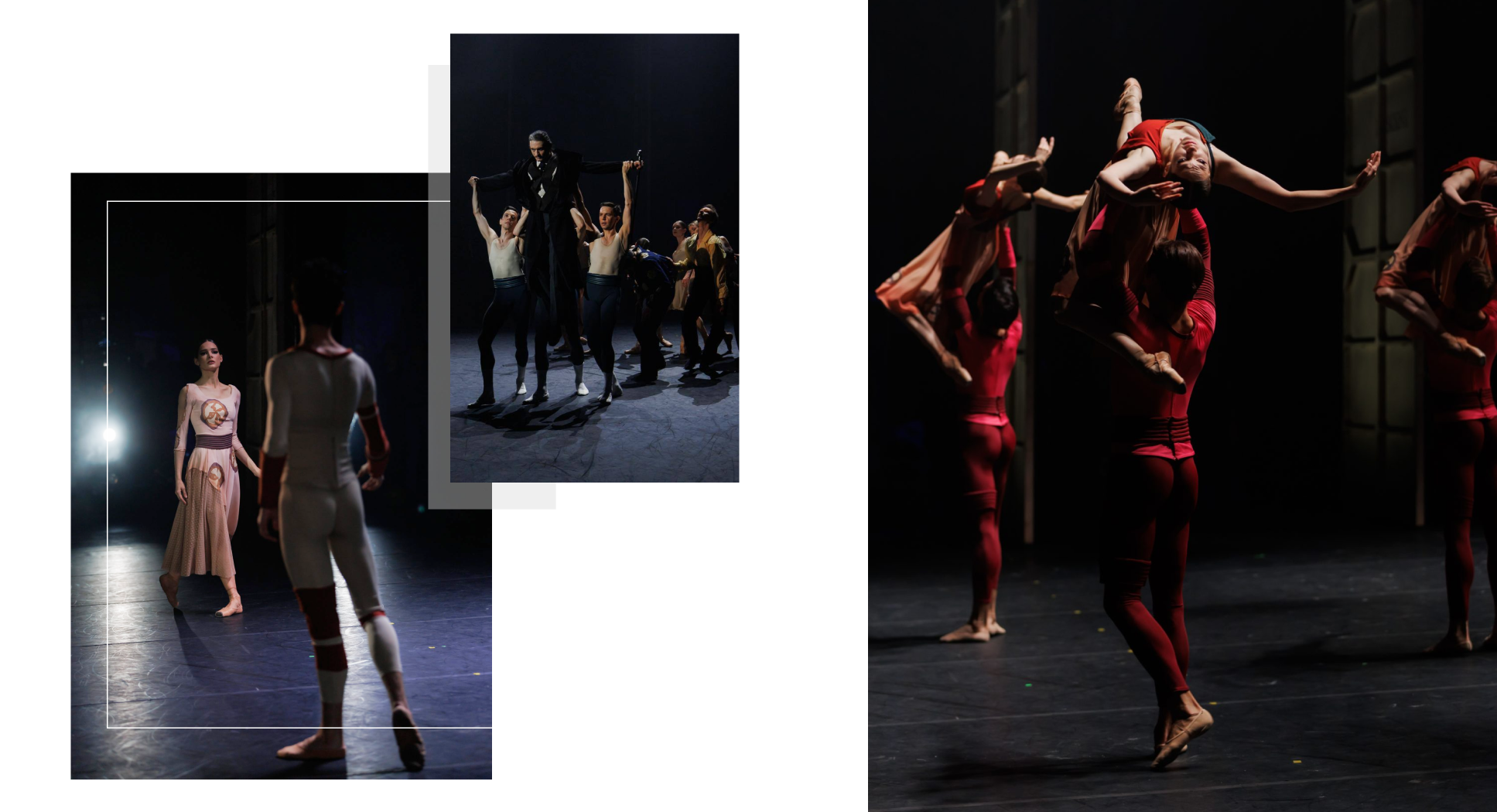

Если в начале Дягилев показан провидцем и глашатаем современного искусства, то во втором акте он предстает властным диктатором. Все действие представляет собой «балет в балете», и неслучайно из всей программы Ballets Russes был выбран один из наименее популярных у публики «Дафнис и Хлоя», при подготовке которого в труппе разгорелся конфликт. Дягилев настаивал, чтобы Равель (его играет Вячеслав Лопатин) написал музыку с русским народным характером, а французский композитор считал, что для античного сюжета больше подойдут пасторальные мотивы. Дягилев обожал искусство старой Европы, но уже тогда он чувствовал ветер перемен — и во всем склонялся к авангарду. Например, Фокин и Нижинский выступали без пуантов (здесь же все-таки Семен Чудин и Дмитрий Смилевски в пуантах).

Не стоит удивляться и славянским костюмам Карсавиной и Нижинского вместо греческих хитонов и тог. Да, они отсылают к другому непонятому в свое время публикой балету «Весна священная», который сегодня зрителями воспринимается, как перформанс. Казалось бы, причем тут языческая Русь и Древняя Греция? Здесь нет ошибки: как и в декорациях, отсылающих к кубизму. Ведь и сам Дягилев, обладавший прекрасной интуицией, балансировал между классикой и модернизмом. Игорь Чапурин, очевидно, отразил в костюмах и сценографии его творческие поиски.

Конфликты в дягилевской труппе были. И Карсавина в исполнении прекрасной Элеоноры Севенард действительно выступала буфером в спорах между Нижинским и Дягилевым. Зато ссора между Леоном Бакстом (его партию исполняет Денис Савин) и Нижинским, вероятно, была добавлена для драматизма: в реальности они дружили и восхищались друг другом. Да и Нижинский с удовольствием носил смелые эксперименты Бакста (чего только стоит скандальное «голое» трико в «Послеполуденном отдыхе фавна»).

Маловероятно, что создатели балета «Дягилев» решили запутать зрителя в фактах, поскольку в каждой детали чувствуется любовь к детищу гениального антрепренера. Скорее, нас приглашают к интеллектуальной игре, где за деталями скрыта история. Ведь и сам Дягилев, когда обращался к ориентализму или античности в сюжетах, не стремился к точности. Его задачей было вызвать эмоции. Когда французы освистали «Весну священную», Рерих был расстроен, а Дягилев считал, что провалом было бы равнодушие: «Вот это настоящая победа! Пускай себе свистят и беснуются! Внутренне они уже чувствуют ценность, и свистит только условная маска. Увидите следствие».

Также и теперь. Получается, как у лебедя, рака и щуки: все участники балета «Дягилев» свободно и творчески выразили любовь кумиру, но каким-то чудом у них получилось создать спектакль, который вопреки нестыковкам не рассыпался и все-таки поборол толстокожесть зрителей. Даже если совсем не знать деталей из истории дягилевской антрепризы, интуитивно искренность и мастерство чувствуются. Композиция балета закольцовывается зловещим пророчеством цыганки (обворожительная Анастасия Меськова), увлекающей за собой во тьму Дягилева.

После поклонов артистов возникает вопрос: «Что бы сказали о балете сам Сергей Дягилев и его труппа?». Возможно, они бы не со всем согласились, но им бы точно понравилось.