Прекрасная нетипичная история: «Мхатовский «Месяц в деревне» в городе Ефремов Тульской области

10.10.2024

Музей МХАТ открыл в Доме-музее И.А. Бунина в Ефремове Тульской области экспозицию, посвященную драматургии И.С. Тургенева, и в первую очередь спектаклю К.С. Станиславского «Месяц в деревне». Куратор выставки, заместитель директора Музея МХАТ Марфа Бубнова ответила на вопросы «Культуры».

— Как возникла идея выставки в Ефремове?

— К нам обратился сам Дом-музей Ивана Алексеевича Бунина с просьбой привезти им выставку, связанную с театром. Знаете, мы даже обрадовались. Развивать малые города, дружить с ними — безусловно, очень важно, это веяние времени, актуальный процесс, который происходит сейчас во многих музеях. В Ефремовском музее Бунина работают творческие люди, они придумывают новые проекты и, для того чтобы привлечь туристов в свой старинный город, стараются горожанам подарить новые впечатления. И это очень хорошо, когда люди, которые не всегда могут приехать на спектакли в Москву или побывать в Музее МХАТ, — в столице так много соблазнов! — смогут узнать о нашем музее и «прочитать» одну из страниц истории Художественного театра! Это интересно и полезно.

— Какое впечатление произвел на вас город Ефремов?

— Когда отправились в неведомый нам Ефремов, то долго ехали на машине, очень устали, и водитель в какой-то момент сказал: «Через шесть минут будем на месте». Естественно, не поверили — вокруг «чисто поле», ветер гуляет, бескрайнее пространство, русское раздолье и никаких намеков на цивилизацию… Поняли, почему город называли одним из оплотов российского земледелия и житницей Тульской губернии. Шофер тем временем ловко свернул и ровно через шесть минут притормозил около музея. Приехали и сразу начали работать. Город увидели только на следующий день. Чистый, ухоженный, два парка, вдоль улиц и переулков — цветы, четыре памятника Бунину. Вот уж, действительно, «уголок Швейцарии» на Красивой Мече.

— Почему в городе такой культ Бунина, и музей носит его имя — ведь писатель родился в Воронеже, а в юности жил в Ельце?

— Музей — мемориальный: в Ефремове с 1906 года жил его старший брат Евгений. Иван Алексеевич приезжал к нему неоднократно. В Ефремове прошли последние годы матери, которую писатель любил беззаветно. Здесь же на старом городском кладбище — ее последнее пристанище. После революции брата выселили, дом использовался по разным назначениям: редакция газеты, детский сад, жилой фонд. Главное, что этот небольшой кирпичный одноэтажный дом сохранился. Полвека назад здание взято под государственную охрану как памятник истории и культуры федерального значения. Дом отреставрирован и передан музею, в жилой части размещена экспозиция. Пристройка, которую Бунин называл «флигельком», ждет ремонта, сейчас в ней — рабочие комнаты музейных сотрудников. Приусадебная территория стала гораздо меньше, но она красива, вся в цветах и зелени. Кстати, музей расположен на улице Тургенева.

— Не потому ли темой выставки стал «Мхатовский «Месяц в деревне»?

— Бунина связывала крепкая дружба с Художественным театром. Он бывал на премьерах, а близко познакомился с основателями и актерами в 1900 году в Ялте, тесное общение не прервалось и в Москве: писатель был почетным гостем на премьерах и праздниках, участвовал в читках пьес.

Недалеко от Ефремова — тургеневские места. За час можно доехать до родовой усадьбы семьи Тургеневых в селе Тургенево, чуть дальше и тоже в Тульской области — заповедный Бежин луг.

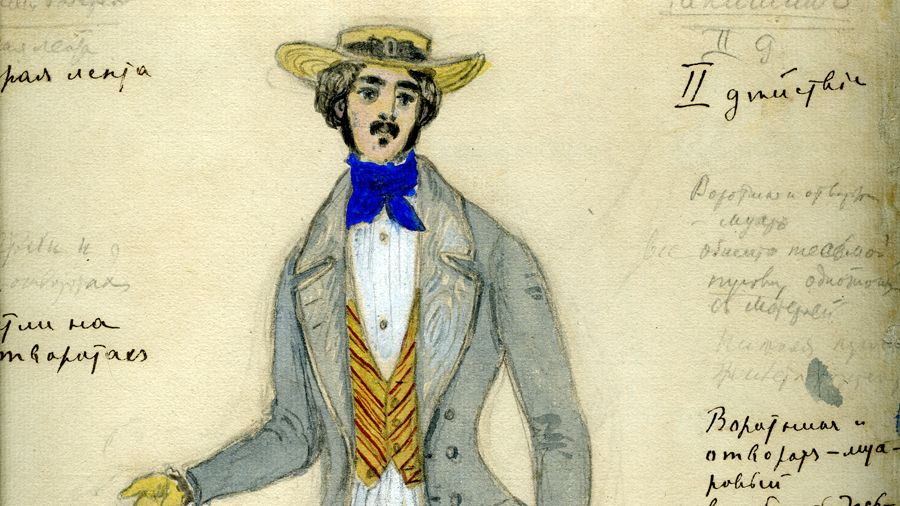

Это давало основание подготовить выставку о мхатовских спектаклях по произведениям Тургенева: на сцене Художественного театра ставились «Нахлебник» и «Дворянское гнездо», «Где тонко, там и рвется» и «Провинциалка» и даже спектакль по роману «Отцы и дети», сценическая версия называлась «Евгений Базаров». Но такая экспозиция в Ефремовском музее просто не разместилась — очень маленькое выставочное пространство, расположенное прямо в экспозиции. Тогда решили сузить тему и «рассказать» о работе Добужинского (художник, создавший декорации и костюмы к спектаклю. – «Культура») и Станиславского над пьесой Тургенева «Месяц в деревне».

— Премьера 1909 года стала выдающимся спектаклем, с которого началась сценическая история «театра Тургенева»…

— Мстислав Добужинский оказался первым художником творческого объединения «Мир искусства», которого пригласил Станиславский для создания спектакля, потом с Художественным театром сотрудничали и другие «мирискусники»: Александр Бенуа, Николай Рерих, Борис Кустодиев. На приглашение режиссера Добужинский ответил, что ему хотелось бы поработать над Шекспиром, а «вы мне предлагаете Тургенева». Станиславский заметил, что до Шекспира нам еще дорасти надо, «давайте начнем с «Месяца в деревне».

Интересно, что сложилась выставка таким образом, что на ней можно говорить о процессе создания спектакля, от идеи до воплощения, рассказывать о первом этапе работы художника с режиссером, о коллективном творчестве, когда подключаются артисты. У Мстислава Валерияновича много эскизов костюмов и декораций, большинство из них представлены в Ефремове.

Добужинский писал, что Станиславский умеет «уютно разговаривать», их беседы многое определили для художника – он отошел от «лубка» и почувствовал себя сорежиссером спектакля. Константин Сергеевич просил во время разговоров делать карандашные зарисовки и бережно их собирал, а потом устроил выставку у себя в кабинете, и они внимательно рассматривали «почеркушки» и решали, что из них войдет в постановку.

— Получившийся спектакль вошел в историю как новаторский…

— Он родился в самом начале работы Константина Сергеевича над системой, которая сегодня известна во всем мире как «система Станиславского». Он только начинал над ней задумываться. Работа над «Месяцем в деревне» шла трудно: не все выдерживали ритма неутомимого трудоголика-режиссера, многие не понимали его заданий. Новизна была и в том, что монологи по языку, тембру, ритму произносились так, как говорили в 40-х годах XIX века. Реформатору Станиславскому важна была подлинная атмосфера дворянской усадьбы, этот спектакль он относил к «линии интуиции и чувства». Верность эпохе с восторгом отмечали все критики.

— Режиссер и художник опробовали новую и неожиданную форму: поставили необъятных размеров диван, на котором сидели все герои и рассуждали-рассуждали, все действие перенесли в подтекст.

— Фоновая статика оказалась мощным художественным средством, не тормозившим саму сценическую историю. Константин Сергеевич позволил себе сократить монологи Тургенева, ему они показались слишком длинными. В пьесе множество подробных ремарок и авторских комментариев, и режиссер просил Добужинского не задумываться над ними — создавать свои интерьеры и пространства.

Художник часто гостил в имении матери под Тамбовом — он понимал и чувствовал дворянскую жизнь, ее неспешное течение и переносил свои ощущения в прошлую эпоху, которую основательно изучил. Впервые в истории драматического театра, когда 9 декабря 1909 года открылся занавес, зрители зааплодировали художнику. Они увидели необыкновенную декорацию, которая вошла в историю, думаю, мирового театра: нежная красота, неповторимый уют и понимание пропорций сценографического решения.

По мнению Станиславского, пьеса Тургенева построена «на тончайших изгибах любовных переживаний». Работа Добужинского над «Месяцем в деревне» явилась, по его собственному признанию, замечательной школой в понимании целостности спектакля.

— То есть получилась выставка одного спектакля?

— К легендарной постановке 1909 года мы все-таки «присоединили» ныне идущий спектакль «Месяц в деревне» режиссера Егора Перегудова и художника Владимира Арефьева. Он представлен фотографиями, конечно, и мне показалось интересным срифмовать спектакли, рожденные с разницей 110 лет. Новый спектакль тоже необыкновенно красив, и в этом смысле подхватывает традицию Добужинского. Он представляет некий обобщенный образ старины, в нем плетутся тончайшие кружева сложных романтических отношений.

По словам режиссера, это спектакль «про людей, не позволивших себе совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье. Природа — одно из важнейших действующих лиц, поэтому для нашего спектакля придуманы пространство и атмосфера, дающие зрителю эффект полного погружения в мир деревни. Такой Тургенев в 5D. С запахами и тактильными ощущениями». Сцену покрывает натуральное сено, бушующие в оформлении стихии соотносятся со страстями, кипящими в любовных треугольниках и четырехугольниках.

Первые дни выставки привлекли горожан, среди посетителей много молодежи, учащихся знаменитой Художественной школой, которая по итогам 2023-2024 учебного года вновь стала лучшей школой искусств Тульской области. Мы передали сотрудникам Бунинского музея исторические материалы, по которым они готовят экскурсии.

— Выставка станет разовым сотрудничества двух музеев?

— В Дом-музей Бунина в городе Ефремов мы приехали впервые, подружились и решили заключить соглашение на дальнейшие совместные работы и выставочные проекты.

Выставка работает до 10 ноября.

Фотографии предоставлены музеем МХАТ.