Цирк – это место, где взрослые ненадолго возвращаются в детство, а дети впервые сталкиваются с чудом. Но что заставляет пойти туда человека, у которого нет ни малышей, ни ностальгии по сахарной вате и клоунам? Возможно, любопытство – а что сегодня может предложить цирк помимо дрессированных медведей и воздушных гимнастов?

Афиша казанского цирка обещала не просто представление, а «спектакль-притчу» еще и с национальным колоритом. А заявленная тема – путешествие в мир татарских легенд – звучала интригующе. Так и появился повод купить билет – не ради слона или акробатов под куполом, а чтобы проверить: может ли современный цирк быть не только зрелищем, но и культурным явлением? Или тот самый колорит – всего лишь декорация для привычного шоу и спекуляция?

Перед началом

Перед входом в цирк стоят, предположительно, сотрудники цирка, предлагающие сфотографироваться с попугаем или ручной обезьянкой. На улице стоит сильная жара, а обезьянка выглядит сонной.

Фото: Пруфы.рф

Билетный контроль проходится быстро, несмотря на внушительную очередь. Спойлер: шоу все равно начнется с опозданием несмотря на то, что прозвучат три звонка. Казанцы снова опаздывают. Перед заходом под купол можно прогуляться по зданию цирка, найти точки с продажей мороженого, игрушек, посмотреть на раритетные костюмы, пообщаться с девушками, продающими попкорн.

Фото: фойе цирка, Пруфы.рф

– Вам сладкий или соленый? 300 рублей, – говорит девушка.

Билеты очень доступные для такого шоу – от тысячи до 3 тысяч рублей. Мы купили самые дешевые, они находятся на верхних рядах. Из минусов дует кондиционер в спину, но в остальном видимость отличная, особенно на выступающего баяниста и детский хор. Не приходилось щуриться или испытывать дискомфорт от плохого обзора. Артисты взаимодействовали по большому счету с покупателями самых дорогих билетов, но и нам удалось урвать крошки их внимания.

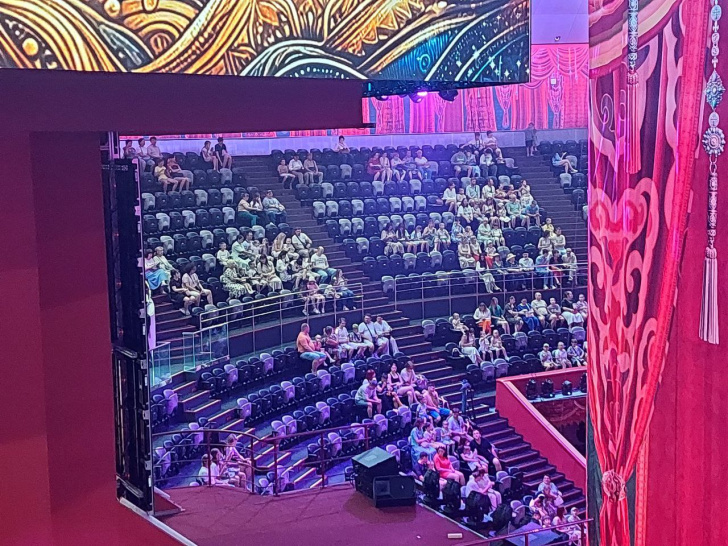

Билеты раскупались не очень быстро – за неделю до шоу в продаже были 60-65% всех мест. Однако в день выступления манеж был заполнен на все 80-90. Можно предположить, что основной денежный поток идет через кассу, а не сайт цирка.

Фото: манеж перед началом, Пруфы.рф

Покупать билеты в цирк было немного необычно – как правило, в него мы ходим в детстве с родителями, а потом, когда появляются собственные дети. Поэтому мы были приятно удивлены, когда увидели мало того, что полные трибуны, так еще и людей не из целевой аудитории – одиночек или молодых людей, заинтересовавшимися афишами. Получается, что цирковая культура продолжает жить?

Звенит третий звонок

В описании представления сказано, что «Мирас» – он же на афише «Мираж» с исчезающей буквой Ж – это цирковой спектакль-притча о родной земле, языке, любви, а также национальных традициях. Организаторы обещали даже некое путешествие в древнюю страну татарских народных преданий.

Фото: Пруфы.рф

Начинается представление с кресла-качалки в центре манежа, в котором сидит эби (бабушка). К ней подбегают дети и просят рассказать сказку. И эби, и балалар (дети) говорят на русском, что немного размывает впечатление от атмосферы «притчи о родном языке». На сайте цирка сказано, что «спектакль идет на татарском с синхронным переводом на русский», но все было наоборот. В дальнейшем татарский язык будет использоваться на экранах, которые размещены под куполом, да в песне «Туган Як». Последнюю, к слову, для циркового представления тоже частично перевели с татарского на русский.

Началось выступление с общего выхода артистов в образах героев татарских сказок – Шурале, Су анасы, Зилант и других. По сцене проплывала также татарская красавица в большом кебисе, а под потолком парили воздушные гимнасты.

Фото: Пруфы.рф

Животных в программе было не так много: мы насчитали трех медведей, десяток лошадей и шесть дрессированных овец. Похоже, что оставили животных, которые чаще всего встречаются на территории проживания татар. За медведей отвечала дрессировщица Алия Такшантова, как она сама заявляет цирковая артистка во втором поколении. И если на овец публика смотрела с удовольствием и смехом, на медведях они напряглись и затаили дыхание.

– Было очень жаль медведей, если честно. Звери в цирках, казалось бы, прошлый век, но все еще выступают, – пожаловалась Резеда.

– Мне понравилось выступление. Они были самыми стабильными из животных – овцы постоянно терялись или зависали. Одну из них даже наказали – увели со сцены! Лошади пугались, отчего приходилось останавливать шоу и убирать за ними, – говорит одна из посетительниц.

Фото: Пруфы.рф

Костюмы на артистах были не только традиционные татарские, но и похожие, с первого взгляда, на восточные. Поговорив с другими зрителями, мы узнали, что актеры предстали в образе Зиланта. В этом чувствуется некая пограничность – вроде, это что-то от татар, а может адаптация другой культуры?

Как писали СМИ, работу выполняла команда из Московского цирка. За режиссуру, номера и даже работу клоунов отвечал центр при консультации со специалистами из Татарстана. Поэтому создается ощущение, что москвичи скорее представили свое видение татарской культуры, а местные дали под это дело площадку и людей. То есть вышла история с видом на Татарстан, а не про него.

С одной стороны, это плюс – таким образом привлекают не только татарскую публику, но и показывают, что готовы к сотрудничеству и работе с другими странами и культурами. Да и привлечь больше людей к выступлениям можно, если максимально упростить и усреднить концепт.

Фото: Пруфы.рф

Но, с другой стороны, в такой интернационализации теряется и сам Татарстан. Сделанный в республике бренд работает сам на себя, люди со всех уголков России и даже заграницы приезжают в Татарстан. Но концепт не мешало бы освежить и вдохнуть больше истории. Добавить деталей из эпоса, разговора на татарском языке с переводом на русский на экранах, если потребуется, больше кухни в буфет цирка.

Для этого не обязательно отказываться от классических атрибутов цирка. Возьмем, например, мороженое и попкорн. Адаптировать известный продукт можно под собственную республику – как это делала Башкирия в прошлом году, когда выпускала мороженое со вкусом меда. Или добавить разнообразные ароматизаторы в попкорн, чтобы он пах тем же чак-чаком. Продавать не только учпочмаки, но и элеши или манты в буфете.

Фото: Пруфы.рф

Но стоит признать, что магию цирка, конечно, cохранили – замирание дыхания во время выступлений воздушных гимнастов и эквилибристов, восхищение трюками на лошадях и единый восторг от происходящего на манеже. Став старше, человек уже не чувствует той оглушающей атмосферы, которая была в детстве, но приятно осознавать, что цирковые артисты пытаются произвести впечатление и на взрослую аудиторию.

Не было ни одной минуты для передышки – даже когда разбирали и собирали цирковой инвентарь публику развлекали клоуны. Таким образом шоу не проседало. Удачно влились и музыкальные перебивки от циркового оркестра, который исполнял хиты татарской эстрады на фоне.

Занавес

Шоу «Мирас» – это яркое, технически безупречное представление, но его главный парадокс в том, что чем больше оно стремится стать «татарским», тем сильнее напоминает гладкий сувенир – красивый, но лишенный глубины. Московская режиссура, русский язык диалогов и усредненный фольклорный колорит превращают заявленное «путешествие в древние предания» в декоративный спектакль о Татарстане для внешнего зрителя. Возможно, после того, как прошлогоднее представление «На сенном базаре» про жизнь писателя Габдуллу Тукая не получило широкий отклик от публики, решили перейти на что-то более простое, яркое и доступное.

Однако даже в таком виде цирк доказывает: национальная культура может быть зрелищной – стоит лишь дать ей право на подлинность. Пусть в следующий раз вместо «адаптированной» песни «Туган як» звучит оригинал, вместо стилизованных костюмов – реальные детали из эпоса, а вместо общих фраз о традициях – живой татарский язык. Ведь цирк может быть не только развлечением, но и способом сохранения культуры, если дать ему говорить на родном языке.

Пока же «Мирас» остается миражем: красивой иллюзией, в которой только угадываются очертания настоящего Татарстана, но так и не проступает его душа.

Читайте также

- В Башкирии обнаружили не проверенный ветеринарами цирк- «Не ищите принца»: Юрий Куклачев дал совет женщинам, мечтающим о счастливом браке

- SHAMAN получил значок «Заслуженного артиста России»