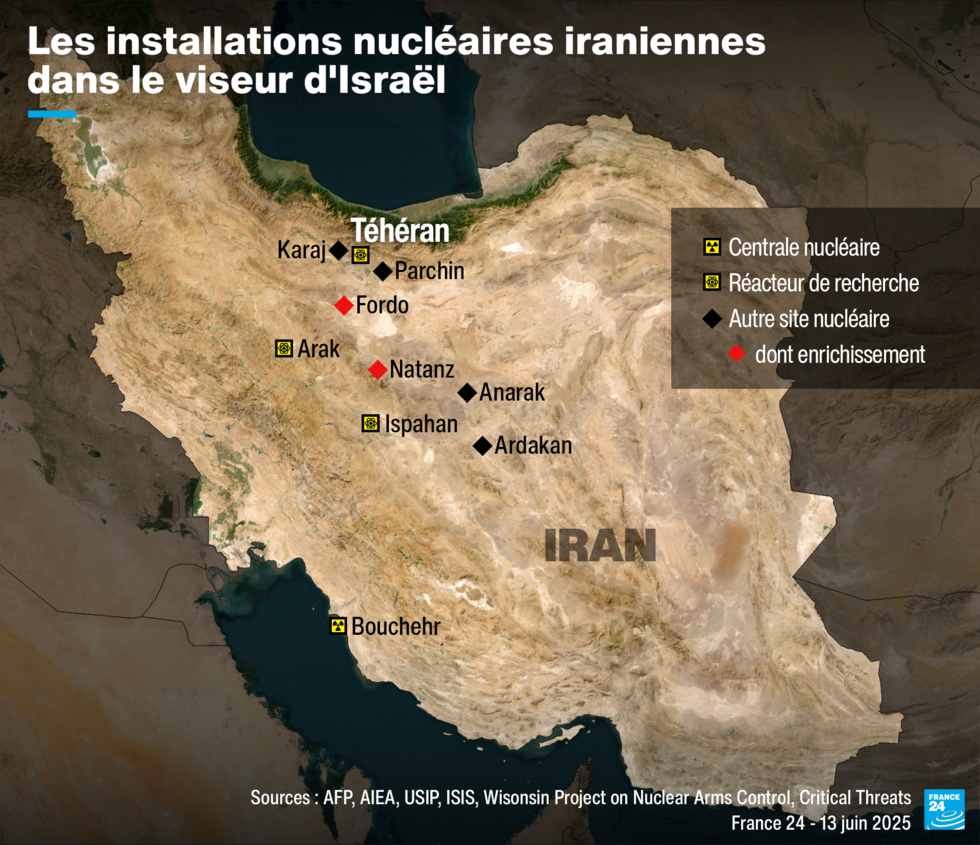

Que sait-on des installations nucléaires iraniennes visées par Israël ?

L’armée israélienne a entamé à l’aube vendredi 13 juin une série d’opérations militaires baptisée “Rising lion” sur le territoire iranien. Depuis 3 h 30 heure locale, l’aviation, forte d'environ 200 appareils, a procédé à des assassinats ciblés de scientifiques et de cadres des Gardiens de la révolution, à des frappes sur des bases militaires et des immeubles résidentiels à Téhéran et détruit des radars et des lanceurs de missiles sol-air dans l'ouest de l'Iran.

Mais ce sont avant tout les sites nucléaires iraniens qui ont été visés. Que sait-on des cibles visées par l'attaque israélienne ? France 24 fait le point.

Natanz, le principal site d'enrichissement d'uranium

C'est une véritable forteresse située à 220 km au sud-est de Téhéran, sur un plateau désertique de la province d'Ispahan. Le site compte deux bâtiments, l'un souterrain, l'autre en surface, et abrite près de 70 cascades de centrifugeuses (soit plus de 10 000 de ces machines) utilisées pour enrichir l'uranium nécessaire à la confection d'armes atomiques.

La télévision d'État iranienne rapporte que le complexe de Natanz "a été touché plusieurs fois" par l'aviation israélienne cette nuit, une information confirmée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Mais "aucune augmentation des niveaux de radiation n'a été observée", a précisé l'agence onusienne. L'agence de presse officielle Irna a aussi fait état de l'absence de "contamination nucléaire jusque-là".

"Les installations souterraines du site ont été touchées, y compris un hall d’enrichissement à plusieurs niveaux avec des centrifugeuses, des salles électriques et d’autres infrastructures de soutien", affirme l’armée israélienne dans un communiqué.

Selon des experts consultés par l'Associated Press, la profondeur du complexe enterré, entre 80 et 100 mètres, le rend difficile à atteindre par des frappes aériennes utilisant des armes conventionnelles.

Selon David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), il n'existe pas actuellement de munitions capables d'atteindre de telles profondeurs. "Il semblerait que même les GBU-57 A/B ou Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP) ne seraient pas forcément en mesure d'aller au-delà de 60 mètres de profondeur. Elles feraient sans aucun doute des dégâts considérables. Mais cela n'arrêterait pas le programme nucléaire iranien", explique le chercheur dans une interview donné à France 24 en mars 2025.

À lire aussiLe spectre du nucléaire iranien ressurgit face aux tensions avec les États-Unis

L'existence du site de Natanz a été officiellement reconnue par l'Iran en 2002. En 2009, l'introduction du virus Stuxnet dans l'infrastructure informatique du site avait endommagé des centrifugeuses. Les services israéliens et américains étaient vraisemblablement à l'origine de cette cyberattaque.

Un sabotage avait visé l'installation en avril 2021, attribué par l'Iran aux services secrets israéliens. En avril 2024, la défense anti aérienne du site a été visée par des tirs de missiles israélien.

Fordo, épargné par les attaques de la nuit

Situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Téhéran, près de la ville sainte de Qom, le site de Fordo abrite lui aussi des centrifugeuses destinées à produire de l'uranium enrichi. Construit sous une montagne, protégé par des batteries de défense anti-aérienne, il n'a semble-t-il pas été visé par les attaques de la nuit, selon le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, qui a échangé avec les autorités iraniennes.

Sa construction aurait débuté en 2007, mais l'Iran n'a admis son existence auprès de l'AIEA qu'en 2009, après des signalement des agences de renseignement occidentales. Téhéran admet la présence de 3 000 centrifugeuses. Début 2023, des particules d’uranium enrichies à 83,7 % avaient été détectées sur le site, au lieu des 60 % officiellement annoncés, alors qu'il faut de l'uranium enrichi à 90 % pour produire une arme nucléaire. L’Iran avait alors invoqué des "fluctuations involontaires" au cours du processus d’enrichissement.

Les autres sites nucléaires iraniens

- L'usine de "yellow cake" d'Ispahan

L'usine de conversion d'Ispahan, dans le centre du pays, testée industriellement en 2004, permet de transformer du "yellowcake" (poudre de minerai d'uranium concentré extrait des mines du désert iranien) destiné à produire de l'uranium enrichi. Sur ce site, trois réacteurs expérimentaux chinois sont associés au programme de recherche nucléaire iranien.

Selon l'AIEA, le site n'a pas été touché par l'opération israélienne.

- Le réacteur à eau lourde d'Arak

Le réacteur à eau lourde d'Arak, dans le centre du pays, officiellement destiné à produire du plutonium à des fins de recherche médicale, a lui été touché par des frappes, sans pour l'instant que les autorités iraniennes ne fournissent plus de détails.

Le projet d'Arak a été gelé conformément à l'accord de Vienne de 2015. Le cœur du réacteur a été retiré et du béton y a été coulé, le rendant inopérant.

La centrale nucléaire de Bouchehr

Situé au Sud, à proximité du golfe persique, la centrale de Bouchehr a été construite par la Russie et mise en fonction à partir de 2011, pour une capacité de production de 1 000 mégawatts.

Aucune frappe n'a été signalée sur cette centrale, inspectée régulièrement par l'AIEA. Deux autres réacteurs sont en cours de construction sur ce site, avec l'aide de la Russie.

À lire aussiNucléaire iranien : les projets d'enrichissement de Téhéran suscitent de vives inquiètudes

L’Iran avait annoncé jeudi, à la veille des frappes israéliennes, la prochaine construction d’un nouveau site d’enrichissement et une augmentation "significative" de sa production d’uranium enrichi.

Avec AFP et AP