Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Винни Джонс и Джек Джилленхол в арт-галереях: как в кино показывают современное искусство?

Марина Абрамович могла бы сниматься в «Сексе в большом городе», заглавная инсталляция из картины-трумфатора Канн «Квадрат» действительно существует, а у режиссера (и художника!) Дэвида Линча и советского журнала «Веселые картинки» есть кое-что общее. Рассказываем, как художественные фильмы и сериалы говорят о современном арте. И нет, это не всегда ирония про «почему это так дорого, я так тоже могу».

Фильмы, в которых искусство в центре внимания

Наверное, первая лента по теме арта в кино, которая придет в голову большинству, — «Квадрат» Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2017 году. Главный героем номинально является куратор музея в Стокгольме, Кристиан, но, по сути, он коллективный — современное арт-сообщество. Не будем останавливаться на сюжетных перипетиях с украденным бумажником и смартфоном, бедном квартале с мигрантами и романтической линии — если не видели, посмотрите, фильм правда классный! Сосредоточимся на том, как режиссер показывает искусство. Оно представлено здесь тремя основными произведениями.

Первое — инсталляция, состоящая из кучек гравия конической формы и неоновой надписи на стене «You have nothing» («У тебя ничего нет»). Прототипом для нее, возможно, стали работы основателя ленд-арта Роберта Смитсона, который упоминается как друг одного из персонажей — художника. Часть инсталляции в итоге сметает уборщик, приняв за мусор (это, кстати, распространенный сюжетный троп, к которому мы еще вернемся, но здесь он работает несколько иначе, чем в остальных фильмах).

Второе — одноименная названию фильма инсталляция. Ее прообраз более очевиден. В 2014 году Эстлунд и его продюсер Калле Боман начертили на полу шведского музея Vandalorum квадрат, назначив его территорией доверия. Если человек входил внутрь, значит он нуждался в помощи, а обязанностью окружающих становилось ее оказать. Сейчас «Квадрат» — постоянная инсталляция на площади в городке Вернамо. В фильме авторство приписывают вымышленной художнице Лоре Ариес. К слову, на протяжение всей ленты квадрат остается пустым, лишь под конец в рамках пиар-акции на сайте музея появляется видео с якобы взрывающейся внутри него девочкой. Дальше — шок и трепет, разговоры о границах свободы слова и этике.

Третье произведение — перформанс «человека-обезьяны» в исполнении русского художника Олега Рогозина (очевидно вдохновленного практикой перевоплощения в «собаку» Олега Кулика). Буржуазные гости вечера, наблюдающие за представлением, сначала воспринимают его как очередное развлечение, потом цепенеют, объятые ужасом. А когда акционист развивает свой жест, переходя к прямому насилию, его колотят всей толпой.

На первый взгляд, может показаться, что «Квадрат» — очередная насмешка над миром современного искусства, где все вычурно, надуманно и непонятно. Но это не так. Среди контраргументов — и использование оригинальной инсталляции Эстлунда (которую, судя по интервью, он находит небесполезной) как прототипа, и упоминание апелляций вымышленной Лоры Ариес к реальной знаковой работе Николя Буррио «Реляционная эстетика», посвященной искусству взаимоотношений. Режиссер скорее показывает современное искусство не непонятным, а непонятым. Его ирония — самоирония. В ее основе — не насмешка над недоступностью форм нынешних художественных произведений, а сожаление об их неспособности донести до зрителя благие смыслы.

Фан-факт: В начале фильма «Великая красота» главный герой берет интервью у художницы, которая во время перформанса разбивает лоб об стену. Она не в состоянии объяснить слова, которыми описывает свое искусство, например, ответить, что же такое «вибрации». Кажется, именно эту сцену в «Квадрате» цитирует Эстлунд, когда Кристиан не может разъяснить журналистке, что значит «присутствие отсутствия и отсутствие присутствия» в написанном им тексте. Неслучайно в Каннах эти два фильма сравнивали.

«Бархатную бензопилу» Дэна Гилроя после выхода в 2019-м тоже многие сопоставляли с «Квадратом», но у фильма совершенно другие настроение и интенция, хотя главным героем опять становится коллективное арт-сообщество. Современное искусство здесь возникает в виде инсталляции и абстрактной живописи на ярмарке Art Basel Miami Beach. Возле входа стоит настоящая работа художницы Кейси МакМэхон, остальные произведения — оммажи различным современным авторам, но все это скорее фон для действия. Акцент делается на нескольких вещах: робот-бездомный, сфера, внутри которой сенсоры, создающие различные ощущения, абстрактные полотна персонажа Джона Малковича и уличное искусство молодого художника. Первые два произведения нам показывают как ультратехнологичные: со сложными, но сомнительными концепциями. Вторые — ближе к традиционному, чувственно-понятному искусству (сомнительно по отношению к абстракции, но, кажется, верно в рамках конкретного фильма).

Сюжет состоит в том, что ассистентка модной галеристки обнаруживает сначала тело соседа, а потом и его работы в духе ар-брют. Ее друг арт-критик заявляет, что работы гениальны, их начинают выставлять и продавать, несмотря на четкое указание в завещании: после прочтения — сжечь. Холсты оживают и убивают всю арт-тусовку. Искусство (настоящее, с вложенной в него душой, как нас пытаются убедить) во-первых, мстит галерейному миру, во-вторых, демонстрирует свое превосходство над контемпорари, подчиняя его себе и заражая кровожадностью. И вот уже робот-бездомный и сфера становятся соучастниками убийств. А из всех персонажей фильма, которым (не)посчастливилось соприкоснуться с шедеврами умершего соседа, выживают только абстракционист и стрит-артист. Очевидно, потому они художники, способные понять искусство, и сохраняющие свою подлинность (читай: духовность/человечность), пусть и в относительно современных практиках.

Дэн Гилрой вроде бы и не насмехается непосредственно над актуальным искусством, но критикует общество вокруг него. И создается впечатление, что он это искусство со всей искренностью не понимает. Хотя и безусловно знает — в сцене, где сфера прикончила корыстную экс-сотрудницу музея, залив весь зал кровью, а зрители решили, что это элемент художественного высказывания, сложно не увидеть отсылку к Анишу Капуру. С другой стороны, нам показывают эпизод, когда специалист в области искусства (не уборщик, как в «Квадрате»!) принимает мусорный мешок за шедевр. И если у Эстлунда это выглядело уместно, здесь превращается в заплесневелый гэг, который использовался в десятках ситкомов и мультсериалов прошлых десятилетий.

Очевидно, что сайнс-арту и инсталляции режиссер предпочитает живопись (желательно фигуративную!). Как действительно гениальное искусство здесь показаны картины, и персонажи, оценивая произведения, обращаются не к концептуальной составляющей, а визуальной. Всматриваются в работы и восклицают «Это действует!», что выглядит странным для профессионалов.

Фан-факт: граффити для фильма создавал Бэнкси.

Лояльней к современному искусству относится Джонатан Паркер в фильме «Без названия». С одной стороны, он тоже высмеивает тусовку — коллекционеров, безропотно ведущихся на манипуляции галеристов, и галеристов, обожающих актуальные арт-поиски, но живущих за счет концептуально ненаполненной коммерческой абстракции. С другой, относится к изображаемым художникам с известной долей симпатии, пусть и не без иронии. В фильме показывают две выставки: чучел в украшениях — очаровательную пародию на Демьена Херста исполнил Винни Джонс — и экспозицию на грани реди-мейда и концептуализма. Режиссер Джонатан Паркер одновременно и смеется над ними, и задает вопрос: где границы, в которых возможны эксперименты? (Главный герой — авангардный музыкант, готовый на любые поиски в музыке, пишет, например, пьесу для единственного инструмента — ведра, но отказывается признавать искусством инсталляцию.) Ответ, который предлагает фильм, такой: искусство имеет смысл до тех пор, пока может повлиять хотя бы на одного зрителя.

Вопросом, как искусство может повлиять на человека, если тот меняет позицию зрителя на статус произведения, задается Каутер Бен Ханья в фильме «Человек, который продал свою кожу». По сюжету сирийский беженец превращается в экспонат после того, как известный художник делает у него на спине татуировку в виде шенгенской визы. Теперь главный герой получает все блага обеспеченной жизни, но обязан определенное время демонстрировать себя в музеях, сталкиваясь с проблемой отчуждения собственного тела.

Сюжет картины не фантастический: так, бельгийский художник Вим Дельвуа сначала делал татуировки живым свиньям, а потом превратил в холст человека — швейцарца Тима Штайнера (его кожу даже продали коллекционеру — ее срежут после его смерти). А если вы были в Москве четыре года назад, то могли видеть выставку «Размещено 21.05.21. Виталий. Андрей Андреев» в галерее «Бомба». Ее центральным экспонатом стало видео с предложением бывшего заключенного купить его татуированную кожу.

Фильм «Искусство по понятиям» — киноафера с Умой Турман в главной роли — пример того, как снимать про арт не нужно. Режиссер Николь Паон не задается никакими вопросами относительно сути современного искусства, зато развивает связанные с ним заблуждения. По сюжету некий бандит, до этого душивший неугодных мафии пакетами, по приказу своего босса «пишет» «абстракцию». Галеристка в доле оценивает ее в баснословную сумму в долларах, а другой подставной преступник эту работу покупает. Весь арт-истеблишмент моментально сходит с ума. Про «художника» ничего неизвестно, а его работы — дороги и недоступны. Вывод очевиден: он гений! Все хотят его произведения в коллекцию, а главная критикесса этого мира пишет рецензию, что галеристку во время вернисажа тошнит на произведения, и это — перформанс, дополнительно повышающий стоимость.

Здесь используется сразу несколько мифов о современном искусстве. Во-первых, «мой ребенок/я тоже так можем». Раз больше не нужно стремиться к жизнеподобию, произведение способен создать кто угодно. Схожий троп использовался в фильме «1+1», когда главный герой Дрисс (Омар Си) решил, что любой в состоянии написать абстракцию в духе Джексона Поллока и продать ее за десятки тысяч евро.

Во-вторых, цены в «Искусстве по понятиям» совершенно произвольны. Можно запросить за начинающего художника, о котором никто не знает, огромные суммы, и коллекционеры будут их платить. В действительности процесс ценообразования в арт-мире достаточно логичен, есть конкретные этапы, после которых стоимость повышается (сюда входят персональные выставки, попадание в определенные коллекции, кражи и даже смерть художника).

В-третьих, непонятно, что считать искусством, сколько оно стоит, как вообще эти ваши галереи работают. Сама афера с отмыванием денег по схеме, придуманной героями фильма, в реальности абсолютно невозможна.

Галеристы в сериалах

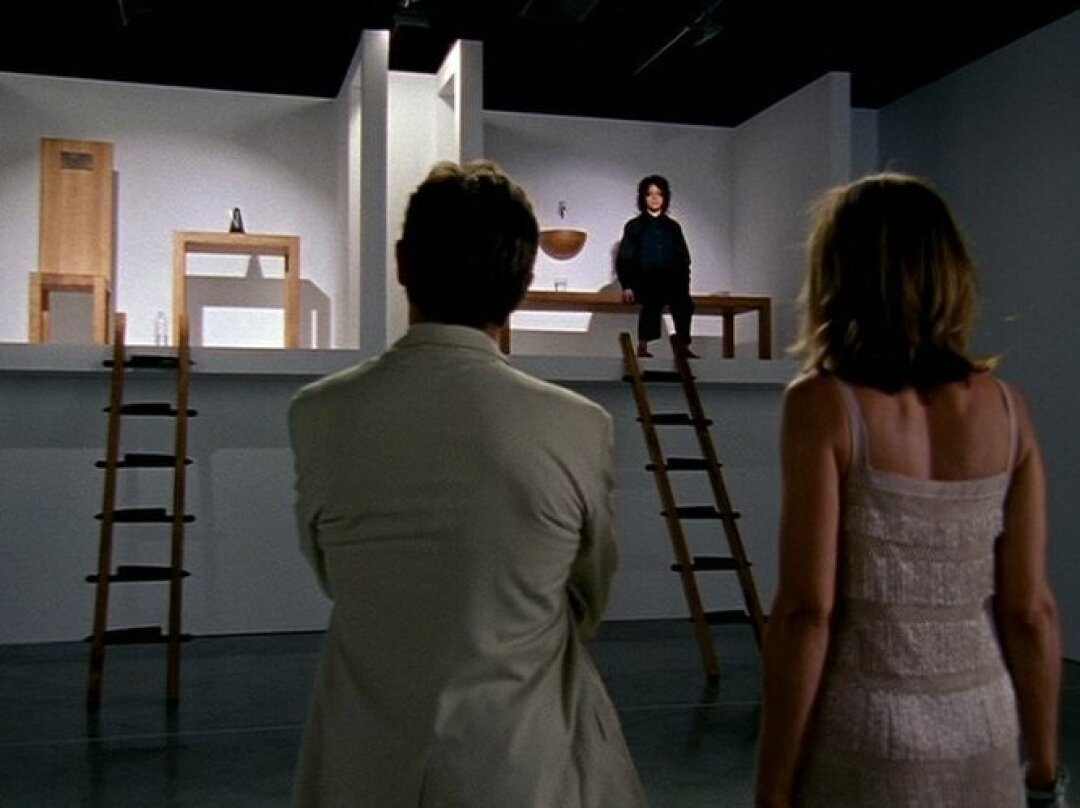

Главные героини (и герои) сериалов нередко занимаются галерейным бизнесом. Можно вспомнить хотя бы «Сплетницу» и «Близких друзей». Но первым на ум, конечно, приходит «Секс в большом городе». Напомним, Шарлотта (Кристин Дэвис) работала в галерее современного искусства, а остальные модные героини сериала Миранда (Синтия Никсон), Саманта (Ким Кэтролл) и Кэрри (Сара Джессика Паркер) буквально окружены искусством. Так, живопись Росса Блекнера используют для соблазнения женщин, безработный художник, вступающий в интимную связь исключительно с моделями и снимающий коитус, а последний мужчина Кэрри перед хэппи-эндом с мистером Бигом — русский художник Александр Петровский. Но главным эпизодом, имеющим отношение к нашей теме, выделим перформанс, на котором, собственно, герои Сары Джессики Паркер и Михаила Барышникова знакомятся. Это очевидный оммаж работе Марины Абрамович «Дом с видом на океан» (во время него она в течение двенадцати дней жила в трех комнатах на виду у зрителей). Изначально продюсеры пригласили сниматься саму Абрамович, но та отказалась, и героиня осталась безымянной, хотя и очевидно узнаваемой.

«Секс в большом городе» показывает современное искусство не как загадочный феномен, понятный узкому кругу интеллектуалов, или нечто нелепое и смешное (хотя без шутки про огнетушитель в галерее, принятый за художественный объект, не обошлось), а часть жизни сегодняшних жителей мегаполисов.

В продолжении франшизы «И просто так» Шарлотта возвращается на работу в галерею. А в восьмой серии третьего сезона показывают выставку с участием произведения Трейси Эмин «Моя кровать» (правда в ней почему-то появляется модель, которой якобы делегирован перформанс). И, то ли новое поколение оказывается менее образованным, то ли создатели уже не считают современное искусство понятным, но Шарлотте приходится объяснять молодым коллегам значение инсталляции. Характерно, что при этом она упоминает Лину Данэм, автора сериала «Девочки», в котором одна из героинь — Марни — тоже связана с галерейным бизнесом.

За современное искусство в Girls отвечал обаятельный мерзавец и модный художник Бут Джонатан, помешанный на куклах и создающий видео-инсталляции. В одном из эпизодов Марни обвиняет его во вторичности по отношению к Херсту — при чем тут именно этот автор не совсем понятно, но важно не это. Бут, несмотря на свое обращение к методам совриска, изображен как успешный, богатый художник, которого к тому же можно упрекнуть в неоригинальности — «Девочки» из другого поколения, и современному искусству не удивляются вовсе.

В России есть свои сериалы с героинями-галеристками, например, «Содержанки». Но вопросов, как относиться к современному искусству в них, правда, не ставится, оно — фон для любовных и криминальных интриг, а не предмет изображения.

Русский взгляд

У нас дома также есть странное сериальное представление о современном искусстве — это аферы в «Жить жизнь», где зрителям пытаются продать искусственный интеллект-аватар гениального куратора, который настоящий человек сам и имитирует и невнятные перформансы в «Жвачке». Но в России существуют и другие истории: с достаточно прозрачными для погруженных в контекст людей намеками и созданные авторами, непосредственно связанными с арт-средой.

Самый яркий пример такого кино — «Тряпичный союз» Михаила Местецкого с Василием Буткевичем, Павлом Чинаревым, Иваном Янковским и Александром Палем. Современное искусство здесь оказывается одной из стратегий протеста, наравне с политической и философски-религиозной, и одновременно объединяет их все. С одной стороны, персонажи фильма планируют конкретную художественную акцию — взорвать голову памятника Петру I авторства Церетели, с другой — вся их деятельность сводится к перформативному переживанию жизни даже в моменты отсутствия зрителя. Персонажи фильма вдохновлены членами общества «Радек» — группы художников, авторов, культурных активистов и музыкантов, существовавшей в Москве с 1997 по 2008 годы. Достаточно легко узнаются даже конкретные персоналии. Но фильм все-таки не о «Радеке» или действительно существовавших акциях, а впечатлениях режиссера Михаила Местецкого от знакомства с артом и собственных юных лет.

Другая лента такого типа — «Путь Самоделкина» группы Vidiot (студентов мастерской видеоарта Кирилла Преображенского в Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко). Сюжетно — это детектив. Умер художник Лев Васильев, входивший в группу, очевидно вдохновленную «Коллективными действиями». И теперь главный герой должен понять, кто написал работы, найденные после смерти в его мастерской. В ходе своего сюрреалистического расследования он сталкивается с различными персонажами, каждый из которых одновременно списан с «Клуба веселых человечков» журнала «Веселые картинки» и воплощает собой собирательный образ одного из течений российской арт-сцены последних 30 лет (например Петров/Петрушка — это акционизм). Зрителю тоже предлагается вести расследование, угадывая в показываемых перформансах, событиях, персоналиях и фотоработах отсылки к исторической действительности, одни из которых легко считываются, другие — едва уловимы. А еще здесь в двух сценах натурально появляется Дэвид Линч. И он наверняка оценил бы финал фильма — спойлерить не будем, лучше посмотрите сами!

18+