Die Klimakrise wird immer drängender, doch die bisher gefassten Pläne reichen längst nicht aus, um das Ruder herumzureißen. Nun kommt die Welt zu einer Klimakonferenz in Dubai zusammen: Gelingt dort der Durchbruch?

Eigentlich will die Welt die Klimakrise in den Griff bekommen. In Dubai treffen sich ab diesem Donnerstag Tausende Delegierte von rund 200 Staaten, um einen gemeinsamen Weg aus der Krise zu finden. Bereits im Vorfeld der Konferenz schlugen internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen (UN) Alarm: Es sei nun höchste Zeit, die Klimakrise ernsthaft anzugehen.

Die UN legten dafür einen Bericht vor, um die Dringlichkeit zu unterstreichen. Demzufolge ist die Welt derzeit weit davon entfernt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. "Der Bericht zeigt, dass die Regierungen zusammengenommen Babyschritte gehen, um die Klimakrise abzuwenden", erklärte UN-Klima-Chef Simon Stiell. Die Weltklimakonferenz müsse ein "Wendepunkt" sein.

Doch die Konferenz steht unter schwierigen Vorzeichen: Die Klimakrise setzt sich ungebremst fort – trotz früherer Beschlüsse. Und an dem Vorsitzenden der Konferenz, Sultan Ahmad al-Dschaber, gibt es erhebliche Zweifel, ob ihm tatsächlich etwas an dem Klima liegt – oder eher an seinen Ölgeschäften. Ein Überblick:

Wie ist die Klimakrise schon zu spüren?

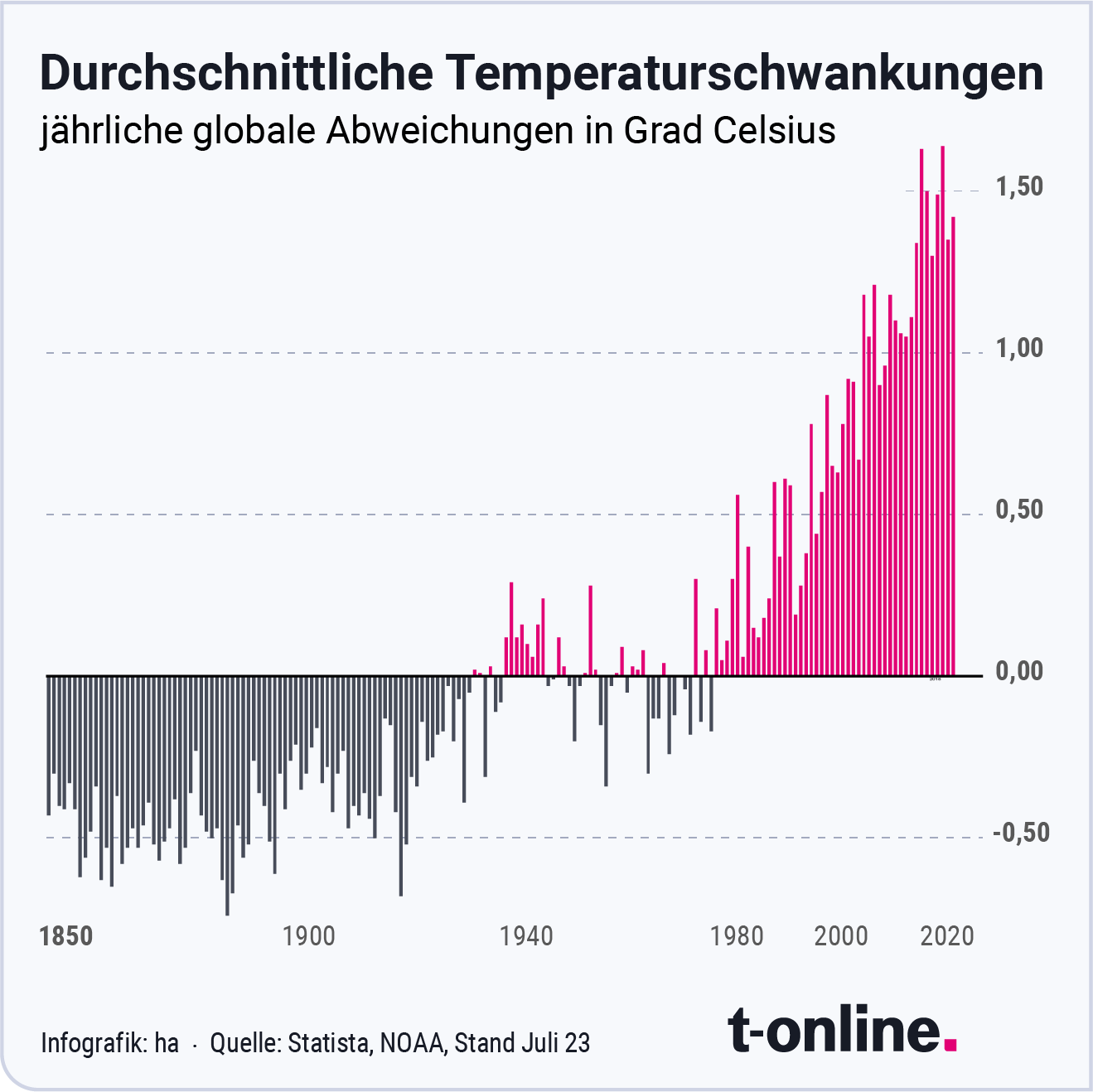

Das Jahr 2023 war ein Rekordjahr: In mehreren Monaten wurde die höchste globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Besonders herausstach der 17. November, als die Temperatur dem EU-Klimawandeldienst Copernicus zufolge erstmals mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau lag.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Erde sich bereits um zwei Grad erwärmt hätte: Um die Erderwärmung zu messen, werden deutlich längere Zeiträume beobachtet. Derzeit liegt die Erderwärmung bei rund 1,1 Grad. Bereits bei diesem Temperaturanstieg sind die Folgen deutlich spürbar. Die augenscheinlichsten Veränderungen:

- Seit den 1950er-Jahren haben extreme Hitzeereignisse deutlich zugenommen, Kälteextreme hingegen abgenommen. Die Entwicklung wird auch in Europa deutlich: Die Zahl der Sommer mit starken Hitzewellen steigt.

- Auch die Ozeane leiden darunter. Meereshitzewellen haben sich laut Weltklimarat seit den 80er-Jahren verdoppelt, und auch die Durchschnittstemperatur steigt – mit dramatischen Auswirkungen für Pflanzen und Tiere wie Korallen. Mehr dazu lesen Sie hier. Außerdem steigt der Meeresspiegel immer schneller an.

- Das Eis schmilzt: Weltweit schmelzen Gletscher in einem Ausmaß, das beispiellos für die vergangenen 2.000 Jahre ist. Auch der arktische Eisschild geht stetig zurück: Der Eisschild ist hier teilweise so klein wie seit mindestens tausend Jahren nicht mehr. Der Nordpol ist eine der Regionen, die sich weltweit am schnellsten erwärmt haben. Sie gilt deswegen auch als Frühwarnsystem.

- Extreme Regenfälle werden häufiger – und damit zusammenhängend auch Überschwemmungen. Auch das hängt mit der Erderwärmung zusammen: Warme Luft kann mehr Flüssigkeit aufnehmen als kalte; wenn es regnet, kommt dann eine größere Menge Wasser zusammen. Das betrifft zunächst besonders die Tropen, Luftströmungen aber können diese wasserreichen Luftmassen in den Norden befördern.

- Gleichzeitig werden auch Dürren häufiger und intensiver. Das steht zu den stärkeren Niederschlagsereignissen nicht im Widerspruch, im Gegenteil: Zum einen ist es von Region zu Region sehr unterschiedlich. Zudem werden Trockenperioden länger, Niederschlagsereignisse intensiver. Der Boden ist dann teilweise so trocken, dass er das Wasser kaum aufnehmen kann.

Wie steht es um das 1,5-Grad-Ziel?

Vor acht Jahren atmeten große Teile der Klimaschutzszene auf: 197 Staaten war es gelungen, sich in einem einmaligen Akt auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen. Die Erderwärmung soll auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzt werden, anvisiert wurde eine maximale Erwärmung von 1,5 Grad. Das war das Ergebnis der Klimakonferenz in Paris 2015. Die Einigung galt als historisch – eben weil sich die Staaten auf ein gemeinsames Ziel verständigten. 1,5 Grad wurden zur Chiffre für eine gemeinsame Anstrengung.

Das Problem: Die nötigen Schritte in Richtung dieses Ziels folgten nicht oder wurden bestenfalls zögerlich umgesetzt. Und das 1,5-Grad-Ziel, da sind sich viele Forscher einig, ist heute nur noch mit einer radikalen Kehrtwende oder gar nicht mehr zu erreichen. Es liege "außerhalb des Bereichs des Möglichen", sagte etwa Klimaforscher Joeri Rogelj vom Imperial College London der "Süddeutschen Zeitung". Und der deutsche Klimaforscher Mojib Latif sagte dem ZDF: "Die 1,5 Grad sind überhaupt nicht zu erreichen."

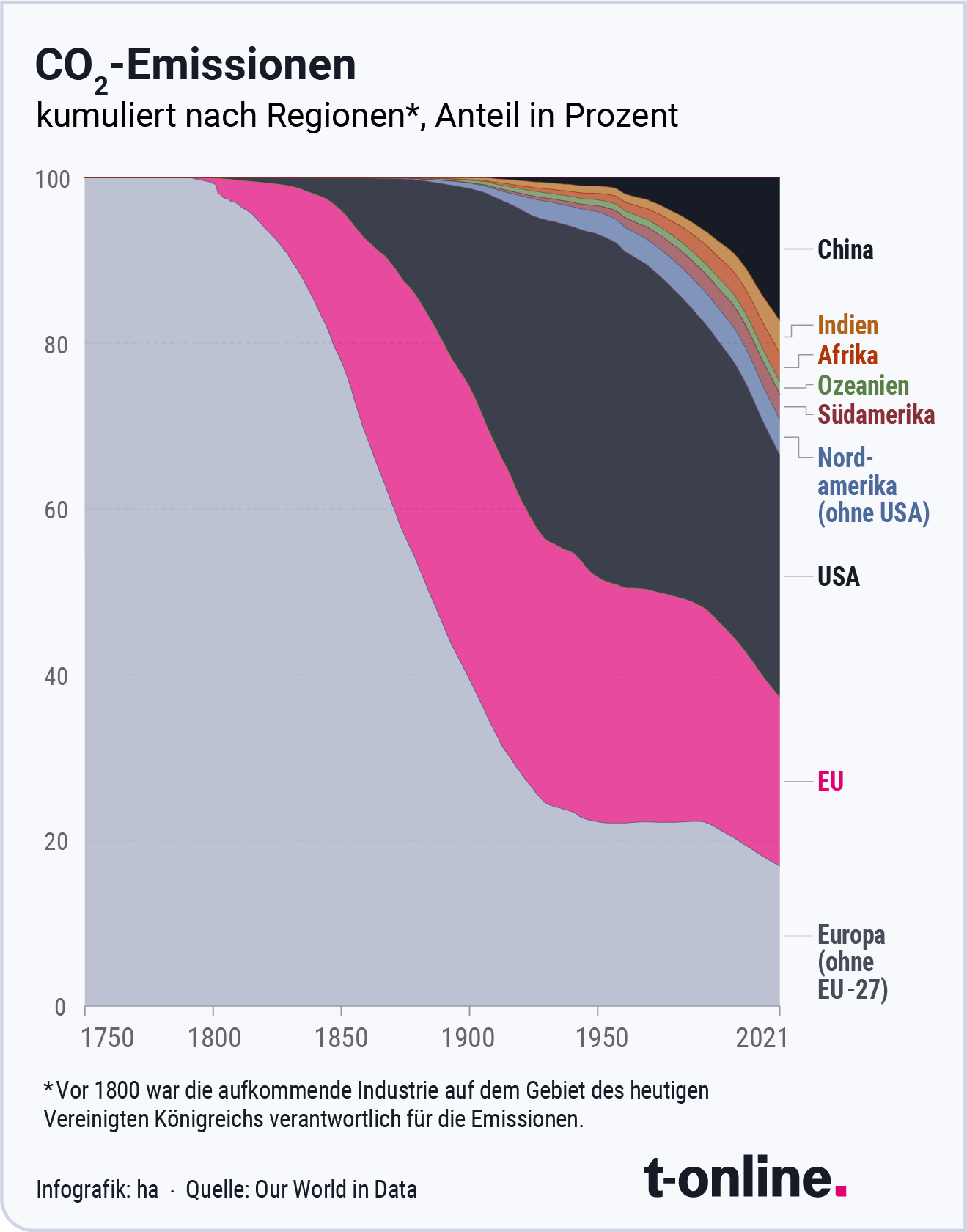

Die globale Erwärmung hängt eng mit dem Ausstoß von Treibhausgasen zusammen, allen voran CO2. Das Molekül Kohlendioxid kommt ganz natürlich vor – durch die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle gelangt allerdings immer mehr davon in die Atmosphäre. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich der Anstieg weltweit beinahe vervierfacht. Das fördert den sogenannten Treibhauseffekt massiv: Die immer höhere Dichte an CO2 in der Atmosphäre erschwert, dass Wärme in den Weltraum entweichen kann. Stattdessen bleibt sie in der Atmosphäre und bewirkt, dass die Temperatur ansteigt.