Где-то в параллельном мире Казань реализует свои планы и строит все, что обещала, поэтому город окутан непрерывной сетью велодорожек с правильным покрытием и зеленой изгородью от машин. Но это не у нас. Мы живем в мире, где велодорожки с припаркованными на них автомобилями обрываются в неожиданных местах и ведут в никуда. Это в лучшем случае. Где-то о них и вовсе не слышали.

Город окончательно выгнал самокаты из своего центра на задворки. Казань пыталась «пожениться» с ними, но брака по любви так и не вышло. Самокатчики «шныряли», где хотели. И здесь причин сразу несколько. Главная из них — отсутствие инфраструктуры и культуры вождения.

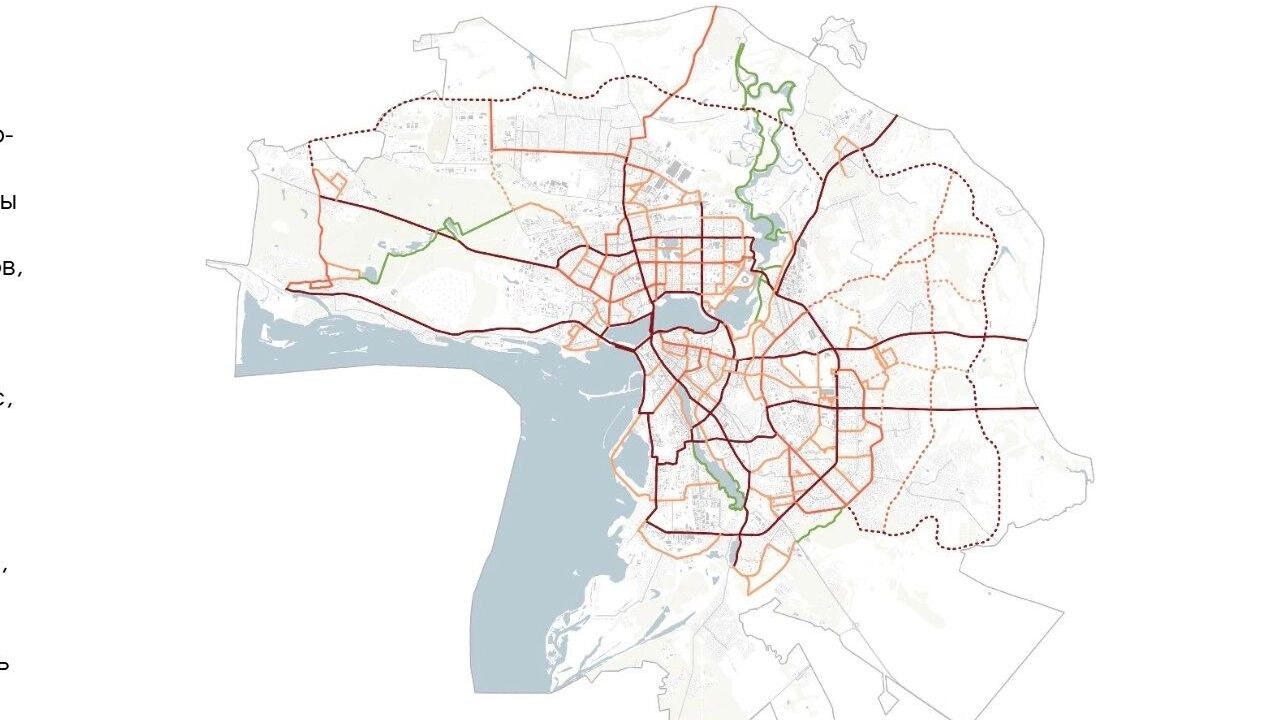

При этом Казань не сказала «нет» остальным средствам индивидуальной мобильности — (СИМ). А Институт пространственного планирования республики подготовил целый велосипедный мастер-план Казанской агломерации. Это часть развития Большой Казани до 2050 года. Эксперты рекомендуют строить жилые комплексы и новые дороги агломерации с учетом интересов велосипедистов.

Что не так с велосетью Казани

Мэрия Казани много лет пытается наладить мосты с велосипедистами: проводит триатлоны, «велофесты». Но строить для них инфраструктуру город не спешит. Хотя исполком и говорит о желании пересадить людей на двухколесный транспорт, маршруты для велосипедистов закладываются «по возможности»: как правило, в рамках прокладывания новых и реконструкции существующих дорог.

По данным на 24 апреля 2025 года, в Казани 51 велодорожка, их протяжённость варьируется от 104 м до 2,9 км. Единой маршрутной сети в городе нет.

По экспертному мнению Фарида Ахметова, инженера комплексных схем индивидуальной мобильности, если сравнивать количество велодорожек в Казани с другими городами-миллионниками, то столица Татарстана сильно отстает и отстает уже давно.

«Во-первых, в городе не разрабатывались прежде комплексные схемы развития велоинфраструктуры, приближенные к реальности. В документах транспортного планирования не принималось в расчет, что исторические улицы тесные, и если по ним ездит общественный транспорт, то пространство для пешеходов сокращается еще сильнее, а им зачастую пользуются велосипедисты», — рассказал он.

Эксперт отметил, что чтобы разместить велодорожку на какой-то улице, зачастую требуется ее реконструкция. Главные вопросы: насколько оно будет основательным в стоимости работ; насколько маршрут будет связным с другими маршрутами; является ли это маршрут магистральным.

«Это гигантская работа — переосмысление улиц. И эта работа в Казани велась в недостаточном объеме. В городе просто решили строить велодорожки там, где это легко реализовать: в частности, при строительстве новых дорог, как сделано это сейчас на Вознесенском тракте и Горьковском шоссе, и там, где существующие улицы позволяют разместить дорожки, например, у парка Горького», — продолжил он в разговоре с корреспондентом Inkazan.

Еще одна стратегия, реализуемая в Казани, — делать велодорожки в парках. Но это тоже непросто. Как часто водится, эти дорожки плохо закольцованы и свою рекреационную функцию они не выполняют.

«С появлением средств малой мобильности нехватка велодорожек стала настолько очевидна, так как спрос на вело-инфраструктуру вырос кратно, а ее как нет, честно скажем, так и не было. Новые средства индивидуальной мобильности гораздо удобнее, поэтому их выбирают, многие, но они представляют серьезный вызов для города: более высокие скорости, которые сложно контролировать, растет число частной техники. Яркий пример — электромопеды, которые используются в доставке. Это серая зона права», — считает Ахметов.

Отметим, что инфраструктура для вело-СИМ включает не только дорожки, открытые и крытые велопарковки, но и:

- зарядные станции;

- магазины, кафе и точки оказания услуг на пути следования;

- мастерские по ремонту велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

“Безусловно нужно начинать внедрять комплексные решения. Региональные институты уже сформулировали планы на развитие велосипедной инфраструктуры, необходимо скорейшим образом включаться и муниципальным институтам, чтобы быстрее воплощать их в жизнь», — сказал эксперт, добавив, что если федеральные институты намерены отрегулировать данную отрасль, то им понадобятся успешные примеры комплексной адаптации городской среды, что, конечно же, предполагает выделение финансирования по целевым программа развития.

Разметка не дорожка

Тим Апелов, автор Telegram-канала «Тим открывает мир» и велоактивист, добавил, что за два года в Казани появилась великолепная дорожка на озере Кабан, рядом с новым театром Камала.

«Там метров 300, но архитекторы отделили велодорожку от пешеходной и автомобильной дороги, за что им огромная благодарность. Это одна из лучших велодорожек в Казани. Дальше она продолжается отвратительно, там строили дорожники, но то, что сделали архитекторы — это великолепно», — рассказал он в разговоре с Inkazan.

По его словам, в последние годы дорожники начали сами делать велодорожки, но по принципу: «Мы нанесем краску и будем считать, что это велодорожка». Но в этом случае возникает проблема: транспортное средство, которое может разгоняться до 40 километров в час, допускается на территорию пешеходов и отбирает у них 80% места для передвижения.

«Это отвратительно. Дорожники, которые обновляли Сибирский тракт, абсолютно не понимают, что они делают. Они считают цифрами, а мы считаем глазами. На улице Пионерской перекликаются все проблемы. Там „велодорожку“ сделали на тротуаре. Она отобрала 70% территории пешехода, и в результате по ней на сумасшедших скоростях катаются курьеры на электромопедах. Если бы дорожники делали такую инфраструктуру без разметки, не давая приоритета велосипедистам, не отбирая у пешеходов тротуар, просто поставив знак, было бы лучше, но так не делают. Считают, что хороший тротуар, можно забрать его у пешеходов», — рассказал Апелов.

Велоактивист заострил свое внимание на электромопедах. Сегодня борьба с самокатами уже не в тренде, а вот носящиеся курьеры становятся проблемой. Поэтому ГИБДД стоит задуматься над этим и над тем, что будет, когда школьники и студенты начнут покупать не разваливающиеся автомобили, а мопеды.

«Единственное, что не дает Казани развиваться в велосипедную сторону, в сторону общественного транспорта, в сторону города для людей, а не автомобилей, — это политическая воля нашего руководства. Если бы они решили, что мы делаем ставку на общественный транспорт, на велоинфраструктуру, на приоритет средств индивидуальной мобильности, а не автомобилей, тогда бы Казань стала велосипедным городом», — считает Апелов.

Мэрия «поворот» в сторону людей, а не машин постоянно декларирует. Но планы есть, а воли нет. Поэтому все их разработки остаются лишь красивыми картинками.

Коротко, дорого и никому не нужно

Алексей Харитоненко, бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ», разработчик плана застройки 560 га на Минском шоссе по типу «Доброград», в разговоре с Inkazan заявил, что, по его мнению, велодорожки в России пока не приживаются. И причин у этого несколько.

Главная — восприятие велосипеда как спорта, а не транспорта: лишь 12% автомобилистов используют его для поездок. К тому же большую роль играет климат, так как в стране зима длится по 4-6 месяцев. Плюс отпугивает слабая инфраструктура, и эта проблема актуальна не только в Казани. Например, в Москве 300 км велодорожек, но они не связаны в сеть, а в Новосибирске их почти нет.

«Стоимость строительства — 20–30 млн рублей за километр, это если строить по западным стандартам, но в России часто ограничиваются разметкой за 1–2 млн рублей, что снижает качество. Власти не строят инфраструктуру из-за низкого спроса и протестов автомобилистов, теряющих парковки. Но велодорожки нужны: они сокращают пробки и выбросы. Например, в Амстердаме 5% поездок на велосипедах экономят €1 млрд в год», — заявил он.

Подобного мнения придерживается и генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Он считает, что в сознании наших соотечественников велосипед ассоциируется с туризмом и отдыхом. Так сложилось, что его не воспринимают, как средство для ежедневных поездок.

«Из-за того, что наши дороги, особенно в мегаполисах, серьезно загружены, и недостаточно велодорожек, россияне воспринимают велотранспорт как небезопасный для жизни, боятся попробовать его использовать для регулярных поездок», — считает он.

В большей части регионов России суровые климатические условия, и с использованием велосипеда неизбежны сложности. Не только зимой, но и осенью в мокрую погоду кататься опасно — скользко, наледь на тротуарах. Большое количество опавших листьев тоже опасно — под ними не заметны ямы. В курортных городах юга России климатической проблемы нет, но там узенькие дороги, как правило окруженные домами, мало или вообще отсутствуют парковки для автомобилей. И нет физической возможности проложить велодорожки.

Создание велодорожек — это деньги, и немалые. Нужно не только сами дорожки проложить, но и переоснастить инфраструктуру: продумать безопасные пересечения, удобные места для парковки велосипедов, самокатов. Нужна возможность провоза велосипедов в общественном транспорте. А у городских администраций ограниченный бюджет.

При этом, отвечая на вопрос, можно ли пересадить россиян на велосипеды, Матвеев ответил, что да, и городские власти постепенно идут к этому, чтобы улучшить экологическую обстановку, снизить нагрузки на дороги, уменьшить пробки. Но чтобы сделать велосипед привлекательным для среднестатистического горожанина, нужно не только создавать инфраструктуру, но и популяризировать этот вид передвижения: устраивать соревнования, мероприятия, чтобы донести до обывателя, что езда на велосипеде — это и удовольствие, и польза для здоровья. Нужны курсы по веломастерству, где желающих не только обучат езде, но и ПДД.

Очевидно, казанский исполком уже знает об этом, иначе как объяснить, почему все конкурсы и праздники есть, а вот самих велодорожек как не было так и нет.