«Я иду искать!»: Зачем в «Царицыно» блуждают в лабиринтах и разгадывают сны художников

В музее-заповеднике «Царицыно» до 8 марта 2026 года проходит выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее», где представлены работы 14 современных художников, призывающие поразмышлять об изменчивости человеческой жизни и традиционных обрядах, сопровождающих эти изменения. Среди представленных работ — арт-видеоигры Александра Шишкина-Хокусай, тканевый лабиринт Ирины Кориной и Ольги Божко, движущиеся картины Алексея Трегубова и костюмы Андрея Бартенева. Заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Виктория Петухова рассказала о самых интересных экспонатах проекта и о том, какие смыслы скрывают произведения искусства.

Виктория Петухова

заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно»

— Что вдохновило вас на создание выставки «Я иду искать!»? Какова была изначальная идея?

— На проект нас вдохновили величие и непознанность явления, которое сегодня в рамках принятой терминологии называют «народное искусство». Царицыно хранит большую коллекцию артефактов, относящихся к этому разделу изобразительного искусства. Это наследие — еще с 1984 года, когда в стенах архитектурного комплекса был образован Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, ныне музей-заповедник «Царицыно». Однако начиная с 2007 года, после глобальной реставрации дворцовых построек, в выставочной практике музея был длительный период, когда акцент делался на историко-культурные проекты, посвященные архитектуре и искусству XVIII века, эпохе Просвещения, фигуре Екатерины Великой и императорской фамилии в целом. Про коллекцию народного искусства подзабыли. Около пяти лет назад, когда музей вернулся к переосмыслению приоритетов своей работы и ревизии фондов, традиционное искусство, как наиболее яркая часть коллекции, хоть и наиболее сложная, стало одним из направлений-драйверов музея.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

В 2022-2024 годах уже был реализован масштабный проект «В поисках народного искусства», который исследовал явление индустрии советского народного искусства, как грандиозного и удачного социально-художественного эксперимента эпохи. Это был очень успешный проект, который и нам самим, и зрителям рассказал нечто новое об этом явлении. Но, конечно, он не исчерпал тему, а только вскрыл ее неизведанные глубины.

Мы сейчас сотрудничаем с антропологами и фольклористами, историками и культурологами, чтобы знания всех этих наук помогли нам лучше понять то, что мы храним и рассказать об этом на выставках. Проект «Я иду искать!» — это попытка соединить антропологию и современное искусство, чтобы обнаружить мотивы, которые двигали художниками прошлого на создание произведений, а также попытаться понять, остались ли они актуальными и для наших современников.

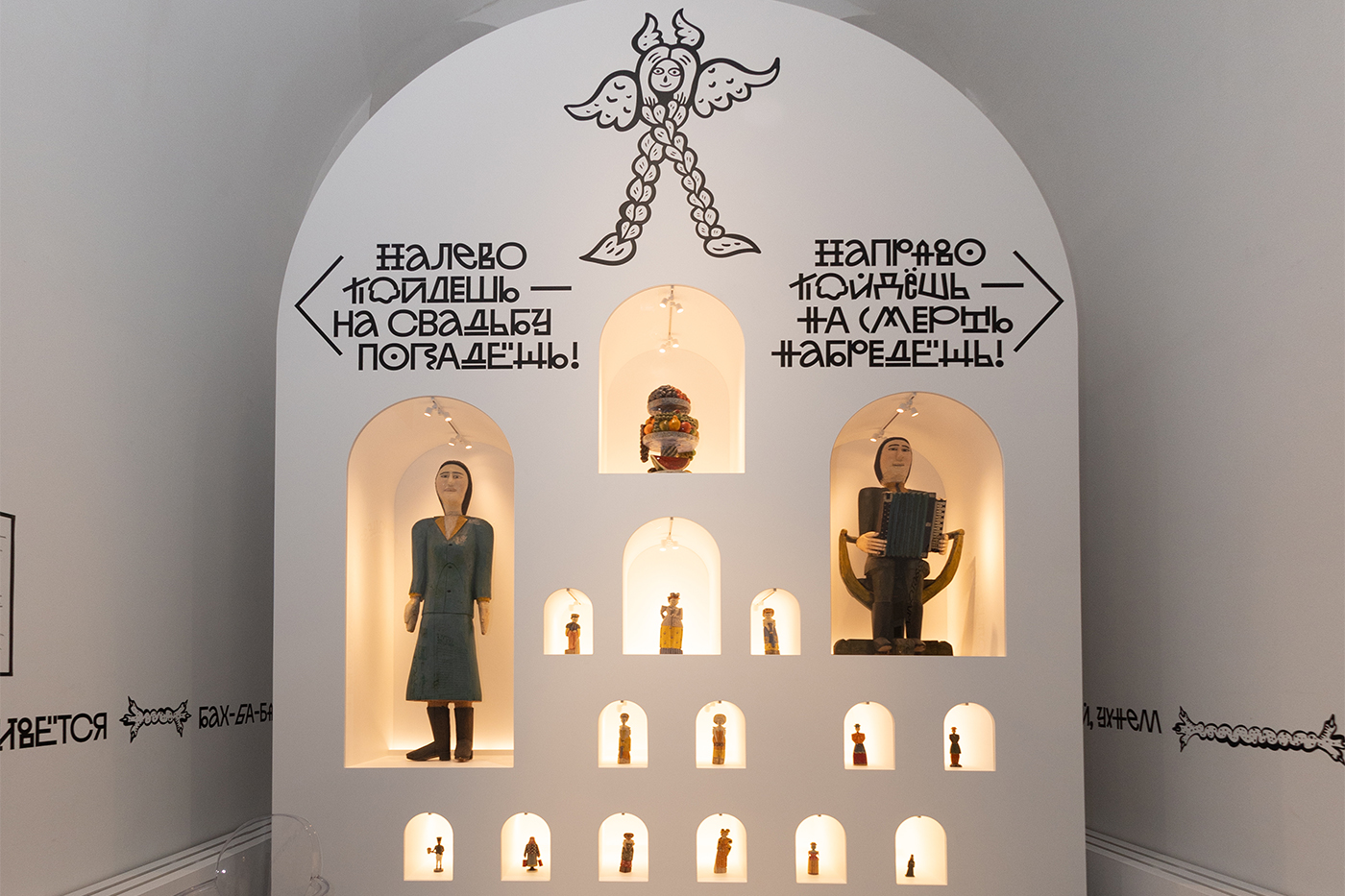

«Пир-гора» творческого союза «Планетянин»

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

— Какими бывают обряды перехода?

— Тут хочу оговориться: все-таки выставка «Я иду искать!» не исследует собственно разнообразие обрядов перехода. У нас не было задачи показать разницу в свадебных или сезонных обрядах, скажем, Архангельской области по сравнению с обрядами Северного Кавказа. Для нас было важно понять, что из происходящего в жизни людей остается и по сей день настолько важным, настолько вдохновляющим или пугающим, что это требует обращения к высшим силам, в том числе к искусству.

Рожая детей, выходя замуж или уходя из дома мы радикально меняем образ жизни. Это захватывающе и опасно одновременно, кроме того — это выход в неизвестное, поэтому человеку нужно как-то справится со своими эмоциями. В этом всегда помогало искусство — люди пели песни, оплакивая или радуясь; танцевали, призывая удачу; надевали красивую одежду, которая что-то сообщала и защищала.

Изба Ульяны Подкорытовой

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

Сегодня мы не заговариваем зверя перед охотой, не вызываем дождь во время засухи. Но остались события, которые ставят нас перед такой же необходимостью что-то предпринять с собой, со своими надеждами и ожиданиями, как и века назад. Сложностью проекта было вычленить эти вехи, потому что сегодня люди создают множество своих личных ритуалов и обрядов: посчитать четные номера на машинах перед экзаменом, или не бриться перед важным матчем… Но нас интересовали те события, которые затрагивают абсолютно всех. Таких, как нам показалось, несколько. Например, связанных с жизненным циклом каждого человека — рождение, взросление (можно это назвать инициацией), свадьба и проводы, а также несколько природных циклов: смена дня и ночи, зимы и лета, перехода от бодрствования к сну.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

— Почему именно «обряды перехода» были выбраны в качестве основной темы?

— Нам очень хочется показать, что традиционное искусство актуально, если оно постоянно меняется. Это один из проектов, который помогает нам размышлять над тем, каким путями идет художник, создавая новые формы, отвечая на вечные вопросы. Исследуя традиционные художественные практики и сопоставляя их с актуальными, мы видим, что так происходило всегда. Художники всегда меняли язык вместе с изменением жизни и ее уклада, экспериментировали даже внутри устоявшейся традиции в ответ на новые реалии. Что-то из экспериментов приживалось, что-то отсеивалось. Это делает искусство, в том числе народное, живым.

Инсталляция Марии Трегубовой

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее масштабных работах, представленных на выставке. Почему именно они?

— На этот вопрос очень легко ответить: каждая! У нас каждый зал — это одна инсталляция на ту или иную тему, созданная одним художником или группой. То есть каждое произведение масштабное и целостное художественное высказывание. Например, Мария Трегубова сделала инсталляцию на тему сна, бодрствования и смерти воссоздав целую мастерскую театрального художника, где зритель может наблюдать над процессом создания декораций к спектаклю. Это загадочное место, в котором происходят какие-то таинственные вещи, но почему-то нет самого художника, хотя везде находятся отчетливые следы его присутствия: звякает телефон, лежат фрагменты начатой работы. Куда исчез художник, ушел в созданные им сны-фантазии?

Инсталляция «Берегиня» Ольги Божко и Ирины Кориной

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

Или инсталляция Ирины Кориной и Ольги Божко «Берегиня» в зале «Рождение» представляет из себя лабиринт из занавесов, приглашающий посетителя физически пройти через него, как через пути рождения. Там можно запутаться, потеряться, побыть одному, испугаться и найтись в конце концов. Александр Шишкин-Хокусай создал компьютерную игру на тему взросления, в которую можно поиграть на огромном экране, управляя джойстиком, торчащим из гигантского пня. Каждый зал уникален, «Свадьба» Андрея Бартенева и Владимира Ранева, «Проводы» Ульяны подкорытовой, «Застолье» Евгения Гриневича и Натальи Куликовой. Девять тем и девять инсталляций.

Андрей Бартенев

Фото предоставлено музеем-заповедником «Царицыно»

— Какие необычные формы диалога с традиционной культурой предлагаются посетителям выставки?

— Выставка зовет смотреть, слушать, трогать, играть, думать. Все это можно делать, размышляя: а каков мой способ пережить жизненный переход? Выставка называется «Я иду искать!», потому что мы предлагаем увидеть ответы, которые дали художники, но не обязательно с ними соглашаться. Можно поискать свой.

— Каково ваше личное ощущение после завершения работы над выставкой? Что было самым сложным и самым интересным в процессе?

— Страшно интересно заглядывать в суть вещей. Я считаю этот проект настоящим научно-художественным исследованием. Нам еще предстоит осмыслить его результаты. Для меня процесс еще не закончен. Очень интересно наблюдать за реакцией посетителей, которые смотрят с любопытством, приходят на кураторские экскурсии и на медиации, оставляют отзывы к книге. Мы соберем наблюдения и надеюсь опубликуем их, но главное, что мы начали по-новому осмыслять казавшиеся такими привычными вещи.