I droplets vanno in pensione: l’Oms riscrive la trasmissione dei patogeni nell’aria

L’Organizzazione mondiale della sanità aggiorna le definizioni della trasmissione aerea dei virus. La ventilazione è riconosciuta come fondamentale nella prevenzione. Una web app per calcolare il rischio Covid

All’inizio del 2020, con l’arrivo di un nuovo coronavirus fino ad allora sconosciuto, il mondo si è diligentemente lavato le mani, ha starnutito dentro i gomiti, ha disinfettato superfici di ogni tipo, compresi i prodotti acquistati al supermercato nel disperato tentativo di bloccare un nuovo virus che ha sconvolto l’intero globo. L’alcol è sparito dagli scaffali per mesi. Del resto le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e recepite da tutti i Paesi, erano proprio quelle: disinfettare, pulire, lavarsi le mani, restare quanto possibile distanti l’uno dall’altro. Mesi dopo sono state consigliate le mascherine (in un primo momento sconsigliate).

In realtà il pericolo non arrivava dalla pulsantiera dell’ascensore o dalle maniglie delle porte, ma dall’aria. Il Covid si trasmette con colpi di tosse e starnuti, ma anche cantando, parlando o semplicemente respirando. La pandemia ha imperversato per sei mesi prima che l’Oms aprisse alla sola possibilità di una trasmissione aerea del Sars-CoV-2 dopo numerosi scambi di informazioni con un gruppo ristretto di scienziati, esperti di trasmissione aerea.

L'importanza della ventilazione in ambienti chiusi

L’Organizzazione mondiale della sanità, che da tempo allerta il mondo su una possibile nuova pandemia, al termine di un percorso iniziato nel 2020, con il coinvolgimento di una ventina di esperti provenienti da diverse comunità scientifiche, ha pubblicato adesso un nuovo documento (sottoscritto da tutti i CDC, cioè i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, mondiali) che può essere considerato un importante cambio di paradigma.

L’Oms ha infatti riscritto il modo in cui si trasmettono le infezioni respiratorie e ha aggiornato le definizioni della trasmissione aerea dei virus, sottolineando come quest’ultima giochi un ruolo importante nella propagazione delle malattie respiratorie. Come prima conseguenza, la ventilazione degli ambienti chiusi viene riconosciuta come un elemento fondamentale per prevenire la diffusione di patogeni respiratori.

Il cambio di paradigma

«Si tratta di un grande passo in avanti – dice al Corriere della Sera Lidia Morawska, esperta di trasmissione aerea alla Queensland University of Technology di Brisbane, Australia – perché è la prima volta che la corretta modalità di trasmissione dei patogeni respiratori viene descritta scientificamente da un organismo che rappresenta il mondo intero. Questo porterà al raggiungimento di una buona qualità dell’aria interna, non solo per motivi energetici o per garantire un adeguato comfort termico, ma soprattutto per proteggere la salute umana, come abbiamo raccomandato all’inizio della pandemia nel nostro articolo su Science».

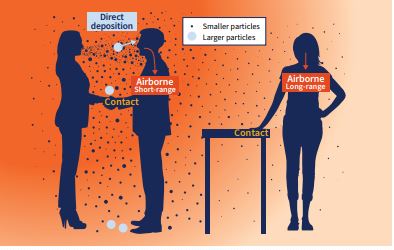

Come si possono allora diffondere gli agenti patogeni respiratori? L’Oms individua tre differenti modi di trasmissione

1-Per via aerea o per inalazione

Questa è considerata la principale modalità di trasmissione. Non esiste più la dicotomia tra goccioline piccole che galleggiano (aerosol) o più grandi che per gravità cadono al suolo (droplets), ma si parla genericamente di particelle infettive respiratorie (IRPs, Infectious Respiratory Particles). Una persona emette particelle respiratorie di diverse dimensioni che possono essere inalate e penetrare nelle alte vie respiratorie di persone suscettibili, fino a raggiungere alveoli e polmoni. Il contagio per inalazione avviene sia sulle lunghe sia sulle brevi distanze. In un ambiente chiuso, infatti, il virus si comporta come il fumo di sigaretta: più sei vicino più ne inali, ma le particelle possono accumularsi a distanza anche per ore.

2-Per impatto con deposizione.

Questo tipo di trasmissione avviene quando le particelle emesse da una persona infetta, per gravità, si depositano sulle mucose (bocca, naso, occhi) di un soggetto suscettibile (sono le particelle che erano chiamate droplets). Questo tipo di trasmissione avviene solo a brevi distanze, a quella che convenzionalmente viene chiamata “distanza di conversazione”.

3-Per contatto

Una persona infetta può trasferire particelle contaminate di qualunque dimensione e a qualunque distanza, in genere attraverso le mani venute a contatto con le sue stesse mucose o attraverso superfici. Il soggetto suscettibile può allora contagiarsi toccando la superficie contaminata e portandosi le mani alla bocca, al naso o agli occhi o toccando direttamente le mani della persona positiva al virus sulle quali si sono appunto depositate particelle infette (per essersi lei stessa messa le mani in bocca o nel naso).

La web app ARIA per misurare il rischio di contagio

L’Organizzazione mondiale della sanità ha inoltre messo a disposizione per tutti una web app denominata ARIA (Indoor Airborne Risk Assessment) per calcolare il rischio di contagio (in questo caso da Covid, nelle diverse varianti) in base allo scenario, ovvero alle dimensioni dell’ambiente, al numero di persone presenti, al numero di persone positive, all’utilizzo o no di mascherine e suggerendo le contromisure necessarie per limitare il rischio di infezione.

«Grazie a una migliore comprensione dei meccanismi di trasmissione e alla collaborazione con un gruppo di esperti di diverse discipline siamo riusciti a integrare i componenti fisiologici che guidano la formazione delle particelle respiratorie, le caratteristiche specifiche del virus e gli elementi ambientali che influenzano l’inalazione di queste particelle infette. Il risultato è la quantificazione del rischio di infezione e l’identificazione di contromisure appropriate» dice Luca Fontana, funzionario all’Oms e coordinatore per lo sviluppo di ARIA.

Le modalità di contagio

«L’Oms ha finalmente riconosciuto che ci si contagia non perché i famosi “droplets” cadono vicini, ma perché inaliamo particelle respiratorie infette» commenta Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ambientale presso la Queensland University of Technology di Brisbane e l’Università degli Studi di Cassino, unico esperto italiano coinvolto nel lavoro dell’Oms.

«Da questo documento emerge inoltre che la modalità principale di trasmissione di un agente patogeno respiratorio è proprio quella per inalazione, quindi per trasmissione aerea. La negazione della trasmissione aerea rappresenta il più grande errore commesso dalle autorità sanitarie durante la pandemia e questa negligenza ha comportato decine di migliaia di casi e decessi in più solo in Italia. A questo punto è chiaro che la ventilazione degli ambienti chiusi diventa fondamentale e per le future pandemie non si potrà più raccomandare il solo distanziamento sociale o le mascherine in un ambiente chiuso».

Non solo per via aerea

Non tutti i virus però si trasmettono per via aerea come modalità principale. Ebola, ad esempio, si trasmette principalmente per contatto diretto con fluidi infetti e la via per inalazione è secondaria. Le tre vie di trasmissione di patogeni respiratori identificate dall’Oms sono tuttavia sempre presenti, poi una può prelevare sull’altra in base al tipo di virus.

L’idea, oggi superata, sottoscritta dalla comunità medica che malattie come l’influenza o il Covid si trasmettano esclusivamente attraverso grandi goccioline respiratorie che vengono espulse quando una persona starnutisce o tossisce, ha portato le autorità sanitarie a raccomandare il lavaggio delle mani e delle superfici per contenere i virus respiratori. Ma queste misure, ormai è chiaro, sono secondarie per quanto riguarda i virus respiratori, pur restando cruciali per limitare il più possibile altri tipi di infezioni, in particolare quelle batteriche.

Quando è sufficiente il distanziamento

Se il distanziamento è una misura assolutamente sufficiente in ambienti aperti perché le particelle respiratorie più grandi cadono e quelle più piccole e leggere si disperdono in aria, in ambienti chiusi rimane necessario perché riduce le probabilità di infezioni a corto raggio dovute alle particelle respiratorie infettive che inaliamo (come quando siamo vicini a un fumatore) e in misura ridotta che si depositano. Ma non è sufficiente perché si deve anche ridurre la concentrazione delle particelle più piccole, che tendono ad accumularsi nell’ambiente.

Migliorare la qualità dell'aria

A quasi quattro anni dall’inizio della pandemia in Italia, ma anche nel resto del mondo si è fatto poco o niente per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. La maggior parte della popolazione mondiale se ne sta chiusa in uffici, aule, ristoranti con una ventilazione insufficiente. Eppure garantire una buona qualità dell’aria non vuol dire solo combattere le malattie infettive: l’inquinamento indoor danneggia il cuore, i polmoni e riduce anche le capacità cognitive . Anche un elevato livello di anidride carbonica in stanze affollate può causare sonnolenza, perdita di concentrazione, con conseguente calo del rendimento scolastico. In molti luoghi aprire le finestre può essere addirittura più dannoso a causa dell’inquinamento, del caldo e, in certe zone, anche per la presenza di incendi.

Migliorare l’aria richiederà denaro, volontà politica e un’agenzia scientifica a livello internazionale (e nazionale) che detti le linee guida su standard minimi di ricambi d’aria necessari, e che lavori esattamente come gli enti che si occupano di alimentazione, inquinamento outdoor e acqua. «Aver ottenuto acqua pulita nelle case è uno dei 10 maggiori progressi in materia di sanità pubblica ottenuti nel secolo scorso – afferma Lidia Morawska – e l’aria dovrebbe seguire la stessa strada». «Pensate ai progressi in materia di salute pubblica che abbiamo fatto negli ultimi 100 anni – conclude Giorgio Buonanno - Abbiamo migliorato la qualità dell’acqua dopo l’epidemia di colera a Londra a metà del 1800, l’inquinamento atmosferico in ambienti aperti, la sicurezza alimentare, i servizi igienico-sanitari, ovvero le basi assolute della salute pubblica. Ma che fine ha fatto l’aria negli ambienti chiusi in questa storia? È stata completamente dimenticata. E la pandemia ha dimostrato quanto questo sia stato un errore clamoroso».