На этой неделе в КФУ имени В.И. Вернадского проходила международная научно-практическая конференция «”Архитектура Крыма” к 160-летию со дня рождения архитектора Н.П. Краснова». И хотя память мэтра зодчества чествовали в 2024 году, не лишним будет вспомнить об основных вехах его судьбы и крымском периоде творчества.

Загадка на загадке

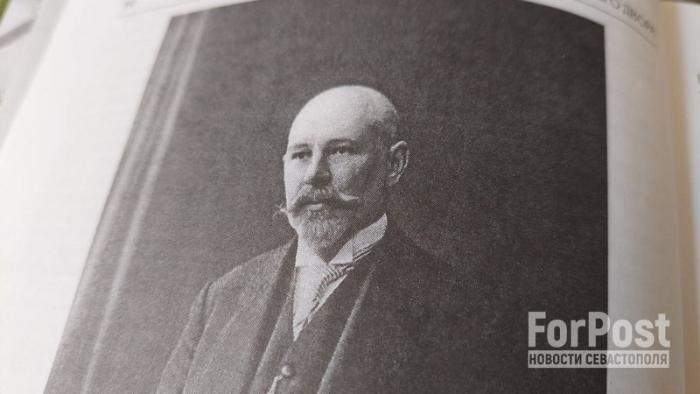

Николай Петрович Краснов родился 23 ноября (5 декабря) 1864 года, как сказали бы сейчас, в ближайшем Подмосковье — в селе Хонятино Коломенского уезда Московской губернии (сейчас это Ступинский район Московской области). Известно, что он происходил из крестьянской семьи, но более подробных сведений о родителях и детских годах будущего архитектора исследователям до сих пор не удалось выяснить.

До сих пор неизвестно биографам Краснова и то, как выходцу из села, крестьянскому 12-летнему мальчику, удалось поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — довольно престижное учебное заведение в своей отрасли. Кто разглядел будущий талант и подарил счастливый билет в жизнь? Исследователи жизни Николая Краснова лишь предполагают, что к этому повороту судьбы могут быть причастны либо Сергей Третьяков — попечитель учебных заведений Коломенского уезда и брат известного мецената и предпринимателя, либо Пётр Губонин — железнодорожный концессионер, миллионер, а также благотворитель и уроженец этого края.

Как бы то ни было, в 1876 году юный Краснов переехал в Москву, где стал учеником прославленных архитекторов и искусствоведов. Обучение заняло девять лет: в 1885 году за свою выпускную работу — проект здания гимназии — будущий архитектор был отмечен Большой серебряной медалью.

Получив диплом, 21-летний юноша на несколько месяцев уехал в Коломну, где участвовал в армейских сборах как военнообязанный. Потом вернулся в Москву, чтобы выполнить свой первый заказ — перестроить частный дом. Хотя, как отмечают исследователи Николай Калинин, Александр Кадиевич и Марина Земляниченко — авторы книги «Архитектор Высочайшего Двора», — период жизни молодого зодчего после выпуска из училища также покрыт туманом неизвестности.

Ситуация меняется, когда весной 1887 года Николай Краснов приезжает в Ялту. Был ли южный город его собственным выбором или же и в те времена существовала некая система распределения выпускников учебных заведений — этим вопросом крымские исследователи биографии архитектора задаются до сих пор.

Любовь навсегда

Поначалу молодой московский специалист замещал городского архитектора, который был на пороге увольнения и отъезда в Петербург. Через полгода, 31 октября, Городская Дума Ялты утвердила Николая Краснова в должности главного зодчего стремительно развивавшегося в те годы курорта Тавриды.

Южный берег Крымского полуострова, по мнению авторов «Архитектора Высочайшего Двора», «несомненно поразил воображение молодого москвича».

«Этот крошечный уголок огромной страны Николай Краснов полюбил сразу и навсегда. Поселившись в Ялте, он, по сути, очень редко и ненадолго выезжал из Крыма в Россию или за границу по делам работы», — пишут биографы.

Кроме этого, именно здесь юноша обрёл семейное счастье: в 1888 году он женился на Анне Фарбштейн, дочери состоятельного владельца доходных домов и магазинов Ялты. Супруги рука об руку прожили всю жизнь, вместе пройдя сквозь все радости и горести.

Впрочем, настоящие испытания выпали на долю Красновых лишь через три десятилетия. А поначалу Николай Петрович упорным трудом стирал все преграды, которые возникали у него на пути.

«В первые несколько лет работы в Ялте Краснов учился ориентироваться в совершенно непривычной для него обстановке. Сейсмоопасность Южнобережья, сложнейший рельеф местности, частые оползни, каменистый грунт, особенности климата и местных строительных материалов — всё это заставляло по-новому подходить к решению ряда технических вопросов», — отмечают исследователи пути архитектора.

Кроме этого, москвич учился выстраивать конструктивные деловые отношения с именитыми заказчиками и представителями многочисленных национальностей, проживающих в Крыму.

Талантливое портфолио

Одним из первых «высочайших» клиентов Николая Краснова стал великий князь Пётр Николаевич, дядя последнего русского императора Николая II, в 1895 году пригласивший архитектора спроектировать дворец в его крымском имении «Дюльбер». По желанию заказчика здание было решено выполнить в оригинальном мавританском стиле, который не мог остаться незамеченным в профессиональной среде.

«Журнал “Искусство и художественная промышленность” в 1898 году поместил статью академика Н.П. Кондакова с описанием и фотографией этого необыкновенного здания и лестной характеристикой автора проекта и строителя. Краснов становится известным не только в Крыму, но и в художественном мире России», — резюмируют авторы его биографии.

Успех «Дюльбера» придал Николаю Краснову уверенности, подсказав, что сосредоточить свой талант стоит именно на усадьбах и дворцово-парковых ансамблях. Впрочем, такие задачи требовали большего времени, поэтому, правильно рассчитав собственные силы, зодчий в 1899 году принял решение покинуть должность главного архитектора Ялты и уйти «в свободное плавание».

Следующие полтора десятилетия у Николая Краснова отмечены особым творческим подъёмом и, по мнению исследователей, стали самыми счастливыми в его жизни.

«Один за другим появляются на Южном берегу дворцы Романовых, дворянские особняки и виллы известных предпринимателей, врачей, учёных, военных, церкви и часовни, мечети и гостиницы. И на каждом из них — печать поиска новых выразительных средств архитектурной пластики», — подчёркивают авторы «Архитектора Высочайшего Двора».

В эти годы Николай Краснов спроектировал объекты, которые сейчас с полным правом считаются шедеврами крымской архитектуры. Это дворец в имении «Харакс» великого князя Георгия Михайловича в Мисхоре, вилла «Ксения» В.А.Чуйкевич в Симеизе, дворец и парк в имении «Чаир» великой княгини Анастасии Николаевны, католический костёл и дом композитора Спендиарова в Ялте, дворец Юсуповых в Кореизе и их охотничий домик в селе Коккозы (сейчас село Соколиное Бахчисарайского района), вилла профессора Н.А. Батуева и дача Н.Д. Стахеева в Алуште, здание Симферопольского общества взаимного кредита, вилла графа Апраксина в Балаклаве и ещё многое другое.

Удивительный молодец

Вершиной крымского периода творчества Николая Краснова несомненно стала строительная компания, развернувшаяся в 1910-1911 годах в царском имении «Ливадия».

«Перед архитектором Н.П. Красновым стоит воистину непростая задача: в невероятно короткий даже по сегодняшним меркам срок (в 16 месяцев) построить дворец для царской семьи, который одновременно станет официальной летней резиденцией и загородным домом, будет отражать высочайшее положение заказчика и останется при этом уютным местом отдыха», — так оценил новый заказ П. Коломоец в статье, опубликованной в сборнике «Историческое наследие Крыма».

Кроме этого, зодчему предстояло вместить довольно крупное строение на земельном участке, который ранее занимал дворец гораздо меньшей площади.

Учитывая все эти нюансы, Николай Краснов заложил в основу композиционного плана имения Николая II квадратный внутренний дворик, а остальная планировка, по определению П. Коломойца, напоминает коллаж, где парадные помещения открыты и сочетаются с небольшими приватными комнатами.

Именитый заказчик остался доволен результатом трудов.

«Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом, выстроенный именно так, как хотели. Архитектор Краснов — удивительный молодец», — такую характеристику от Николая II в письме матери Марии Фёдоровне приводит исследователь.

Успех проекта обеспечил ялтинскому зодчему звания, награды и назначения. Так, 5 октября 1911 года Николай Краснов был пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора и награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. В октябре 1913 года он избирается академиком Петербургской академией художеств и получает чин надворного советника.

Прощание с Родиной

Начало Первой Мировой войны было мало заметно на Южном берегу Крыма. В первые год-полтора боевых действий Николай Краснов даже успел выполнить несколько заказов. Но они оказались последними для него в Крыму.

После Февральской революции архитектор-монархист попал в опалу у местных чиновников, присягнувших на верность Временному правительству. С августа 1917 года, по сведениям авторов книги «Архитектор Высочайшего Двора», подпись Краснова больше не встречается на документах — его заменили.

Семья зодчего эмигрировала два года спустя. О том, как они жили последние месяцы в Крыму, данных почти нет. Но судя по тому, что пришлось продать один из двух личных домов, денег не хватало.

В конце концов, в мае 1919 года на пароходе «Бермудиан» 54-летний Николай Краснов покидает Родину вместе со своей семьёй — супругой Анной, их дочерями Ольгой и Верой, зятем Леонидом Хорватом и шестилетним внуком Владимиром.

На следующие три года Красновы-Хорваты обосновались на острове Мальта. Этот период стал в судьбе архитектора символической границей.

«Русским беженцам на Мальте не было возможности работать; нас просто содержали англичане, пока все не разъехались по разным странам Европы. Мой дедушка Николай Петрович не мог сидеть без дела — он сразу приобрёл краски акварельные, бумагу, кисточки и начал рисовать картины Мальты. Эти картины (оригиналы) он выставлял в двух магазинах в городе Валетта на Мальте. В те годы туда заходили английские военные суда, и англичане заказывали картины (по номерам), — а дедушка делал копии, и они так продавались», — такие воспоминания Владимира Хорвата приводит заместитель директора по научной работе Ялтинского историко-литературного музея Зинаида Ливицкая в своей книге «В поисках Ялты. Записки музейщика».

В начале 1922 года Красновы-Хорваты переехали в Белград — столицу Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, которое в 1929 году было переименовано в королевство Югославия. Здесь сформировалась большая русская диаспора: эмигрантов из России привлекали религиозные, культурные и исторические связи обеих стран.

В свою очередь, по данным авторов «Архитектора Высочайшего Двора», Югославия, разорённая Первой Мировой войной и лишившаяся большей части своей интеллигенции, остро нуждалась в людях культуры и профессионалах высокой квалификации. Так что талант Николая Краснова получил новый импульс: с 1922 года и до самой смерти он занимал должность инспектора Министерства строительства.

«Русский зодчий внёс существенный вклад в украшение югославской столицы монументальными зданиями, по его проектам сооружались мемориальные соборы и церкви, архитектурно оформлялись военные кладбища», — перечислили заслуги Краснова в Белграде исследователи.

Николая Краснова не стало 8 декабря 1939 года. Он был похоронен на Белградском городском кладбище. Его потомки сегодня живут в Канаде и в Австралии.

От благодарных последователей

Несмотря на забвение «царского» архитектора в советские годы, профессиональное сообщество Крыма помнит и чтит своего талантливого кумира. Об этом ForPost рассказала архитектор-реставратор, член Правления Крымской организации Союза архитекторов России Ольга Сергеева.

«Здания и сооружения, построенные по проектам этого поистине самобытного и талантливого архитектора, расположены не только в Ялте и на территории ЮБК, а и в Бахчисарайском районе, Феодосии, Симферополе, Алуште и представляют до настоящего времени своеобразный архитектурный код, в поисках которого современные архитекторы обращаются к наследию Николая Краснова, как к учебнику», — подчеркнула собеседница издания.

По её словам, в творчестве мэтра архитектуры проявляются несколько базовых принципов, важных по сей день. Во-первых, все постройки органично вписаны в существующий ландшафт. Во-вторых, в его работах можно наблюдать «взаимодействие и взаимопроникновение интерьеров и окружающей ландшафтно-климатической и природной среды». Это представлено глубокими лоджиями, открытыми и полуоткрытыми террасами, галереями, балконами, эркерами, внутренними двориками с изящным и экзотичным благоустройством.

В-третьих, все объекты построены из экологически чистых материалов. И в-четвёртых, для его работ была характерна «деликатная прорисовка декоративных элементов украшений фасадов и интерьеров».

Кроме этого, по мнению Ольги Сергеевой, современным архитекторам и проектировщикам стоит поучиться у Николая Краснова способности вести диалог с клиентами.

«Николай Петрович не только работал в должности главного архитектора Ялты, а его заказчиками были одни из самых состоятельных персоналий России, но он также был уполномоченным и доверенным распорядителем финансирования на стройплощадке Ливадийского дворца в качестве придворного архитектора Николая II», — напомнила собеседница ForPost.

С коллегой согласен заслуженный архитектор АРК, лауреат премии ВС Крыма 2004 года, член Правления Крымской организации Союза архитекторов России Ростислав Гайдай. По его мнению, главная заслуга работы Николая Краснова в Крыму в том, что он сформировал высокий стандарт дворцово-дачной архитектуры на полуострове.

«Его современникам и последователям волей-неволей приходилось ему соответствовать. Краснов пробивается к нам сегодня не только отдельными сохранившимися памятниками архитектуры. Набережная Ялты, сетка центральных улиц, порт, подпорные стены Учан-Су в городе — это тоже он», — перечислил собеседник ForPost.

Широта палитры Николая Краснова сегодня, сто лет спустя, остаётся «недостижимым примером» для нынешних архитекторов, считает Ростислав Гайдай. Здания, созданные архитектором, были в стиле ренессанса, готики, модерна, в романском стиле, в стиле классического шале, мавританской вязи или с элементами региональной архитектуры: для каждого заказчика он «находил что-то особенное и был при этом крайне убедителен».

Тем не менее, мода на «классику» в духе крымских дач того периода наблюдается и сегодня, а значит архитекторам XXI века есть к чему стремиться.

«Мы стоим на плечах титанов. Если я вижу сегодня хорошо слепленный объём, светотеневую пластику западающих и выступающих элементов, эффективную планировку, уместное и разнообразное озеленение, это значит, что красновский стандарт для автора проекта — не пустой звук», — признался собеседник.

Хочется, чтобы таких последователей стало больше. К сожалению, пока что Крым чаще видит обратные примеры. Одним из них стала чудовищная потеря дома самого архитектора, находившегося в центре Ялты на улице Коммунаров: его снос в начале 2022 года, как писал ForPost, стал настоящим шоком для местных жителей. Однако, как выяснилось, с юридической точки зрения претензий предъявлять было некому: здание находилось в частной собственности и, как оказалось, не обладало никаким охранным статусом, способным уберечь его от уничтожения.

Пелагея Попова

Фото автора