Комментарии 0

...комментариев пока нет

Уважаемый Дмитрий Прокофьев прав по поводу неформальной сделки между реформаторами в 1990-е и остальным населением: «Мы берём советскую собственность, а вам взамен, за согласие, оставляем бесплатно квартиры – приватизируйте их».

https://t.me/moneyandpolarfox/11322

Я не зря здесь отметил «квартиры», а не «жильё». Это небольшая поправка к тезисам автора. Не весь жилищный фонд России составляли квартиры, а были ещё частные дома, которые находились в личной собственности (на которую распространялись рыночные правила с некоторым ограничением – дома можно было продавать и покупать, в отличие от квартирного госфонда).

На жилые частные дома приходилось в РСФСР к началу реформ 25-30% от всего жилфонда.

Да, у нас была «одноэтажная Россия» (правда, новое строительство в РСФСР было ограничено 60 кв. м, с неотапливаемыми террасами могло быть до 80 кв. м). Эти дома люди строили на собственные деньги, довольно часто в городах на земельных участках, которые ещё до Революции купили их предки. Т.е. под приватизацию этот жилфонд не попал, т.к. он и до этого был по сути уже частный.

(в колхозах, т.е. в деревне, почти всё жильё было индивидуальным, построенным на деньги населения)

Ещё надо отметить и сектор кооперативных квартир, за которые люди тоже заплатили собственные деньги (в Москве 2-комнатная кооперативная квартира в конце 1970-х стоила 7500 руб., или примерно 50 месячных медианных окладов).

Были ещё жилищные сектора, которые не попали под приватизацию (или люди решали этот вопрос в частном порядке) – общежития (в них жили более 1 млн человек) и ведомственное жильё.

Так что приватизацией смогли воспользоваться лишь 55-60% населения России (отдельная тема, разница в стоимости жилья в Москве и Петербурге и в каком-нибудь ПГТ или умершем моногороде).

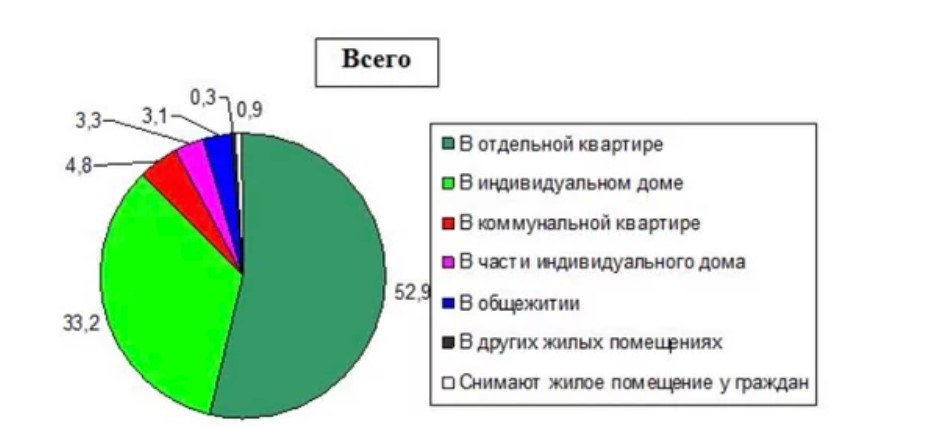

На диаграмме – структура жилищного фонда СССР по данным переписи населения в 1989 году (по РСФСР была похожая структура).