Меловой период

Меловой период можно охарактеризовать как эпоху глобальных преобразований, растянувшуюся почти на 80 млн лет. В это время на Земле торжествовала жизнь, принимавшая самые разные формы и осваивавшая новые среды обитания. Меловой период стал временем расцвета динозавров, но впоследствии драматично завершился их массовым вымиранием. Именно это вымирание кардинально изменило ход эволюции, открыв возможности для развития млекопитающих. В этой статье мы восстановим главные события мелового периода: узнаем, как формировались современные континенты, как эволюционировали растения и животные и чем закончилась одна из самых ярких глав в истории нашей планеты.

Характеристика мелового периода

Меловой период — это заключительный геологический период мезозойской эры. Название этого термина в научную среду ввел бельгийский геолог Жан д'Омалиус д'Аллуа. В 1817 году он изучал пласты осадочных пород на территории Франции и заметил одну характерную особенность. В определенных слоях в окаменелых раковинах беспозвоночных были обнаружены многочисленные отложения карбоната кальция — вещества, являющегося главным составным компонентом мела. Так был выделен новый геологический период – меловой, который часто называют просто «мел».

Хронологические рамки и деление

Меловой период охватывает временные рамки от 143,1 до 66 млн лет назад и является самым продолжительным периодом мезозойской эры. Нижняя граница мела определена лишь условно. По разным данным, она варьируется от 145 до 140 млн лет назад. Неопределенность связана с региональными отличиями в слоях осадочных пород и отсутствием каких-либо событий планетарного масштаба, отделивших меловой период от юрского. При этом верхняя граница сомнений не вызывает — глобальные изменения климата, отразившиеся в пластах пород, повлекли за собой массовое разрушение экосистем.

Меловой период делится на 2 ключевые эпохи: верхний и нижний отделы, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 6 ярусов — наименьших временных отрезков геохронологической шкалы. Посмотрим на ключевые характеристики отделов мелового периода.

- Нижний мел (143,1–100,5 млн лет назад). Характеризуется началом активного распада суперконтинента Гондвана. Происходит массовое отложение магматических пород и формируется Срединно-Атлантический хребет. Появляются новые виды растений и животных.

- Верхний мел (100,5–66 млн лет назад). Усиленная тектоническая активность ускоряет дрейф континентов, из-за чего существенно расширяется Атлантический океан. Разнообразие видов динозавров достигает своего пика.

Климатические особенности: парниковый эффект и высокий уровень моря

В начале мелового периода климат оставался теплым и влажным, однако уже тогда наметилась тенденция к похолоданию. Парниковый эффект, вызванный массовыми извержениями вулканов в промежутке между триасовым и юрским периодами, хотя и ослабевал, но все еще проявлялся достаточно заметно. Концентрация углекислого газа в атмосфере достигала 1 500 частей на миллион (в 3–5 раз больше современного показателя). Из-за расширения Атлантического океана холодные течения с полюсов проникали в тропические и экваториальные широты, что способствовало постепенному снижению средней температуры на планете с 30 до 21–23 °C.

Важными факторами, повлиявшими на климат мелового периода, стали аноксические события. Так называют относительно непродолжительные (до 1 млн лет) временные отрезки, когда уровень кислорода в океанах заметно снижался. Вероятными причинами аноксических событий называют ослабленную циркуляцию водных масс и повышенное биоразнообразие в океанах. Окислявшиеся органические останки активно расходовали кислород, который не компенсировался ни из атмосферы, ни посредством океанических течений. Дефицит кислорода привел к вымиранию крупных хищников, например, ихтиозавров. Вместе с тем аноксические события способствовали формированию обширных углеродных пластов, обогащенных органикой, — сланцев.

В меловой период на Земле почти не было ледников, и уровень моря на 170–200 метров превышал нынешний. Из-за этого обширные территории континентов были покрыты мелководными морями, которые называют шельфовыми или эпиконтинентальными. На повышении уровня моря также сказывалось увеличение объемов океанического дна. При образовании рифтовых разломов и подводных горных цепей вода активно вытеснялась. В меловой период приблизительно треть от современной территории суши была затоплена. Под водой находились многие густонаселенные ныне регионы, в том числе:

- Центральная Россия и Южная Сибирь;

- Великобритания и Франция;

- Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия;

- американские штаты Калифорния и Орегон.

Формирование современных континентов

Единый суперконтинет Пангея распадался в течение триасового и юрского периодов, в результате чего образовалось 2 новых континента: Лавразия и Гондвана. Гондвана, включавшая в себя все массивы суши, кроме Евразии и Северной Америки, начала раскалываться еще в юрский период, однако именно в меловом континенты приняли свои современные очертания. Многочисленные рифтовые разломы отделили друг от друга Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктиду. Интересно, что остров Мадагаскар, который сегодня воспринимается как часть Африки, откололся не от нее, а от Индийского субконтинента. Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку несколько позднее — в палеогеновый период кайнозойской эры.

И хотя континенты принимали узнаваемые формы, расстояние между ними было гораздо меньше, чем в наши дни. Атлантический океан находился на ранней стадии формирования, а пространство между континентами заполнял древний океан Тетис. Однако дальнейший дрейф континентов способствовал раскрытию Атлантики. Тетис же, напротив, постепенно сужался. Сегодня его остаточный бассейн представлен Средиземным, Черным и Каспийским морями. В результате глобальных преобразований в меловый период также сформировались Индийский и Северный Ледовитый океаны, а оставшееся наиболее обширное пространство заполнили воды Тихого океана.

Флора мелового периода

Революция покрытосеменных растений

На ранних этапах мезозойской эры на Земле доминировали голосеменные растения, в том числе хвойные и гинкговые. Они гармонично сосуществовали с папоротниками и хвощами, составляя основу пышных лесов того времени. Однако с наступлением мелового периода ситуация начала меняться — появились покрытосеменные или, как их еще называют, цветковые растения. Цветок как орган полового размножения давал растениям сразу несколько эволюционных преимуществ:

- защищенное вместилище для семязачатков — образований, из которых после оплодотворения развивается семя;

- в результате двойного оплодотворения формировался не только зародыш, но и питающая его окружающая ткань — эндосперм;

- яркие цвета, красивые формы и приятные ароматы привлекали опыляющих насекомых, что не только увеличило область распространения растений, но и стало важным фактором совместной эволюции организмов из разных биологических царств. Насекомые извлекали выгоду, питаясь нектаром растений, а у растений развивались цветки, привлекающие все больше видов опылителей.

Верхний мел стал началом такого явления, как революция покрытосеменных растений. Благодаря эффективному способу размножения и усилению интенсивности круговорота воды в природе их видовое разнообразие достигло огромных масштабов. В процессе эволюции плотные жилки в листьях цветковых позволили поглощать больше углекислого газа при том же количестве воды, что стало еще одним преимуществом перед хвойными и папоротниками. К раннему кайнозою покрытосеменные достигли экологического доминирования, а в наше время их доля составляет порядка 90% от всех известных нам видов растений.

Первые цветковые растения (магнолии, платаны)

Вероятно, покрытосеменные растения существовали еще в конце юрского периода, однако они были примитивны и малочисленны. Первые достоверно идентифицированные пыльцевые зерна обнаружили в отложениях возрастом 134 млн лет. Древнейшим макроотложением цветковых является вид Montsechia vidalii, обитавший в пресноводных озерах 130 млн лет назад. Примерно в то же время выделился род Archaefructus — травянистые растения, у которых соцветия формировались непосредственно на стебле.

Также в нижнем меловом периоде на Земле появились платановые (Platanaceae) — семейство цветковых деревьев, устойчивых как к тропическому, так и к умеренному климату. От современных платанов они отличались более мелкой пыльцой и отсутствием волосков у основания семязачатков.

В конце мелового периода выделился род магнолия (Magnolia). Эти вечнозеленые деревья и кустарники быстро распространились от южного полушария до арктических широт. Жесткие плодолистики этих растений были надежно защищены от повреждения, поэтому ключевой особенностью магнолий была возможность опыления жуками.

Фауна мелового периода

Морские обитатели

В нижнем меле морские глубины населяли ихтиозавры (Ichthyosauria). Несмотря на принадлежность к одному отряду, межвидовое разнообразие этих морских рептилий было весьма значительным. Длина тела ихтиозавров могла составлять от 1 до 23 метров. По внешнему виду они были похожи на современных рыб или дельфинов. Ихтиозавры были опасными хищниками — развитые ласты позволяли быстро настигать добычу, а крупные пластичные глаза — охотиться ночью. Однако «золотой век» ихтиозавров длился недолго, и они полностью вымерли из-за аноксического события на границе нижнего и верхнего мела.

Открывшиеся после ихтиозавров экологические ниши вскоре заполнили другие морские обитатели. Древние акулы существовали еще в палеозойскую эру около 400 млн лет назад, однако тогда длина их тела не превышала нескольких десятков сантиметров. Акулы мелового периода, такие как Кретоксирина (Cretoxyrhina), вырастали до 7–8 метров, а их масса составляла до 900 килограммов. Кретоксирины имели острые как бритвы зубы, благодаря которым они зачастую одерживали верх в схватках с более крупными морскими ящерами: плезиозаврами (Plesiosauria) и мозазаврами (Mosasauridae).

Наземные животные

На суше в меловой период безраздельно доминировали динозавры. Раскол и дрейф континентов способствовал существенному увеличению их биологического разнообразия по сравнению с юрским периодом. Однако условия мела были благоприятными не для всех видов. Например, агустинии (Agustinia) питались преимущественно голосеменными и хвойными растениями, а потому не смогли приспособиться к начавшейся революции покрытосеменных и вымерли. Мы с вами рассмотрим подробнее несколько самых известных групп динозавров мелового периода.

- Тираннозавры (Tyrannosaurus). Гигантские плотоядные ящеры были наиболее смертоносными хищниками конца мелового периода. Представители типового вида Tyrannosaurus rex, также известного как тирекс, передвигались на двух ногах, длина их тела достигала 13 метров, а масса — 9 тонн. Считается, что ни одно животное за всю историю Земли не смогло превзойти тираннозавра по силе укуса — около 60 000 килоньютонов. Это позволяло тирексам полностью разгрызать своих жертв, вместе со всеми тканями и костями.

- Велоцирапторы (Velociraptor). Еще одни двуногие хищники верхнего мела имели скромные размеры — не более 2 метров в длину при массе тела около 17 килограммов. В 2007 году исследователи обнаружили интересную особенность велоцирапторов — их тела были покрыты перьями. Считается, что велоцирапторы использовали перья для утепления гнезд и демонстрации во время брачных игр.

- Трицератопсы (Triceratops). Напоминающие современных носорогов рептилии имели весьма агрессивный внешний вид за счет длинных рогов и костяной шейной складки. Трицератопсы достигали в длину 8 метров и могли весить до 11 тонн. При этом они были травоядными и питались в основном низкорослыми растениями. Трицератопсы обитали на одних территориях с тираннозаврами, поэтому толстая шкура и рога были важнейшими факторами выживания.

- Игуанодоны (Iguanodon). В нижнем меле обширные территории Лавразии населяли крупные травоядные динозавры с длиной тела около 10 метров и массой 4,5 тонны. Считается, что они могли перемещаться как на четырех, так и на двух ногах, что расширяло возможности для добычи пищи. Главным отличием игуанодонов были хватательные кисти с шипами на больших пальцах, которые придавали устойчивости при ходьбе и помогали защищаться от хищников.

- Птеродактили (Pterodactylus). Представители одного из самых изученных родов летающих динозавров имели размах крыльев порядка 1 метра при длине тела 60 сантиметров. Птеродактили вели дневной образ жизни и охотились на мелких, в основном беспозвоночных, животных. Интересной особенностью птеродактилей был очень короткий хвост — его длины, вероятно, не хватало для управления полетом, поэтому хвост мог выполнять исключительно декоративную функцию.

Меловая катастрофа, или мел-палеогеновое вымирание

66 млн лет назад на Земле произошла меловая катастрофа или, как ее еще называют, мел-палеогеновое вымирание. На границе мелового и палеогенового периодов всего за несколько тысяч лет исчезло не менее 75% всех видов животных и растений. Во время катастрофы вымерли все нептичьи динозавры, а также множество видов млекопитающих, ящериц, птиц и насекомых. Морские существа пострадали в меньшей степени — в общей сложности исчезло около 16% видов. В частности, вымерли все аммониты — головоногие моллюски, составлявшие основной рацион мозазавров. Зависящие от фотосинтеза растения, водоросли и цианобактерии также получили значительный ущерб, что отразилось на возможности выживания травоядных животных.

Версии катастрофы: астероид или вулканизм?

- Основной версией меловой катастрофы является падение астероида. В 1980-х годах международная группа исследователей обнаружила в осадочных породах большое количество иридия, в 20–30 раз превышающее норму. Этот металл достаточно редко встречается в земной коре, однако он содержится в различных небесных телах — преимущественно астероидах. При столкновении метеорита с Землей выделилась энергия, равная 100 тератонн (1014 тонн) в тротиловом эквиваленте. К похожему эффекту привел бы одновременный взрыв более 1,5 млн самых мощных из имеющихся сейчас ядерных бомб. Катастрофа привела к долгосрочным изменениям климата. Сначала из-за теплового воздействия возникли массовые пожары, а затем в атмосфере осели тонны пепла и сажи, которые блокировали солнечные лучи и тем самым спровоцировали глобальное похолодание.

- Еще одной версией мел-палеогенового вымирания является повышенная вулканическая активность. Эта гипотеза основывается на деканских траппах — крупных отложениях магмы на плато Декан в Индии. Их общая площадь составляет 500 000 км2, что сравнимо с европейской территорией Франции. Таким образом, причиной климатической катастрофы могли стать выбросы парниковых высокотоксичных газов, в частности, углекислого и сернистого. При этом астероидная и вулканическая гипотезы не исключают, а дополняют друг друга, так как сильная ударная волна вполне могла «активировать» массовые извержения вулканов.

Кратер Чиксулуб — «убийца динозавров»

Предполагаемым «убийцей динозавров» является астероид Чиксулуб. То же имя носит и оставленный им кратер. Значительная часть кратера находится под полуостровом Юкатан, отделяющим Мексиканский залив от Карибского моря, поэтому обнаружен он был случайно. В 1980 году команда американского геолога Уолтера Альвареса исследовала местность с целью изучения осадочных пород, сформированных на границе мелового и палеогенового периодов. В процессе работы ученые обнаружили богатый иридием глинистый слой. Однако доказательства ударного происхождения кратера удалось получить только в 1991 году. В том же году ему присвоили название Чиксулуб в честь близлежащего мексиканского города.

Диаметр кратера оценивается в 200 километров, а глубина — в 30 километров. С помощью компьютерного моделирования удалось рассчитать, что астероид, оставивший этот кратер при ударе о Землю, имел диаметр 10 километров и входил в земную атмосферу на скорости около 20 километров в секунду. Датировка возраста кратера долгое время вызывала сомнения, однако независимые исследования 2013, 2015 и 2018 годов дали примерно одинаковые результаты — Чиксулуб был образован 66,04–66,05 млн лет назад. Таким образом, версия с астероидом стала доминирующей причины мел-палеогенового вымирания.

Какие виды пережили катастрофу?

Во время меловой катастрофы преимущество получили всеядные и насекомоядные животные, а также падальщики. Считается, что ни один строго растительноядный или плотоядный вид не смог пережить вымирание. До тех пор, пока климатические условия не нормализовались, на Земле установилась следующая пищевая цепочка: млекопитающие и птицы поедали насекомых, червей и улиток, которые, в свою очередь, питались детритом — мертвым органическим веществом вымиравших животных и растений. Адаптироваться к тяжелым условиям мел-палеогена смогли следующие группы живых организмов:

- млекопитающие — предки сумчатых и плацентарные грызуны, ставшие исходной эволюционной группой для 94% всех современных млекопитающих. Распространенным видом был Purgatorius — зверек размером не более 15 сантиметров. Данные зверьки вели норный образ жизни и были крайне непритязательны в еде;

- птицы — палеонтологи считают, что современные птицы произошли от оперенных динозавров, авиалов (Avialae). Пережить мел-палеоген авиалам помогла всеядность — они питались семенами невзошедших растений и мелкими насекомыми;

- крокодиломорфы — группа пресмыкающихся животных, предшествовавших современным крокодилам, смогла пережить не только мел-палеогеновое, но и более раннее триасово-юрское вымирание. Водная среда обитания и способность зарываться в землю поспособствовали выживанию около половины видов крокодилообразных, в том числе Borealosuchus;

- черепахи — этот отряд пресмыкающихся оказался одним из самых приспособленных к тяжелым условиям меловой катастрофы, выжить удалось порядка 80% видов архаичных черепах. Каждое из 6 семейств, доживших до палеогена, имеет представителей и в наши дни. Медленный метаболизм позволял выживать при скудных ресурсах как речным, так и морским черепахам, например, Boremys и Protostegidae.

Полезные ископаемые периода

Образование меловых отложений

В условиях теплого парникового климата значительная часть суши была покрыта мелководными морями, в которых обитали кокколитофориды. Эти микроскопические одноклеточные водоросли имели некоторое подобие скелета, представленного твердой пластиной. Отложения этих пластин, также известные как кокколиты, состояли преимущественно из кальцита (CaCO3) — главного компонента писчего мела. Благодаря пластичности и низкой себестоимости в наши дни мел используют как строительный материал — из него делают известь, штукатурку, шпаклевку и множество смесей для отделочных работ.

Месторождения нефти и газа

Месторождения нефти и газа играют ключевую роль в мировой добыче углеводородов. Из-за аноксических событий в океане многочисленные останки планктона и водоплавающих организмов не смогли разложиться. В течение многих миллионов лет они соединялись с глинистыми минералами и погружались под морское дно. На глубине порядка 3–4 километров органика разрушалась и под воздействием высокой температуры преобразовывалась в битумы и сланцы — смолистые и вязкие или твердые и зернистые углеводородные вещества. Гидротермальные источники способствовали их нагреву: при температуре 150 °Cзапускался нефтегенез, а при 180–250 °C образовывался природный газ.

3 интересных факта о меловом периоде

- Меловой период является самым продолжительным периодом в рамках фанерозойского эона — эпохи, начавшейся 539 млн назад и продолжающейся до сих пор. Например, неогеновый период, во время которого континенты расположились на своих современных местах, длился немногим более 20 млн лет, то есть в 4 раза меньше, чем мел.

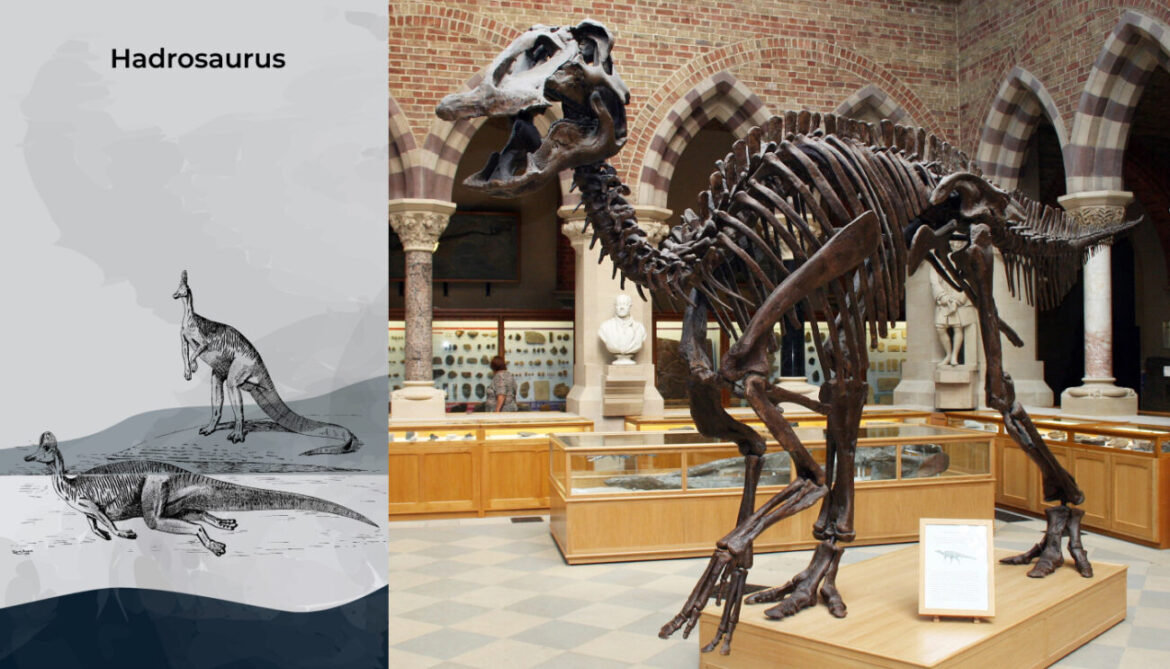

- В конце мелового периода современные территории Африки, Северной и Южной Америки населяли гадрозавры, которых также называют утконосыми динозаврами. Несколько рядов зубов позволяли им эффективно перемалывать растения. Кроме того, у гаврозавров были небольшие копыта, из-за чего палеонтологи дали им шутливое название — «коровы мелового периода».

- Меловой период стал последней эпохой, когда сезонные колебания температуры проявлялись незначительно. В то время даже на полюсах температура почти не опускалась ниже 0 °C, из-за чего образование ледников было крайне редким явлением. С наступлением палеогена парниковый эффект ослаб — времена года и климатические зоны стали гораздо больше напоминать современные.

Меловой период в вопросах и ответах

Сколько длился меловой период?

По разным оценкам, меловой период длился 75–79 млн лет и закончился 66 млн лет назад.

Какие динозавры жили в меловом периоде?

В меловой период жило множество групп динозавров, в том числе тираннозавры, велоцирапторы, трицератопсы, игуанодоны и птеродактили.

Почему вымерли динозавры?

Наиболее вероятными версиями вымирания динозавров являются падение на Землю крупного астероида и массовая вулканическая активность.

Где найдены окаменелости мелового периода?

Окаменелости мелового периода находили в самых разных регионах планеты: в Европе, Северной Америке и Восточной Азии. В центральной части России находили ископаемые останки морских животных, а на Кузбассе — наземных хищных динозавров.

Какие современные животные пережили меловой период?

Виды животных мелового периода, пережившие вымирание, не сохранились до наших дней. Однако тогда на Земле жили предки современных млекопитающих, крокодилов, черепах, птиц, акул и скатов.

Иван Стефанов

Изображение на обложке: Freepik