Православное Рождество: приметы, что можно и нельзя делать, как гадать и что читать

Исторически Россия – страна христианская. Поэтому праздник Рождества, который здесьвыпадает на 7 января, окружает множество разных традиций, начиная от блюд и заканчивая развлечениями.

В России после Великой Октябрьской Социалистической Революции часть из них была упразднена, а часть перешла в празднование Нового года. Но сегодня мы вспомним всё о Рождестве на Руси – что тогда готовили, о чем говорили приметы на этот день, объясним, почему нет ничего плохого в вертепе, покажем, что общего между Рождеством на Руси и Хэллоуином, и завершим списками книг и фильмов.

Двенадцать блюд в честь апостолов

Так как перед Рождеством долго постились и не ели мяса, то рождественские трапезы были не просто праздников, а разговением - первым приемом мясной пищи после поста. На стол принято было ставить 12 блюд, по числу апостолов.

Главным мясным блюдом в этот день была свинина. В знаменитой, насыщенной ностальгией книге «Лето Господне» Иван Шмелев объясняет этот обычай так:

Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!»

Идеальным считалось приготовить свинью целиком. Понятно, что для этого брали маленьких молочных поросят, которых запекали в печке. Но не возбранялось и просто взять кусковую свинину, а потом зажарить её или запечь по вкусу хозяев. Другим мясным блюдом на рождественском столе был гусь. Да, эта традиция была не только в Европе. Гуся тоже готовили целиком, обкладывая яблоками и апельсинами.

Ещё на столе непременно появлялось сочиво. Это нечто вроде сладкой каши из нескольких видов злаков, в которую непременно добавляли мёд, изюм и сухофрукты. Считалось, что чем разнообразнее будут ингредиенты – тем богаче и веселее будет начавшийся год. Ещё пекли овсяные блины и варили узвар – подобие компота.

В целом строгих канонов насчет рождественской еды на Руси не было. Забавно, что сейчас иначе – стол считается неполным, если на нём нет мандаринов и салата оливье.

Театр Рождения

Целую ёлку в домах начали ставить в домах не сразу, сперва это были отдельные еловые ветви. Кроме того, у русских, как и у других славянских народов, под скатерть на рождественском столе принято был класть пучок сена – в знак того, что Иисус родился в хлеву, а потом его положили в ясли, где хранится корм для животных. В некоторых семьях в банках ставили колосья пшеницы или овса – для богатого урожая.

Но главным рождественским украшением был вертеп – маленькая сцена, где фигурки изображают сцену рождения Христа. Как правило, так присутствуют сама Богородица, Иисус и Иосиф. Ещё могут быть три волхва и их животные.

Раньше стационарные вертепы были распространены преимущественно в западной Европе. В России тоже были, однако так назывались переносные кукольные театры, в которых изображалась история Рождества Христова.

Вот как описывается это действо в книге журналиста, историка, драматурга и издателя Николая Полевого:

Содержание было всегда одинаково: представляли мистерию Рождества; в верхнем этаже устраивали для этого вертеп и ясли, в нижнем трон Ирода. Куклы одеты бывали царями, и вертепы нашивали по улицам семинаристы и приказные в святочные вечера, ибо только о святках позволялось такое увеселение. Боже мой! С каким, бывало, нетерпением, ждем мы святок и вертепа! С наступлением вечера, когда решено «пустить вертеп», мы, бывало, сидим у окошка и кричим от восторга…

Теперь вертепных театров не встретишь, однако в новом тысячелетии в Россию пришла традицию станционарных вертепов. Теперь вертепчик можно сделать самостоятельно или купить готовый.

Вертепы также ставят на улицах, преимущественно у храмов. Сайт pravoslavie.ru приводит большую подборку фотографий прицерковных вертепов. Среди них особенно выделяются вертепы, сделанные в снегу. Со стороны они похожи на снежные пещеры, которые любят рыть дети, но, если заглянуть в отверстие – видна нарядно освещенная сцена рождения Христа.

Пропавший обычай

Вероятно, самым ярким обычаем на Руси во время Святок (то есть двенадцати дней после Рождества) были колядки.

Колядование – это шествие наряженных в костюмы певцов от дома к дому. За песни для хозяев их полагалось наградить разными вкусными вещами. Этот обычай уходит корнями в дохристианскую эпоху, поэтому ранее колядки представляли собой просьбы о благополучии, здоровье и хорошем урожае в Новом году. Только после принятия Русью христианства колядки стали петь про рождение Иисуса Христа и события Нового завета. Поэтому колядники ещё зовутся христославы. Другое название обряда – хождение со звездой, потому что часто христославы носили с собой макет звезды. Она символизировала Вифлеемскую звезду.

Часто христославов описывали писатели. Вот, например, отрывок из автобиографической книжки дореволюционной писательницы Кладвии Лукашевич:

Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота: мальчики-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа.

Не успеешь одеться, умыться, как, бывало, няня скажет: «Пришли со звездою». Слышим топот детских ног, и партия человек 6—10 войдет в комнату. Мальчики встанут перед образами и запоют «Рождество Твое…» и «Дева днесь»… Затем громко поздравят с праздником. Иногда это пение выходило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное и праздничное в появлении «Христославов». Мы с сестрой очень это любили, радовались и с нетерпением ожидали их прихода.

Вы, наверное, заметили, что подобные обычаи «хождений» есть и в других странах. В англоязычном мире ходят в костюмах по домам и просят угощения на Хэллоуин, публично исполняют гимны и просят пожертвований в Рождество по всему христианскому миру. В России же этот обычай прервался с Октябрьской революцией, и теперь его едва ли можно возродить – многоэтажные дома к хождениям певцов не располагают. Теперь христославов можно увидеть только на дореволюционных открытках.

«Раз в крещенский вечерок…»

Другим народным обычаем считаются святочные гадания. Как это ни странно, но считалось, что именно сразу после рождения Христа по земле бродит нечистая сила и может помочь заглянуть в будущее. Традицию эту описывали многие русские поэты, в том числе Жуковский и Пушкин. Вот, например, отрывок из бессмертного «Евгения Онегина»:

Настали святки. То-то радость!

Гадает ветреная младость,

Которой ничего не жаль,

Перед которой жизни даль

Лежит светла, необозрима;

Гадает старость сквозь очки

У гробовой своей доски,

Всё потеряв невозвратимо;

И всё равно: надежда им

Лжет детским лепетом своим.

Гаданиями занимались преимущественно девушки и преимущественно на суженого. Не все из этих гаданий можно повторить сейчас – например, для одного распространенного обряда нужна живая курица, – но доступные мы приводим тут.

Гадание по обуви

Это гадание на суженого. Девушка, повернувшись спиной к двери, бросает через плечо туфлю. Куда показывает носок туфли, оттуда и придет суженый. Если же носок указывает в дом, то замужества в этом году не будет.

Гадание по воску

Обычный свечной воск топится в ложке и потом выливается в холодную воду. Здесь предсказывает форма. Если комок вышел круглым – это сулит в будущем богатство, если сердечко – то любовь… используйте воображение или обратитесь в Интернет за подсказкой.

Гадание по имени

Нужно в полночь выйти из дома и спросить у первого попавшегося прохожего имя. Как зовут его – так будет звать и жениха.

Гадание с зеркалом

Нужно просто встать перед зеркалом со свечой и сказать: «Суженый-ряженый, приди в зеркало смотреться, себя показать, меня посмотреть». Считается, что в зеркале может появиться образ жениха.

Гадание во сне

Перед сном нужно положить под подушку расческу и сказать: «Суженый-ряженый! Причеши мне голову!» Кто в эту ночь приснится, тот и жених.

Гадание на кошке

Берутся три тарелки, на одну кладут монету, на вторую наливают воду, на третью кладут зеркало. Потом к ним подводят кошку. Если кошка первым делом подошла к тарелке с монетой – жених будет богатым, если к тарелке с водой – пьющий, если к тарелке с зеркалом – красивым.

Приметы и правила

День Рождения Христа – такой важный, что для него есть немало правил поведения.

В Рождество нельзя:

Заниматься уборкой, хозяйственными делами, шить, вышивать и делать любую работу. Также не следует делать покупки, так как день Рождества далёк от всего материального. Нельзя давать деньги взаймы, чтобы не оказаться в долгах самому. Ни в коем случае нельзя сквернословить, потому что может услышать младенец Иисус. В Рождество не следует выносить мусор, так как с ним можно вынести и удачу.

В Рождество надо:

Надеть всё новое, так как начинается новый календарный цикл. Причем одежда должна быть светлых тонов. Стоит зажечь побольше свечей, чтобы осветить путь идущим к Младенцу волхвам, и согреть дом.

Ещё больше поверий сохранилось в поговорках:

О святках обручей не делают, а то приплода скота не будет.

Лапти плести на Рождество – родится кривой; шить на Рождество – уродится слепой.

Темные святки – молочные коровы; светлые святки – ноские куры.

На Рождество Христово метель – пчелы хорошо роиться будут.

На Рождество иней – урожай на хлеб; небо звездисто – урожай на горох.

Если на Рождество путь хорош – к урожаю гречи.

На рождество Христово метель – пчелы хорошо роиться будут.

В Рождество на крылечке, сидеть в Пасху у печки.

Значение имел и день, на который пришлось Рождество.

Понедельник —погода порадует.

Вторник — все браки в году будут удачные.

Среда — удача ждёт рыбаков, охотников и огородников.

Четверг — незамужние встретят суженых.

Пятница – грядет долгая зима и короткое лето.

Суббота — весна будет сырой и ранней.

Воскресенье — год будет урожайный.

Рождество в кино

Представляем вам подборку фильмов, которые приятно будет посмотреть на Рождество – о самой библейской истории, об окружающих традициях, о добре и красоте. Большая часть из них – зарубежные, поскольку во время широкого празднования Рождества в России кинематографа ещё не было, а с появлением кинематографа Рождество сменил Новый год.

«Божественное рождение», 2006.

Это экранизация самой истории рождения. Фильм точно реконструирует обстановку древней Палестины и делает Марию, Иосифа, волхвов и царя Ирода человечными. В то же время фильм сохраняет эпичность и значительность первоисточника.

«Эта замечательная жизнь», 1946.

Если в России – «Ирония Судьбы», то в англоязычных странах – «Эта замечательная жизнь». Фильм повествует о Джордже Бейли, удача от которого явно отвернулась. Под Рождество в порыве отчаяния он жалеет о том, что вообще родился на свет. Тогда к нему приходит ангел-хранитель, который решает показать ему, что было бы в таком случае.

«Полярный экспресс», 2004.

Это эффектная сказка о мальчиках, которые на поезде едут к Санта-Клаусу на Северный полюс. В ней есть не только красивые сцены с экспрессом, который скользит по льду, и погоня за билетом, но и серьезная мораль о вере и духе Рождества.

«Счастливого Рождества», 2005.

Эта картина изображает момент в хрониках Первой Мировой войны, когда солдаты всех воюющих армий в честь Рождества устраивают перемирие, стихийно устраивая праздник с подарками, песнями и даже нарядными ёлками. Об отдельных людях и о том, каково им было после этого странного праздника возобновлять военные действия, рассказывает фильм.

Рождество в литературе

«Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь.

Нужны ли тут комментарии? Это культовая повесть, где есть нечисть, недоступная красавица, украденный месяц, любовь, живописный быт, тоже описываются христославы, и всё очень весело.

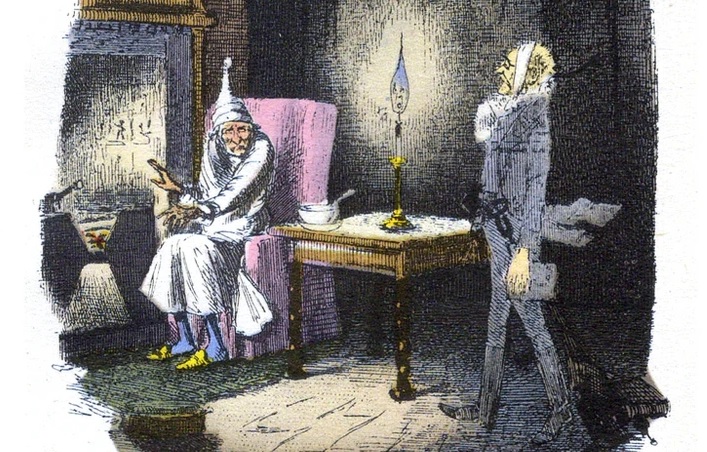

«Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс.

Культовая повесть о черством старике, который презирал Рождество, и о духах, которые помогли ему вспомнить собственную жизнь, смысл Рождества и стать добрее к ближним.

«Мальчик у Христа на ёлке», Фёдор Достоевский.

А этот рассказ поможет вспомнить о тех, кому в это Рождество куда хуже, чем нам, заставит помочь нуждающимся и поддержать тех, кто одинок. Во многом похож на «Девочку со спичками» Андерсена. Готовьте платки.

«Дары волхвов», О. Генри.

Маленькая история о любви и жертве во имя праздника, и о людях, чьи дары в итоге стоили больше даров самих волхвов.