Болота: страшные, опасные, полезные… Почему они так важны для планеты?

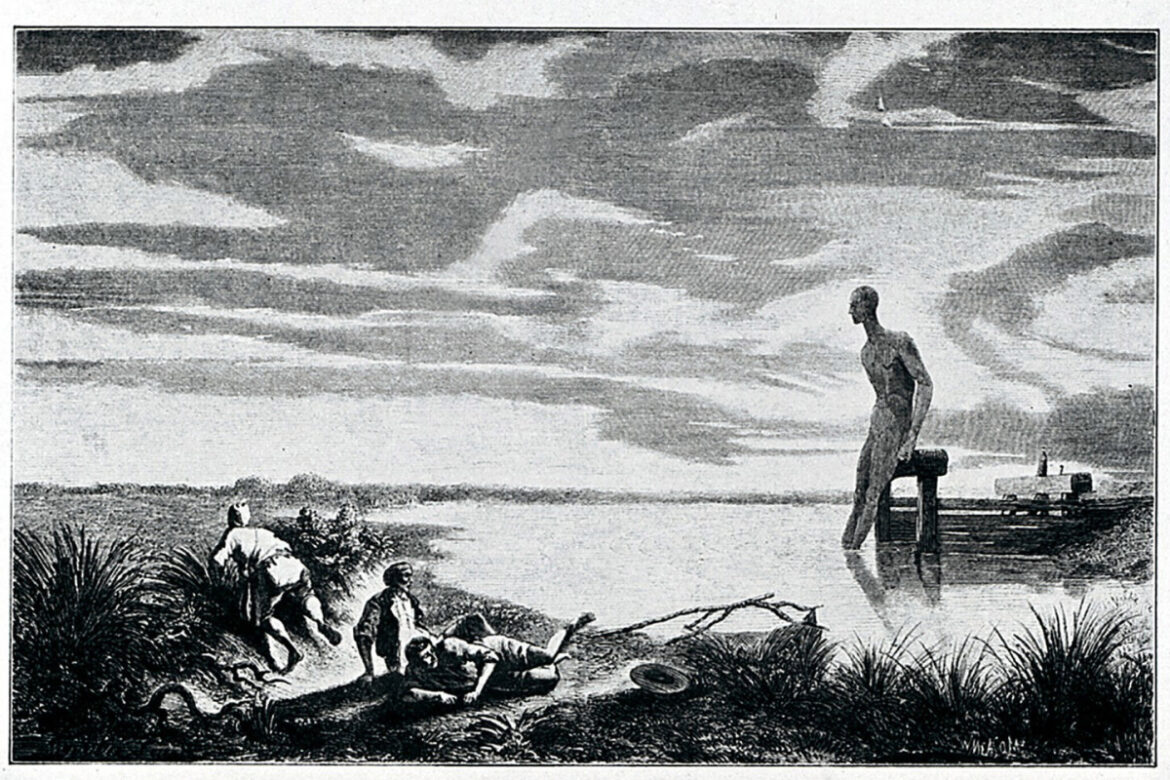

Сегодня, 2 февраля, вся планета уже в 28-ой раз отмечает Всемирный день водно-болотных угодий. Человечество не сразу пришло к мысли о том, что болотные комплексы надо ценить и оберегать: долгое время они ассоциировались с нечистой силой и по праву считались гиблым местом, ведь любой неосторожный шаг мог привести к смерти.

Темное прошлое болот

Веками у заболоченных земель была скверная репутация. Кровососущие насекомые, жабы и змеи, населявшие эти места, вызывали отвращение. А из-за того, что в трясине без следа пропадали люди и скот, болота считали гиблым местом. В славянских мифах заболоченные места населяла различная нечисть от кикимор до злого духа — болотника, который заманивал путников в трясину. Иногда на болотах видели непонятные огни, которые тоже принимали за происки потусторонних сил. Добавьте сюда полчища комаров и лихорадки, которые можно было подхватить среди болотной сырости, и вы получите еще более полную картину неприятного и небезопасного места. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с болотами всегда боролись, пытаясь превратить их в полезные земли, где можно было заниматься сельским хозяйством или хотя бы добывать торф.

Еще римские императоры безуспешно пытались осушить ненавистные Понтийские болота, недалеко от Рима, а в средневековой Англии борьба с затопленными землями была важной частью королевской политики, направленной на расширение пригодных для жизни земель. Артур Конан Дойл в своей «Собаке Баскервилей» отразил всю нелюбовь англичан к болотам: здесь и смертоносная Гримпенская трясина, и беглые каторжники, скрывающиеся в опасных безлюдных местах, и унылые пейзажи туманного Девоншира.

В Российской империи тоже недолюбливали болота. Белорусское Полесье осушали долго и планомерно, путем сооружения каналов, общая длина которых превышает 4000 километров, а в Сочи для борьбы с болотами и малярией высаживали влаголюбивые платаны и кипарисы. В Советском Союзе мелиорация продолжилась: за 70 лет удалось осушить около 10 миллионов гектаров заболоченных земель.

И вот когда многовековая борьбы с болотами почти увенчалась успехом, вдруг в середине XX века выяснилось, что они нужны и очень даже важны. Исчезновение колоний водоплавающих птиц, обмеление рек и озер, изменение уровня грунтовых вод – все эти неприятности постигли те европейские страны, где велось наиболее активное осушение земель. Научное сообщество заговорило о том, что болота – это не только комары и торф: негативная риторика сменилась призывами к охране болотных экосистем. Всем стало ясно, что болота жизненно важны для пернатых и играют ключевую роль в водном балансе региона, необходимы для очистки воды и стабилизации речного стока. В 1960-х годах прошлого века тема водно-болотных угодий неоднократно поднималась на международных научных конференциях и совещаниях в разных странах мира, посвященных охране водоплавающих птиц.

Рамсарская конвенция

Дата, в которую отмечается Всемирный день водно-болотных угодий, связана с подписанием 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар Конвенции о водно-болотных угодьях. В первую очередь документ направлен на сохранение и разумное использование уникальных водных экосистем. На сегодняшний день более 170 стран присоединились к конвенции, и по всему миру насчитывает свыше 2500 природных комплексов, имеющих статус ценных водно-болотных угодий и подлежащих охране.

Болотные экосистемы – это азональные природные сообщества, то есть они встречаются по всему земному шару в любых природных зонах, от тропических пустынь до арктических тундр. Видовой состав растительного и животного мира в каждом регионе уникален, но у всех водно-болотных комплексов есть общие черты. Это избыточное увлажнение, накопление торфа и наличие специфических гидрофильных растений, которые способны жить в условиях высокой влажности. На страницах Рамсарской конвенции описано 42 вида водно-болотных угодий, в том числе и рукотворных: разнообразие этих экосистем действительно поражает. И вот лишь несколько примеров всемирно известных водно-болотных угодий, входящих в списки конвенции.

- Дельта реки Окаванго (Ботсвана). Эта река удивительна тем, что она не впадает в море или озеро: дельта Окаванго заканчивается обширным болотом в пустыне Калахари. Это самая большая по площади внутренняя дельта на планете Земля, которая к тому же находится посреди песков. Настоящее чудо природы, где обитает невероятное разнообразие животных. Труднодоступные заболоченные земли стали пристанищем исчезающих африканских видов, в том числе гепардов, львов и носорогов.

- Кеоладео (Индия). Национальный парк Кеоладео в Раджастхане – невероятно популярное место среди орнитологов, фотографов и всех любителей пернатых. Ежегодно в этот индийский парк приезжает свыше 100 тысяч туристов, чтобы полюбоваться индийскими клювачами, аистами, бакланами и павлинами. Здесь постоянно обитает или зимует свыше 350 видов водоплавающих птиц, в том числе и российский эндемичный стерх, который прилетает сюда из северных регионов нашей страны.

- Камарг (Франция). Заболоченная дельта реки Роны – это уникальный природный комплекс, где на небольшой площади сочетаются песчаные дюны, средиземноморские лиманы и можжевеловые леса. Для охраны ценных природных ландшафтов был создан национальный парк Камарг, где гнездятся более 300 видов птиц, в том числе и редчайшие розовые фламинго. Изюминка парка – живущие здесь дикие лошади породы камаргу, которые признаны национальным достоянием Франции.

- Сундарбан (Индия и Бангладеш). Сундарбан – это самый большой на планете мангровый лес, который произрастает в дельте Ганга и занимает площадь около 10 000 кв. км. Пресные воды реки и соленый Бенгальский залив образовали невероятно богатые по видовому составу природные сообщества, которые чудом дожили до наших дней в столь густонаселенном людьми регионе. Благодаря тучам москитов, змеям и крокодилам экосистемы Сундарбана остались почти не тронутыми. Огромный мангровый лес служит домом для множества птиц, оленей, приматов, речных дельфинов и даже для целой популяции бенгальских тигров численностью около 500 особей.

- Васюганское болото (Россия). Это сибирское болото является самым обширным в мире и имеет площадь около 55 000 кв. км. Это больше, чем территория таких стран, как Дания или Швейцария! Труднодоступные заболоченные земли вдали от цивилизации до сих пор сохранили богатство флоры и фауны. Здесь обитают северные олени, лоси, росомахи и множество пернатых, в том числе и такие редкие виды, как орлан-белохвост, беркут и сапсан. Еще одна ценность Васюганского болота – это его важная роль в консервации углерода.

Общая площадь подобных экосистем на всей планете превышает 250 миллионов гектаров, и около 4% из них находятся в России. В нашей стране насчитывается 35 природных комплексов, внесенных в списки Рамсарской конвенции, среди которых – обширная дельта Волги, водные угодья Ленинградской области, дальневосточное озеро Ханка и участки уже упомянутого грандиозного Васюганского болота.

Изначально водно-болотные угодья рассматривались как ценные места обитания водоплавающих птиц. Но современные научные данные позволяют говорить о глобальной роли этих водных сообществ в жизни всей планеты. Оказалось, что заболоченные территории, особенно в северных широтах, играют важнейшую роль в глобальном круговороте углерода. И вот как это работает.

Нужно ли осушать болота?

Бореальные болота, то есть те, которые расположены в умеренных широтах северного полушария, являются важным поглотителем углерода. Растительные остатки, отмирающие осенью, не достигают стадии полного разложения. В анаэробной, бескислородной среде болот отсутствуют нужные микроорганизмы, которые бы перерабатывали растительный биоматериал. Таким образом, болотные растения, поглощая углерод из атмосферы в результате фотосинтеза, консервируют его в виде торфа на дне болот. Да, болота бореальных широт в результате своей жизнедеятельности выделяют метан, но их вклад в утилизацию углерода намного выше. В связи с глобальным потеплением и ростом процентного содержания углерода в атмосфере климатологи стали смотреть в сторону болот с большой надеждой.

Печально, но масштабные проекты по осушению болот не сделали мир лучше. Как сельскохозяйственные земли они быстро деградировали и стали непригодны для использования, а гектары высохшего торфа со временем стали большой проблемой из-за высокой пожароопасности. Возгорания на территории торфяников всегда сопровождаются страшным смогом, и их очень сложно, а иногда и невозможно потушить. К сожалению, от торфяных пожаров страдают во всем мире, в том числе и в нашей стране: все помнят продолжительные пожары, которые летом 2010 года окутали едким дымом центральные районы европейской части России.

Борьба с болотами привела к еще большим проблемам, поэтому сегодня во всем мире заняты восстановлением утраченных экосистем. В России, Белорусии, Дании, Финляндии, Великобритании, Индонезии реализуются проекты по обводнению высушенных торфяников. В нашей стране такие работы ведутся в Рязанской, Нижегородской, Тверской областях, а курируют их сотрудники Центра сохранения и восстановления болотных экосистем Института лесоведения РАН.

В чем ценность водно-болотных угодий?

Водно-болотные угодья важны и как часть водного баланса, и как места обитания флоры и фауны, и с точки зрения поддержания углеродного баланса в условиях глобального потепления. Но болотные комплексы – это еще и интересные природные ландшафты, которые в последнее время привлекают все больше туристов, в том числе и в России. Болотные тропы проложены в заповеднике «Костомукшский», и в парке «Паанаярви» в Карелии. А в трансграничном парке «Пасвик-Инари», который принадлежит одновременно России, Норвегии и Финляндии, есть и экотропы, и специальные башни для наблюдения за орнитофауной.

Очевидно, что мы только начинаем погружаться в удивительный мир заболоченных экосистем, ведь многие из этих труднодоступных мест почти не изучены. Человечество все больше ценит такие природные комплексы, а желание осушить и уничтожить сменилось интересом и заботой. К счастью, мы вовремя осознали важность водно-болотных угодий и принимаем меры по их сохранению.

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Freepik